今回はsonibleの「smart:reverb」について書いていこうと思います。

smart:reverb

AI機能でお馴染みsonibleのリバーブです。

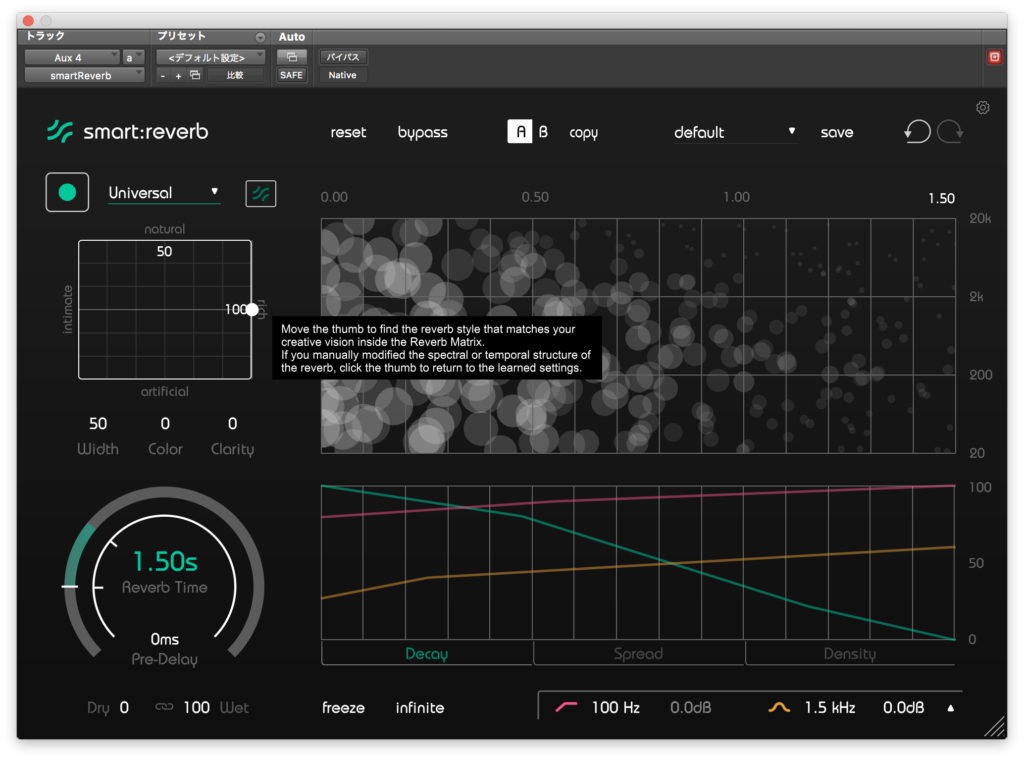

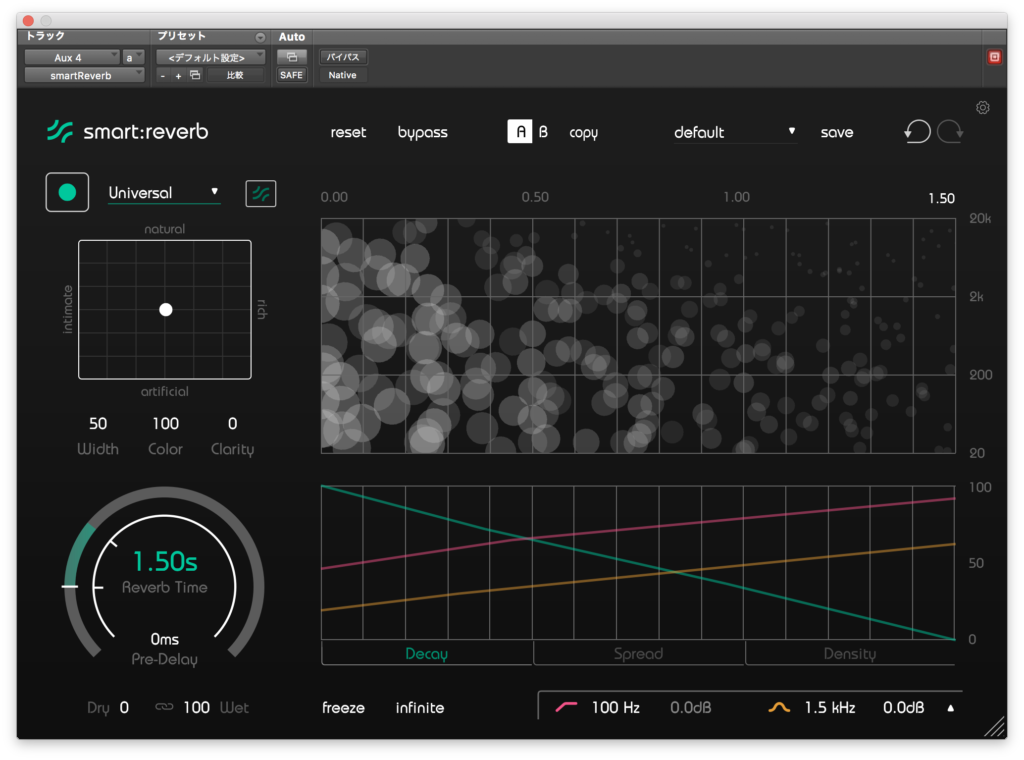

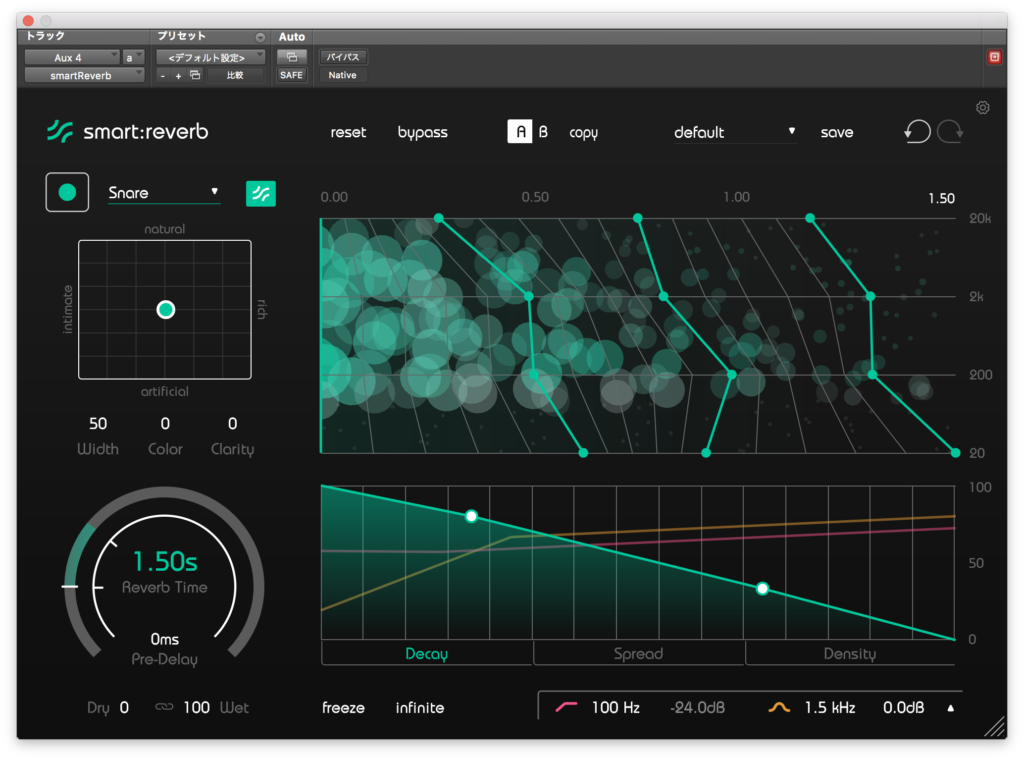

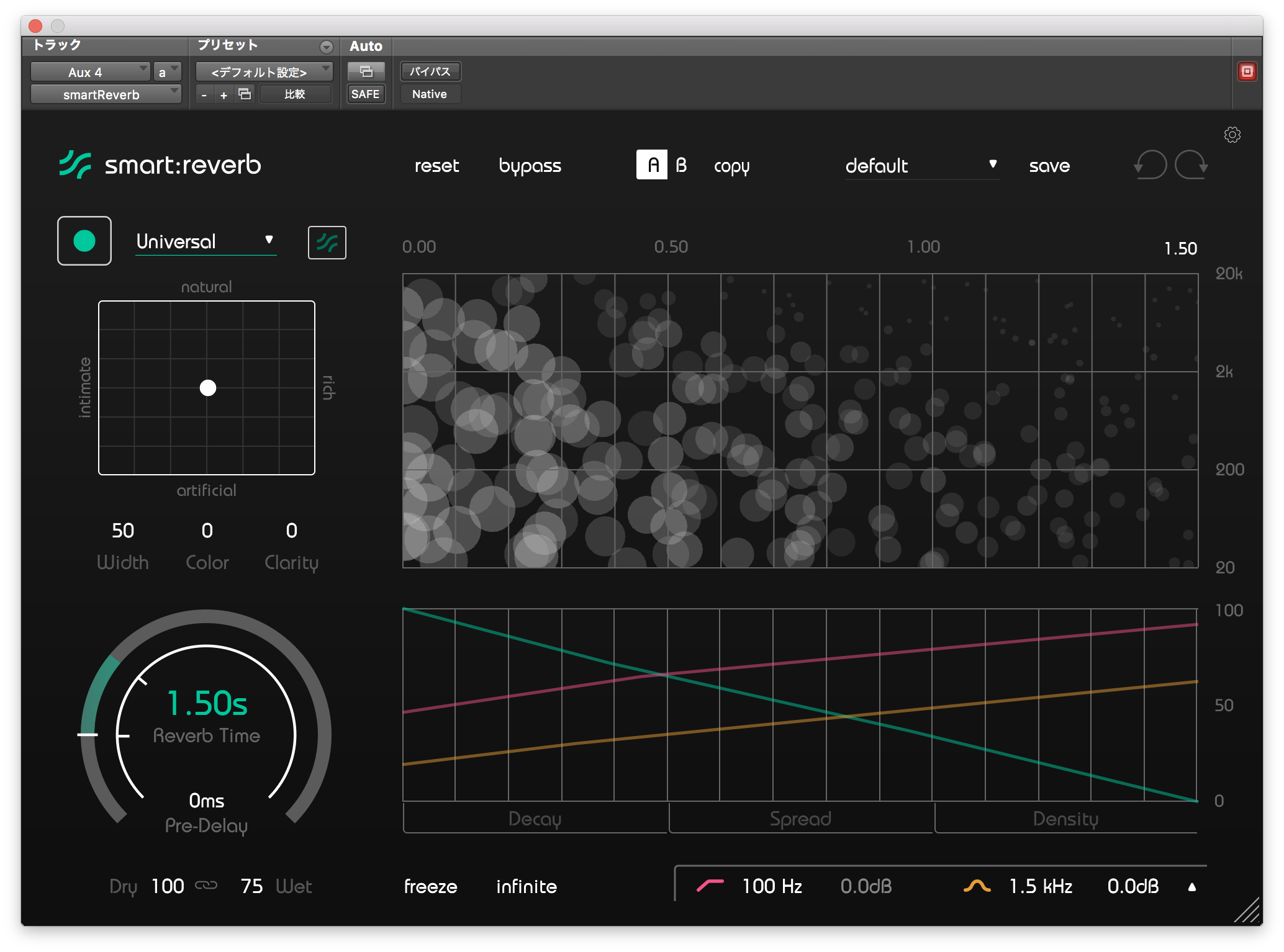

白い泡のようなものがふわふわと浮かんでいるUIが特徴的ですね。

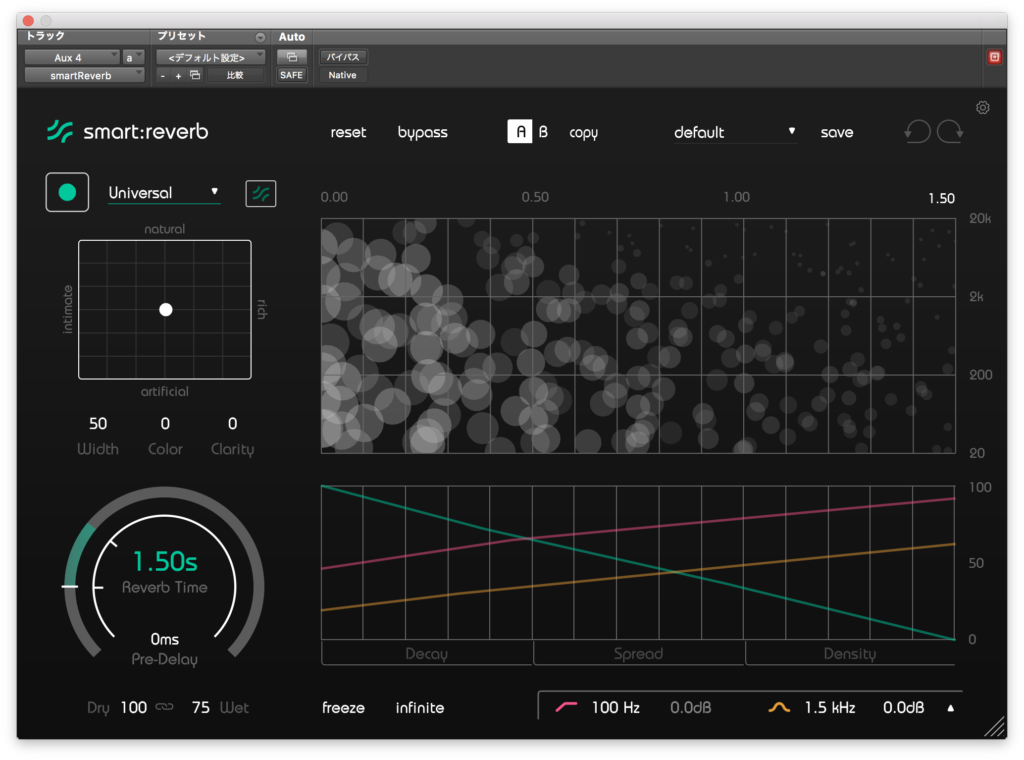

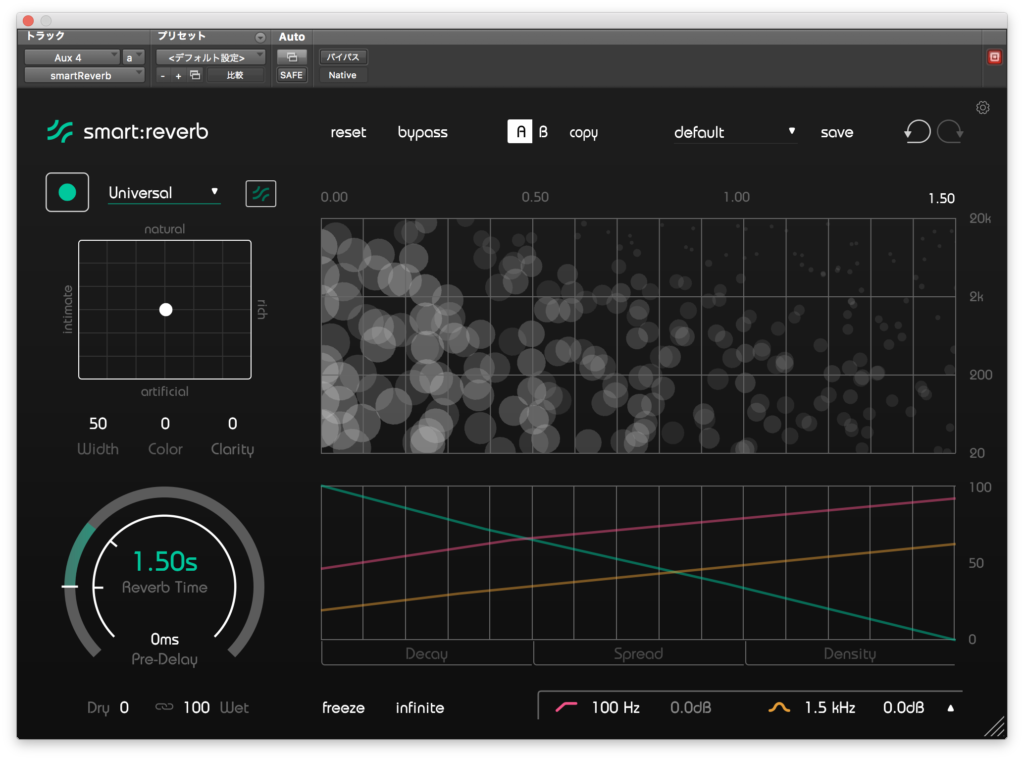

それでは早速見ていきましょう。今回のバイパス↓

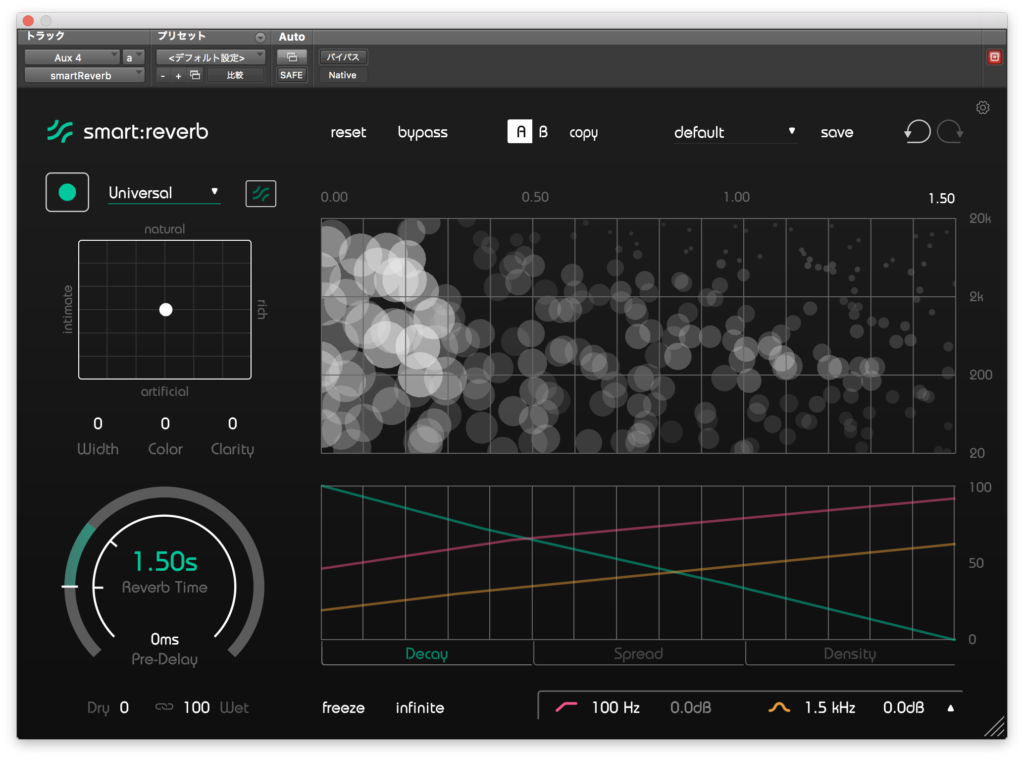

デフォルトだとこんな感じ↓

使い方

まず各種パラメーターを見ていきます。

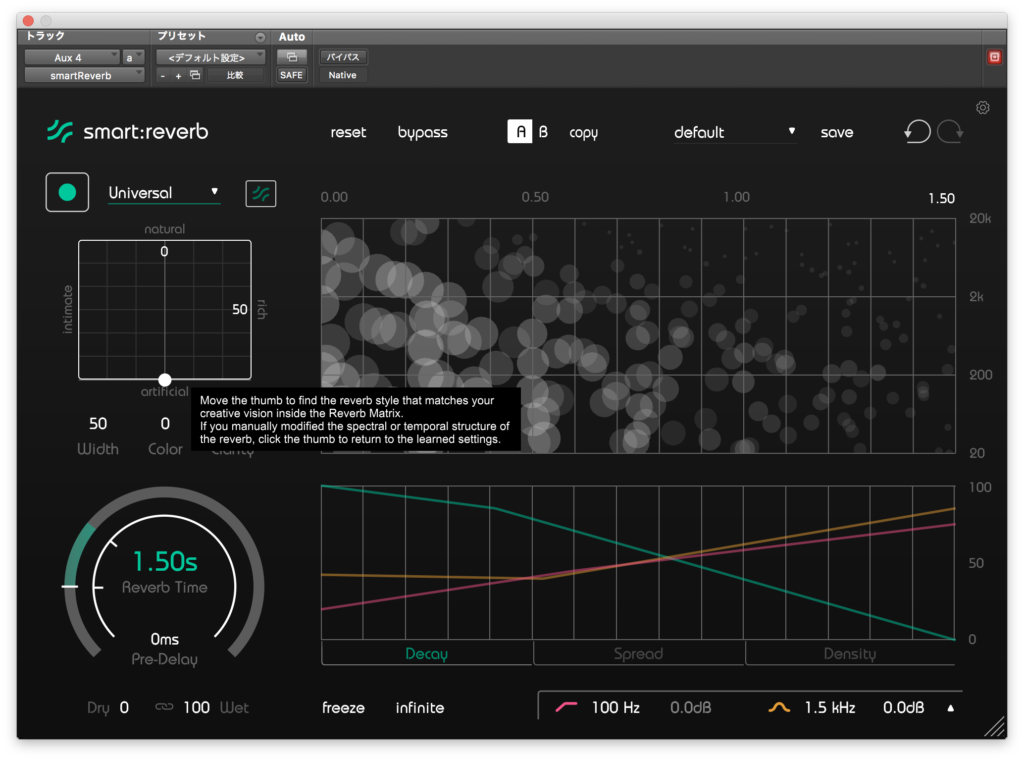

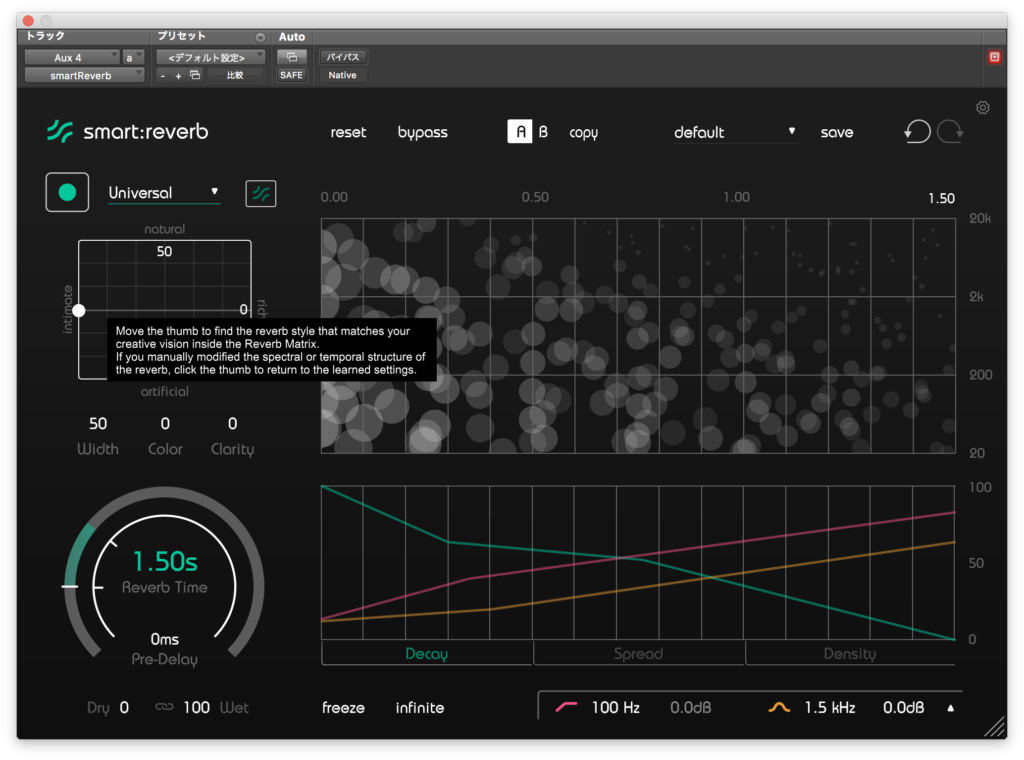

左上には「The Reverb Matrix」というリバーブのキャラクターを決めるグラフがありますね。

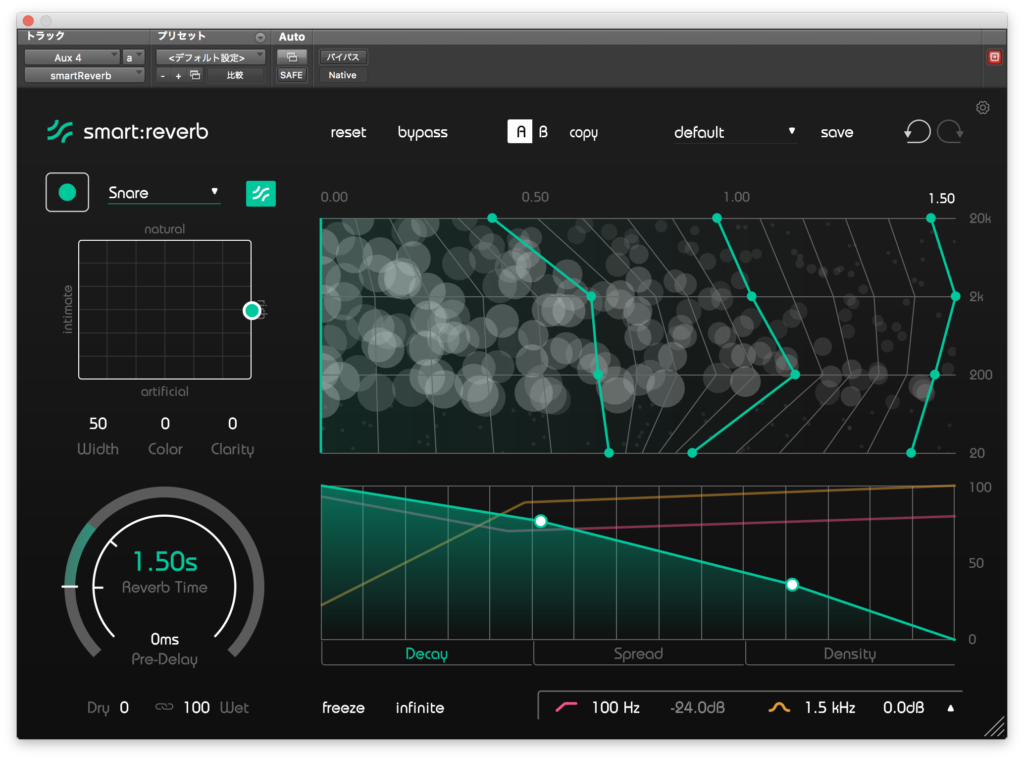

natural、antificicalが縦軸、intimate、richが横軸となっています。それぞれ試してみましょう。

このパラメーターは右下の3本の線(Decay、Spread、Density)が関わるパラメーターのようですね。

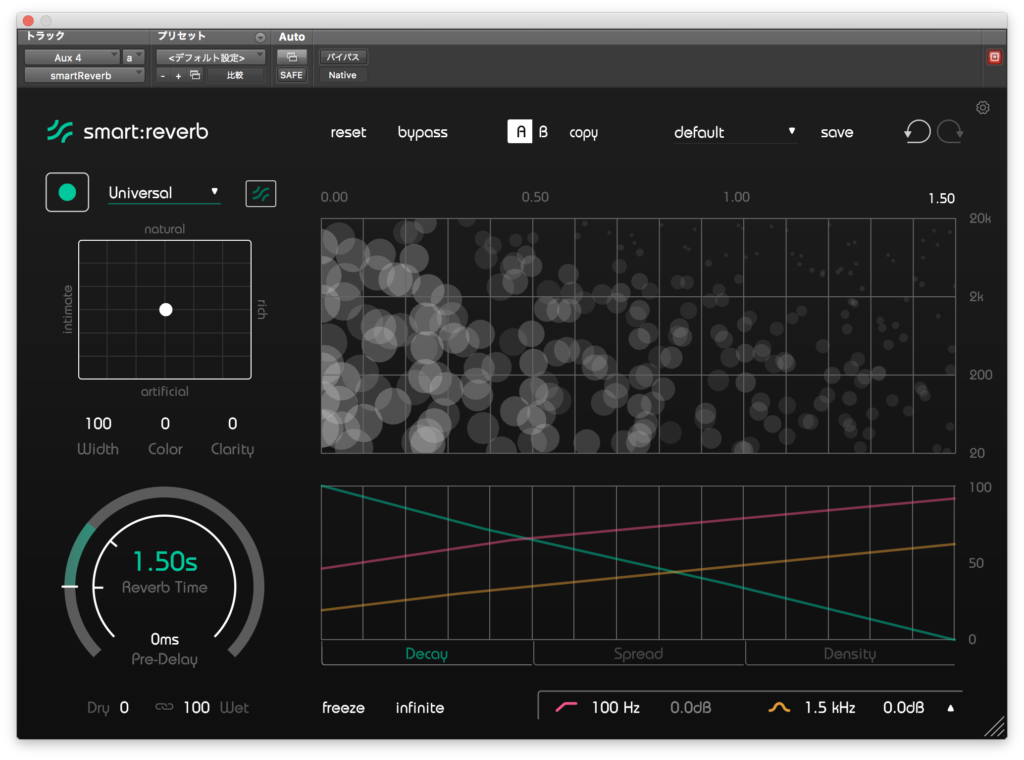

その下にあるWidthで広がりを調整します。

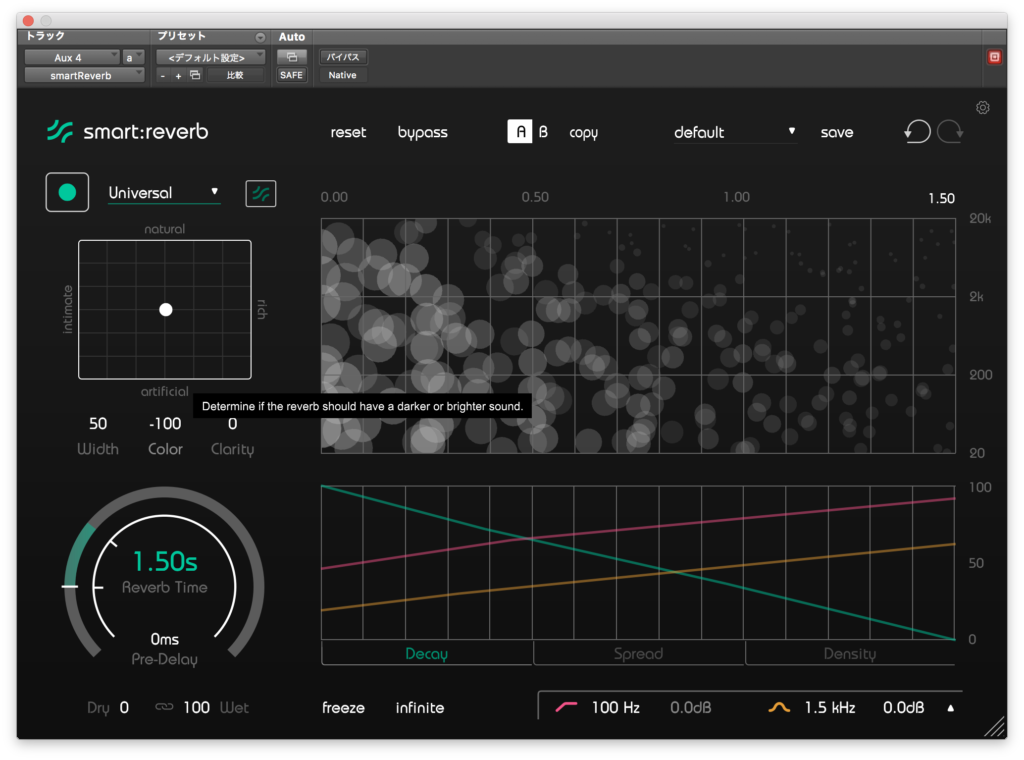

Colorはリバーブの音の傾向を暗めか明るめかにするパラメーターです。

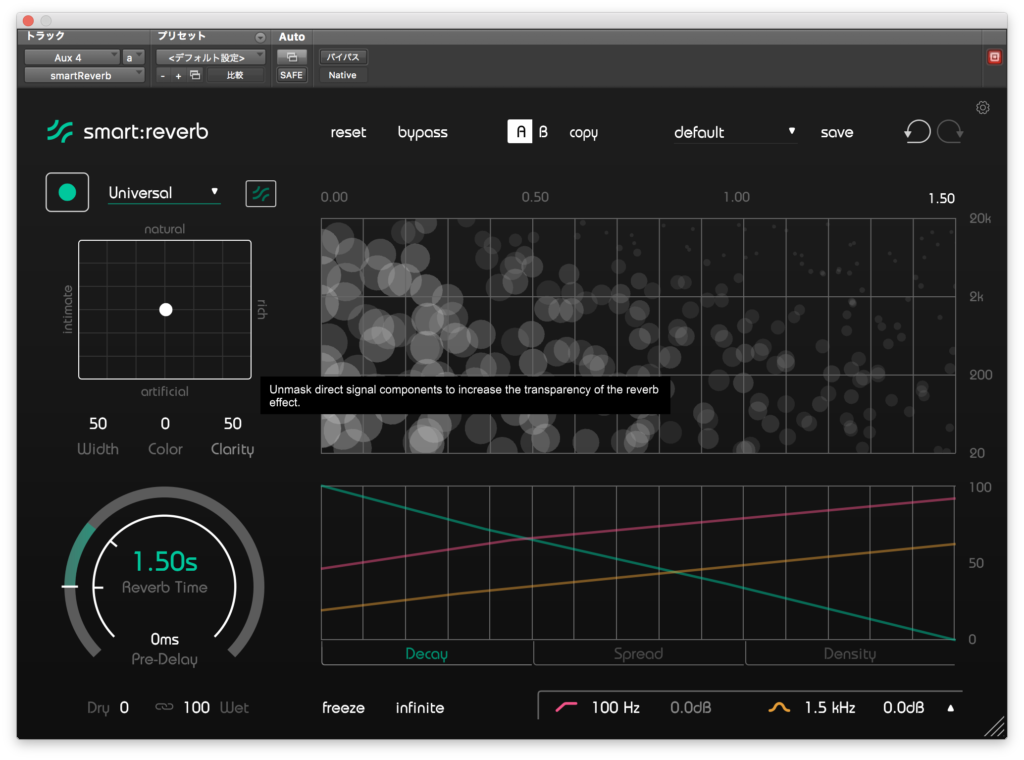

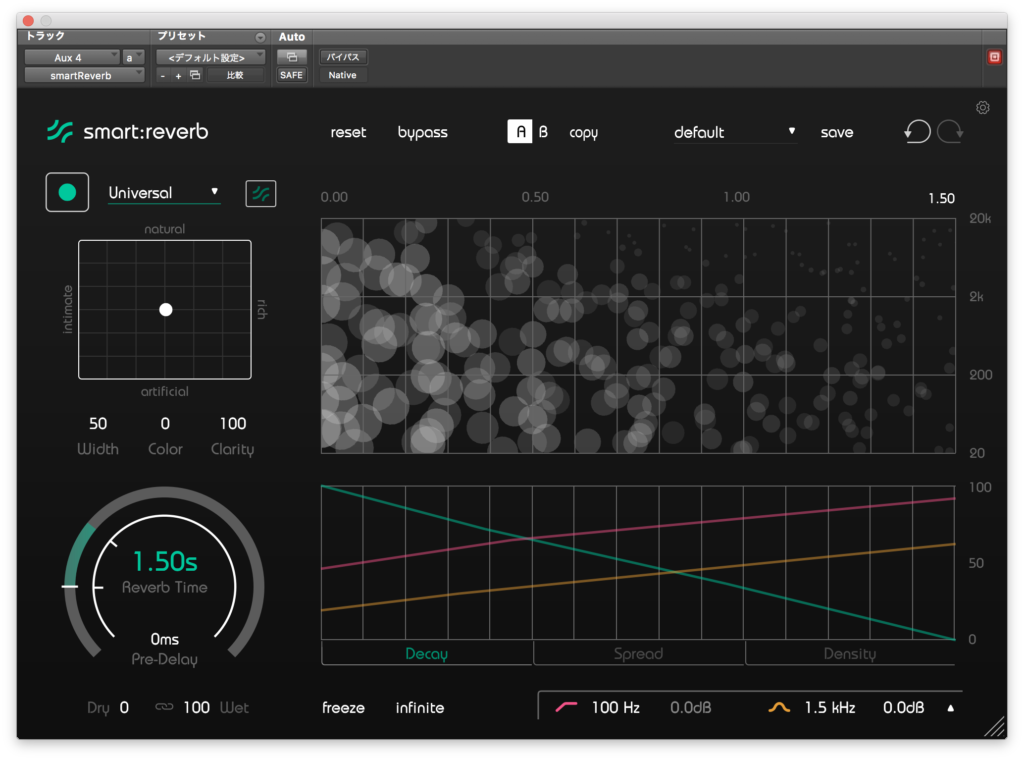

ClarityはWet信号からDry信号の帯域をカットすることで透明性を高めるというパラメーターのようです。

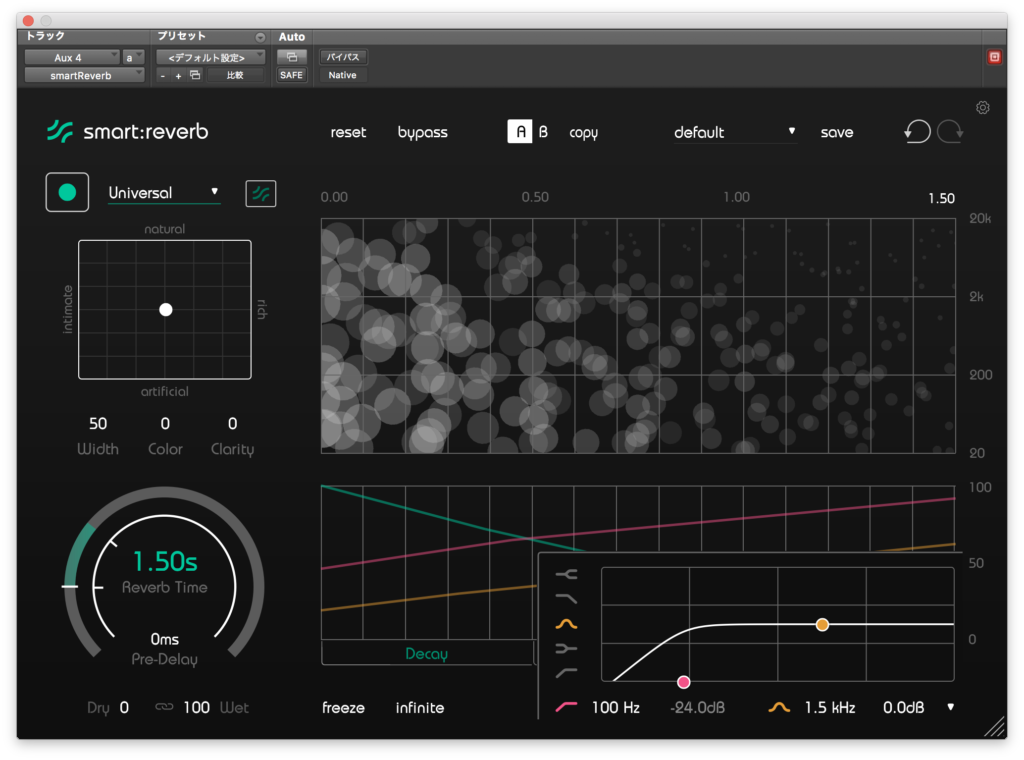

さらに右下にはPre-Filter EQが2バンド用意されています。

中央下にはリバーブの響き方をある時点で固定し鳴らし続けるfreezeモードとリバーブタイムを無限にするinfinitemモードがありますね。

さて、一旦パラメーターはここまでにしてAI機能へと移ります。

AI機能の使い方はいつも通り、再生して左上の緑丸ボタンを押してしばらく待つだけです。

smart:reverbには次の6つのパート(とUniversal)に対応しています。

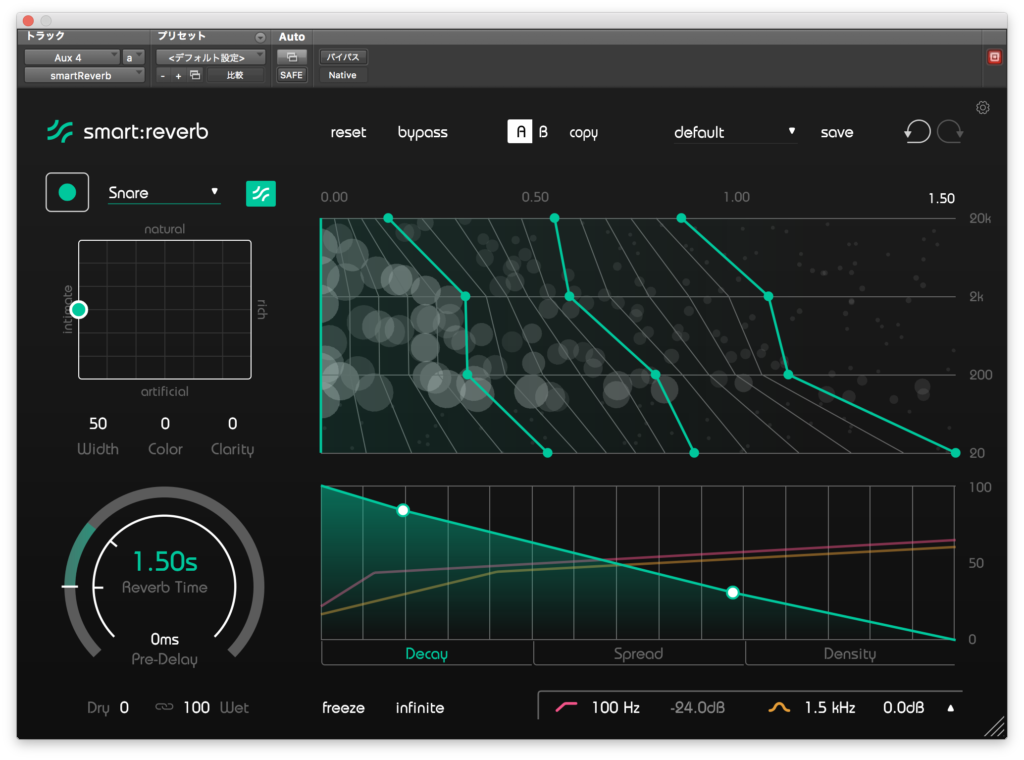

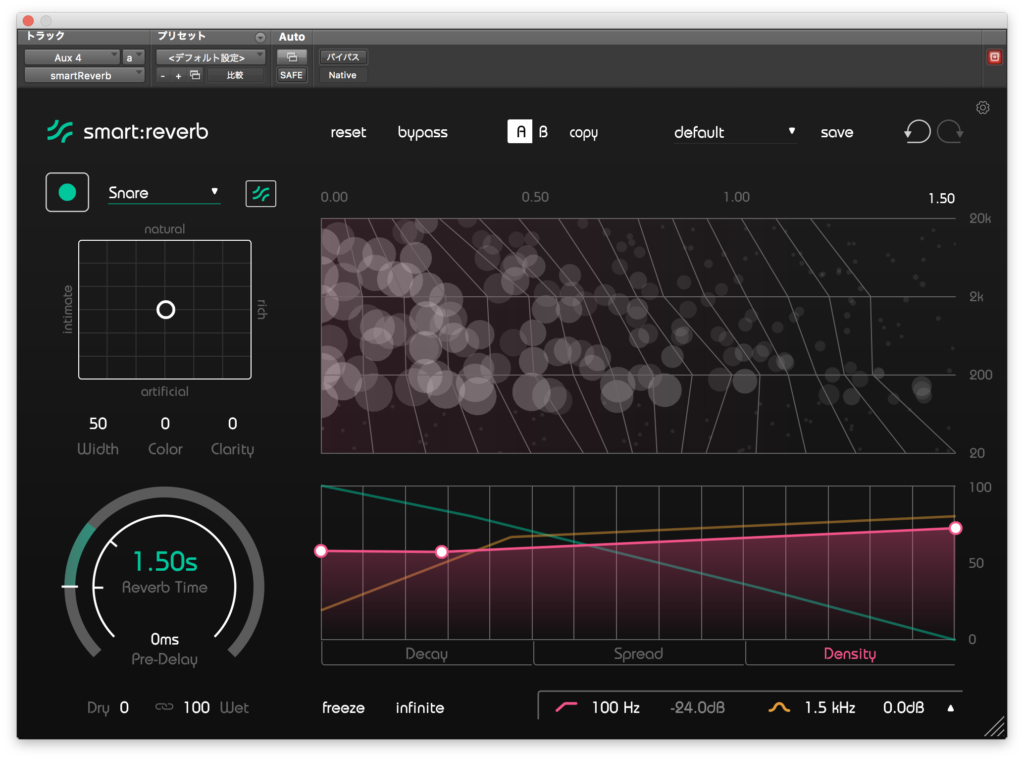

Snareを選択して読み込んでみます。

一度読み込むと中央上のグラフに緑の線が現れているのがわかります。

これは縦軸の帯域が横軸の時間で減衰するタイミングを表しています。

要するにこの緑線が左にあるほど対応する帯域が早く減衰するということです。

このグラフも左上の二次元グラフのドット位置で形状が変わります。(もちろん手動で操作することもできます)

そして、右下のグラフでDecayの緑の線にドットが現れDecayのエンベロープを操作することができるようになりましたね。

これはSpreadとDensityも同様なことが行えるようになるようです。

おおよそ設定項目はこれで全てかなと思うのでここからはいくつかの楽器で試してみようかなと思います。

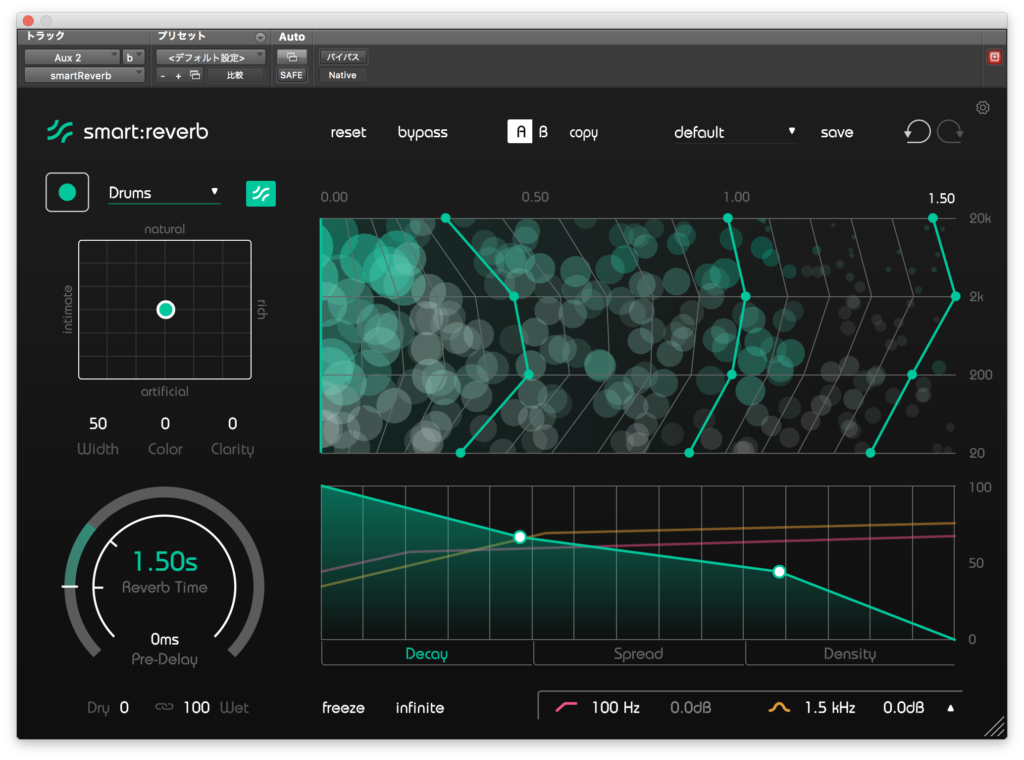

まずドラムから。↓バイパス

ドラムバスにリバーブをかけるのはどうなのと思いましたがDrumsの項目があったので試してみました。

案外レベルを下げればそんなに違和感ないかもしれません。

というわけでリバーブの音量を下げてみました。

ちょっと足す分にはいいかもですね。

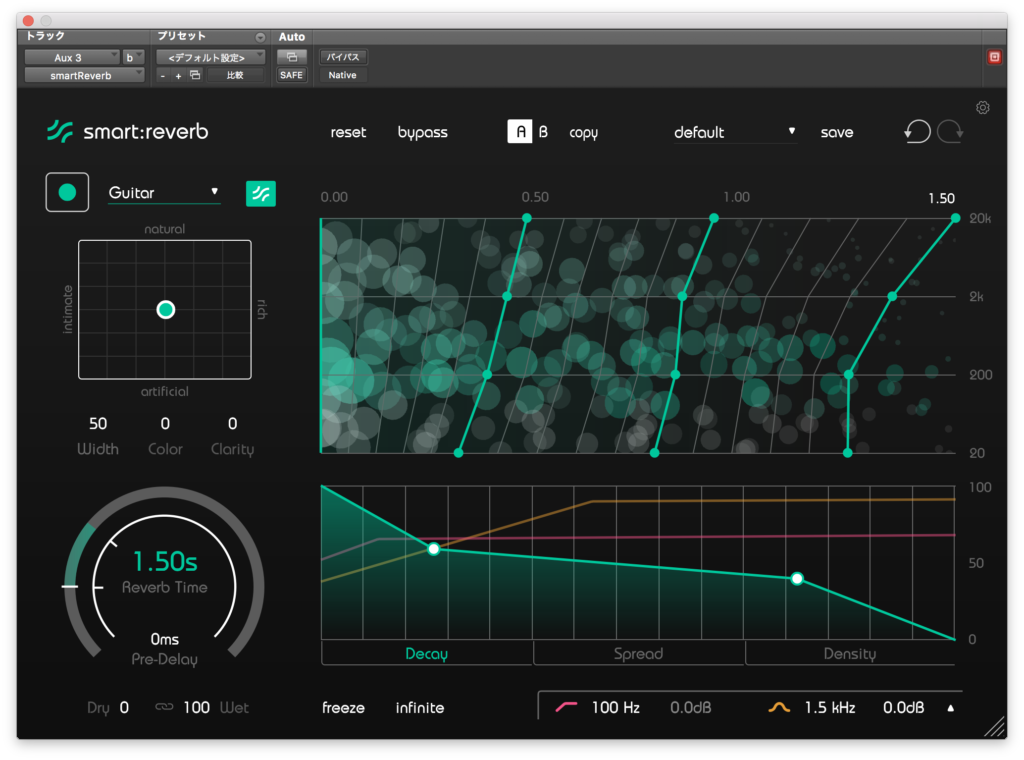

次にアコギです。↓バイパス

割と爽やかなかかり方ですね。

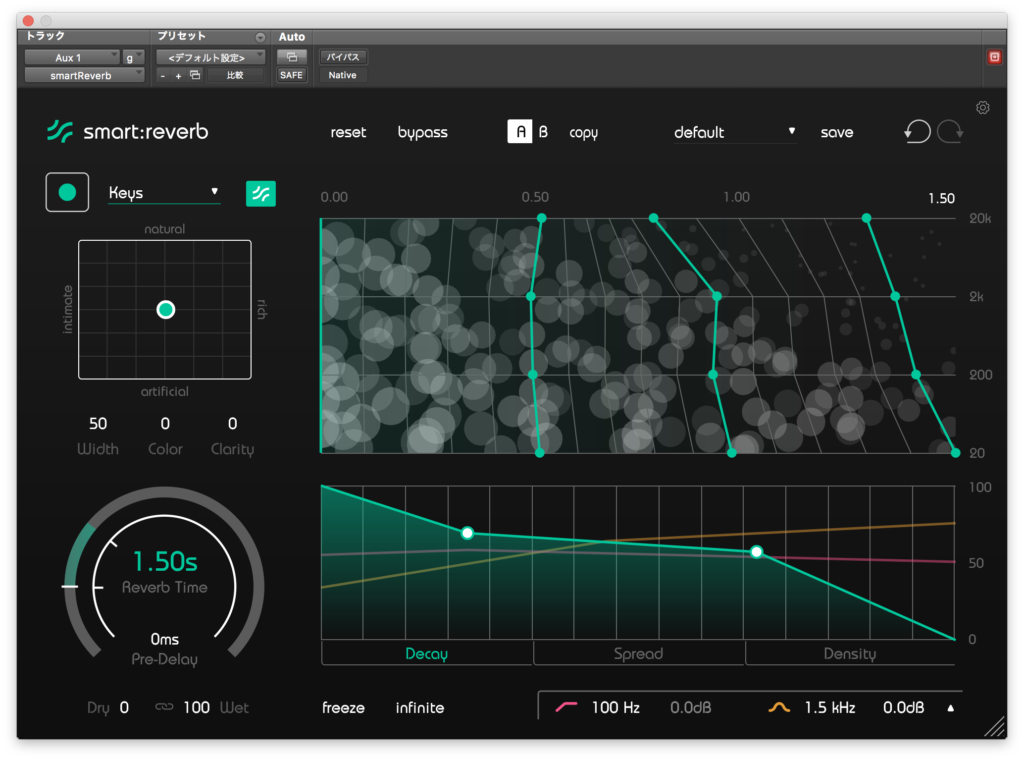

最後にオルガンです。↓バイパス

こちらもなかなか軽めなかかり方をしているかなと思います。

まとめ

リバーブとしてはややドライな音の傾向があるかなと思います。

AI機能は音の傾向を調整してくれますがReverb TimeやPre-Delayのパラメーターは操作されないので

その辺りは適時調整する必要がありそうですね。

ショップサイトはこちら↓

前回のsonibleの記事はこちら↓

今月のプラグインセール情報をまとめてみました。

よかったら見ていってください。

コメント