今回はiZotopeの「Ozone 12 Advanced」について書いていこうと思います。

Ozone 12 Advanced

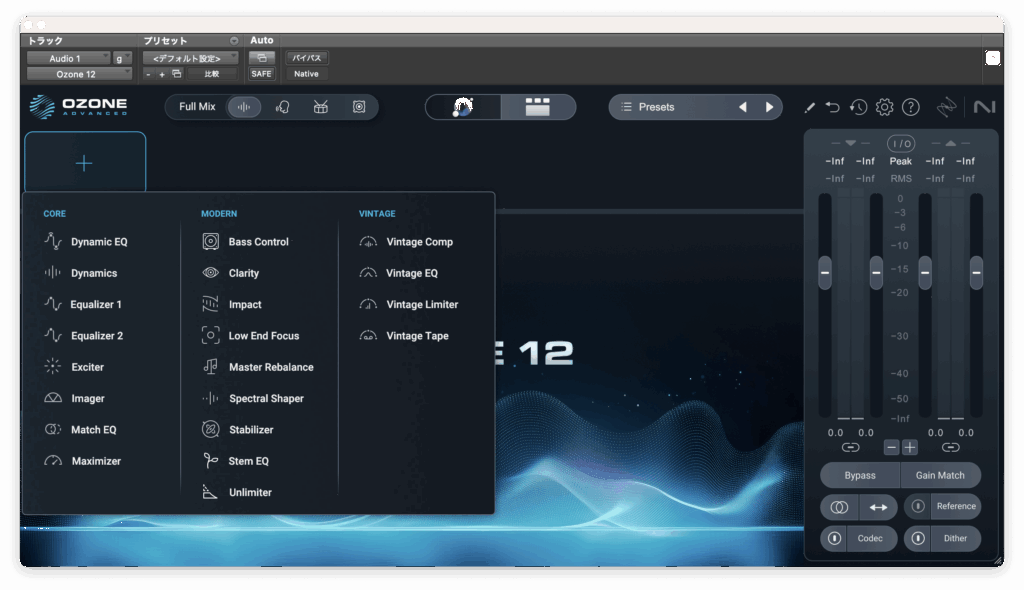

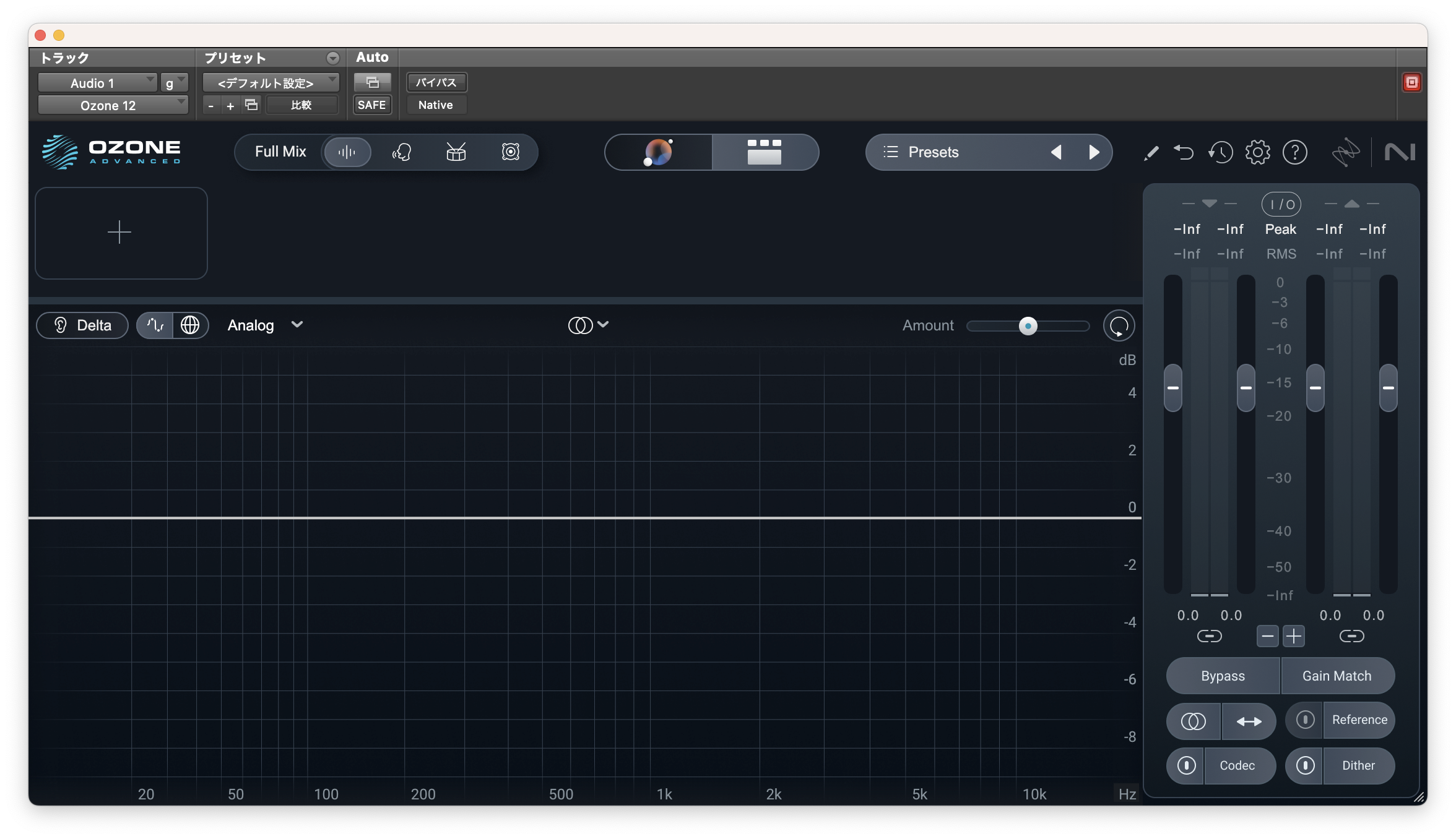

前編に引き続きMODERN 9種類を見ていきます。

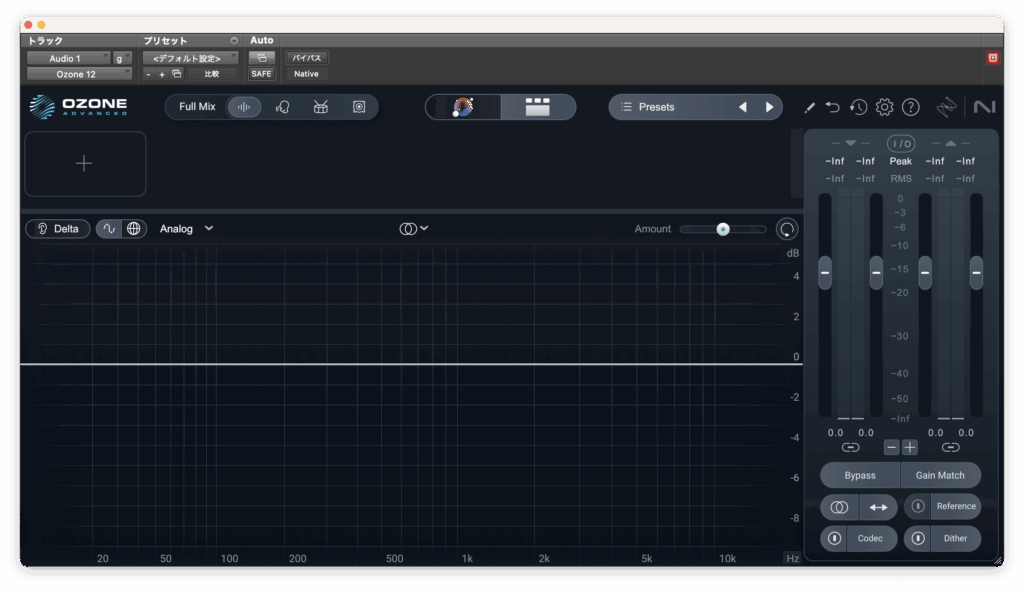

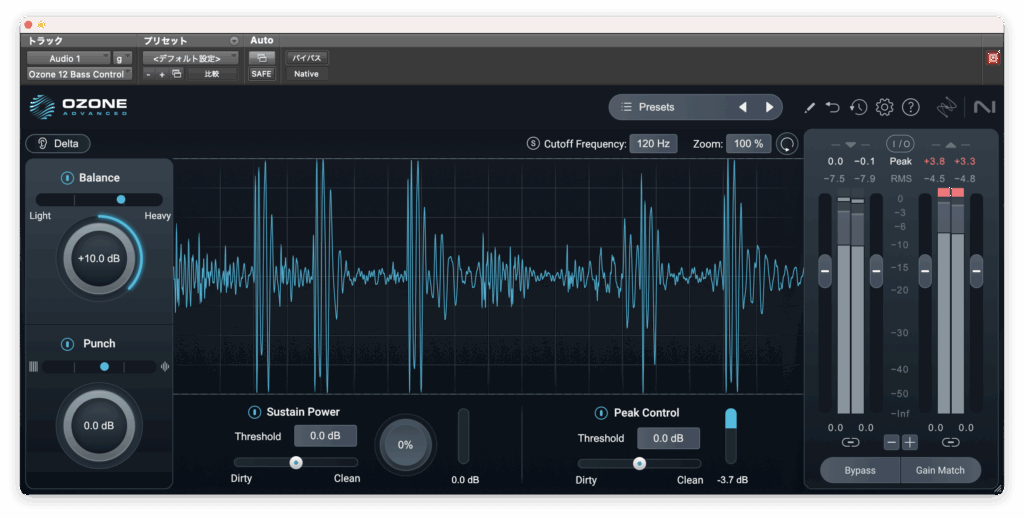

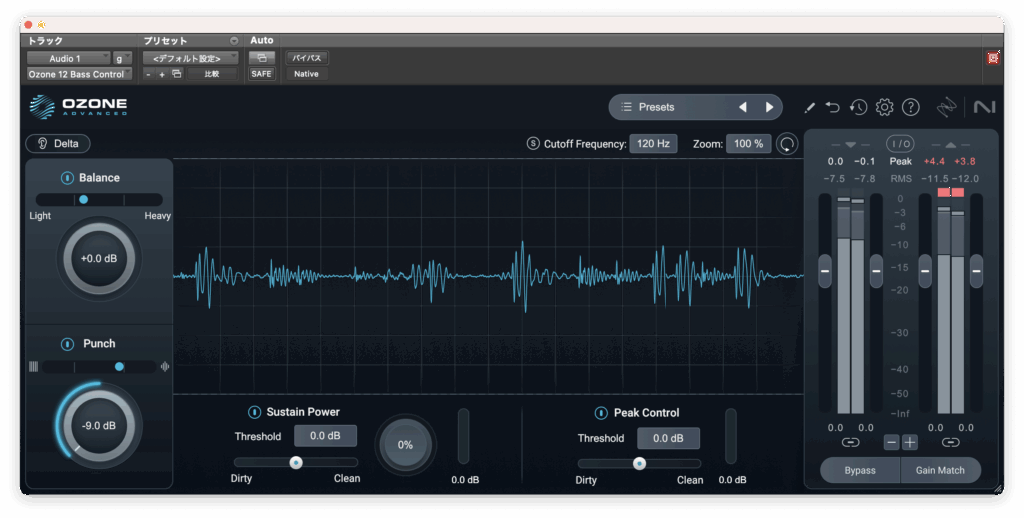

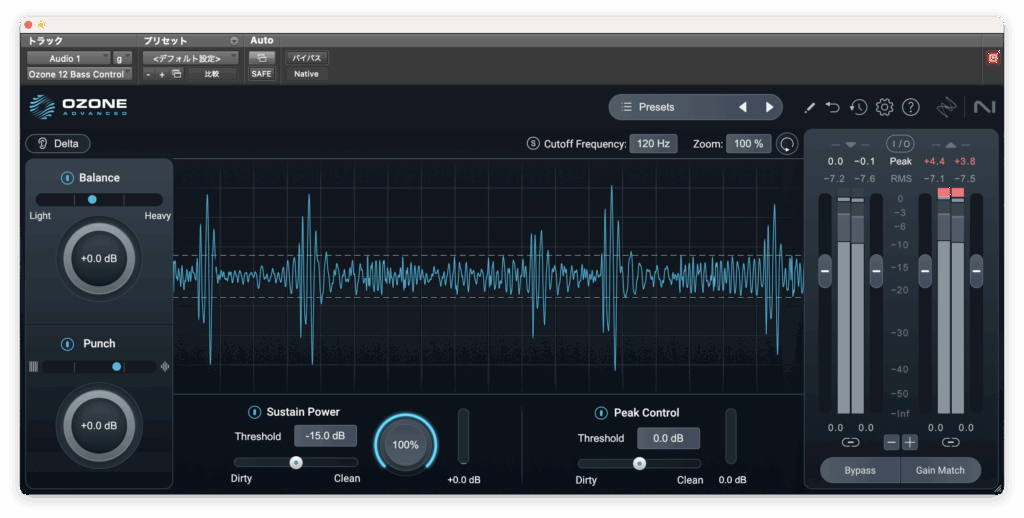

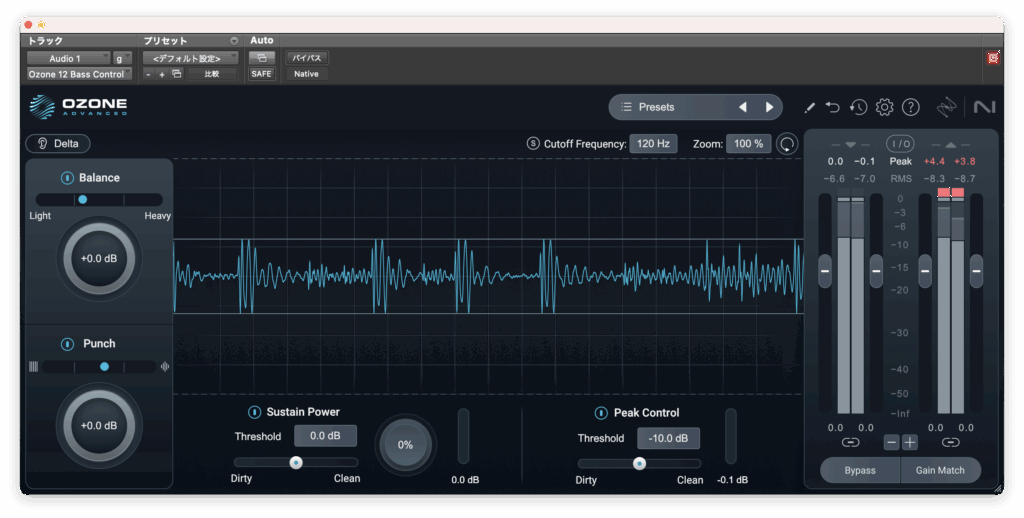

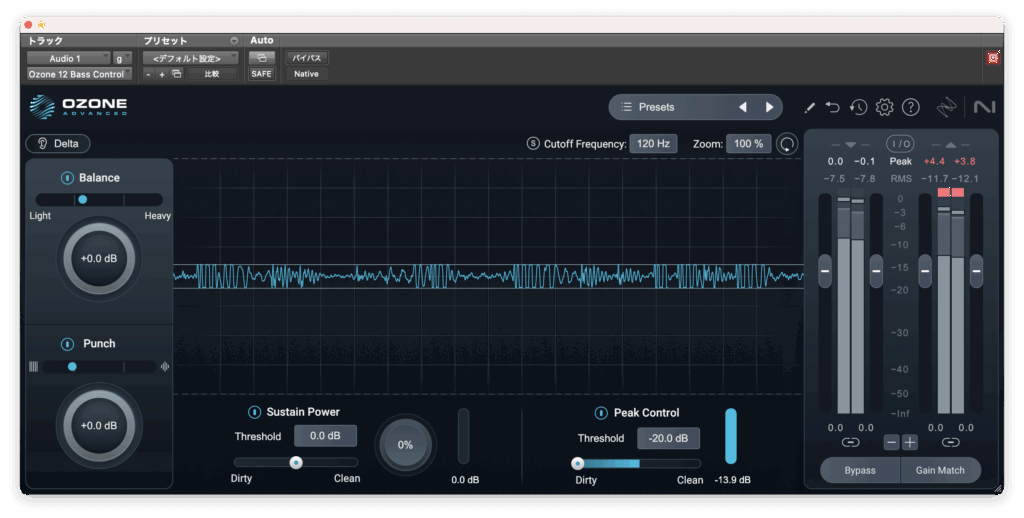

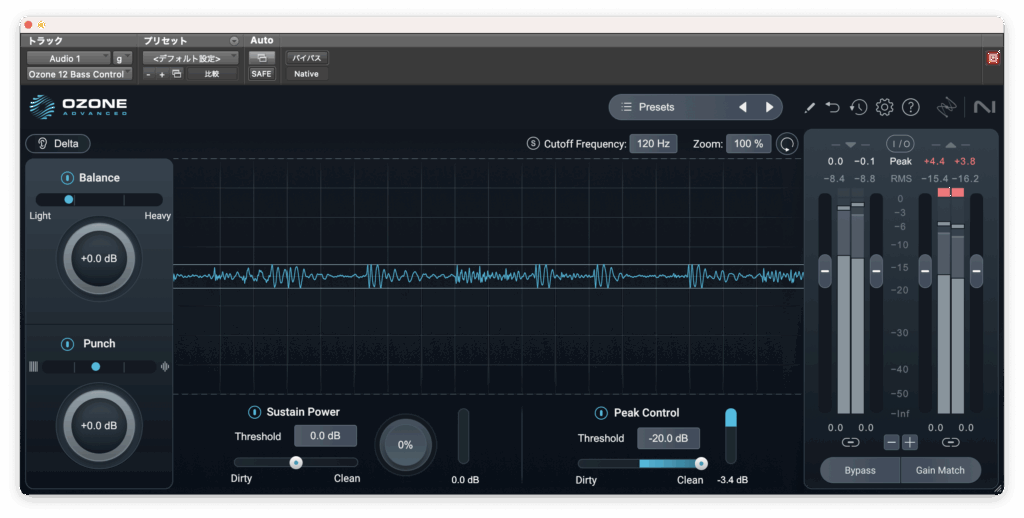

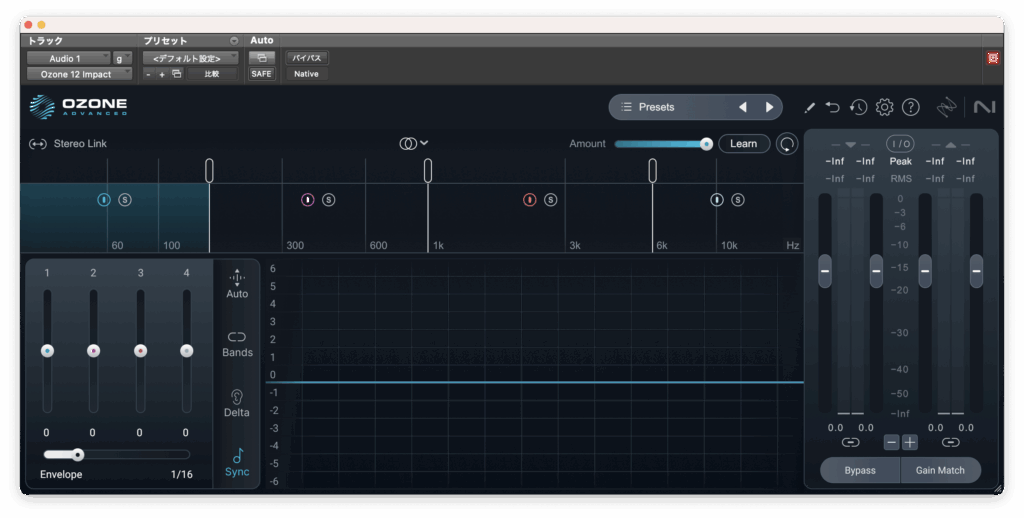

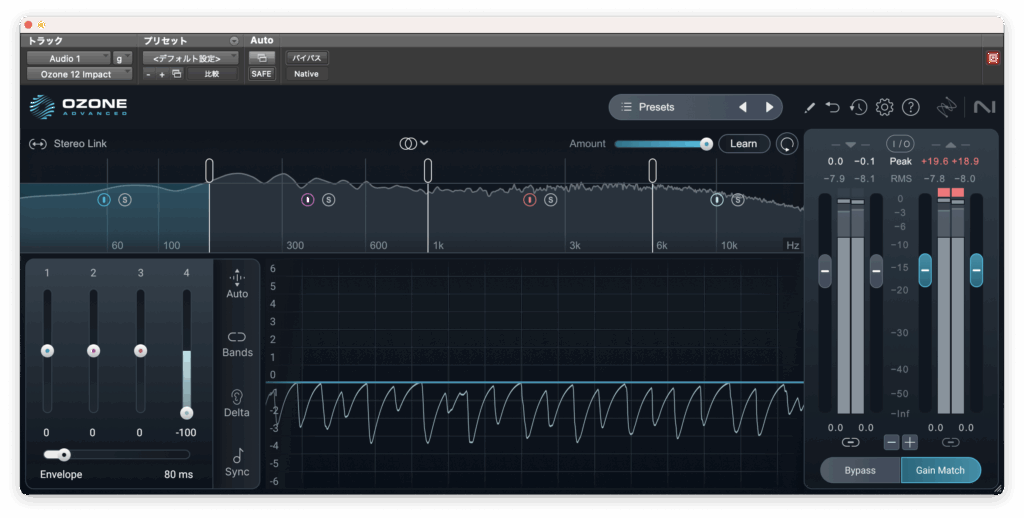

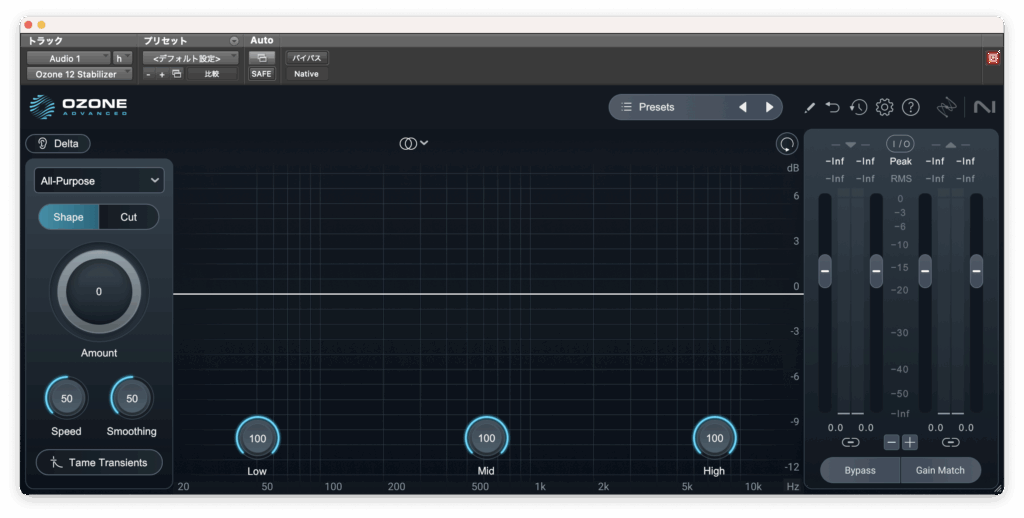

今回のバイパス↓

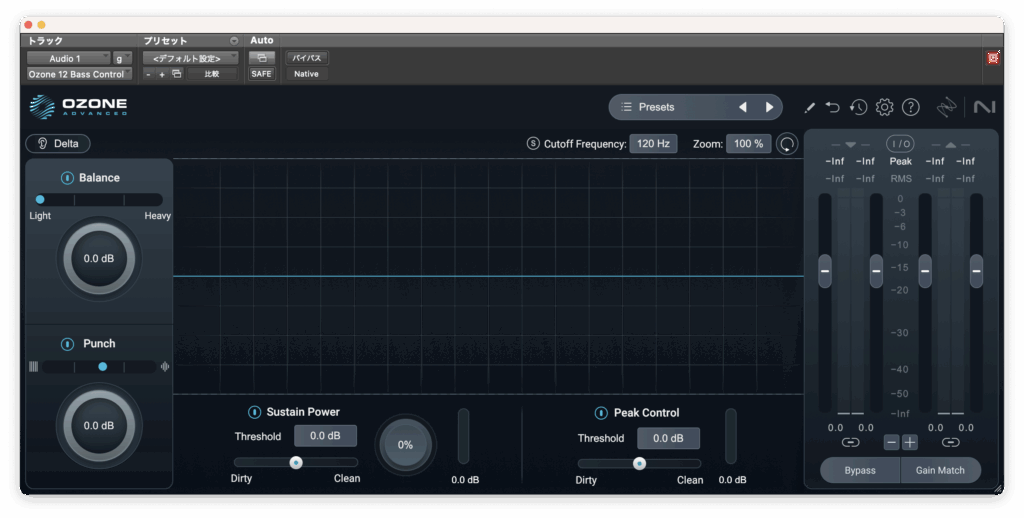

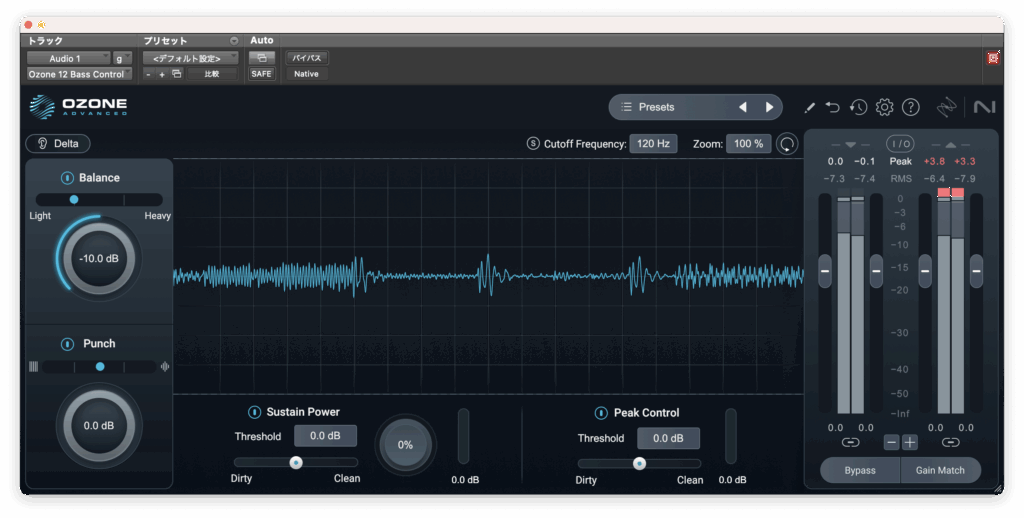

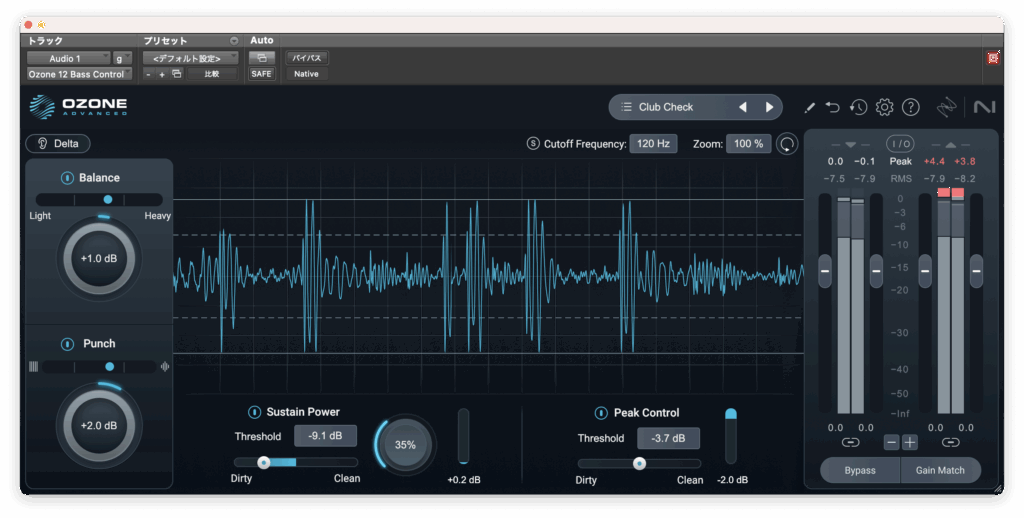

Bass Control

低域に絞ったダイナミクスの操作を行うモジュールです。

まず、右上のCutoff Frequencyで低域の範囲を決めます。(この値以下にエフェクトがかかります)

設定できる範囲は65Hz〜300Hzですが今回はデフォルトの120Hzにしておきます。

左にあるBalanceで低域のレベルを操作します。

つまみの上にあるLight、Heavyで低域がどれくらいの比重で鳴っているのかがわかります。

左下のPunchはドラムのキック成分のみを分離してブースト/カットを行うパラメーターのようです。

中央左下のSustain PowerはThresholds以下の音に対して(ブーストとして)働くアップワードコンプレッサーです。

Thresholdで適用レベルを、その右にあるつまみ(Amount)で適用率を決めます。

Dirty/Cleanのスライドバーで倍音付与を操作します。

Dirtyにすれば倍音多め、Cleanだと倍音少なめです。

中央右下にあるPeak Controlはレベルの上限を決めるパラメーターです。

こちらもDirty/Cleanで倍音付与のコントロールができます。

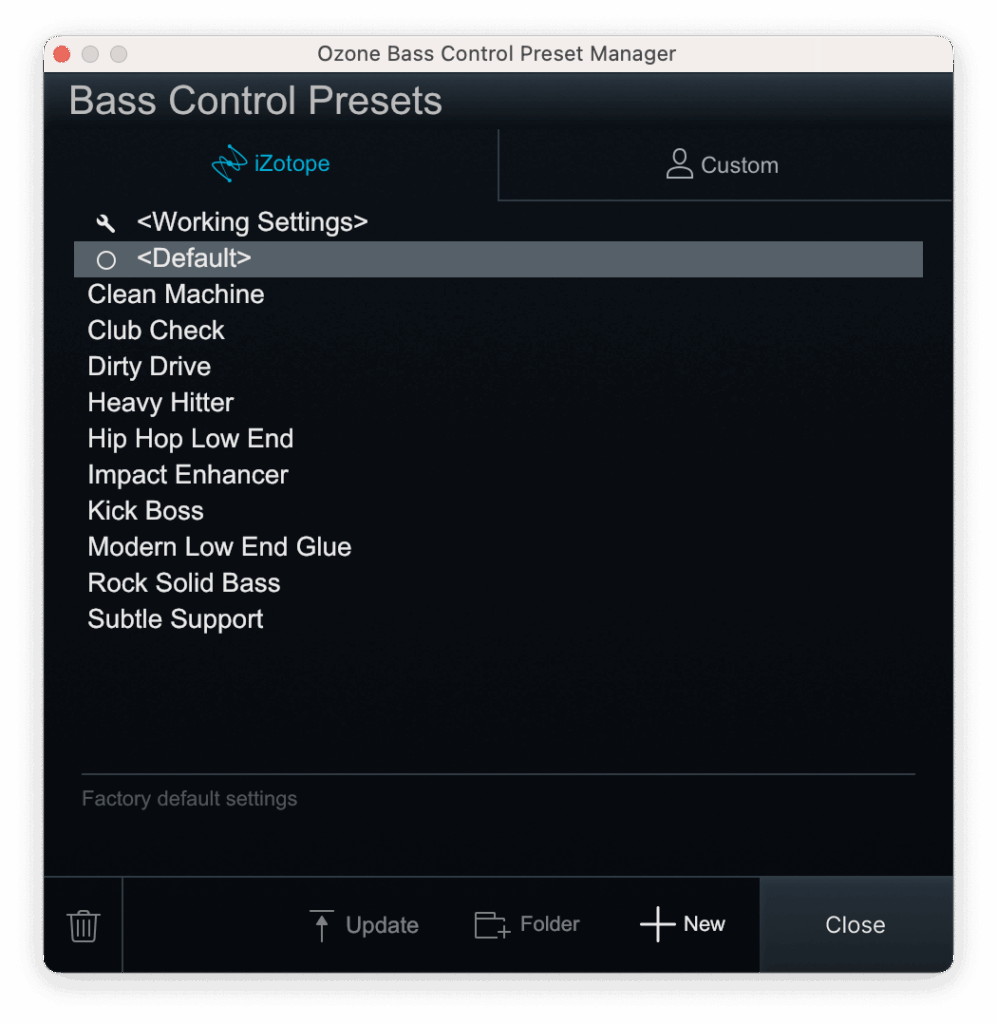

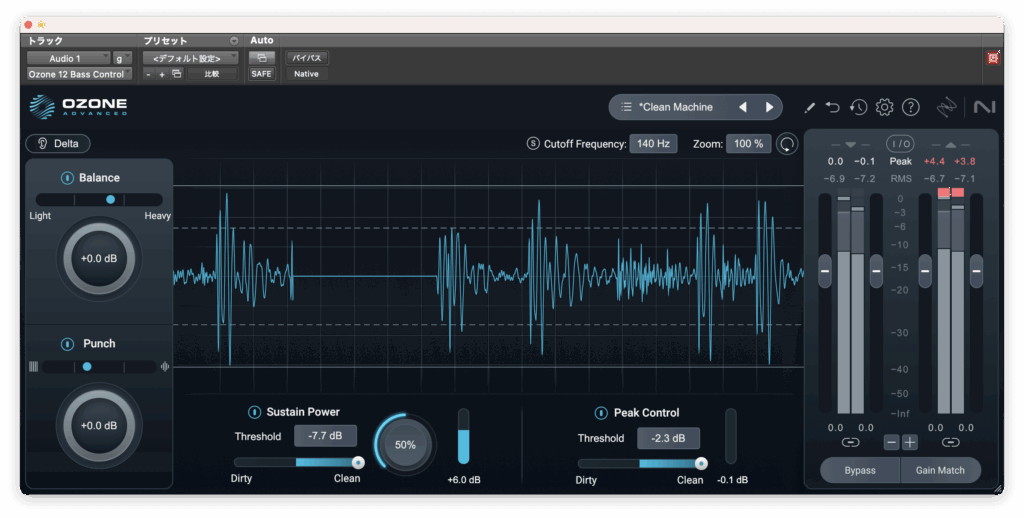

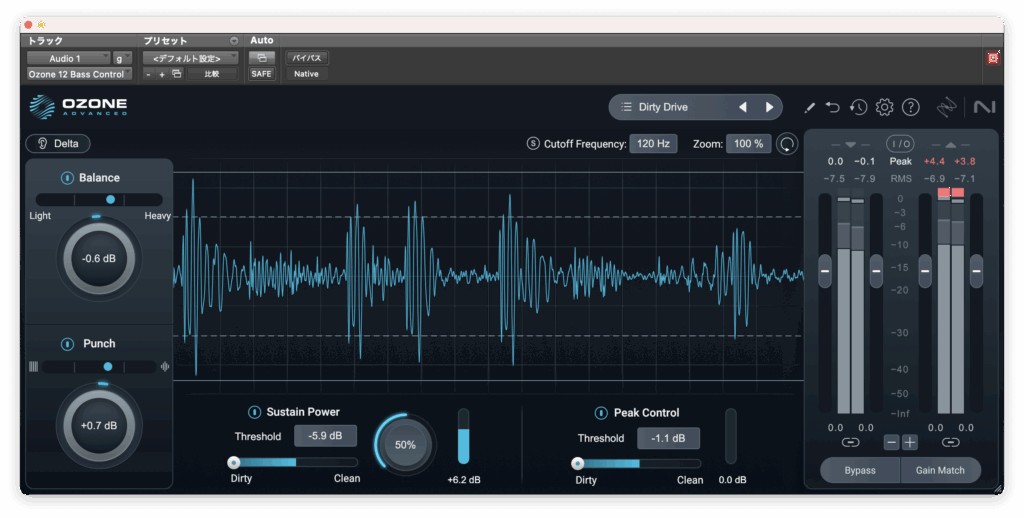

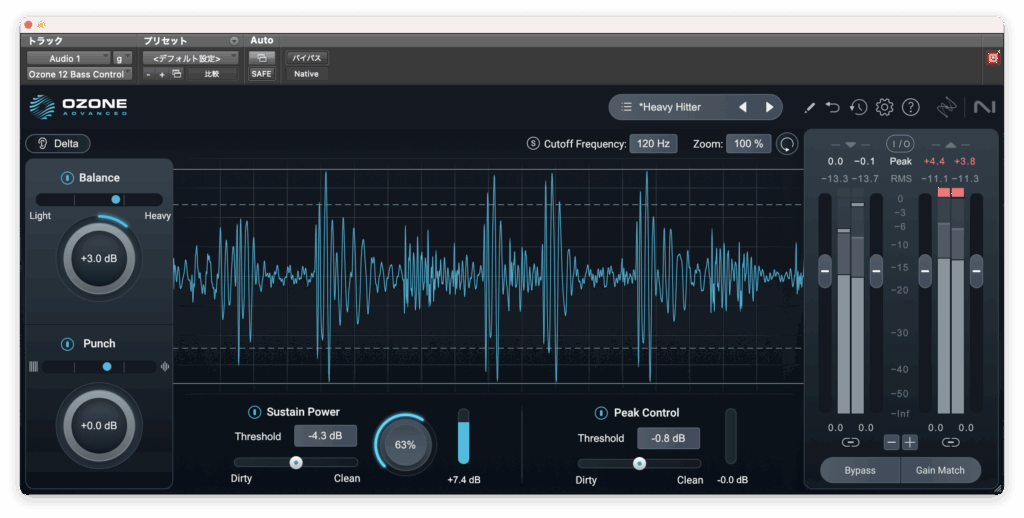

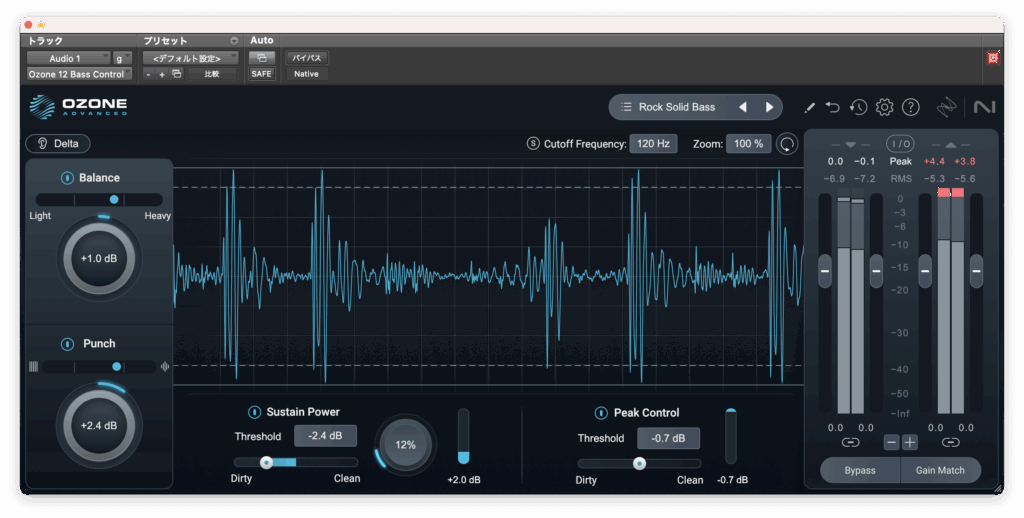

プリセット

ここからはプリセットを試していきます。

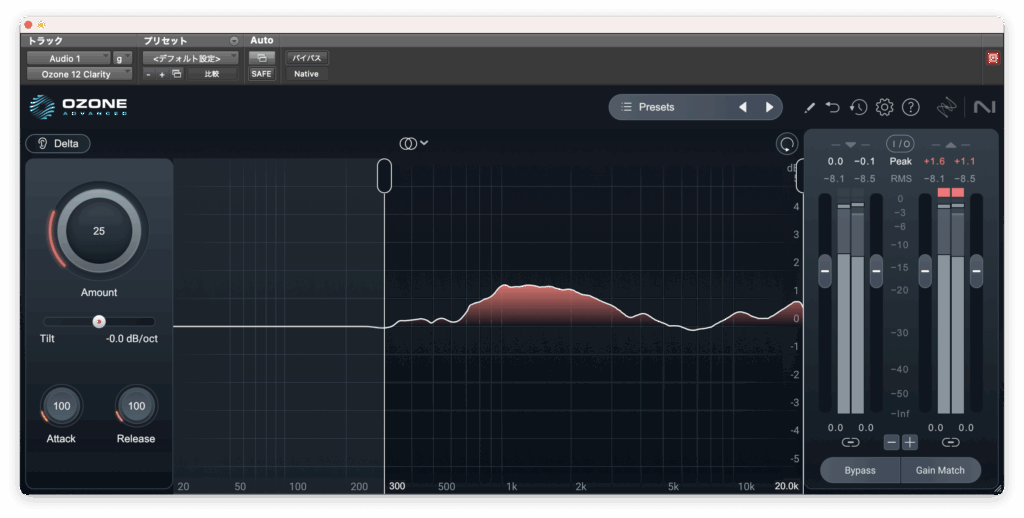

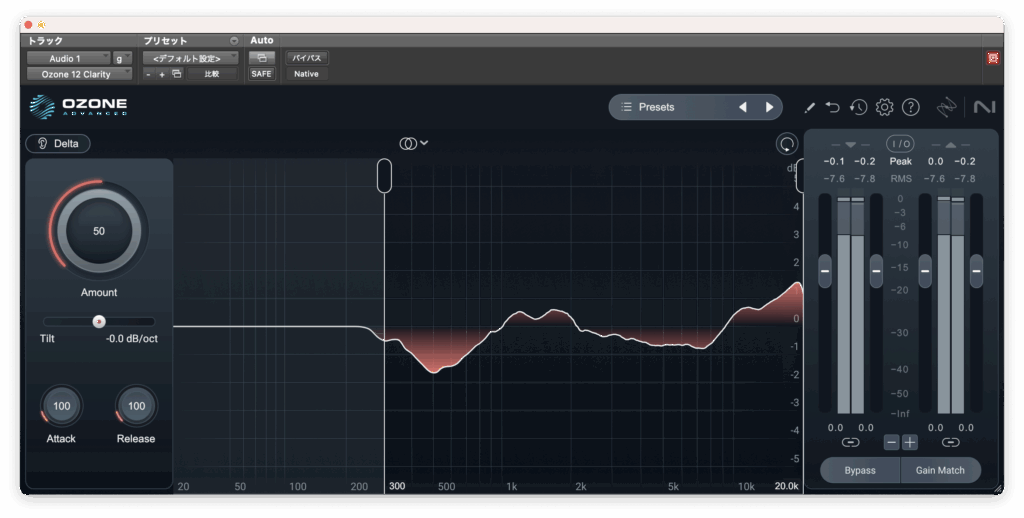

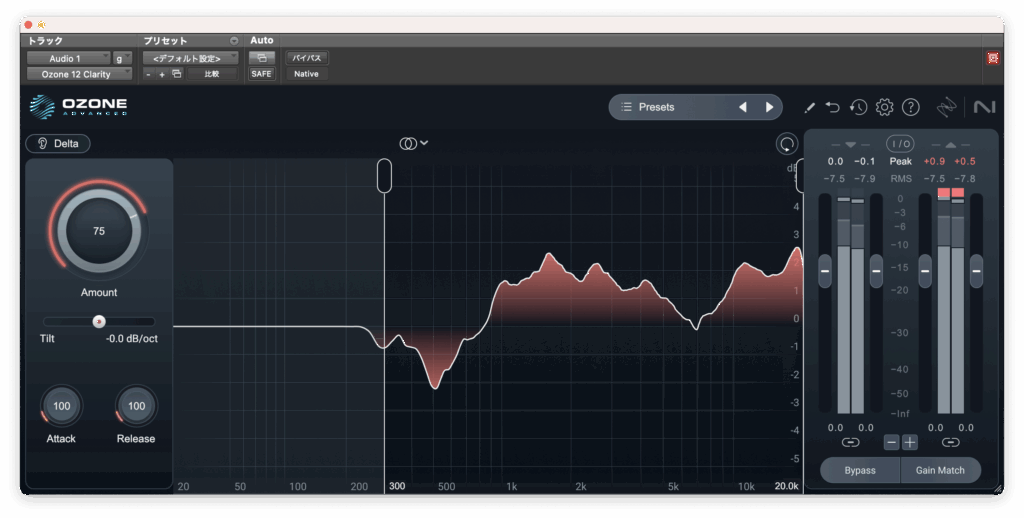

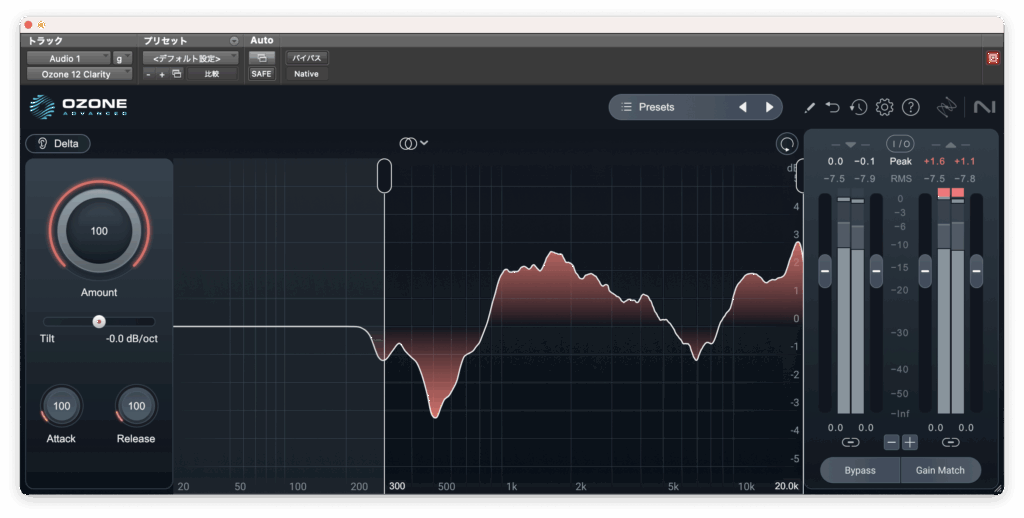

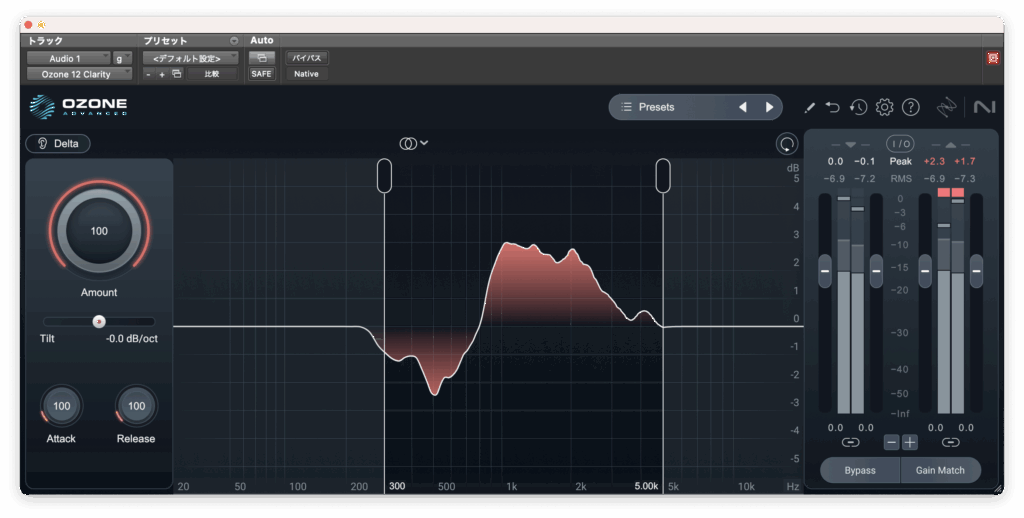

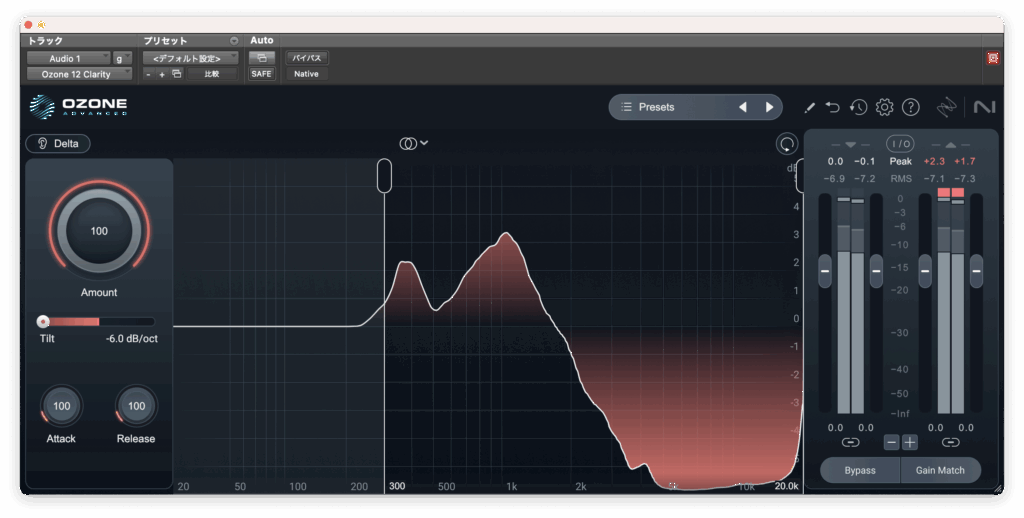

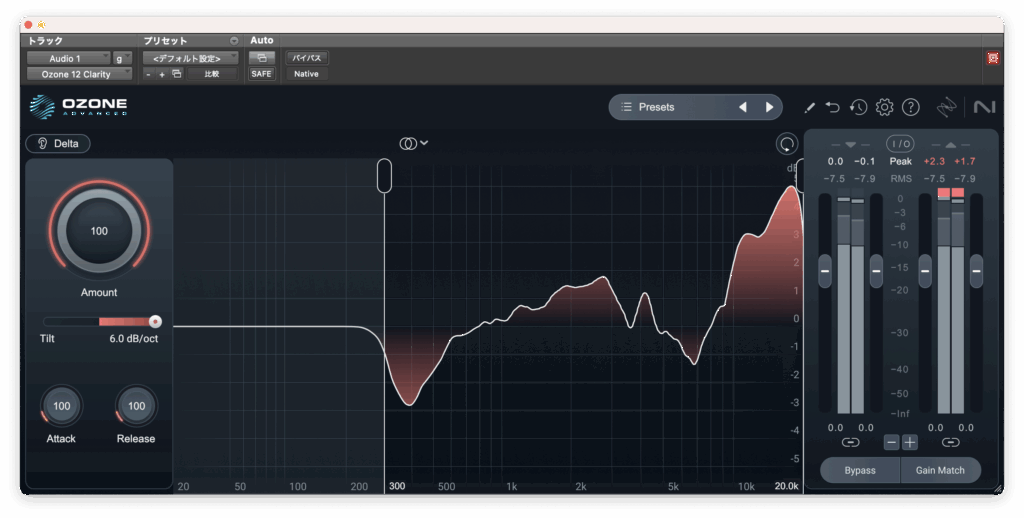

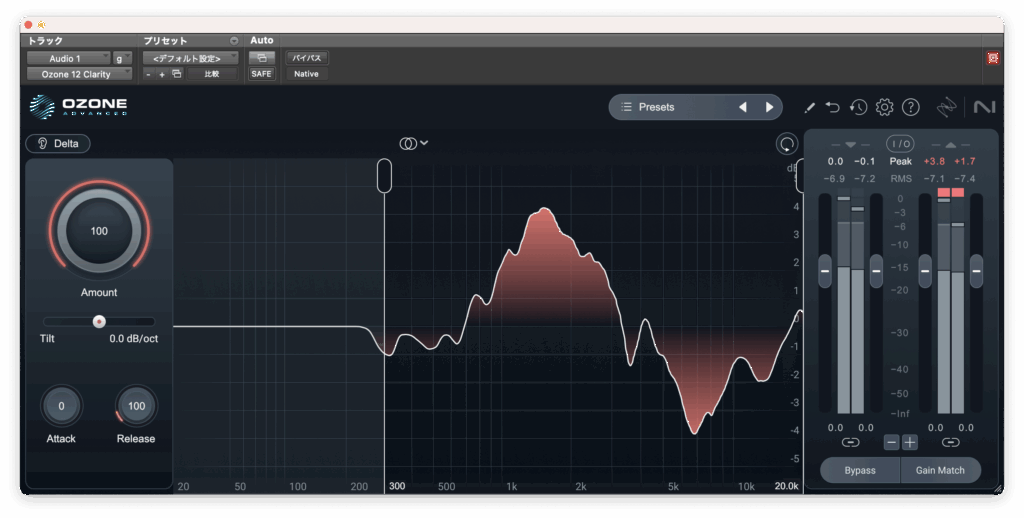

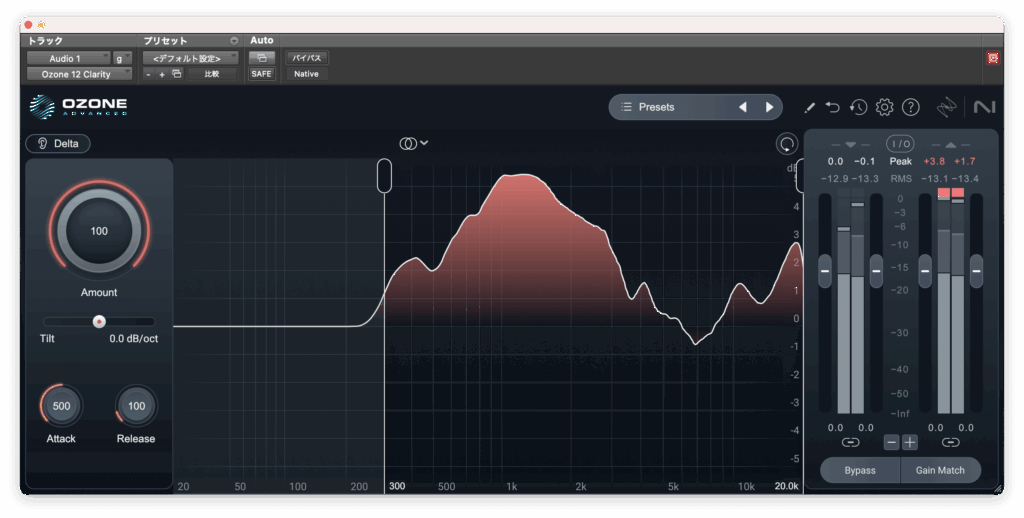

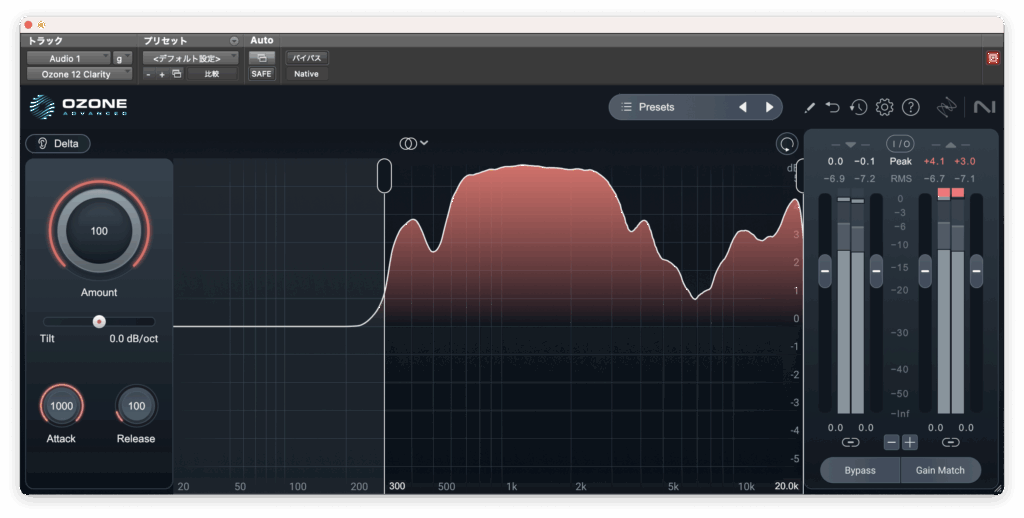

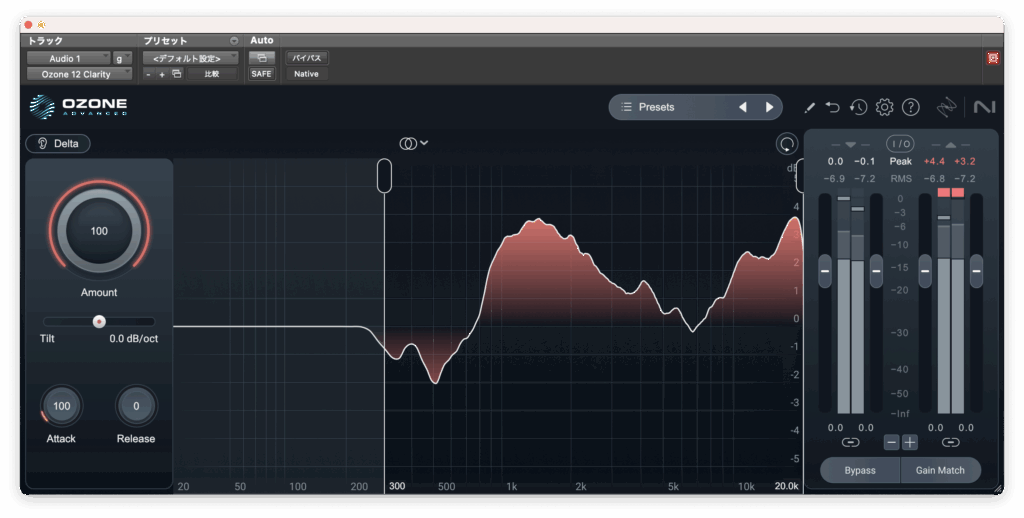

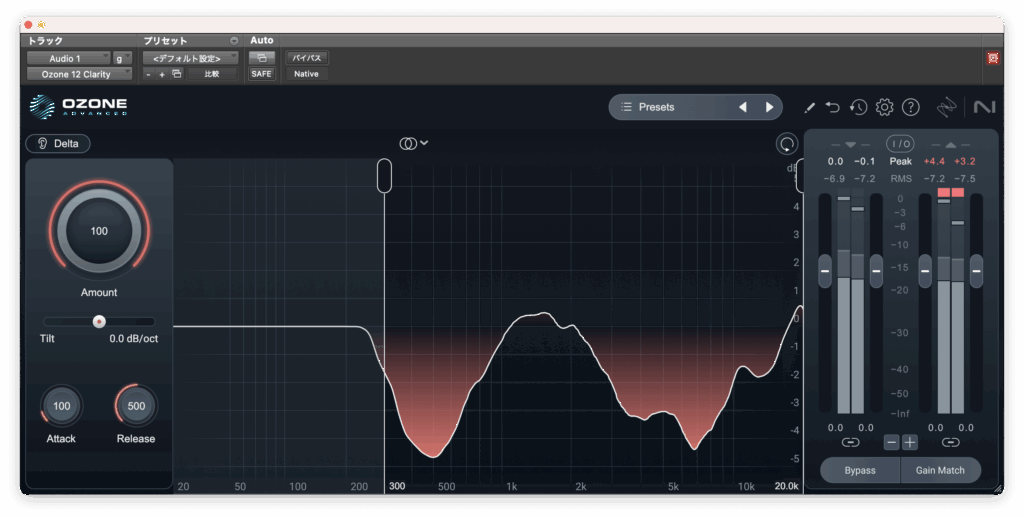

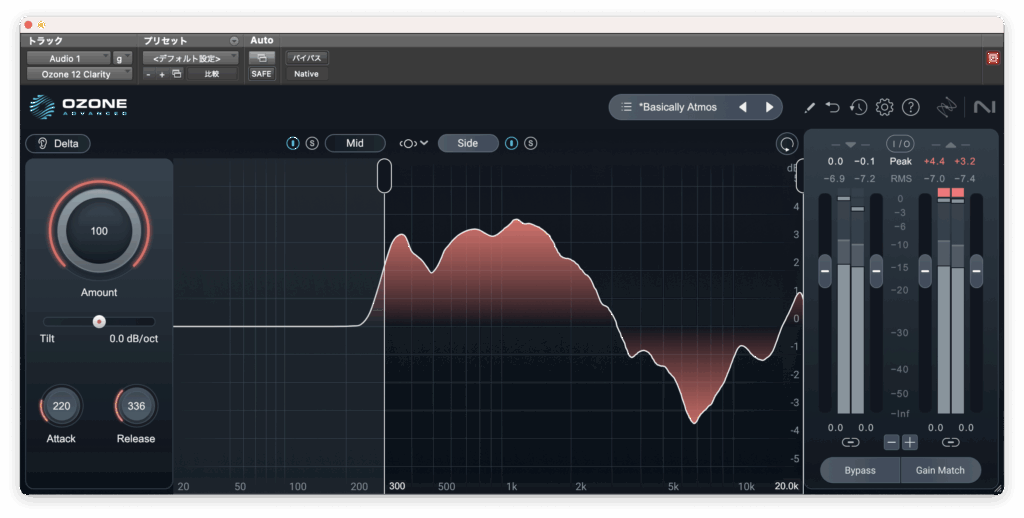

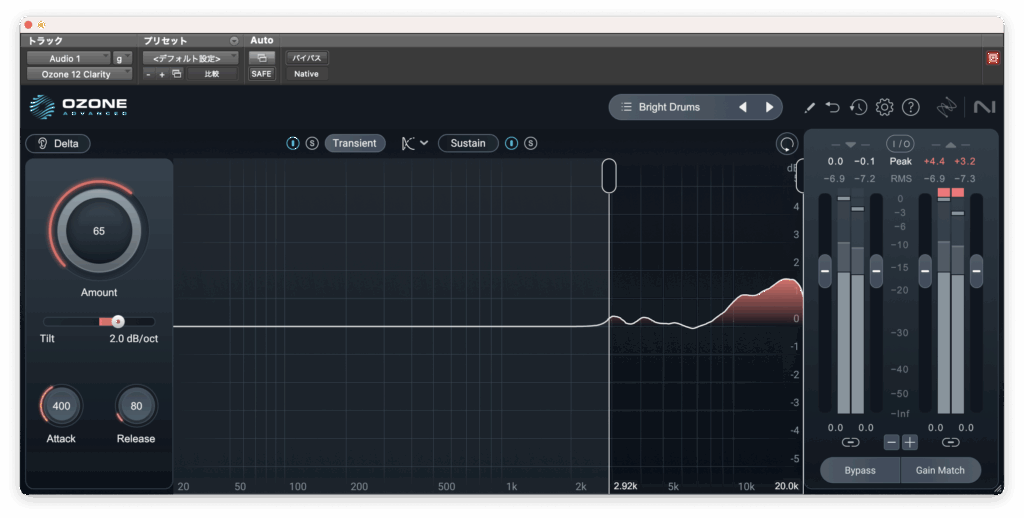

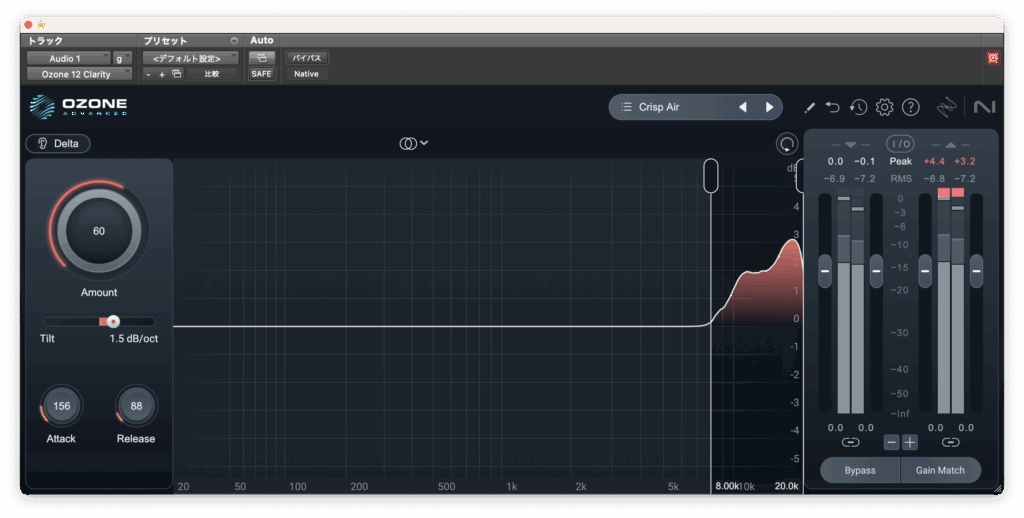

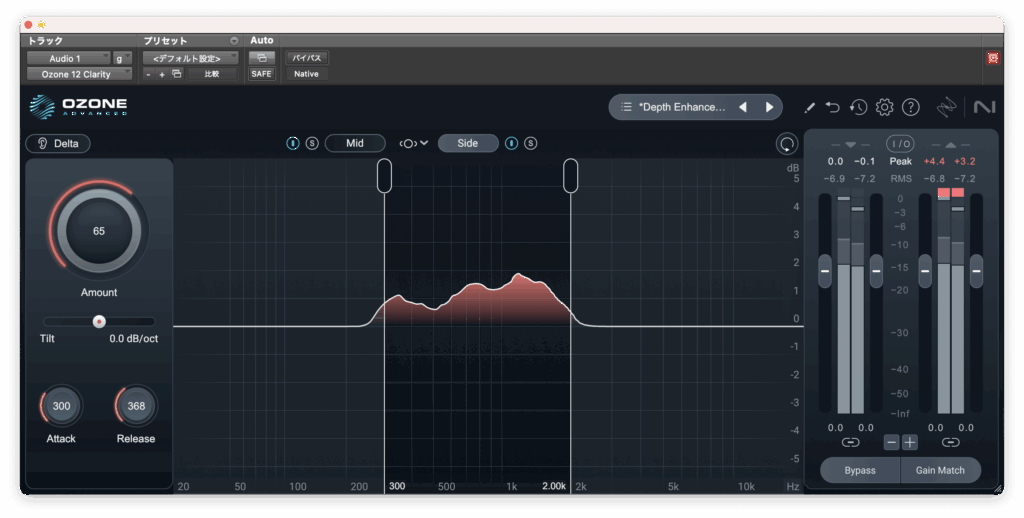

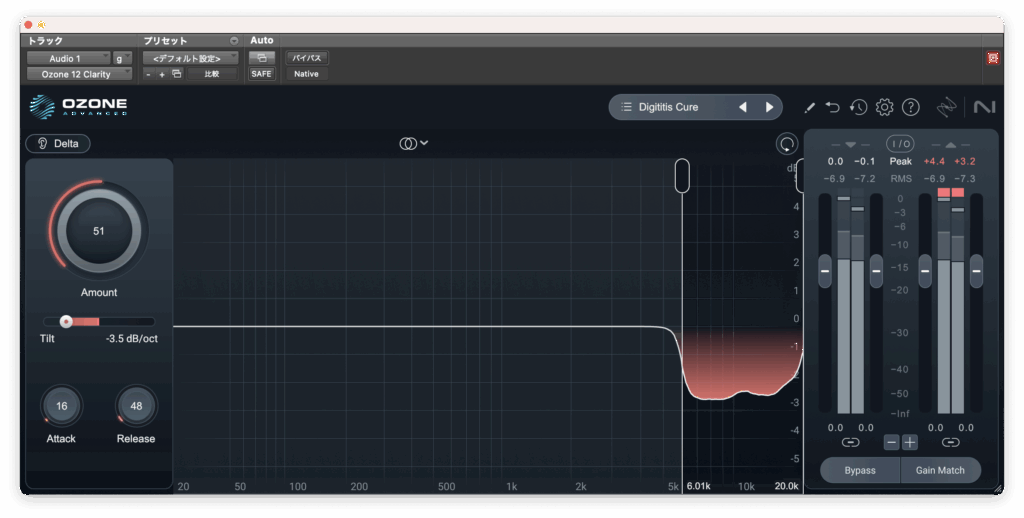

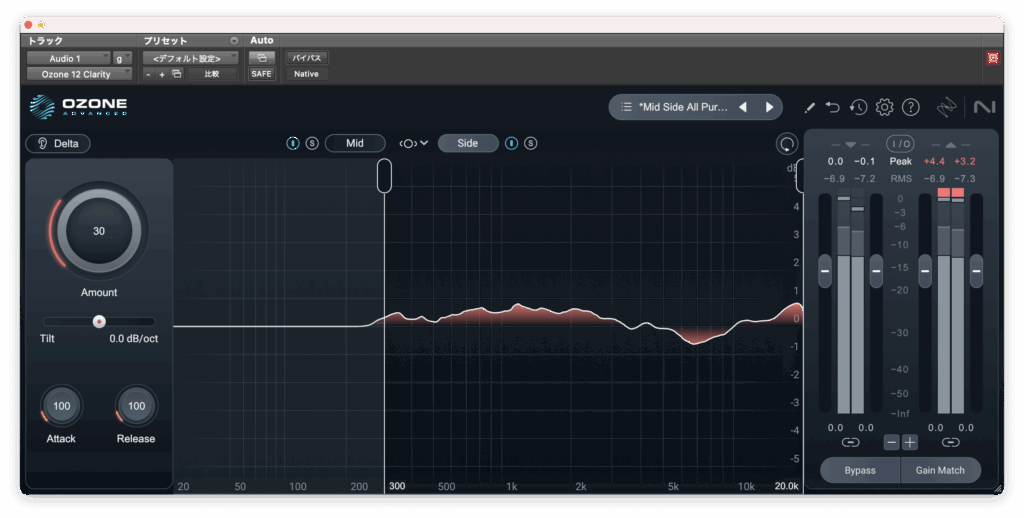

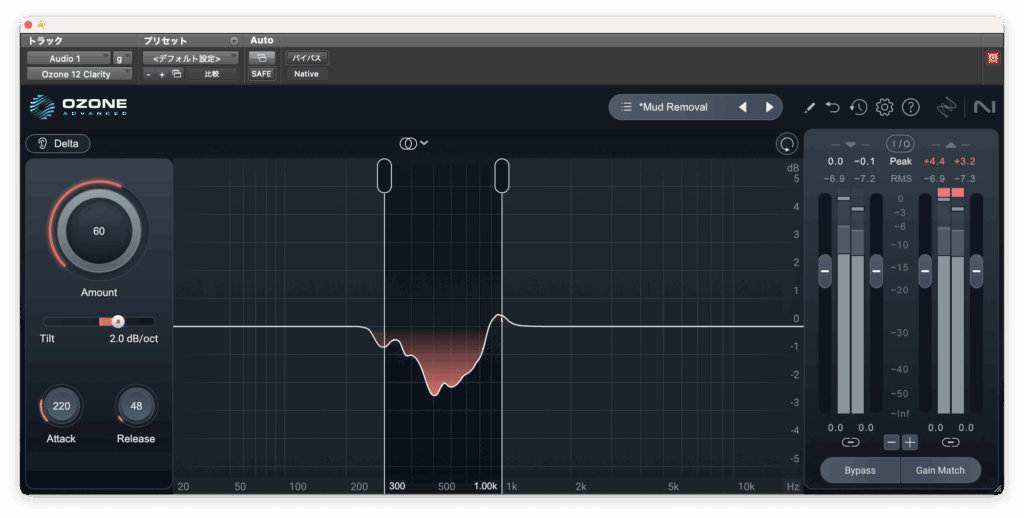

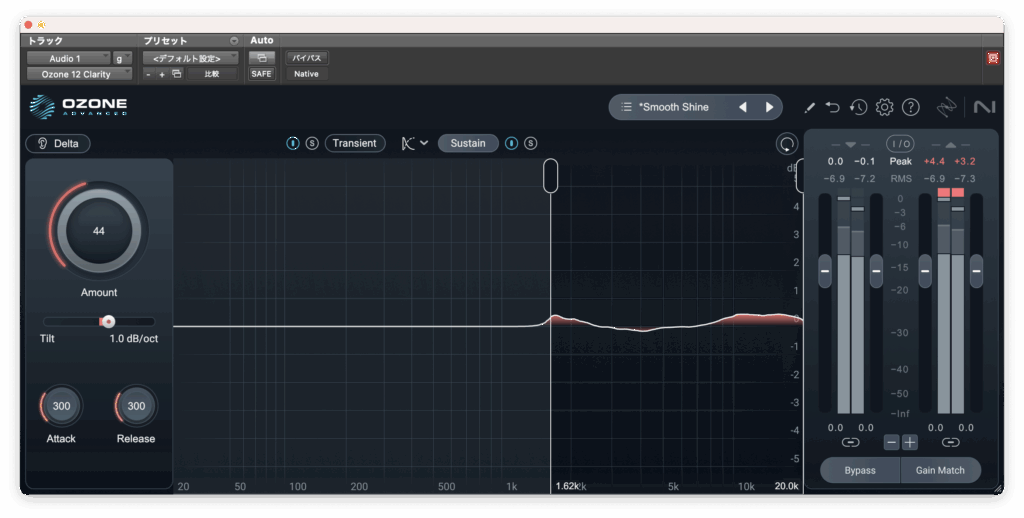

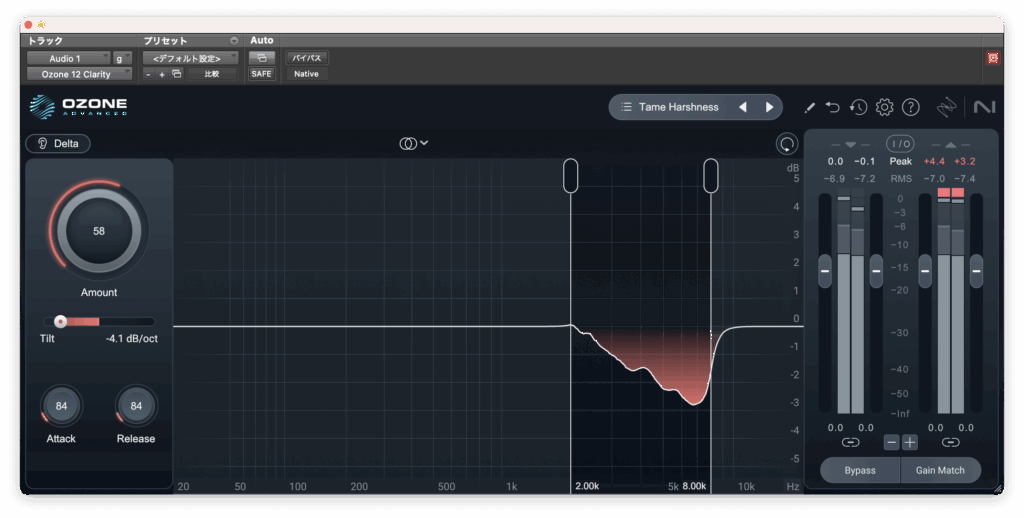

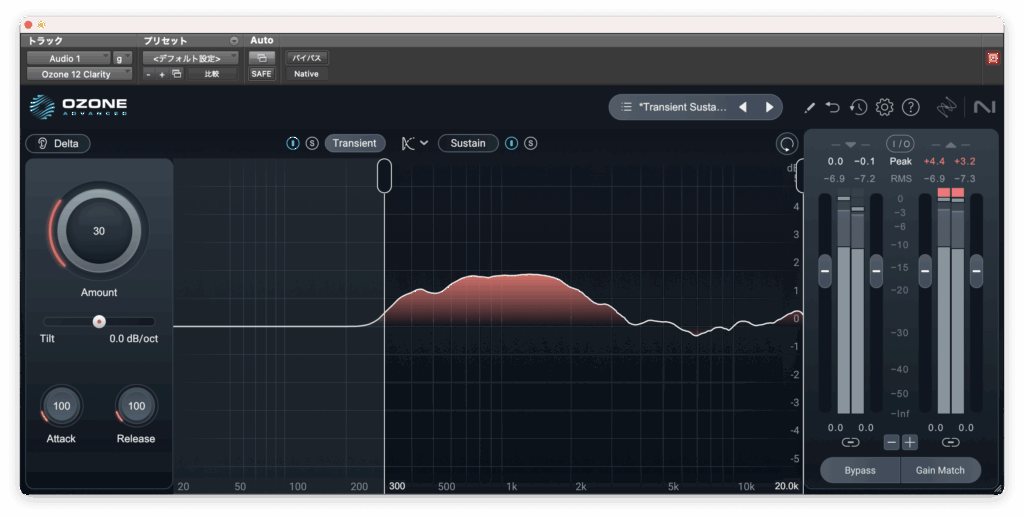

Clarity

オートEQのようなものですね。

左上のAmountでEQの強度を決めます。

バイパスする帯域をグラフで決めることができます。

デフォルトだと低域は300Hz以下がバイパスされていますがこの値以下には動かせないようです。

Tiltは低域ブースト/高域カットまたは低域カット/高域ブーストの偏りをつけるフィルターです。

左に動かすと前者、右に動かすと後者となります。

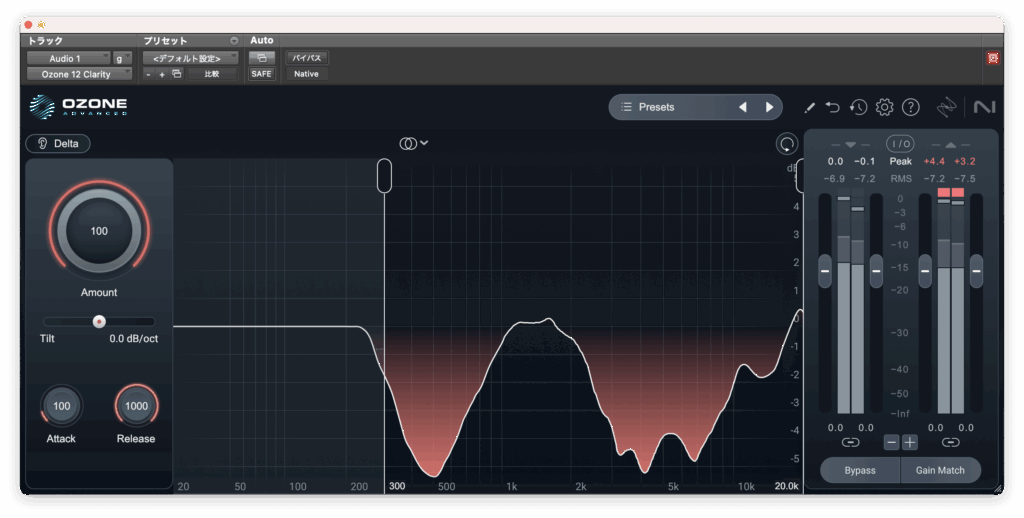

Attack、Releaseはそれぞれ0〜1000msの範囲で決めることができます。

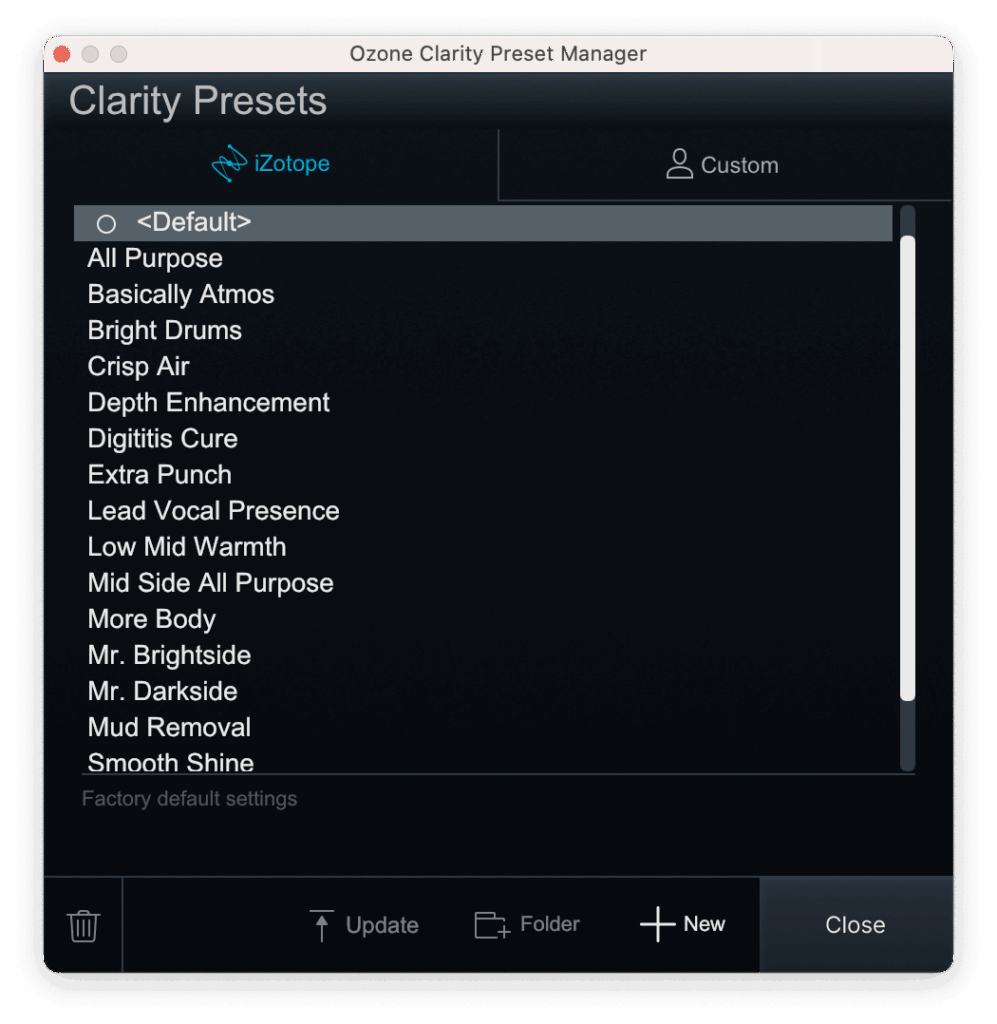

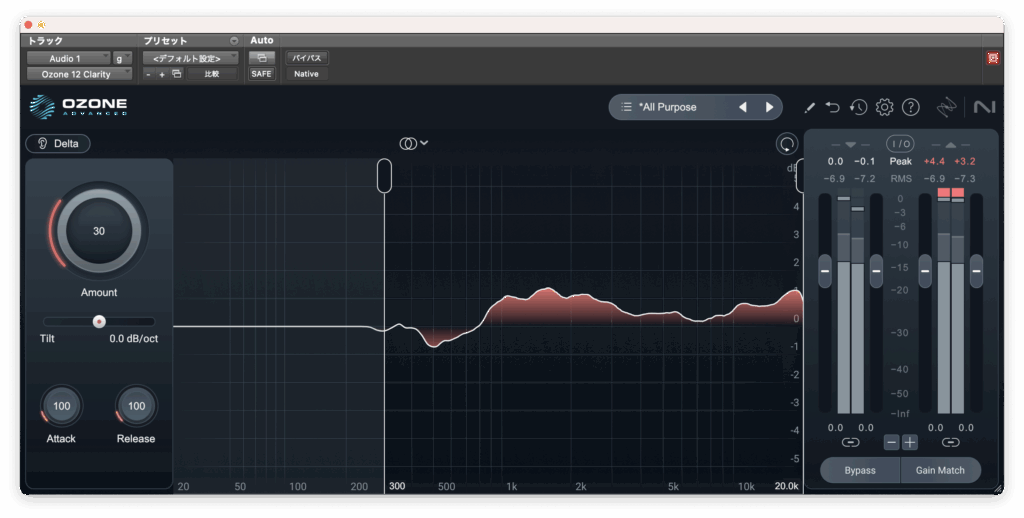

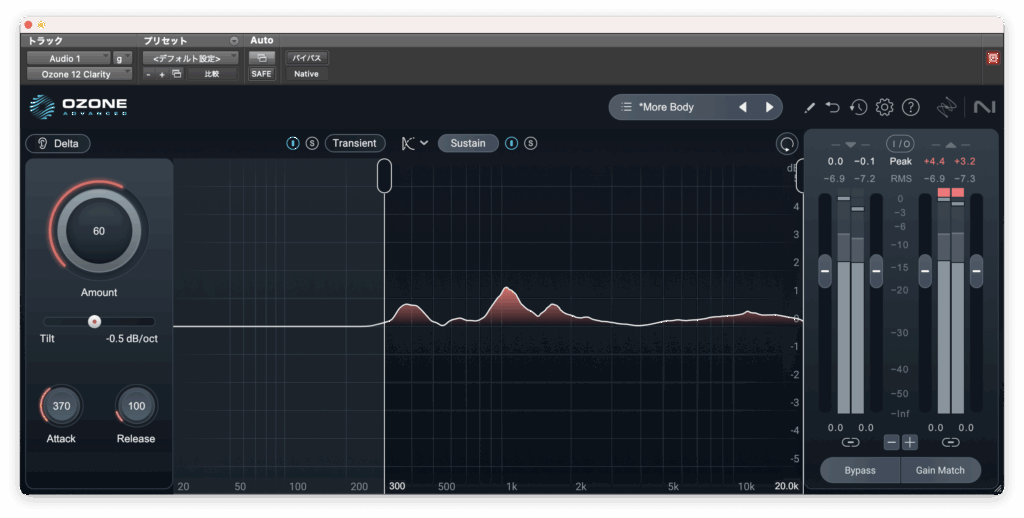

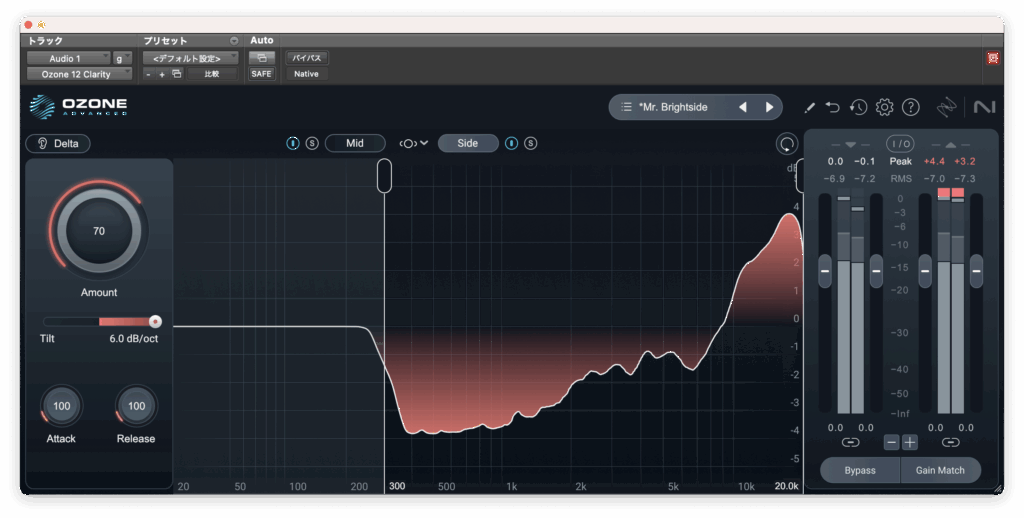

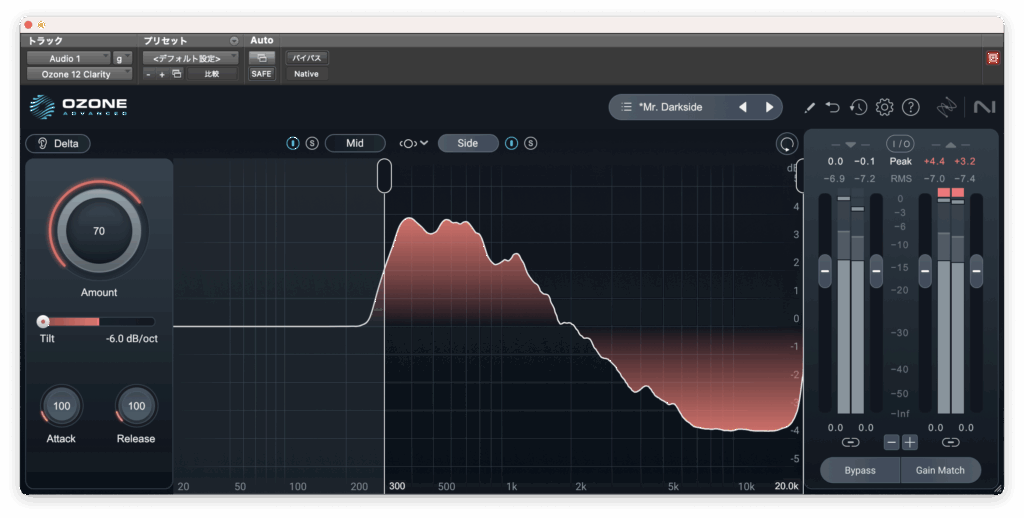

プリセット

ここからはプリセットを試していきます。

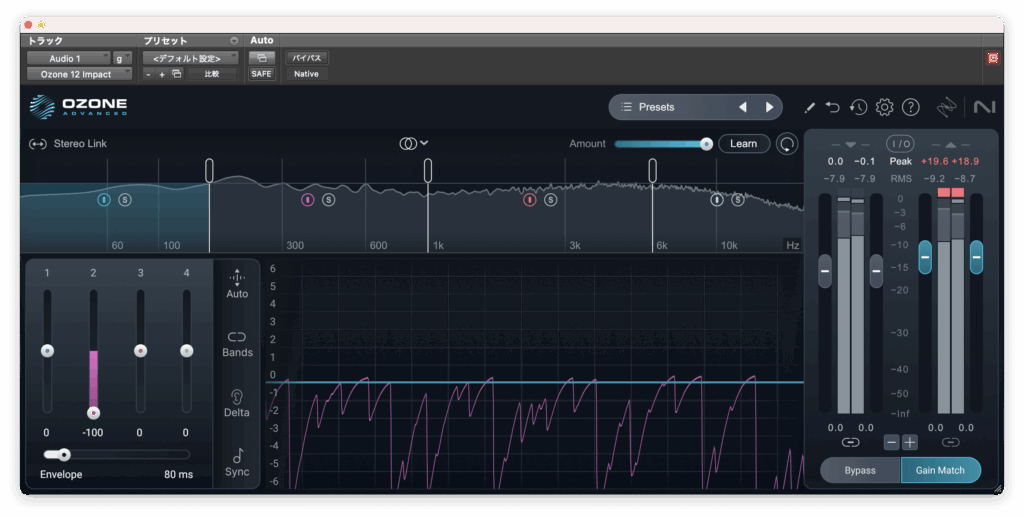

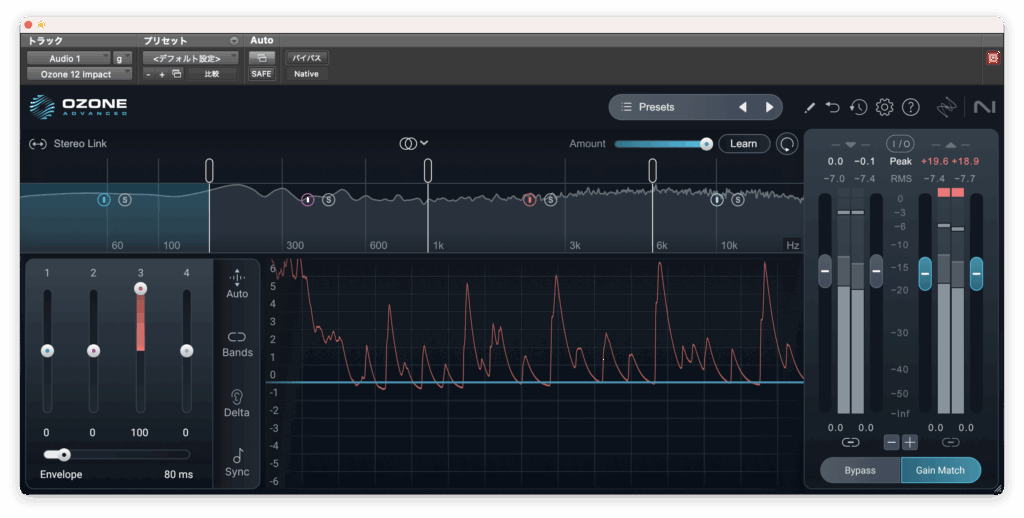

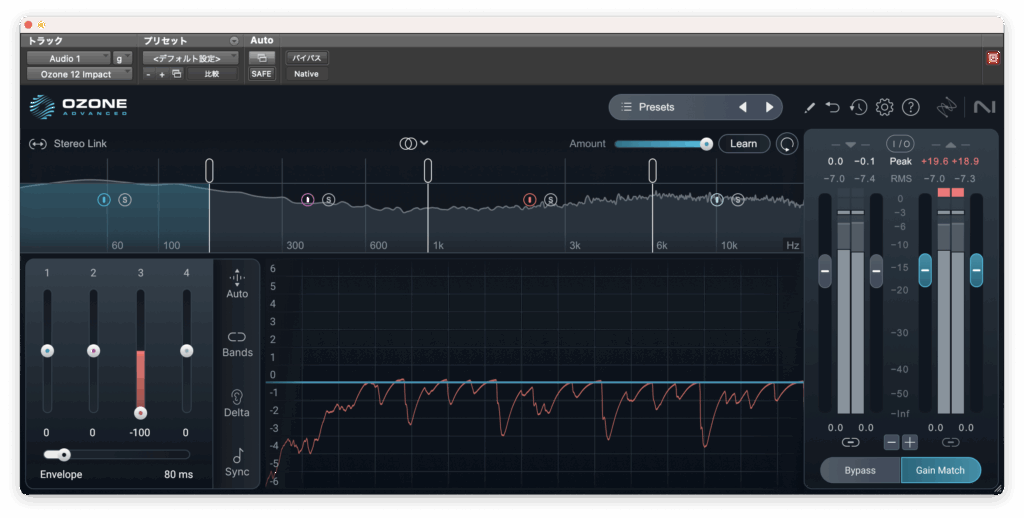

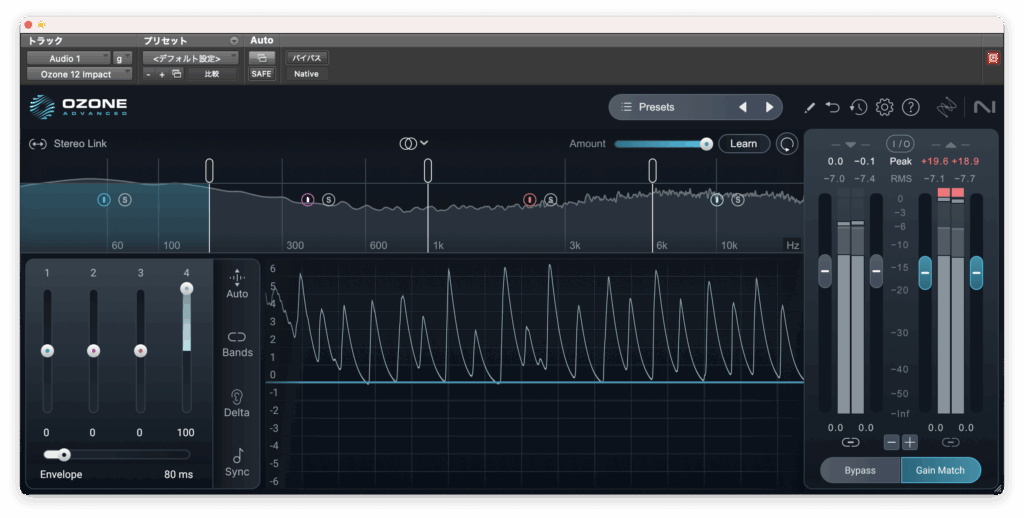

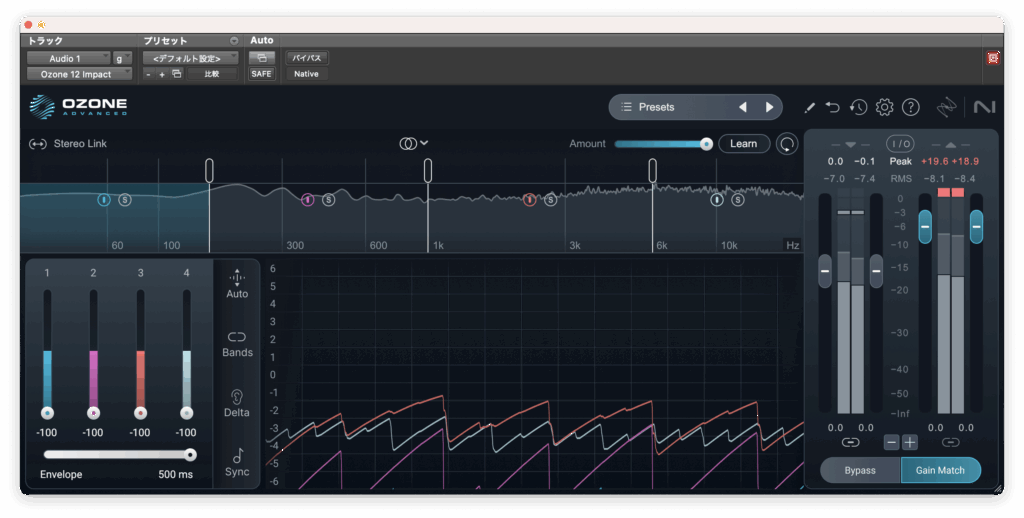

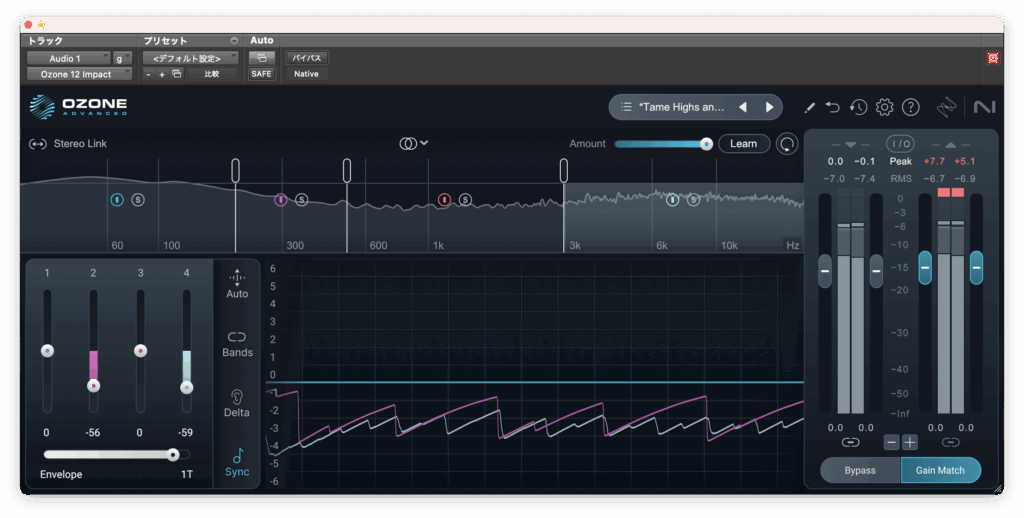

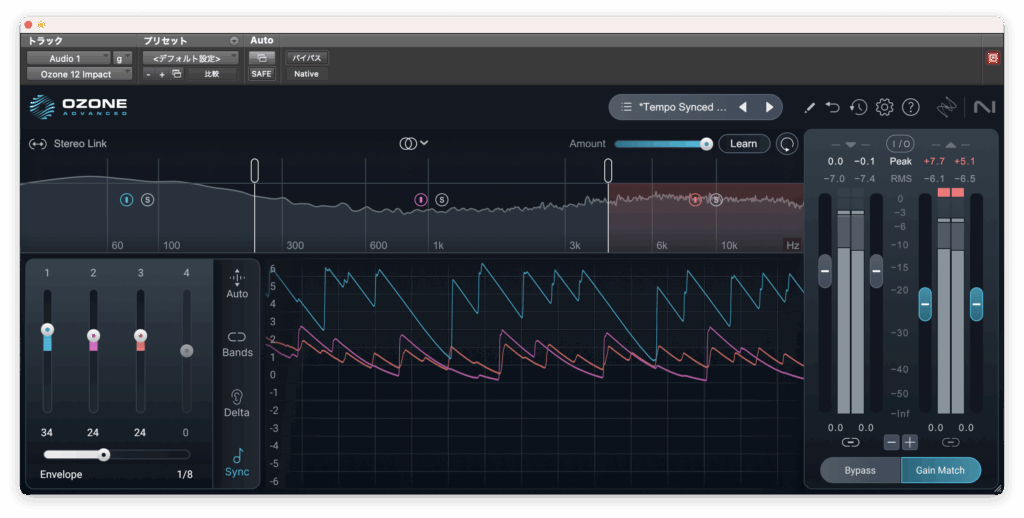

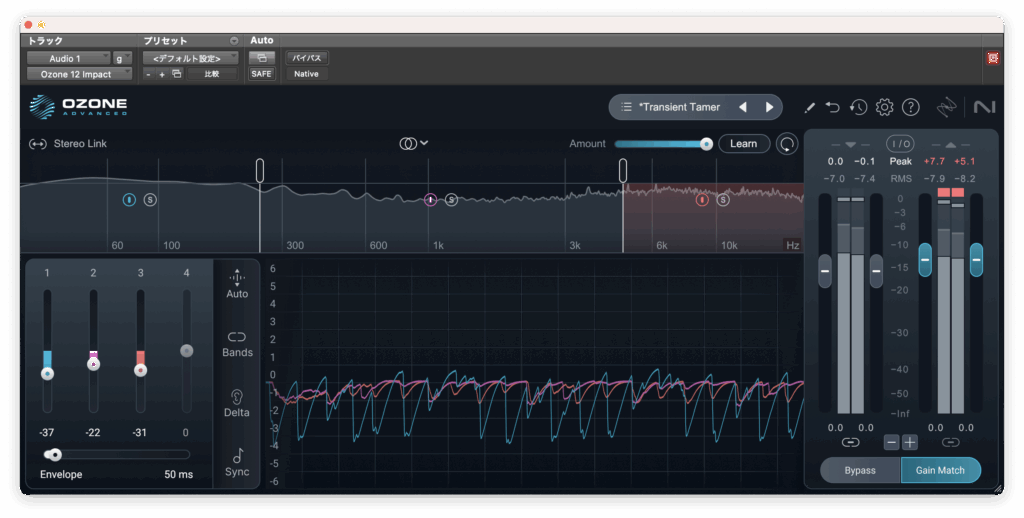

Impact

4バンドで各バンドのダイナミクスの範囲を調整するモジュールだそうです。

右上のAmountで全体の適用率を設定することができます。

左下のEnvelopeはエフェクトが解除され元に戻るまでの時間を操作します。(おそらくRleaseのことかと思われます)

DAWのBPMに同期する方法とms単位で指定する方法がありますが今回はmsで見ていこうと思います。

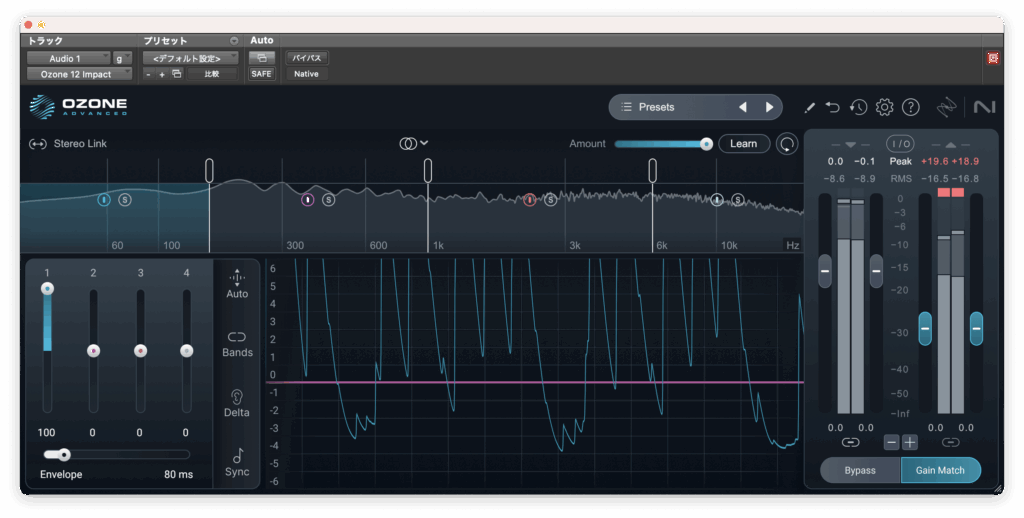

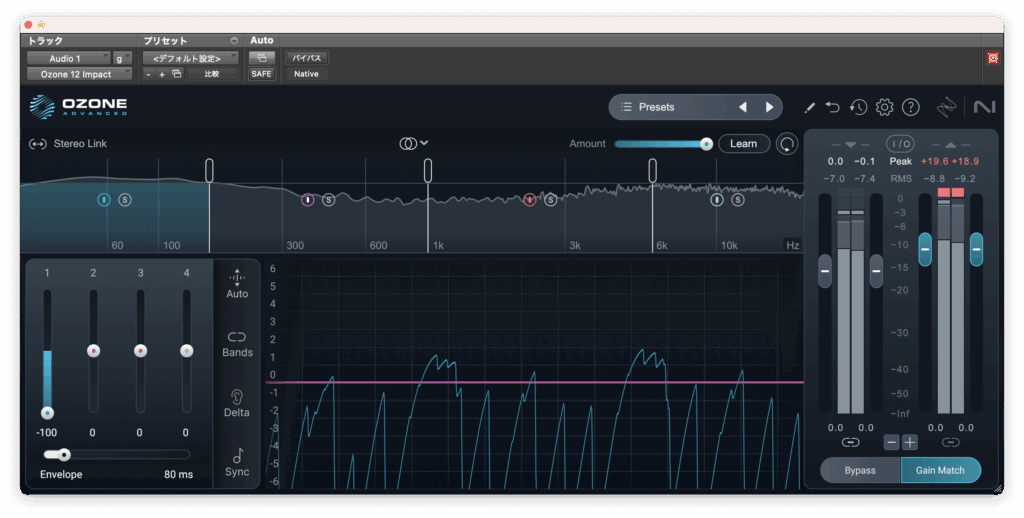

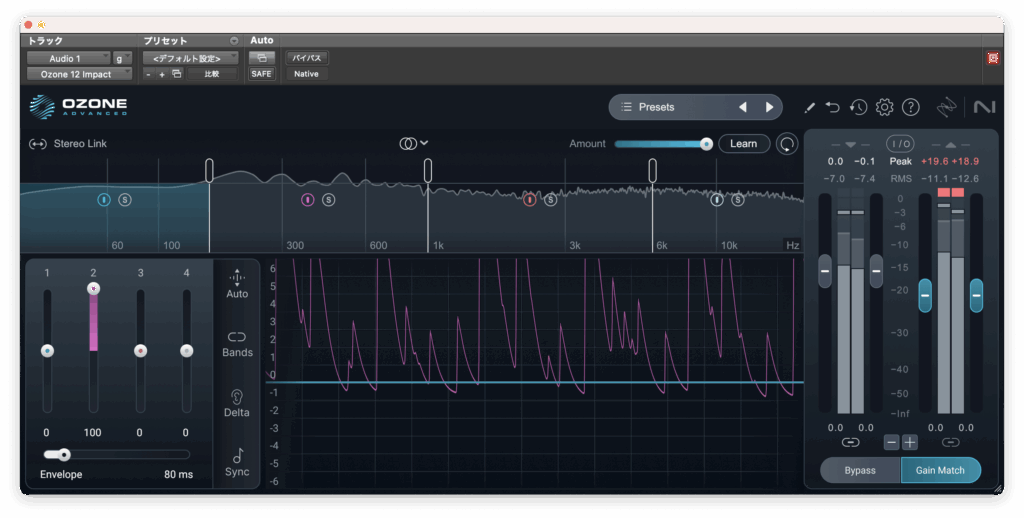

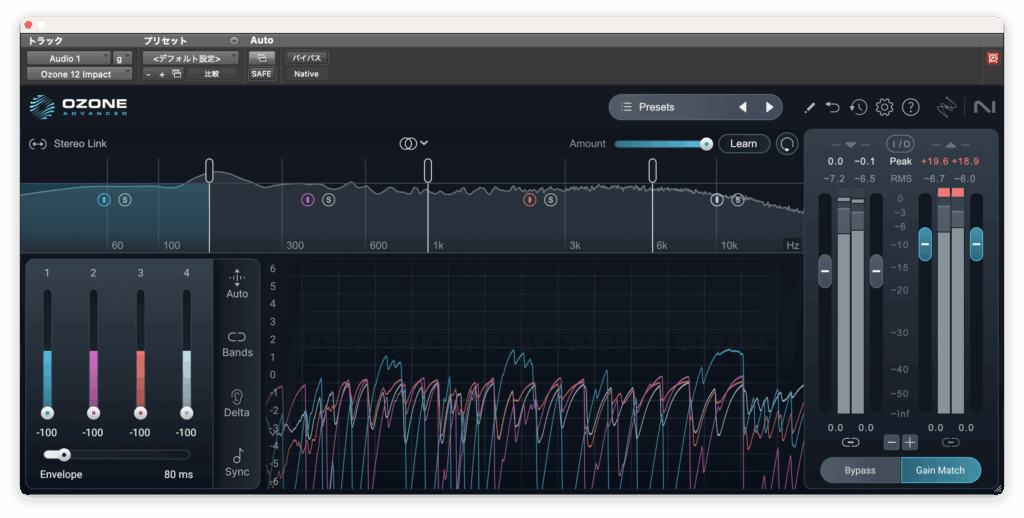

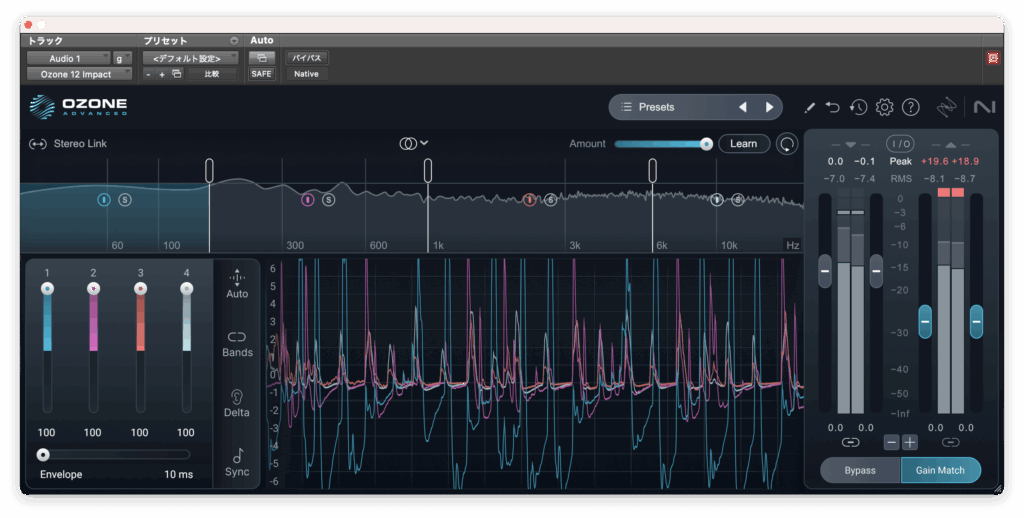

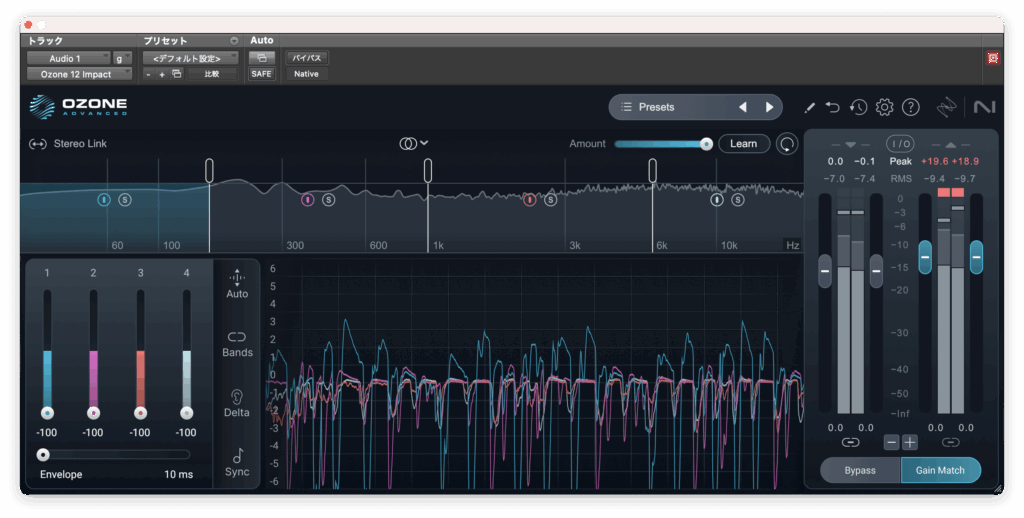

とりあえず低域から順番に試してみます。(Gain Matchを適用します)

Envelopeも試してみます。

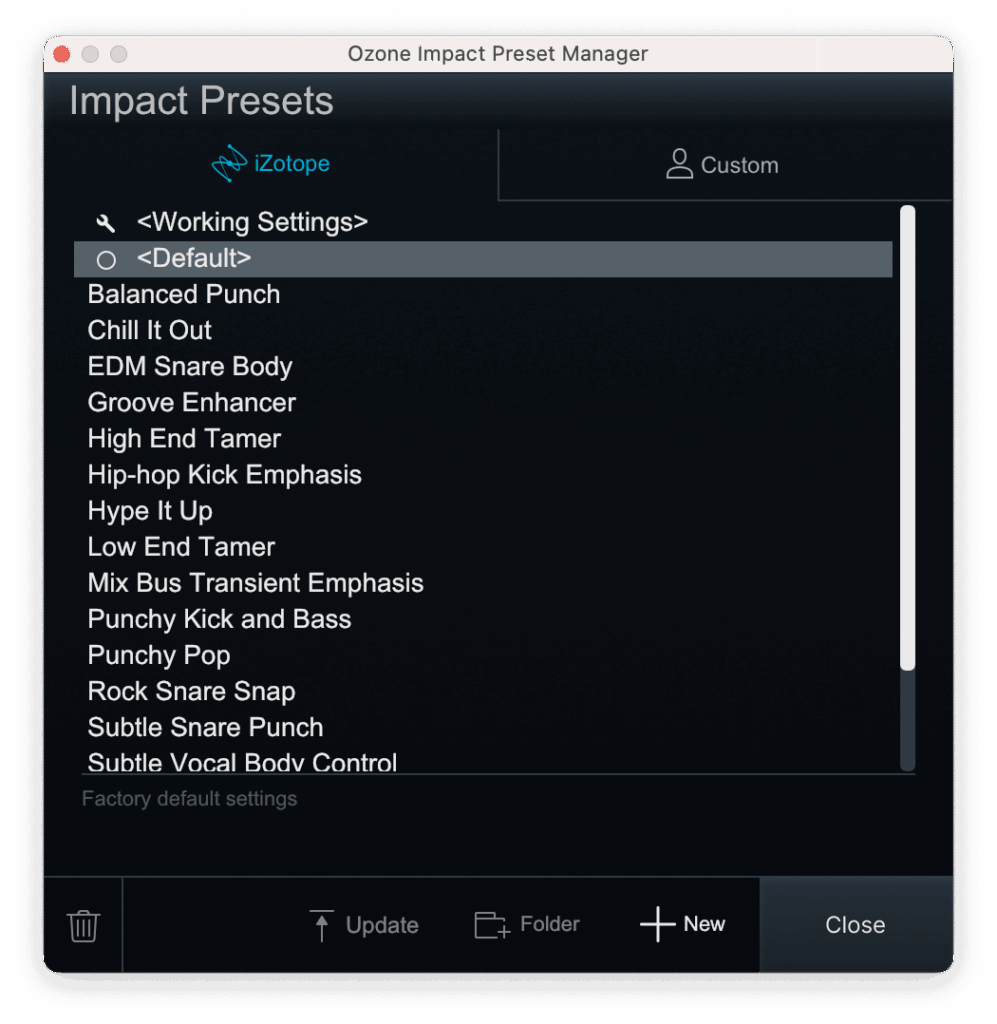

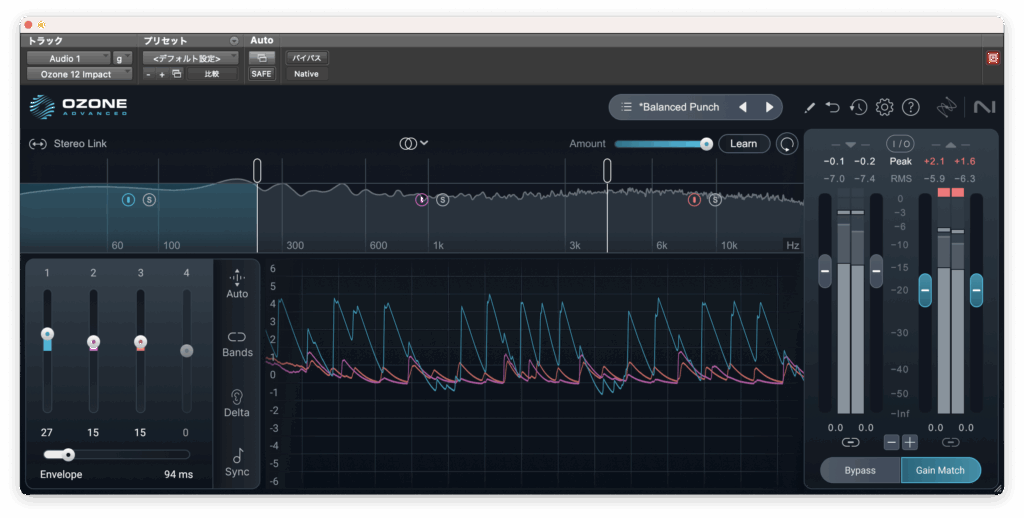

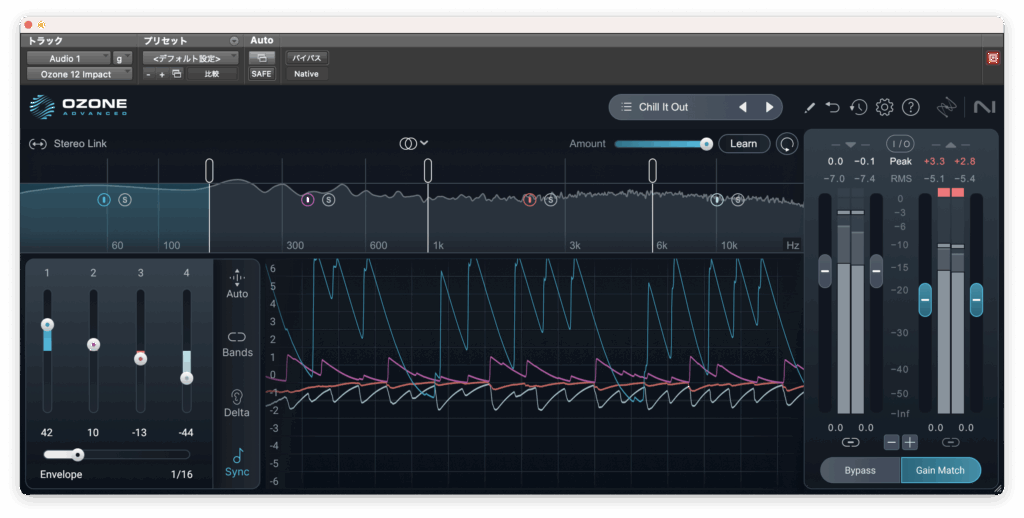

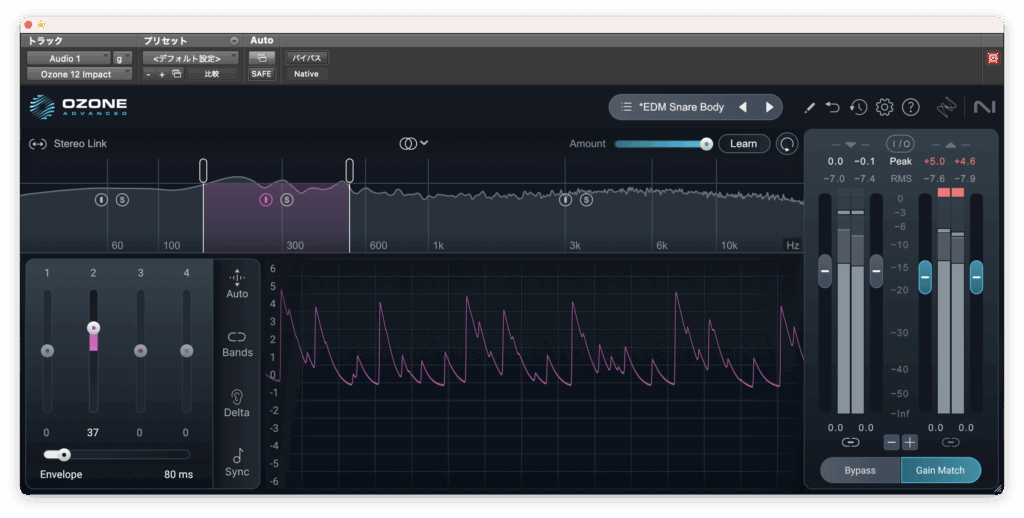

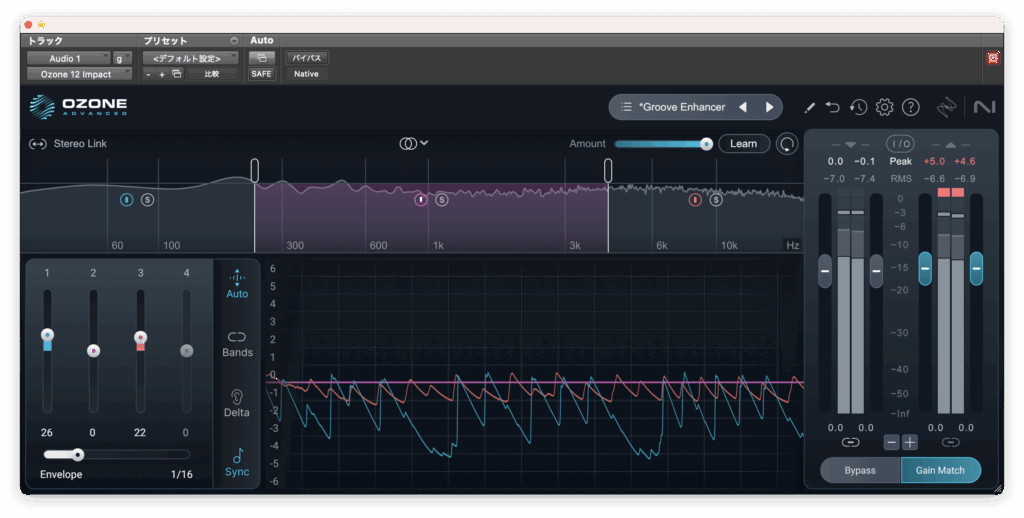

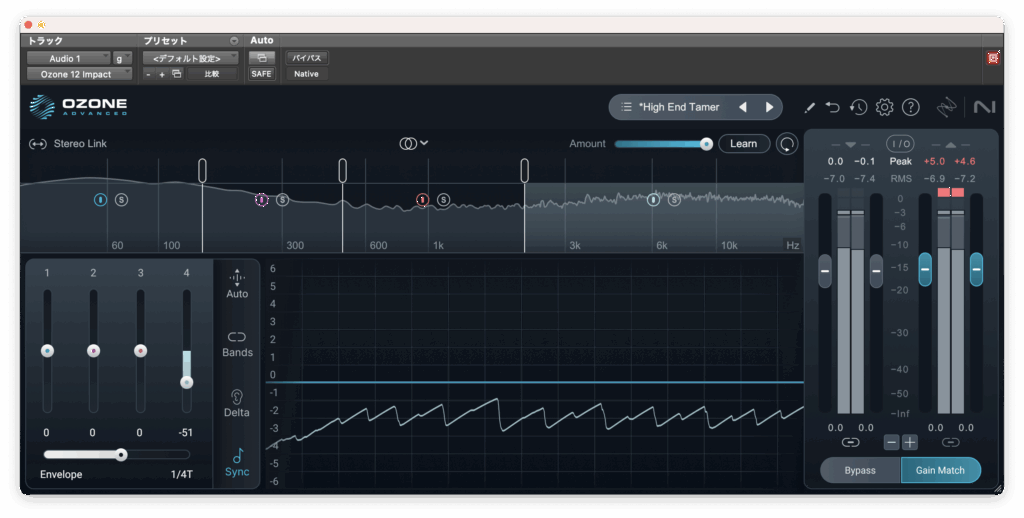

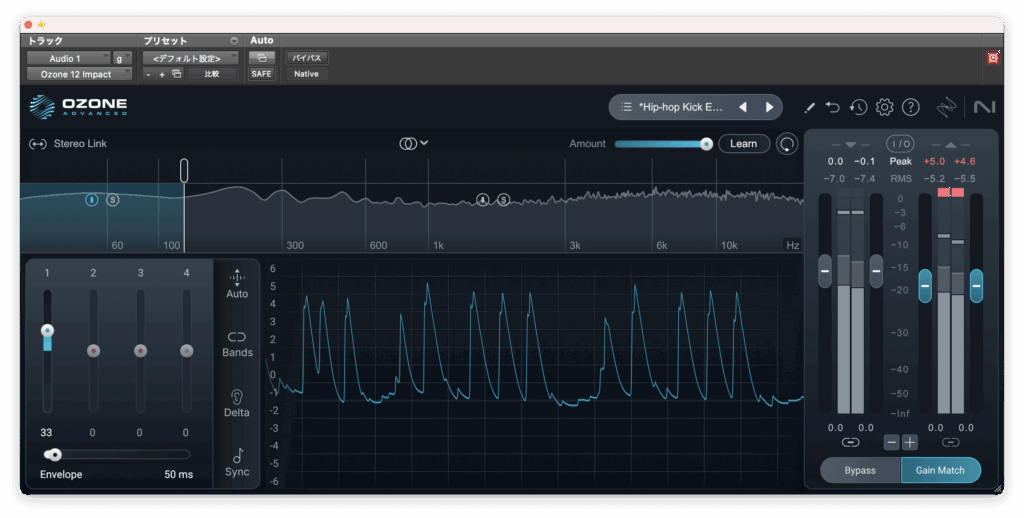

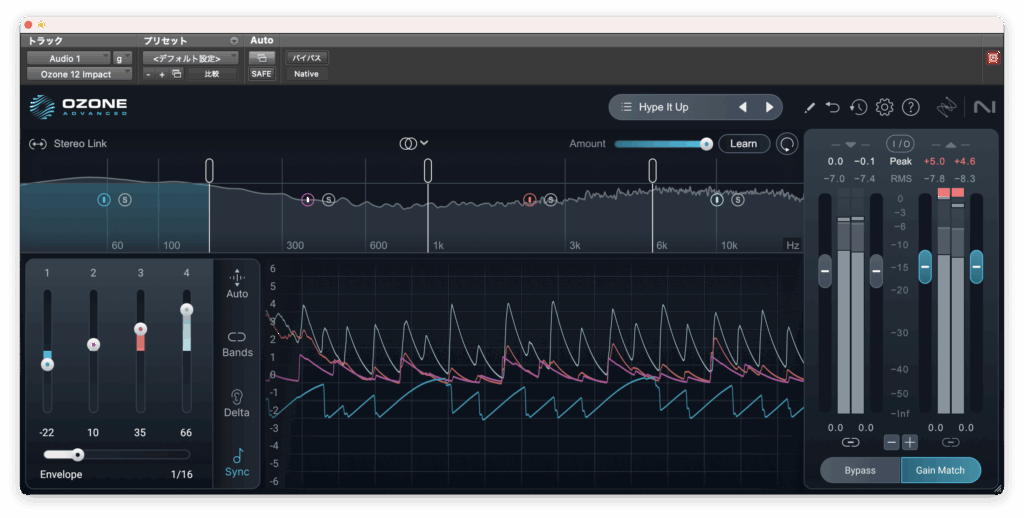

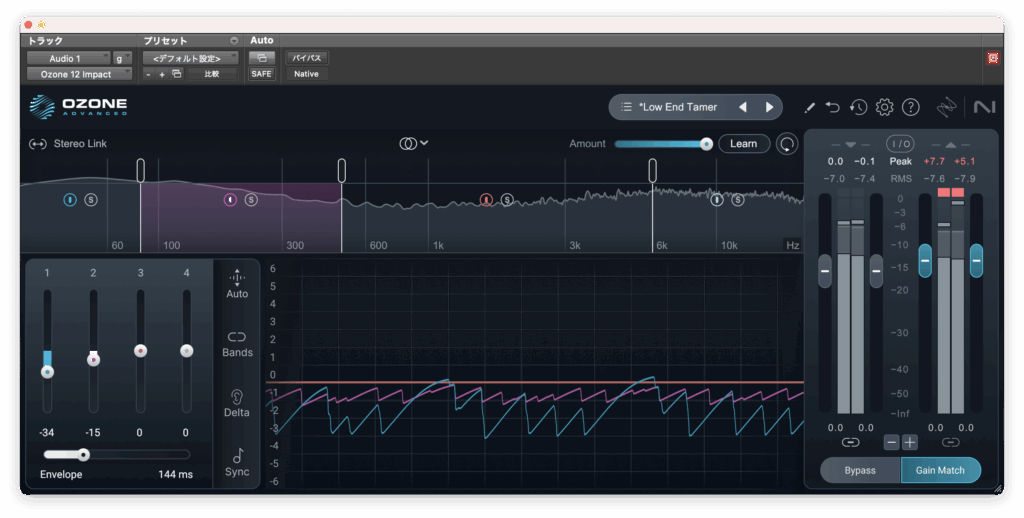

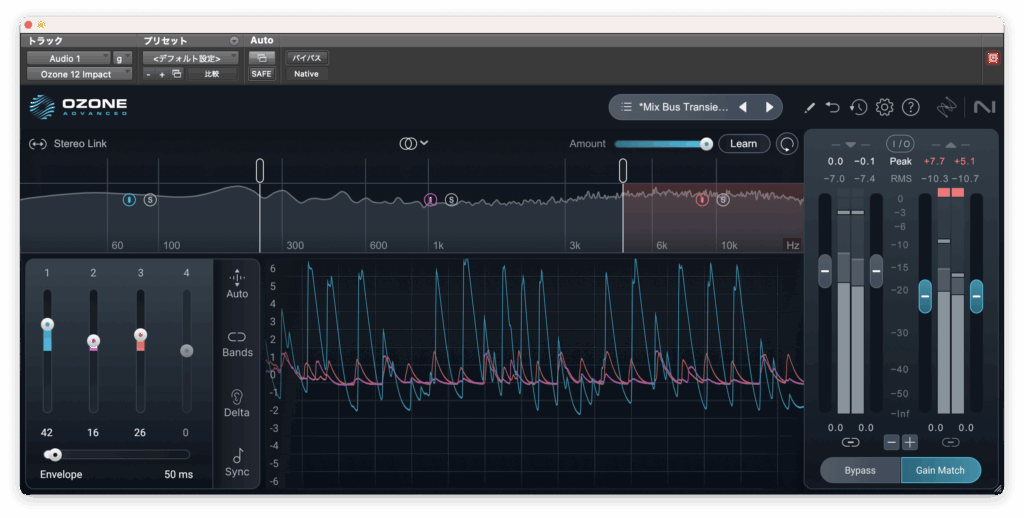

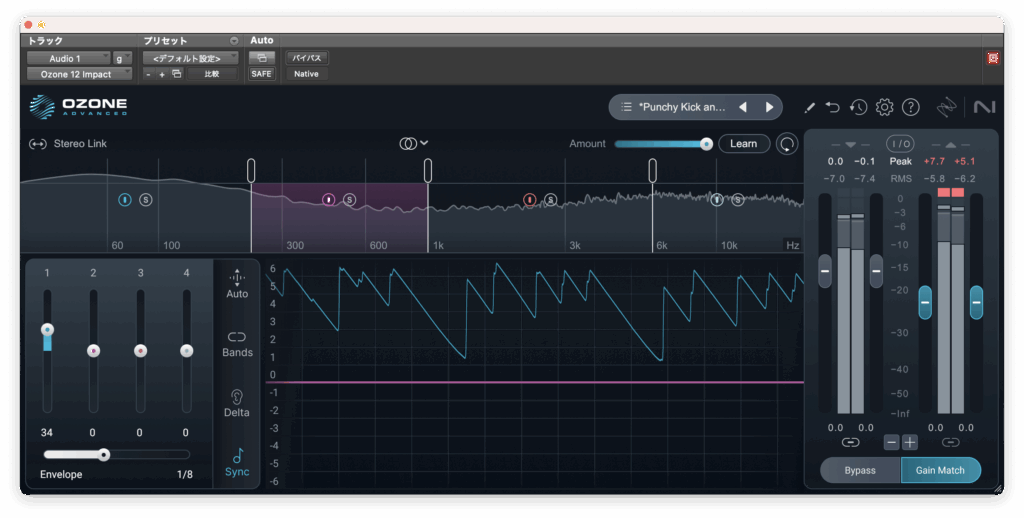

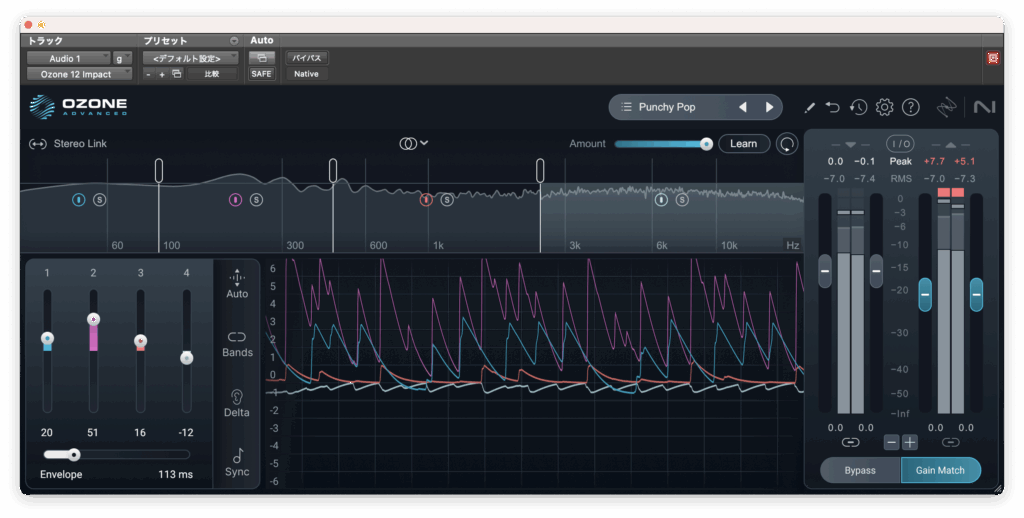

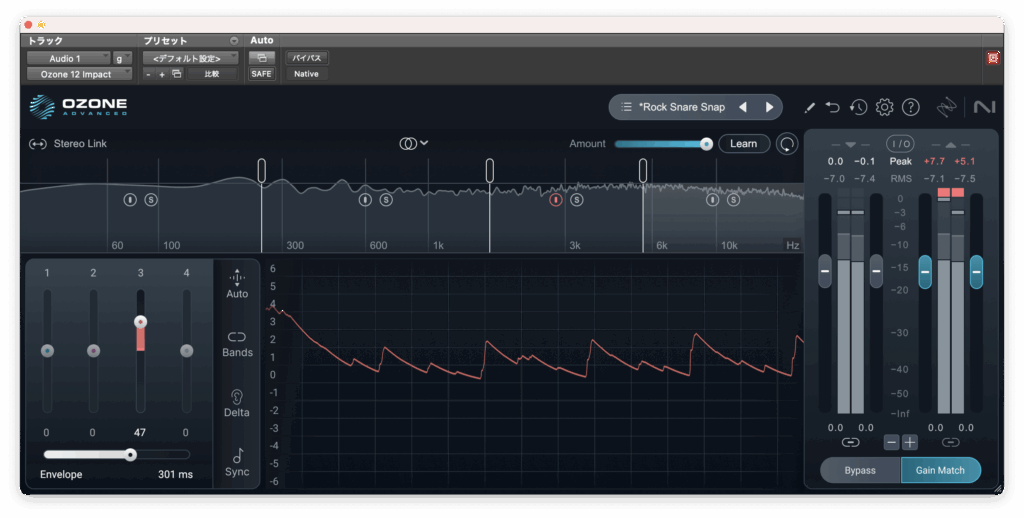

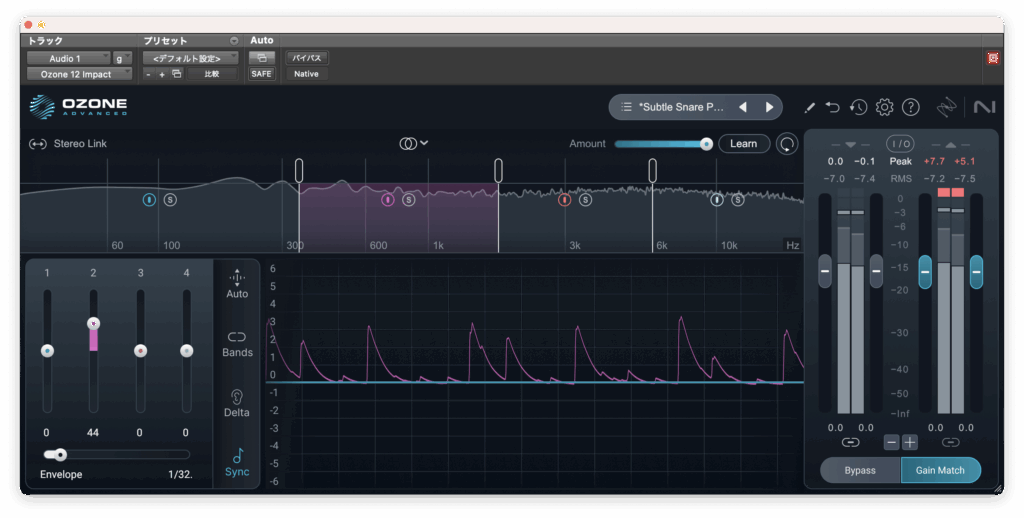

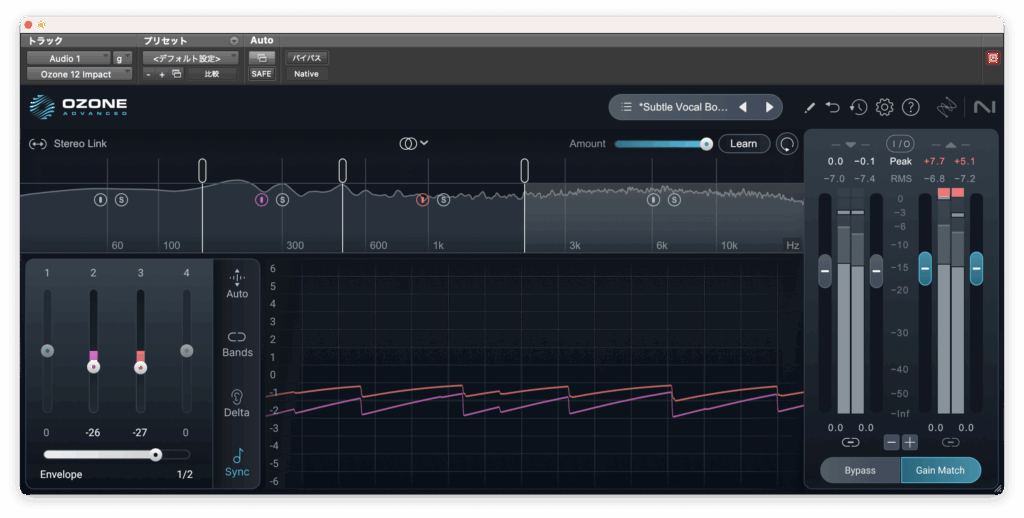

プリセット

ここからはプリセットを試していきます。

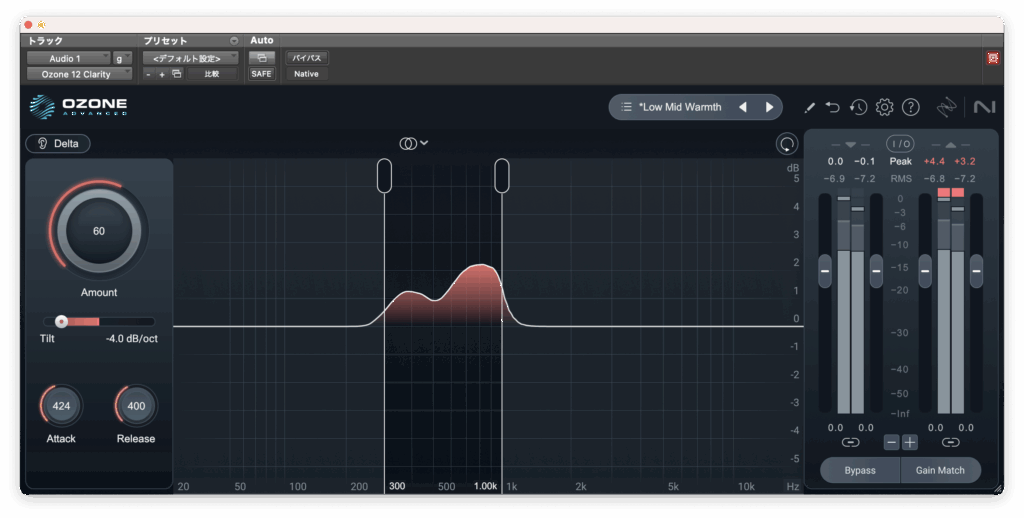

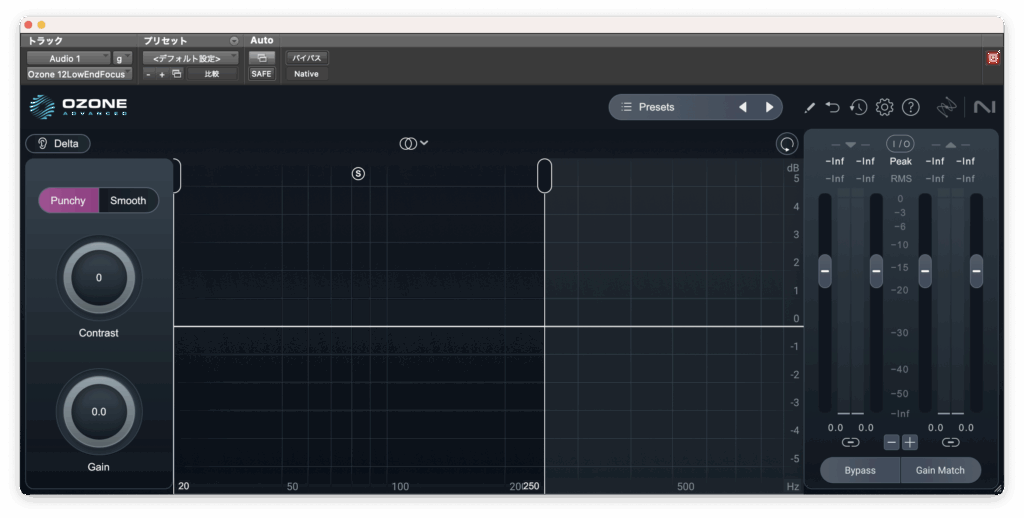

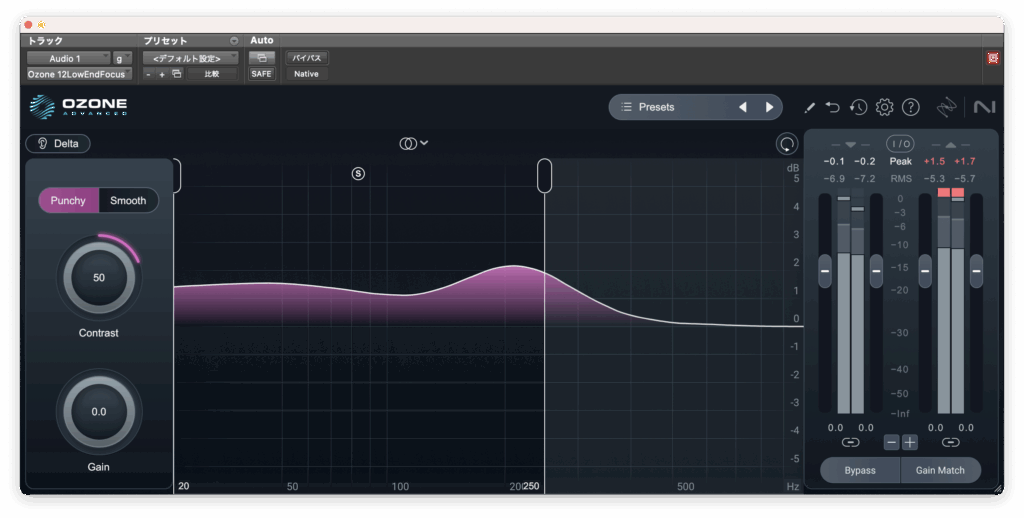

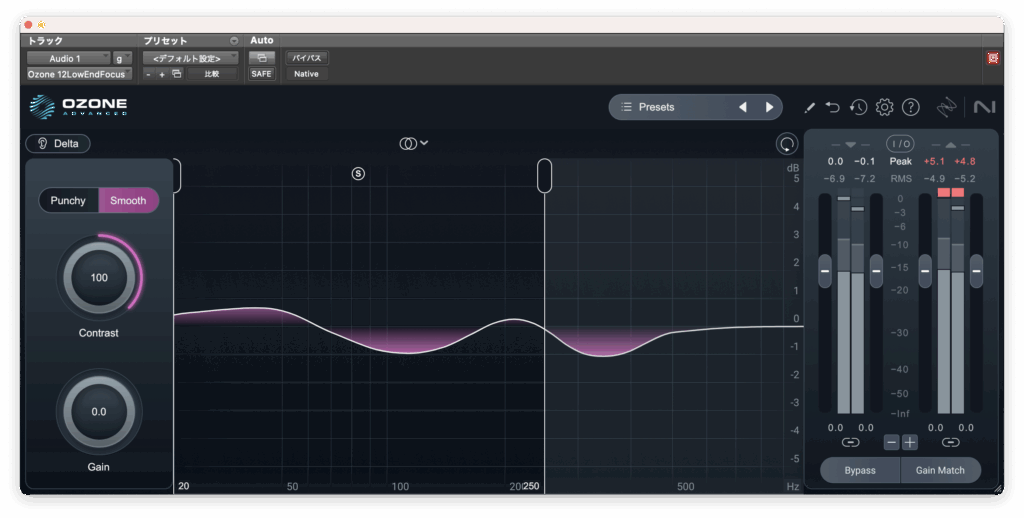

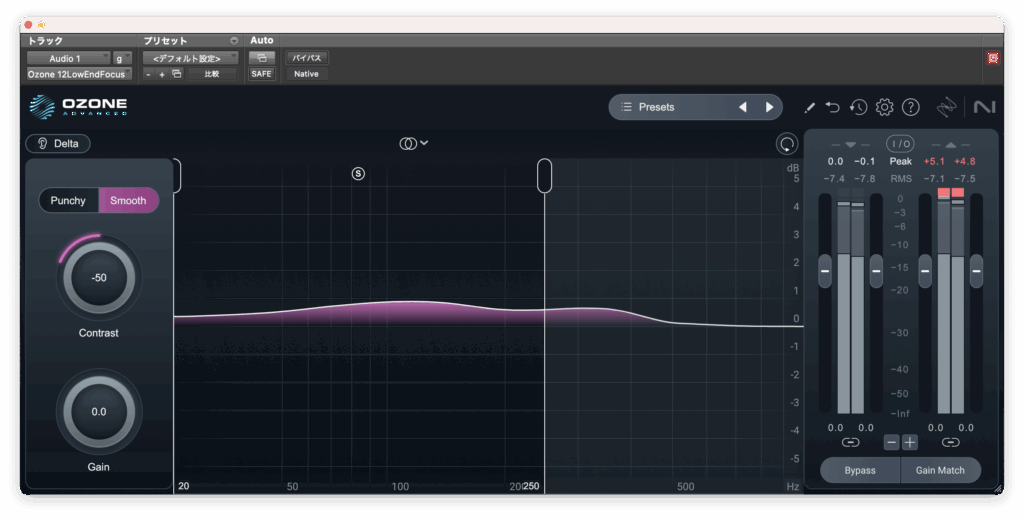

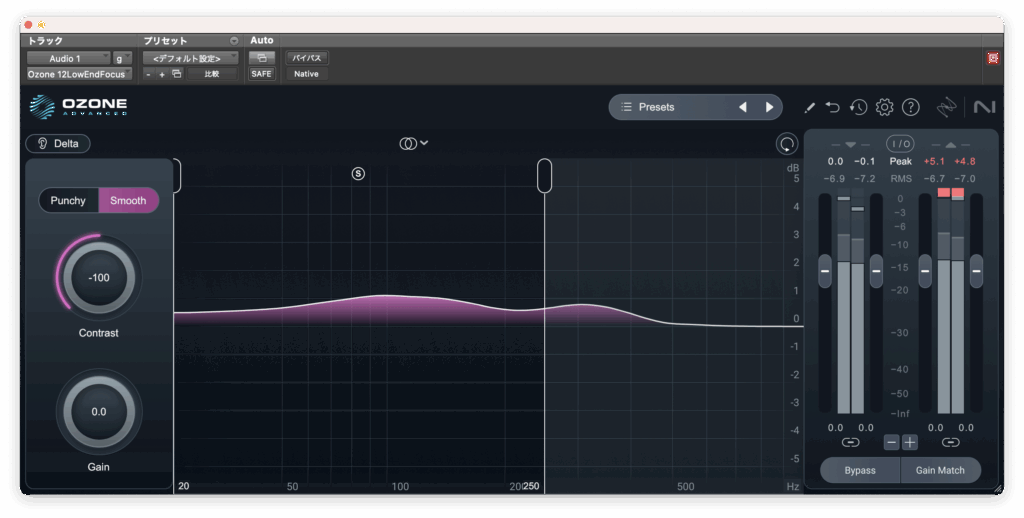

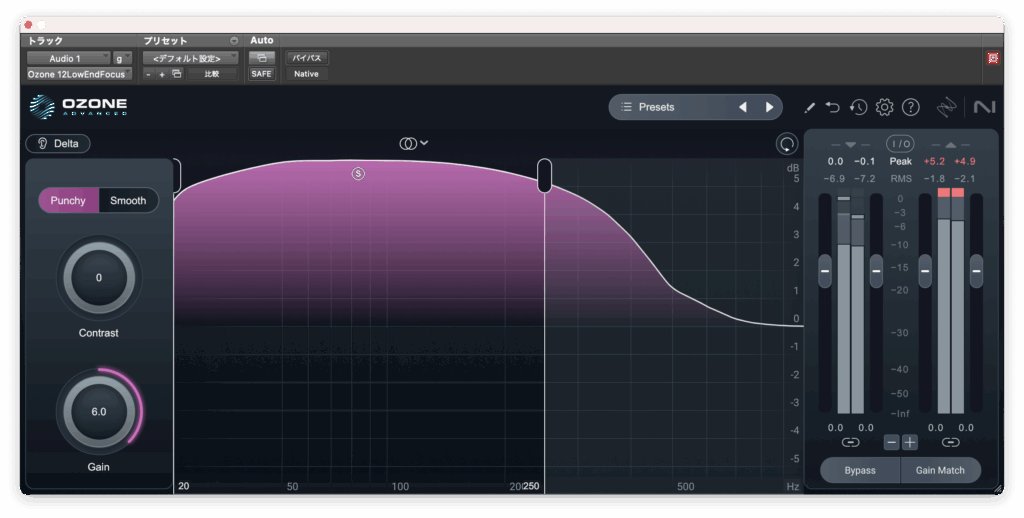

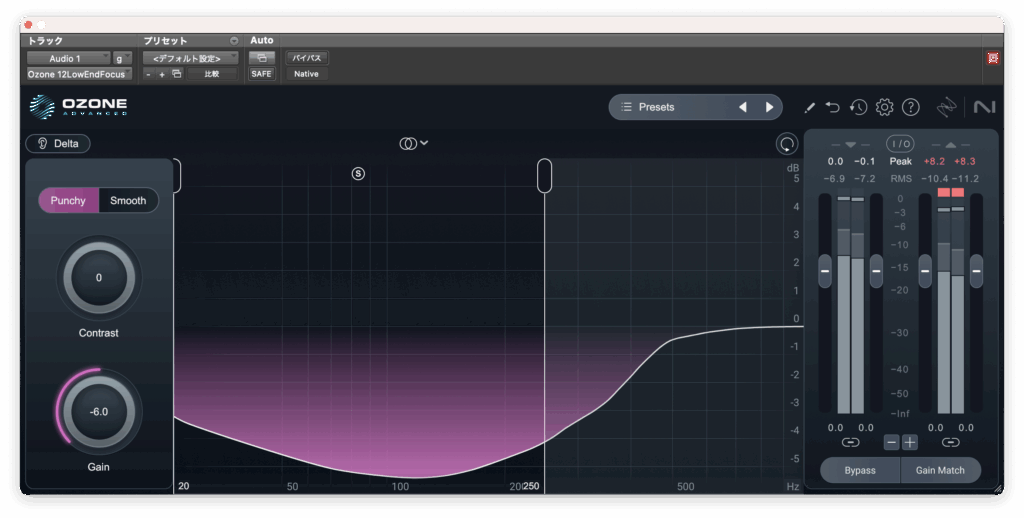

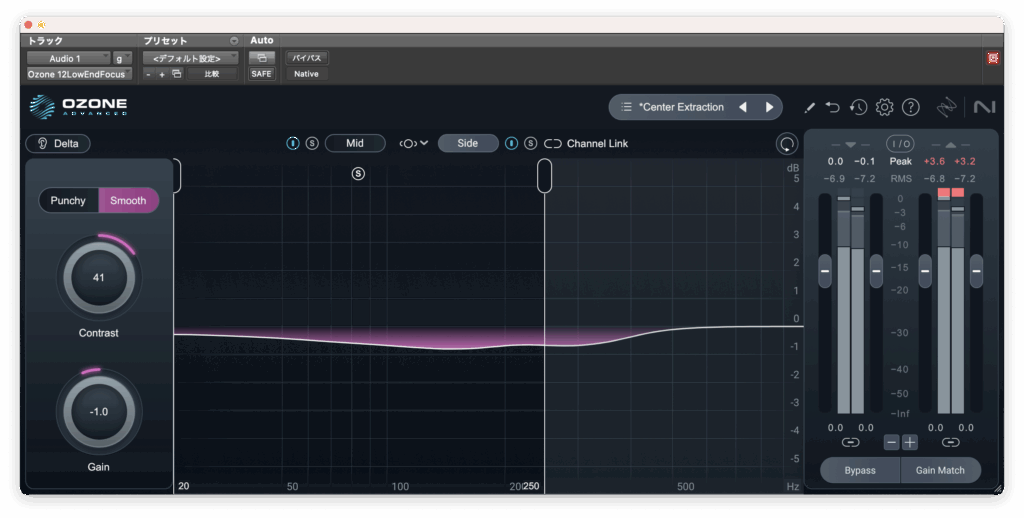

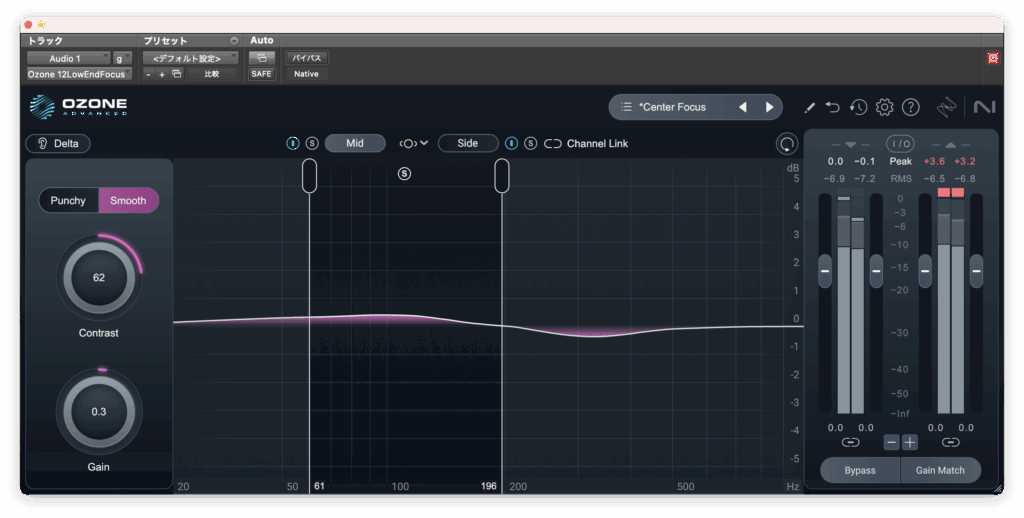

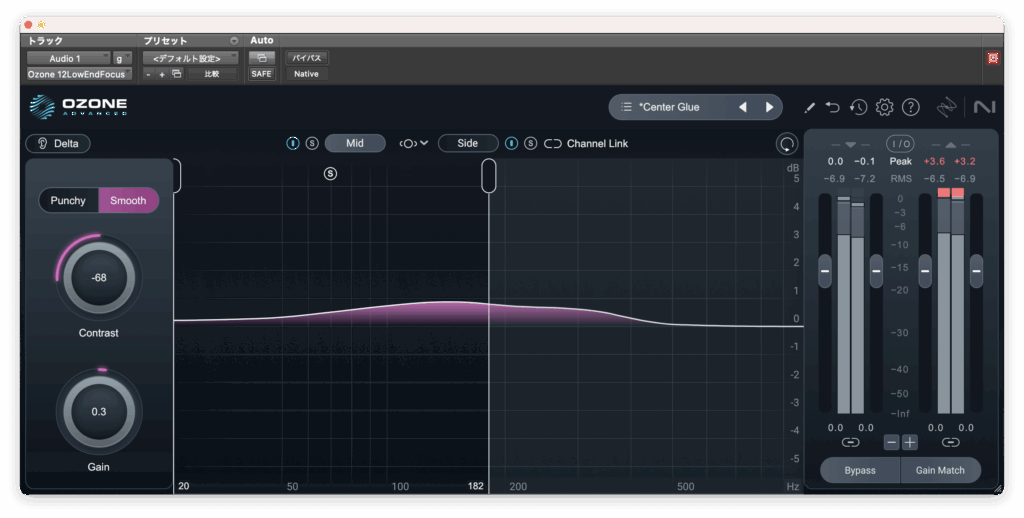

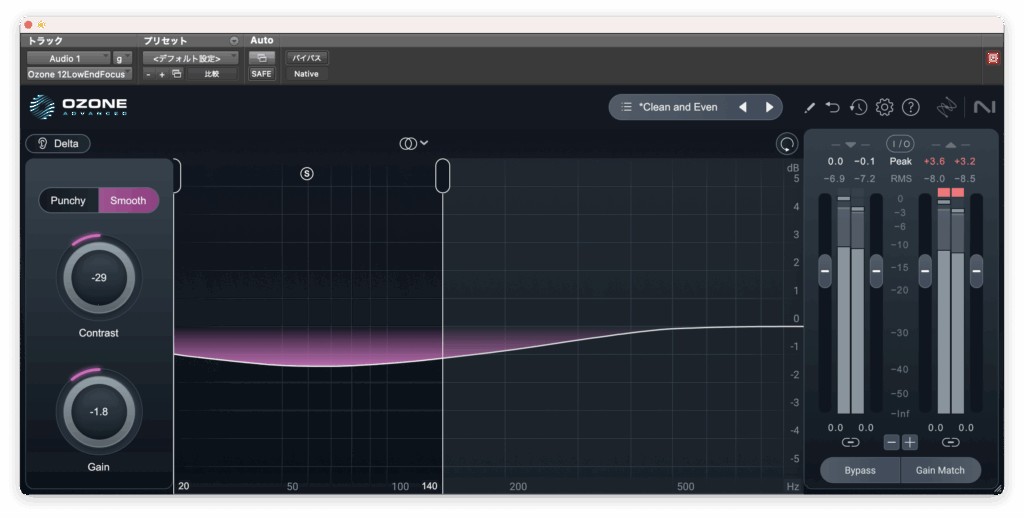

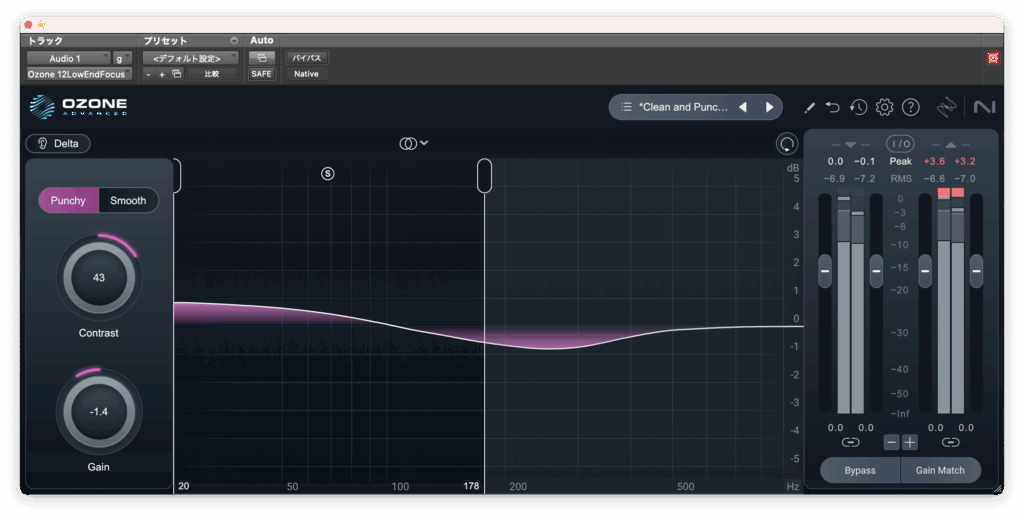

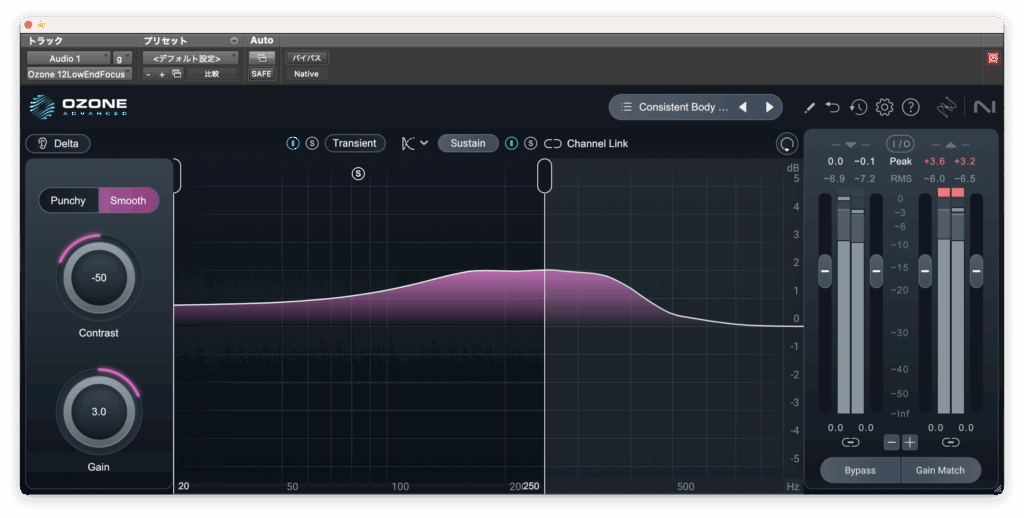

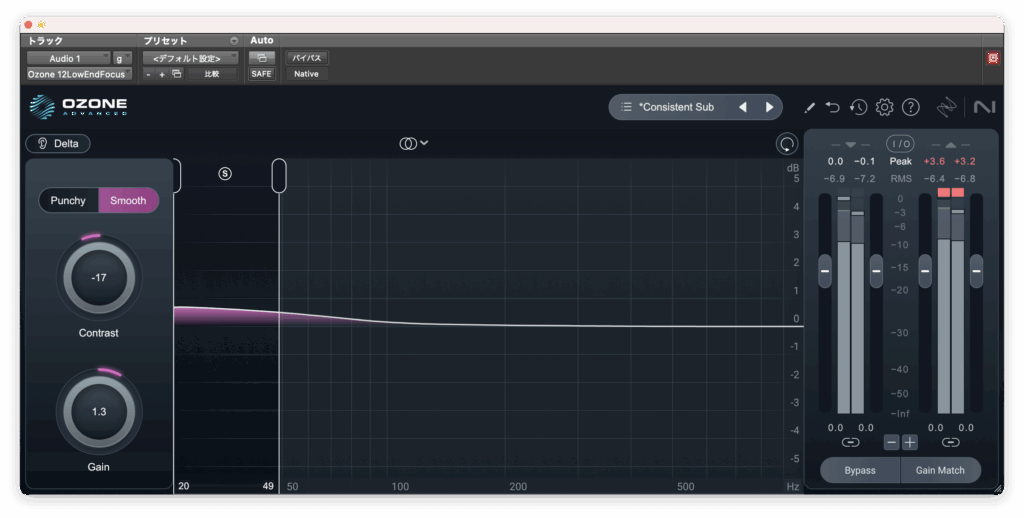

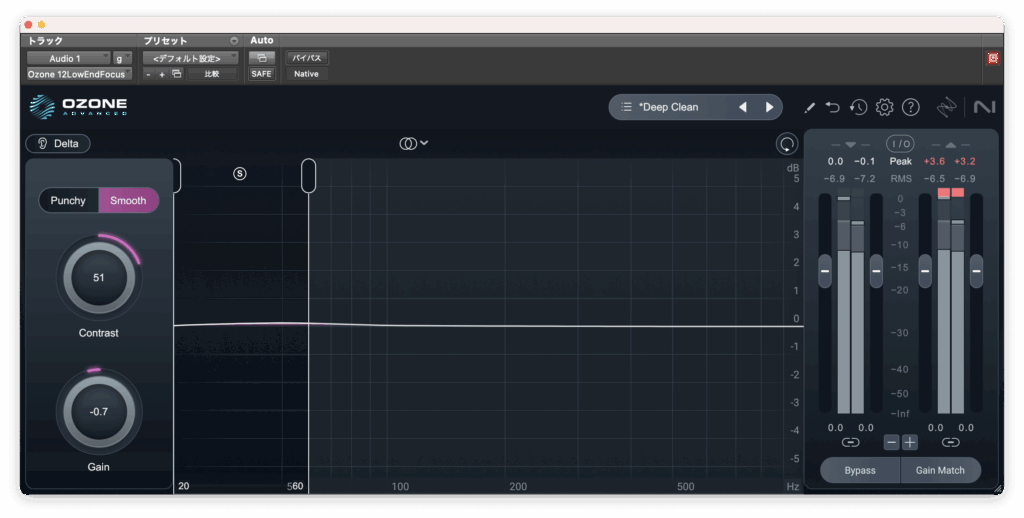

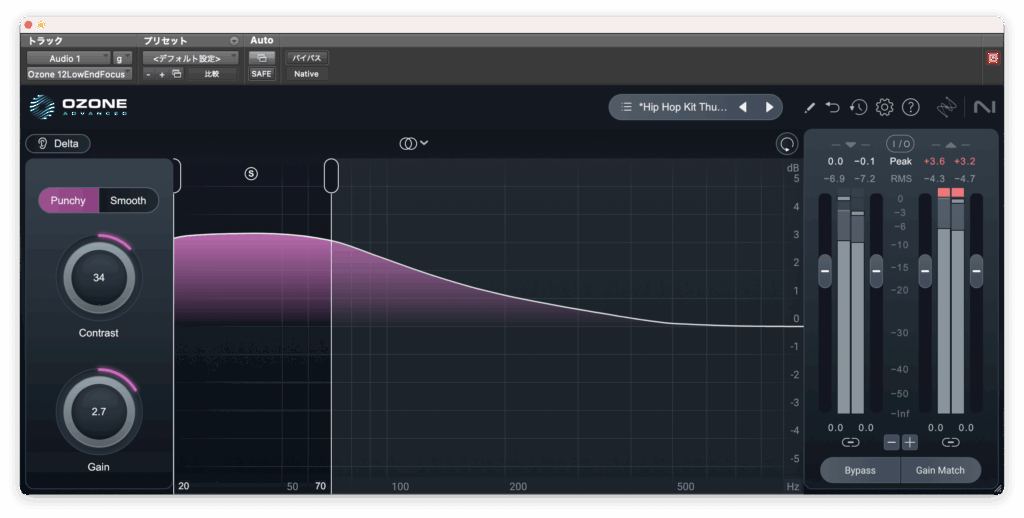

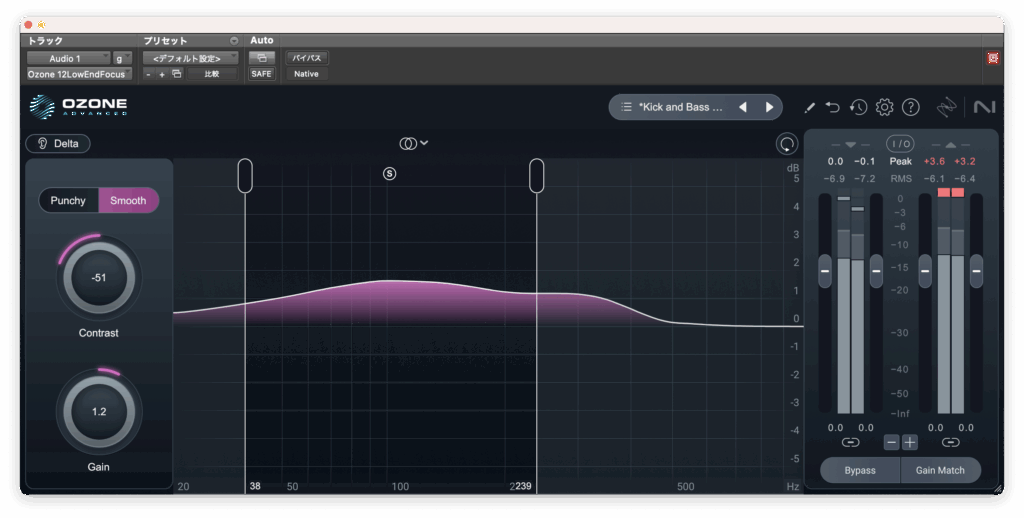

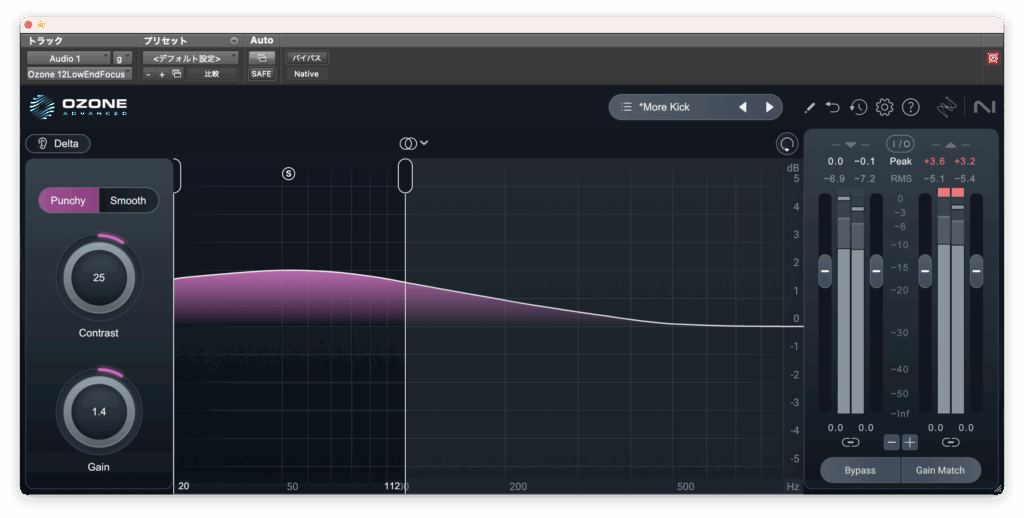

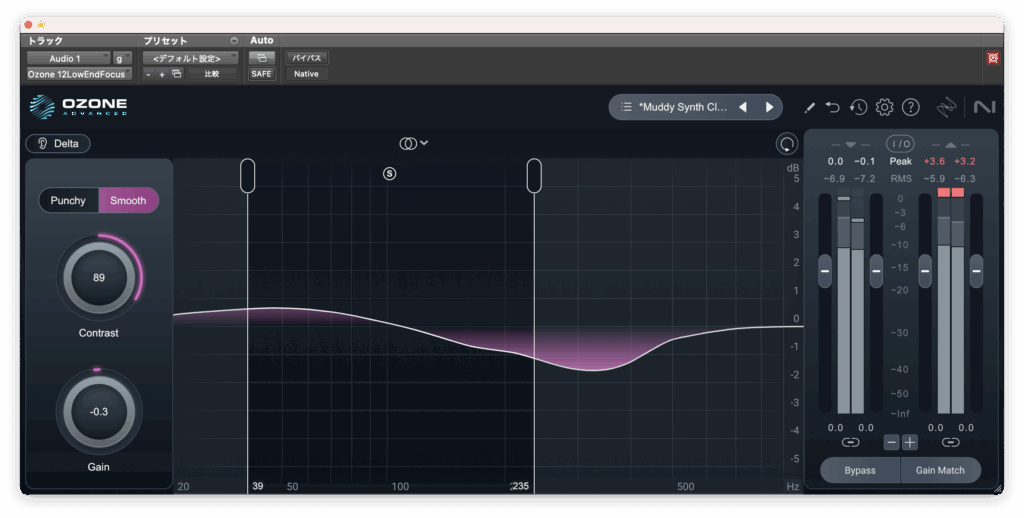

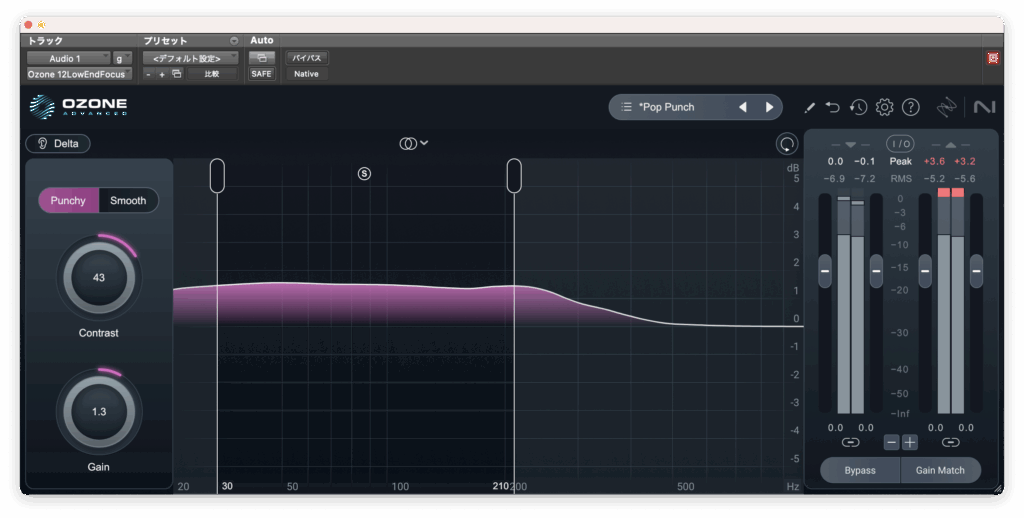

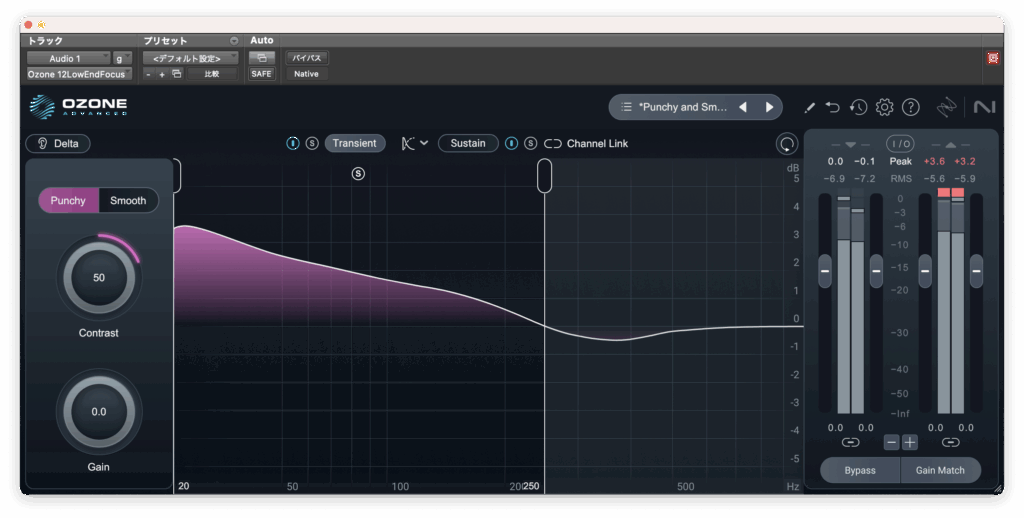

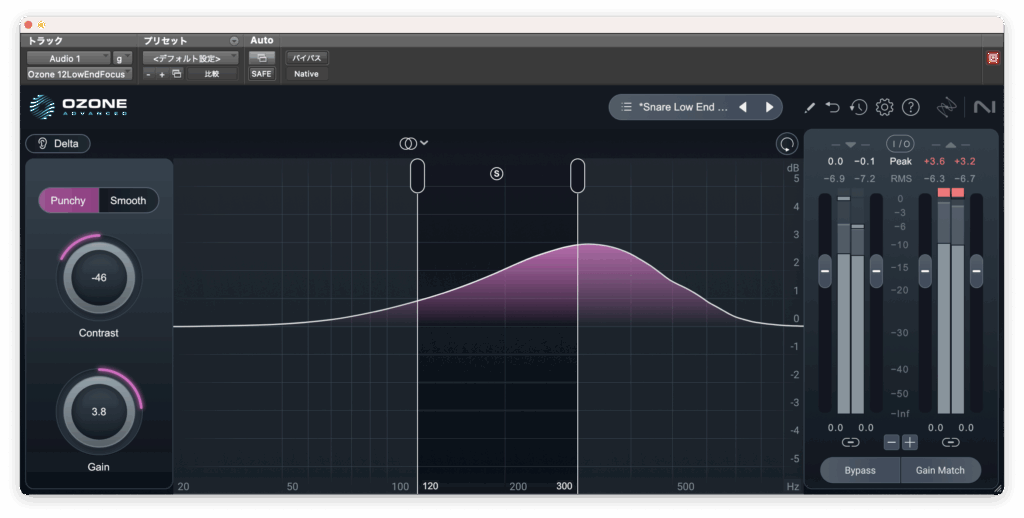

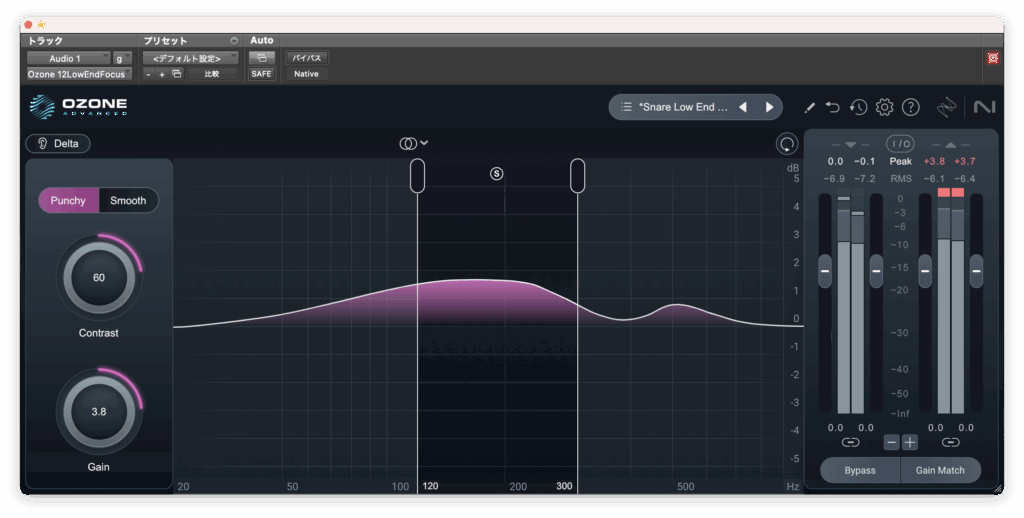

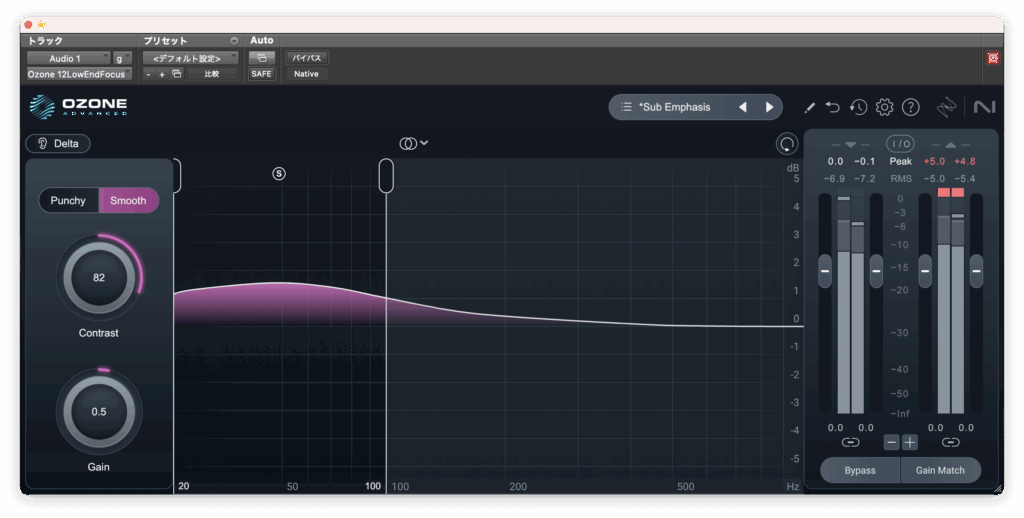

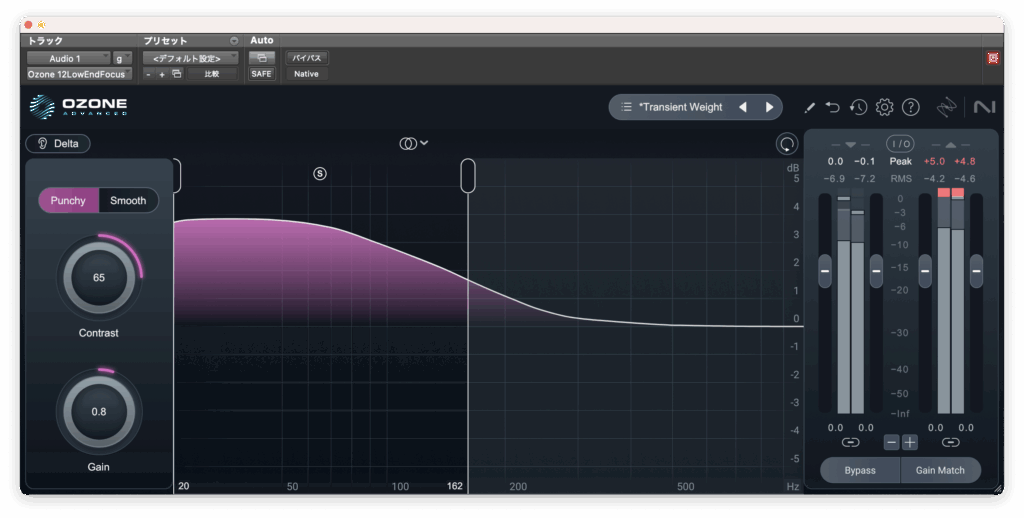

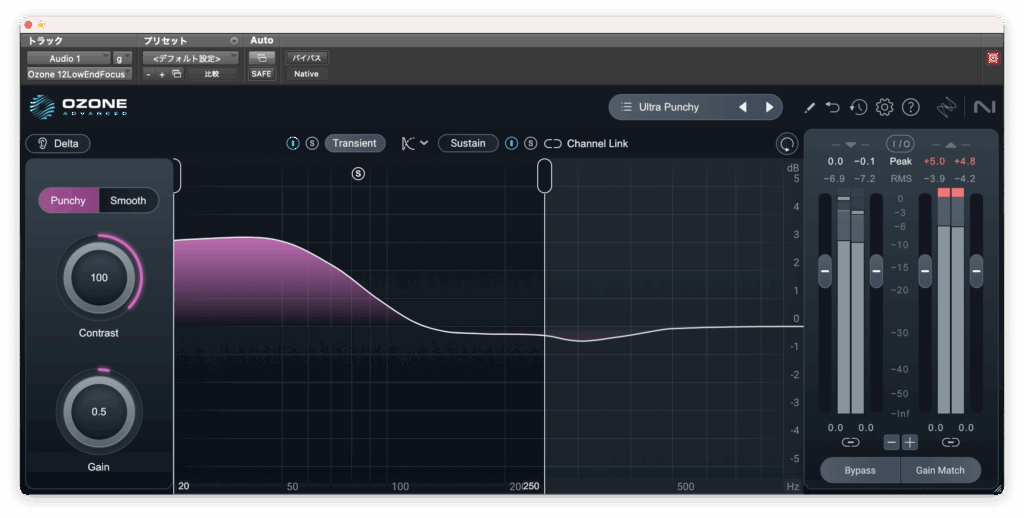

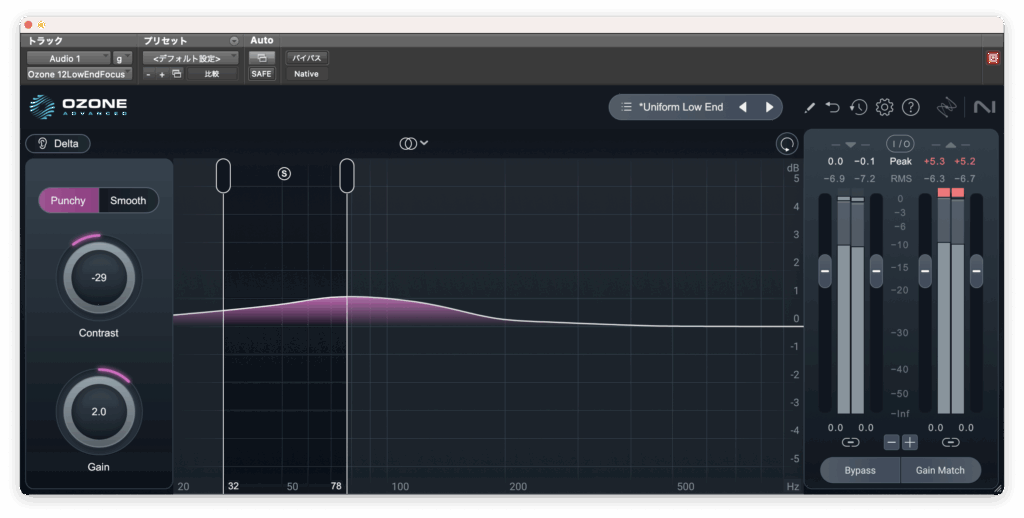

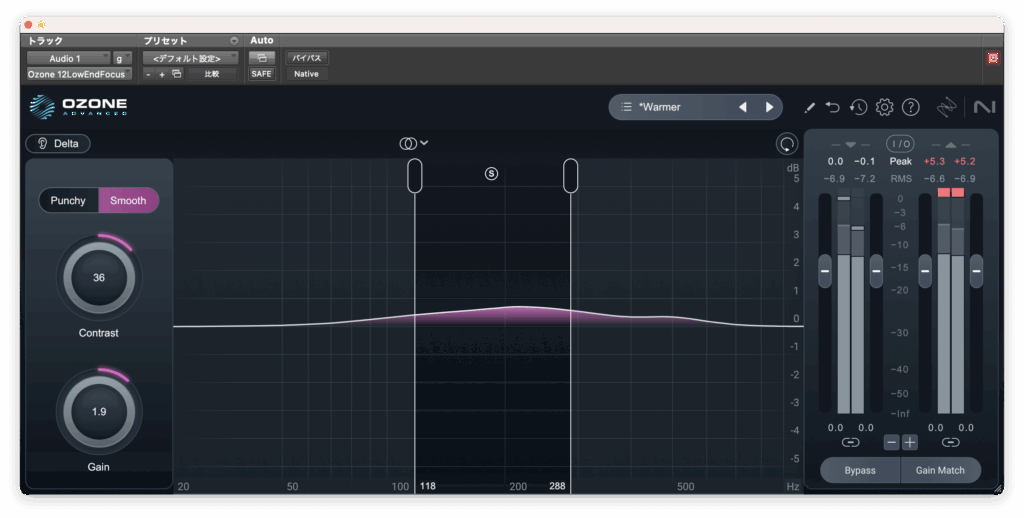

Low End Focus

EQやダイナミクス系のエフェクトではできない低域のインパクト増加やその他の問題を解決するためのモジュールだそうです。(ややよくわからないですね)

動作を見るとダイナミックイコライザーのような気がします。

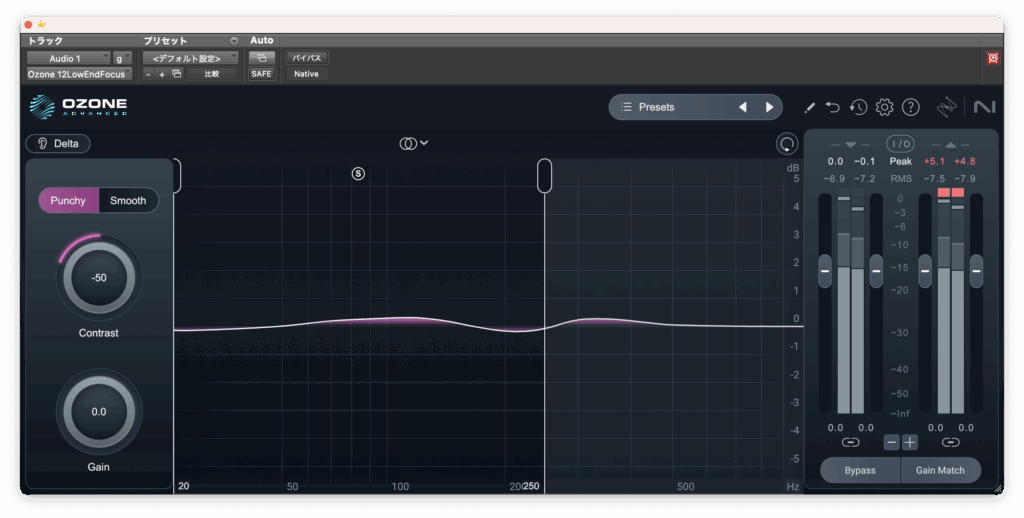

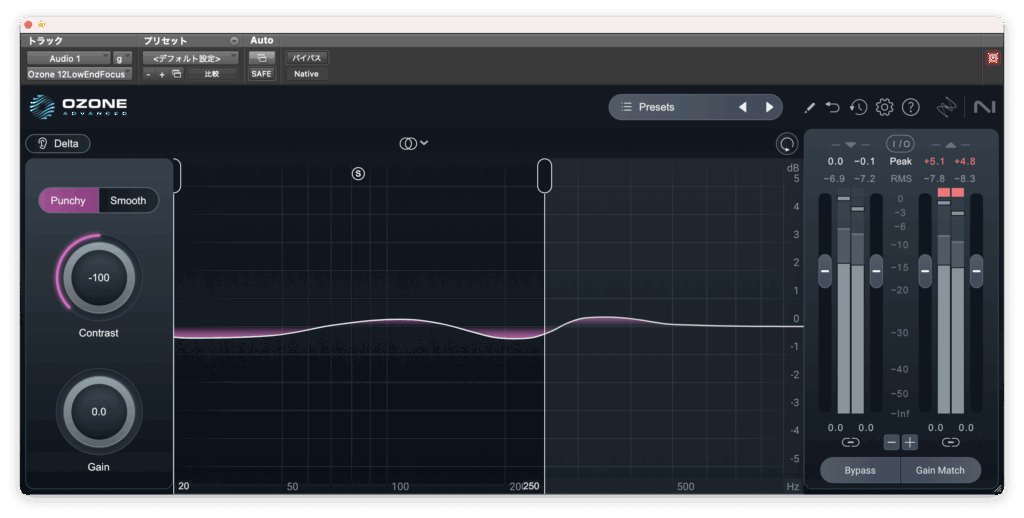

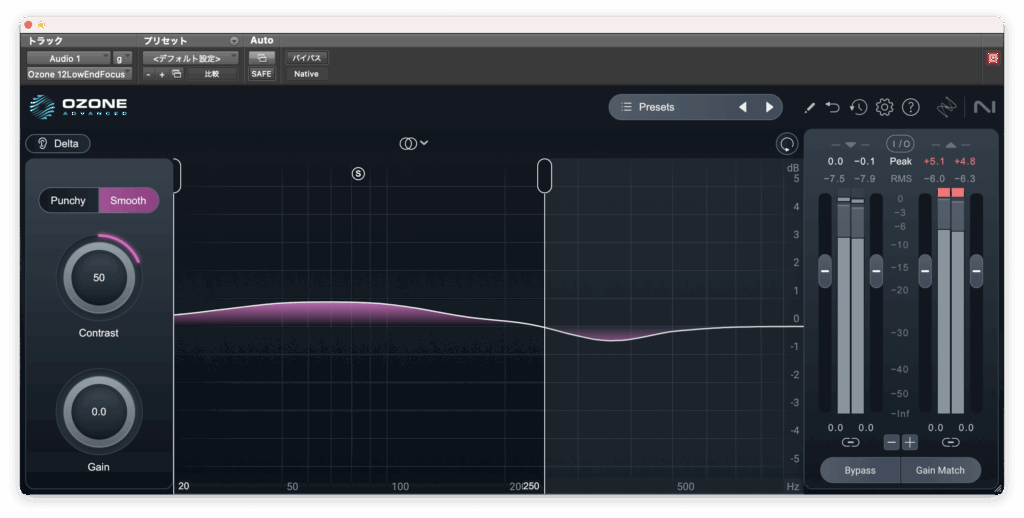

主に左中央にあるContrastつまみでエフェクトの強度を設定するようです。

Contrastを右に回すと低いレベルの音と高いレベルの音に差が生まれ、トランジェントが際立つようになるそうです。

左に回すと逆に低いレベルと高いレベルの音の差が小さくなり、音がぼやけるのだとか。

また、上にあるPunchy/Smoothでアルゴリズムを変更します。

Gainはそのままインプットゲインなのですがエフェクトがかかる帯域の範囲に適用されます。

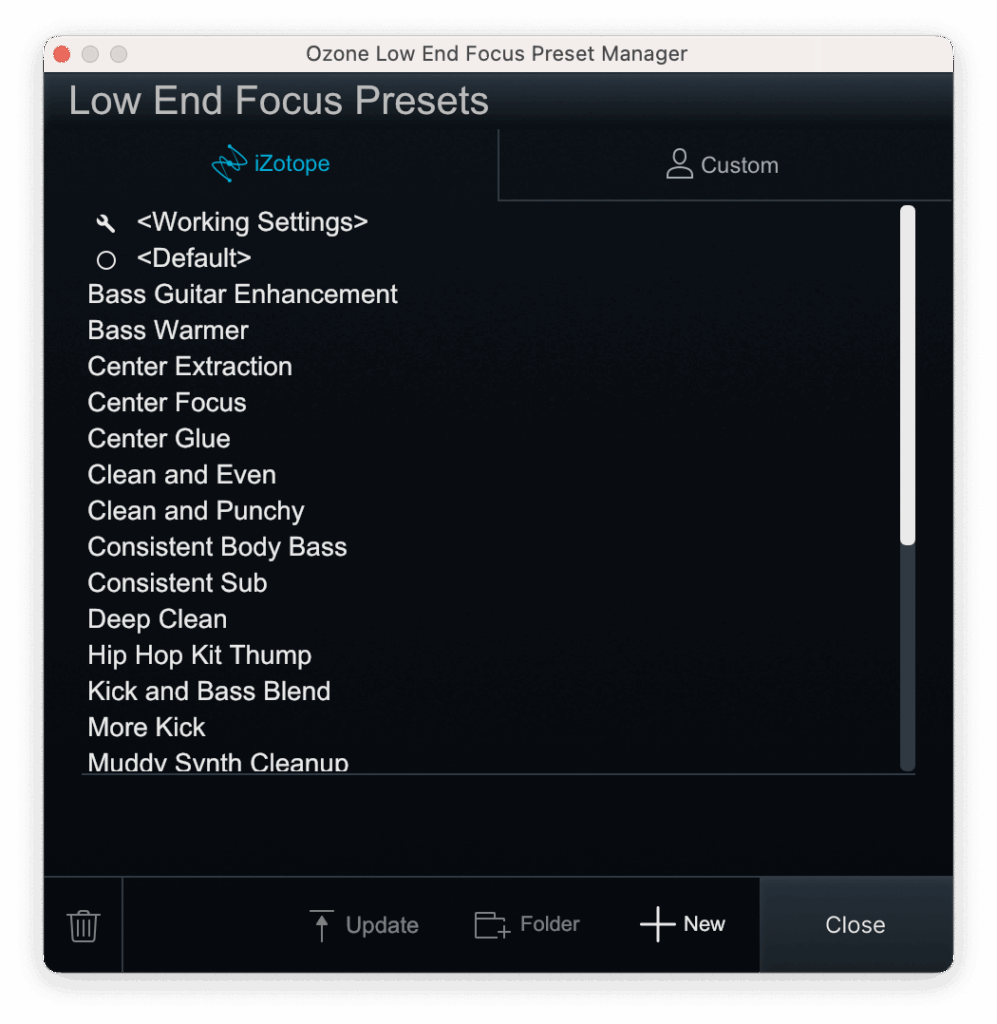

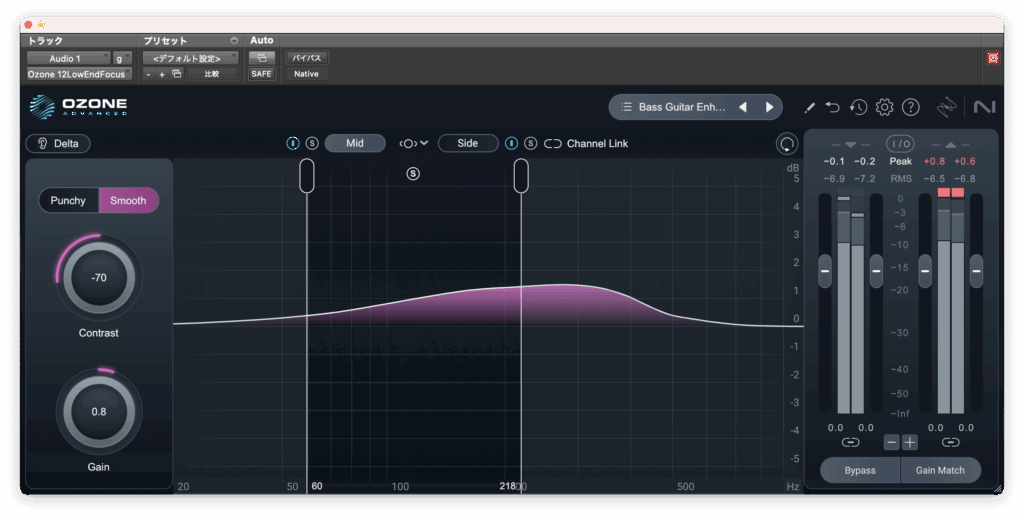

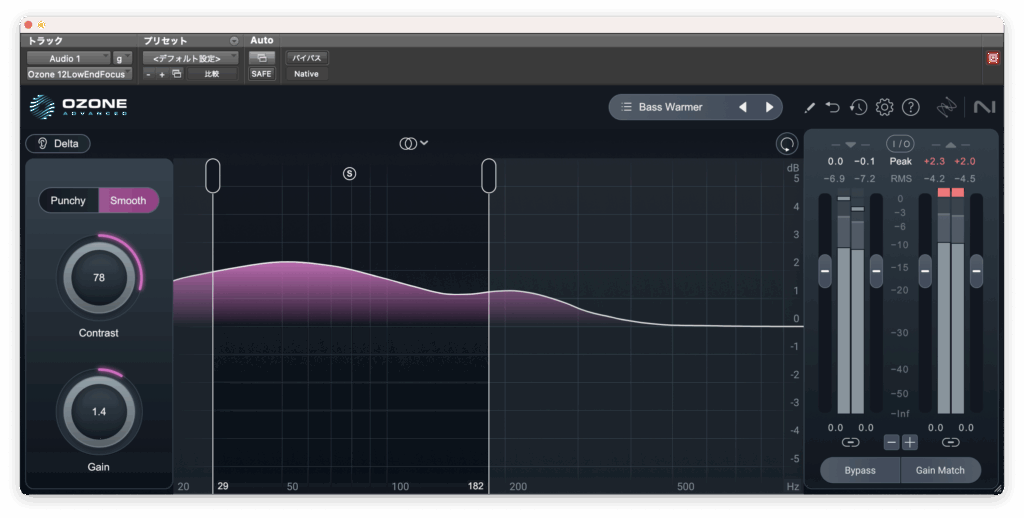

プリセット

ここからはプリセットを試していきます。

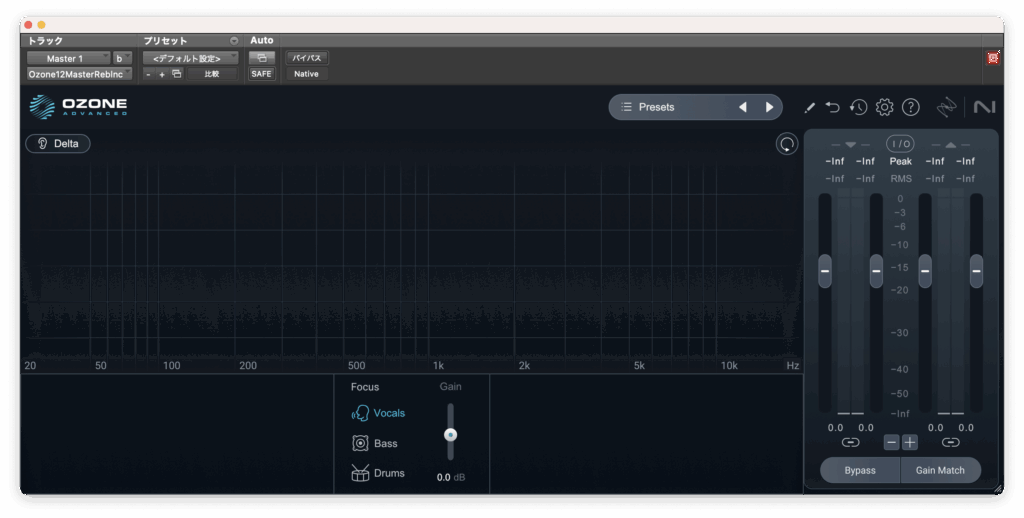

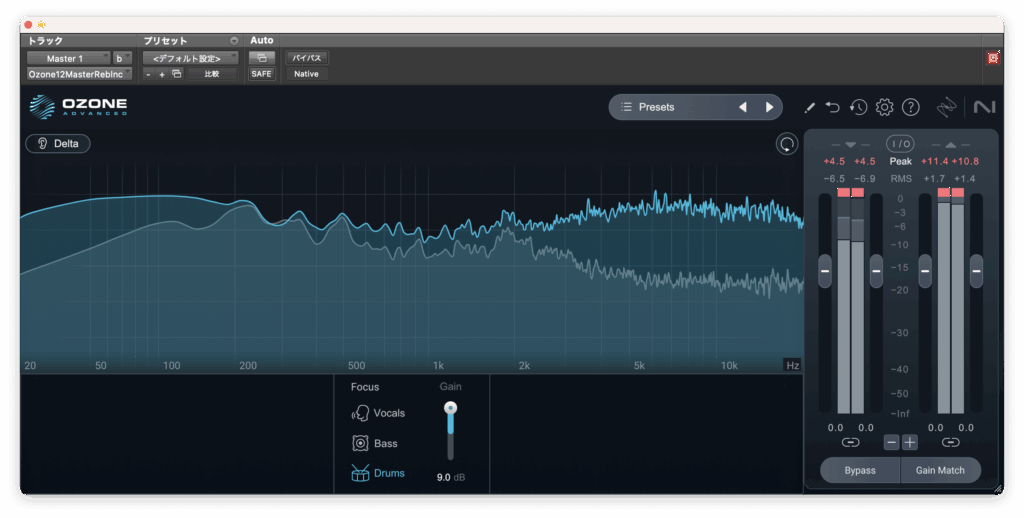

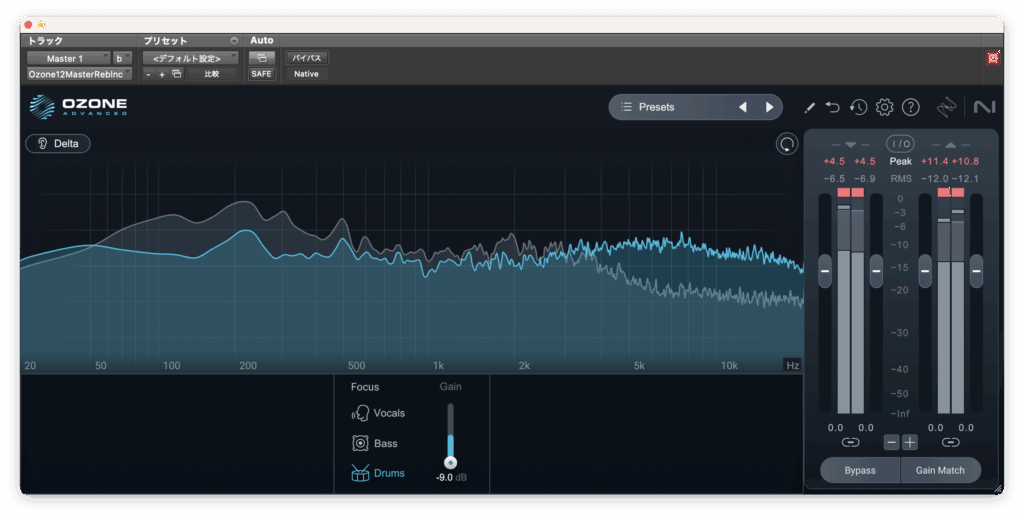

Master Rebalance

できることはシンプルでVocals、Bass、Drumsの音量を±9dBの範囲で上下させるというものです。

RXにも似たようなのがあるのでそちらと仕組みは同じかもしれませんね。

今回いつものドラムに即席でベースを入れてみました。(あくまで即席なので雑です)

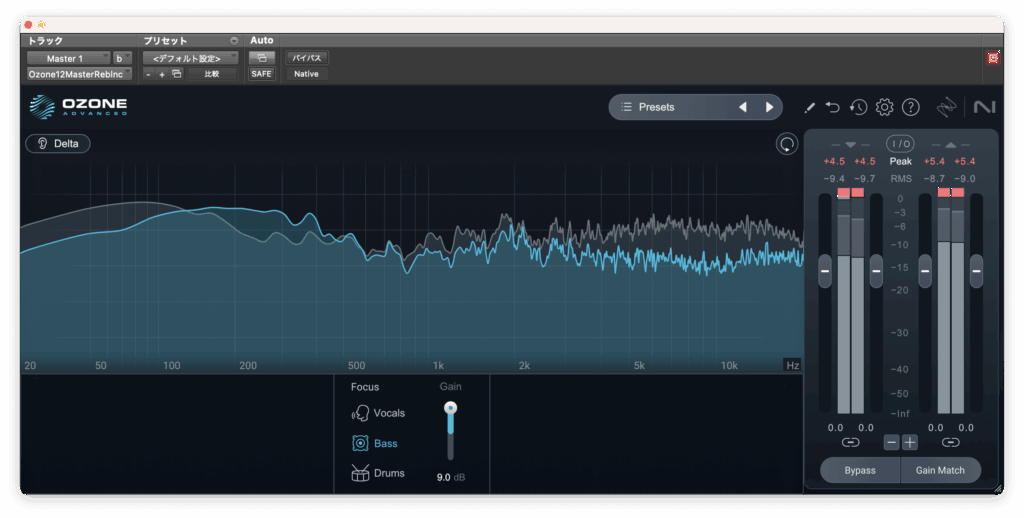

ベースの音量を上下してみます。

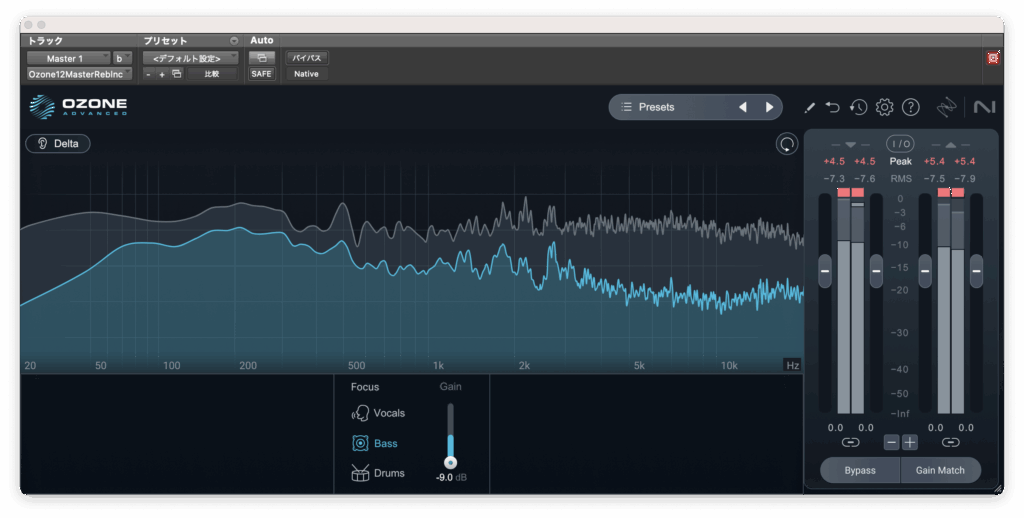

次にドラムです。

音の頭は安定しませんが凡そ検出できているかと思います。

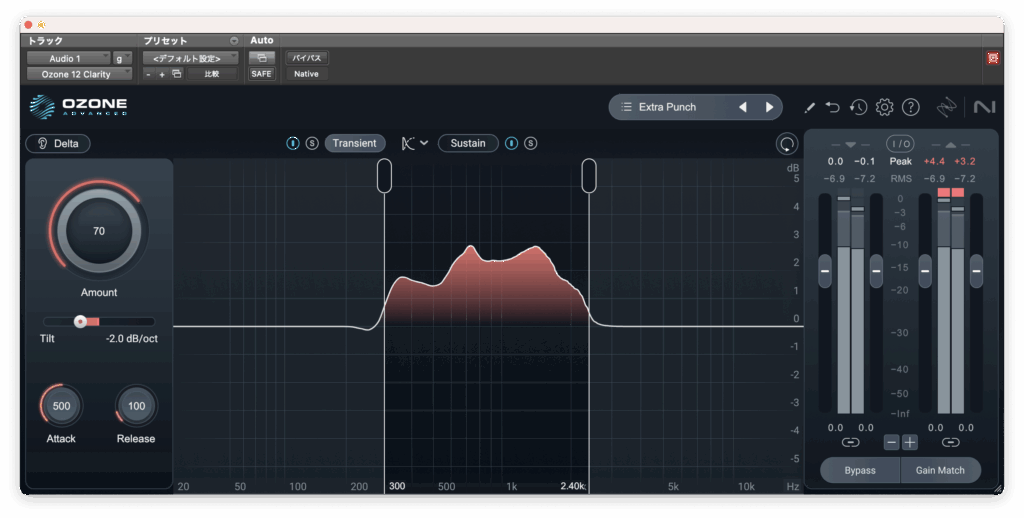

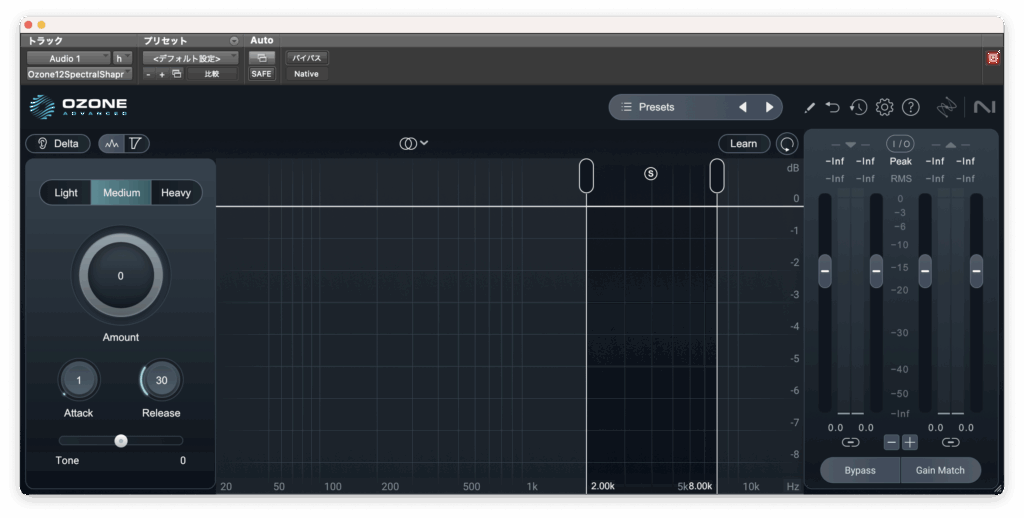

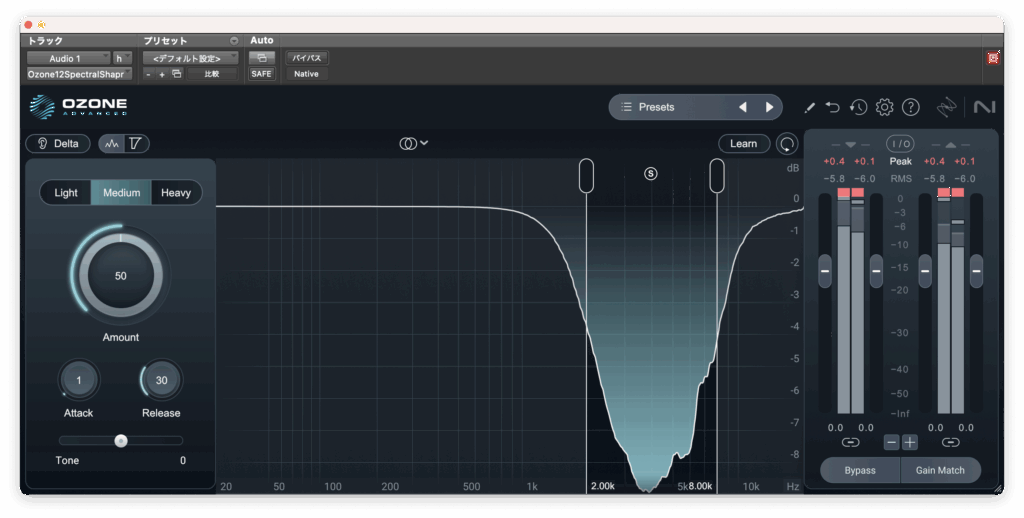

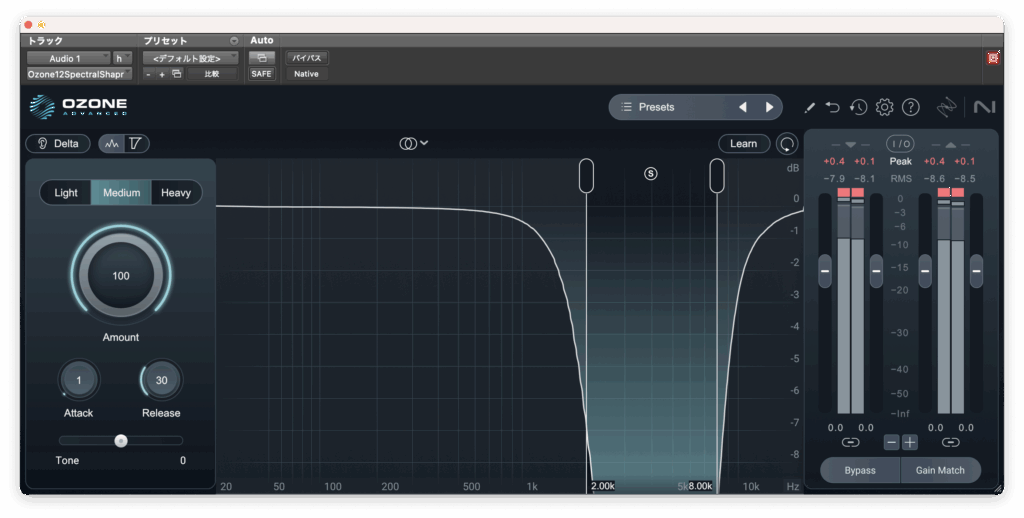

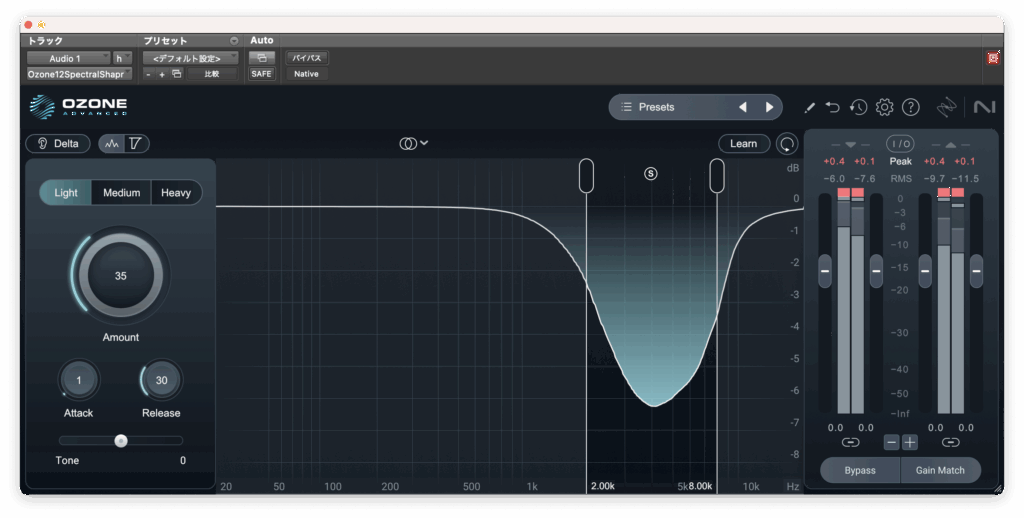

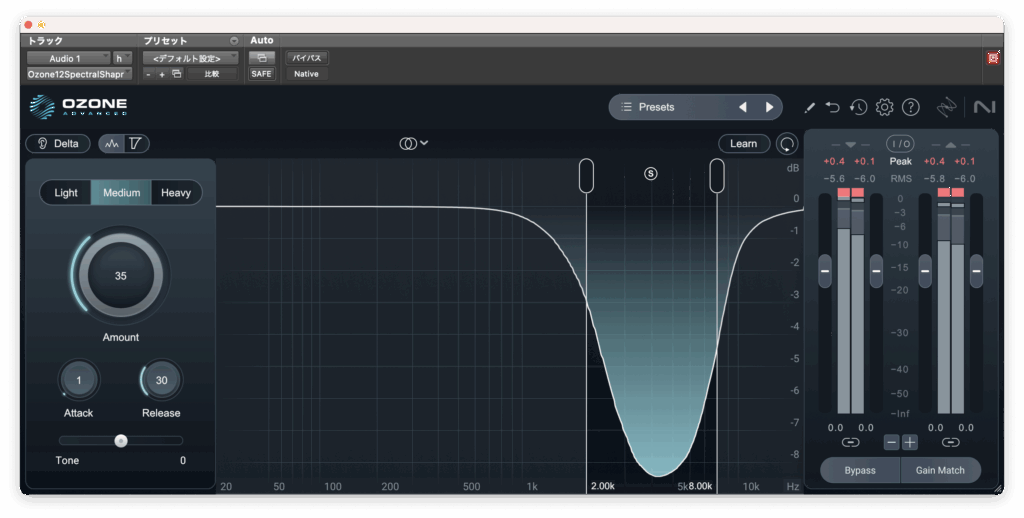

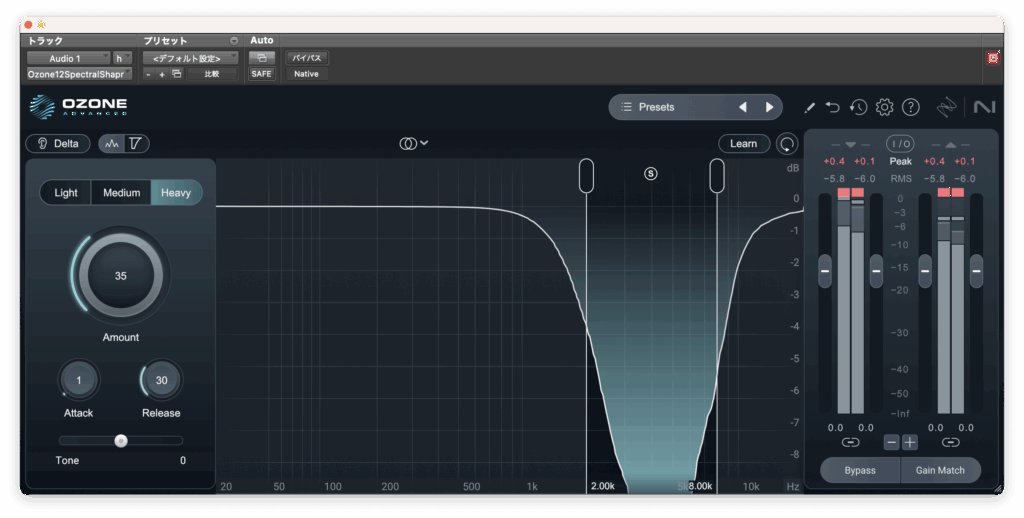

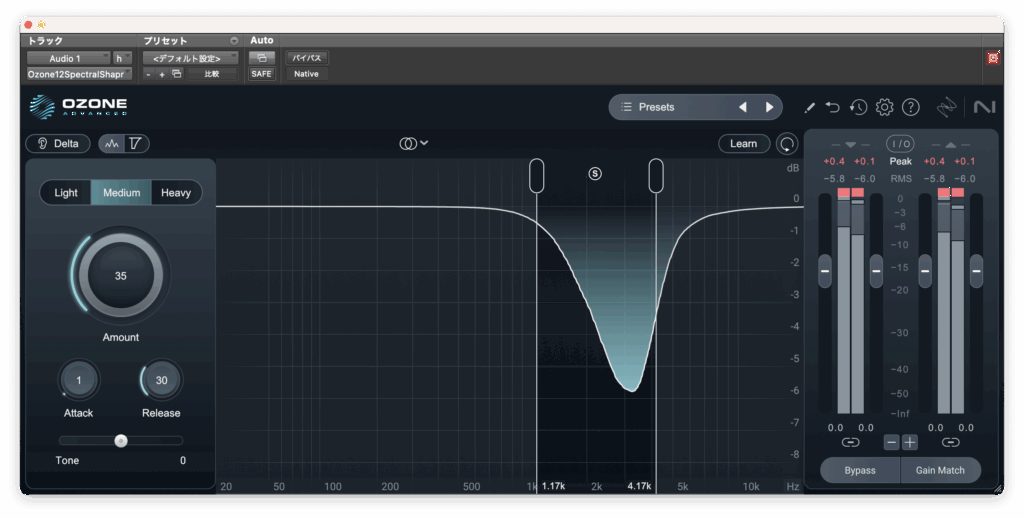

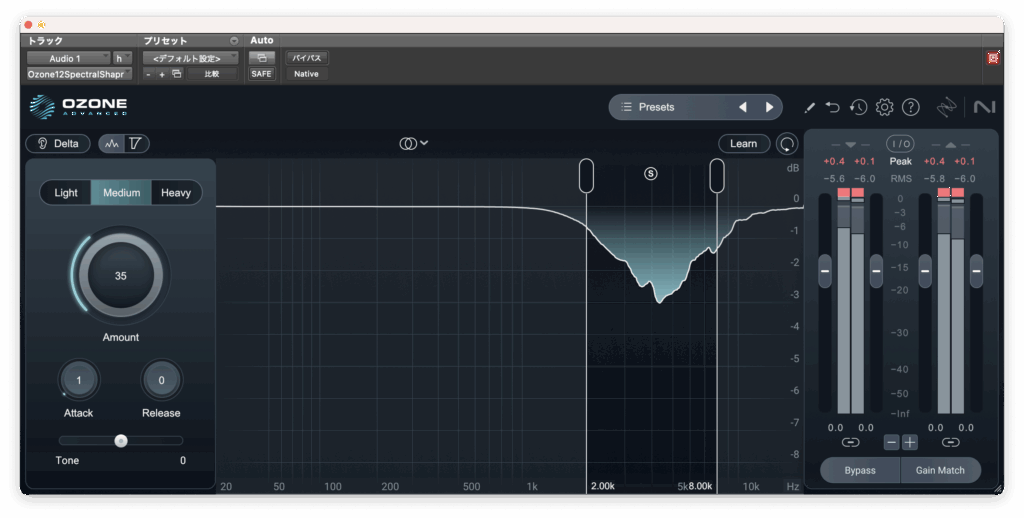

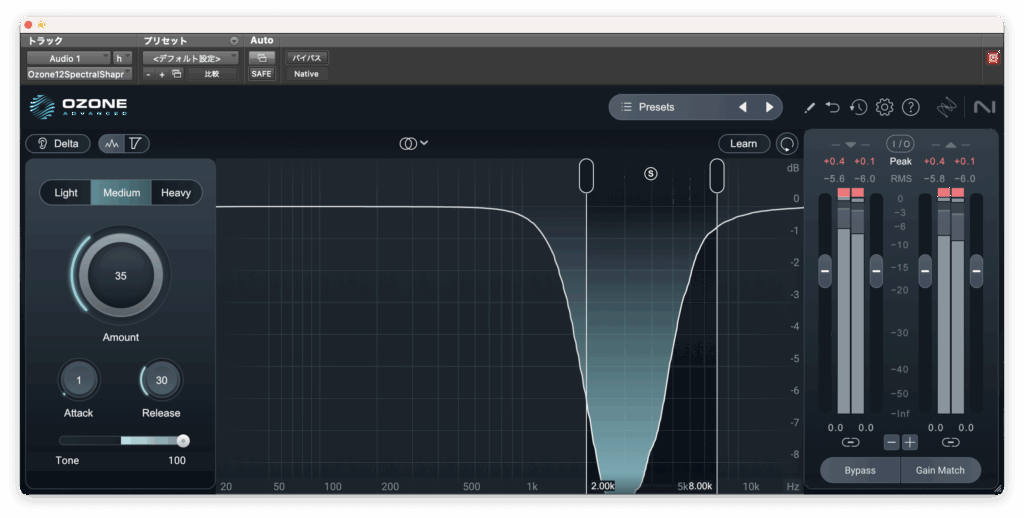

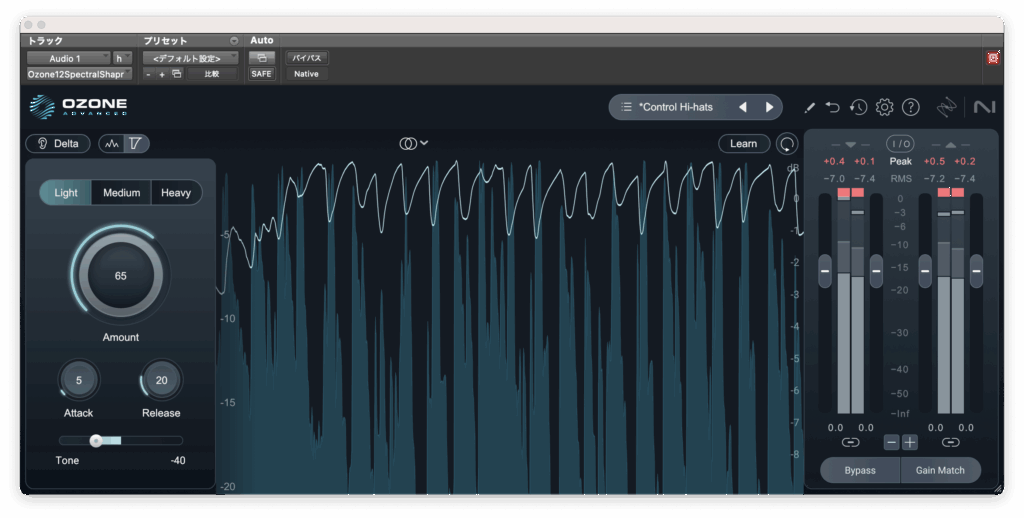

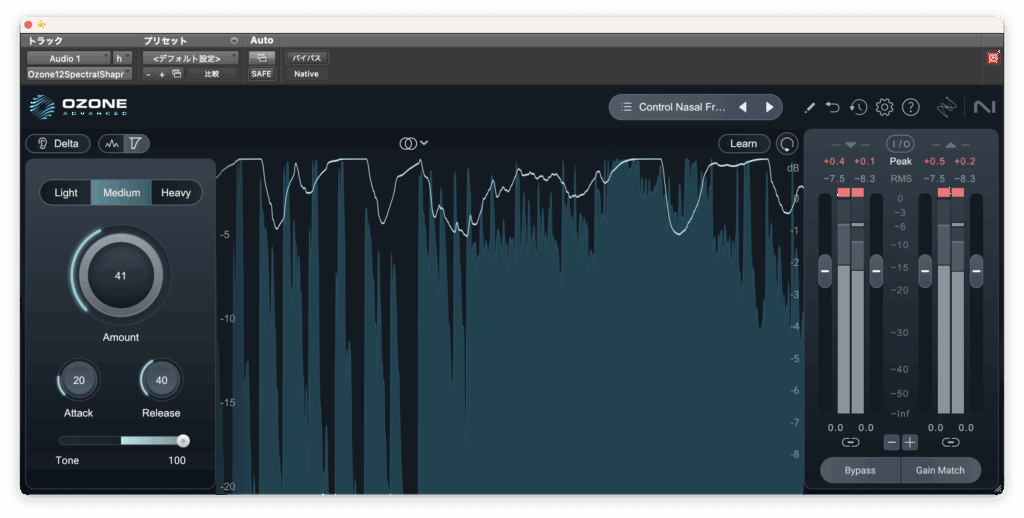

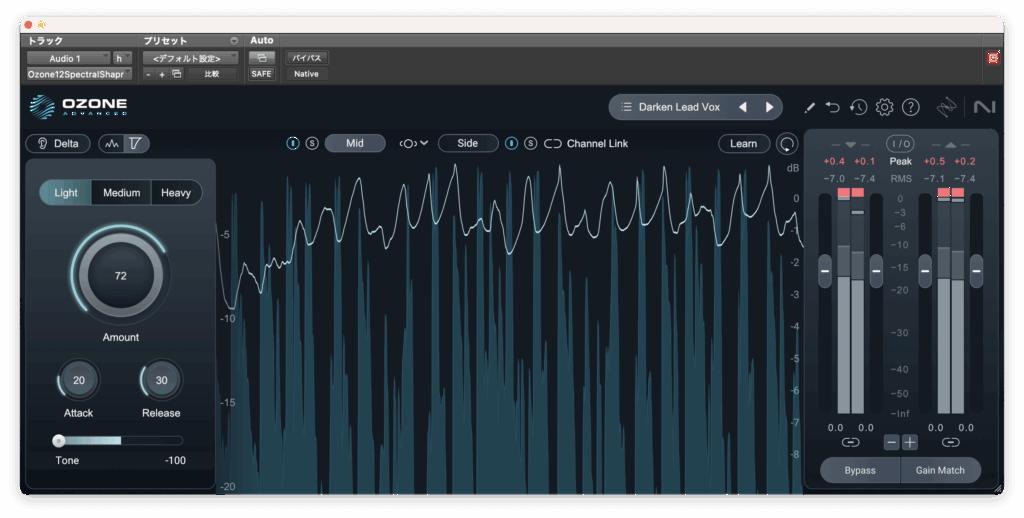

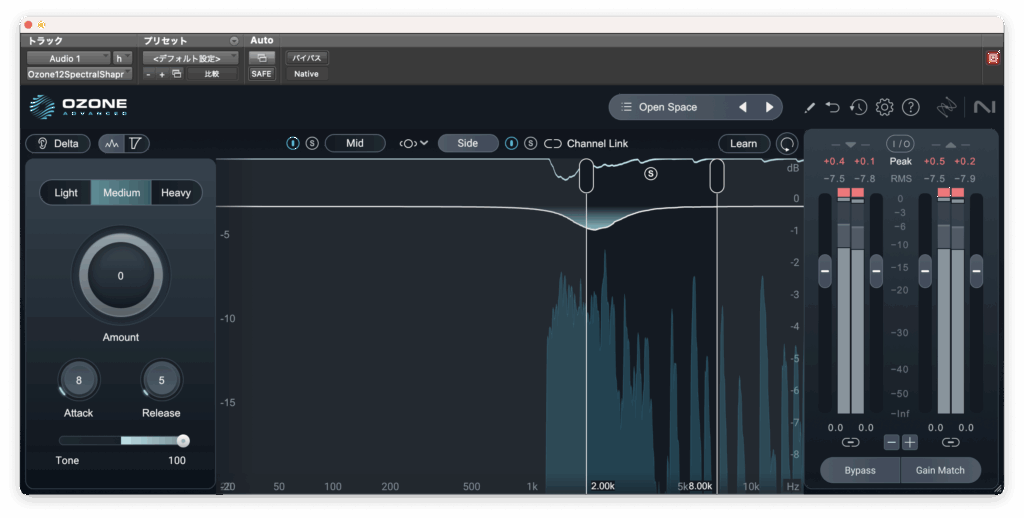

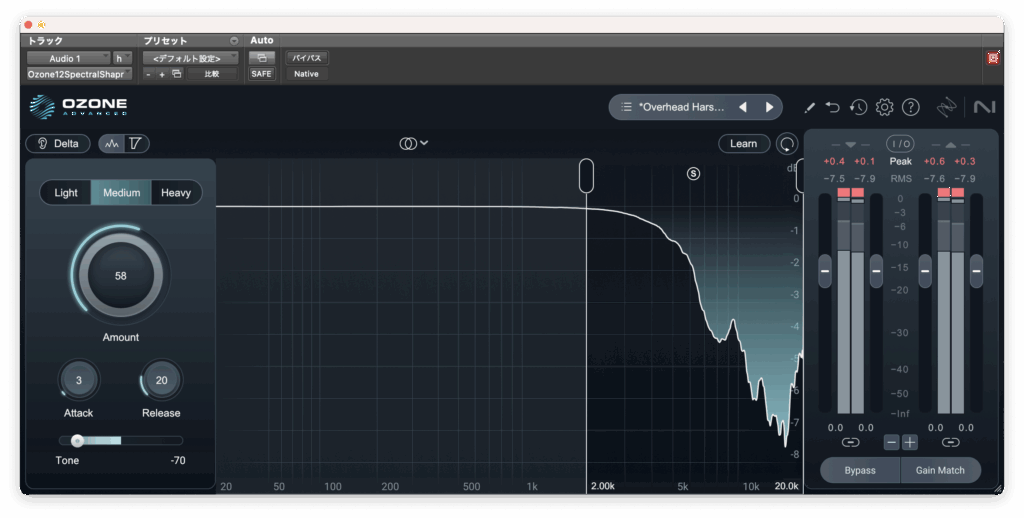

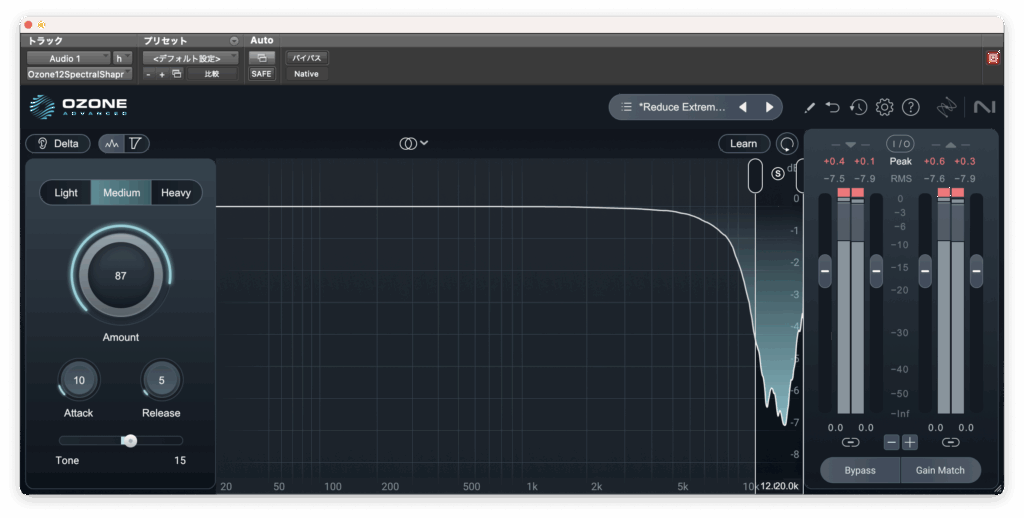

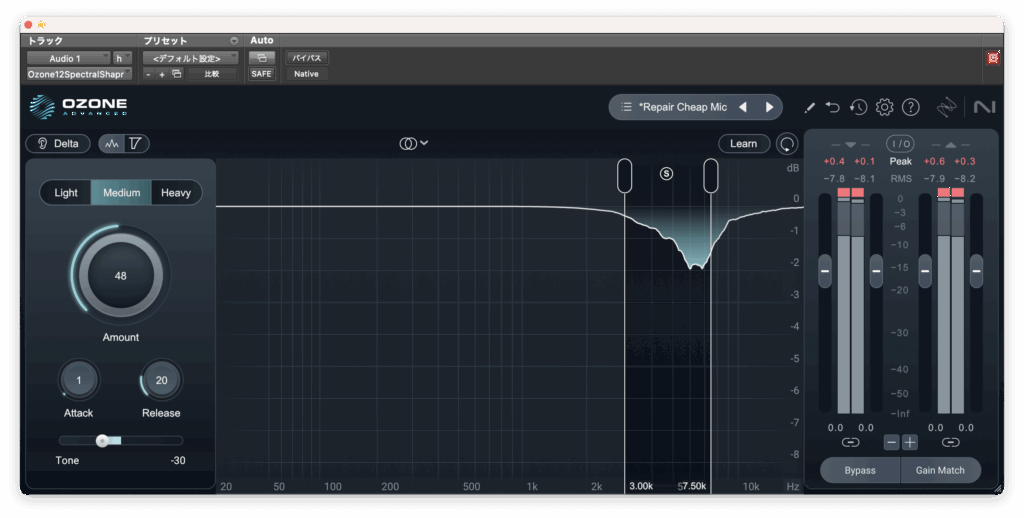

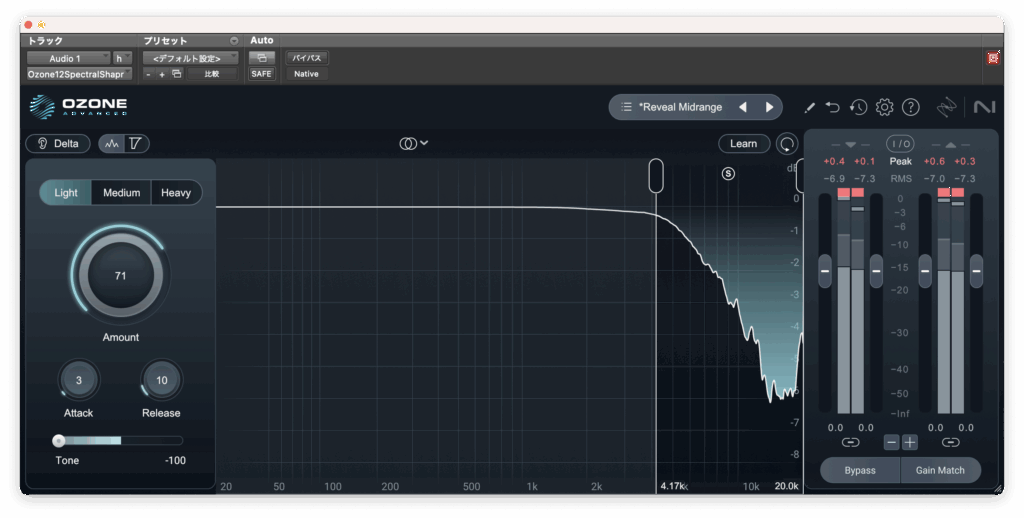

Spectral Shaper

帯域の飛び出た部分をカットするオートEQのようです。

左上のLight、Medium、HeavyはRatioを表していて

Lightが1.5:1、Mediumが2:1、Heavyが4:1となっているそうです。

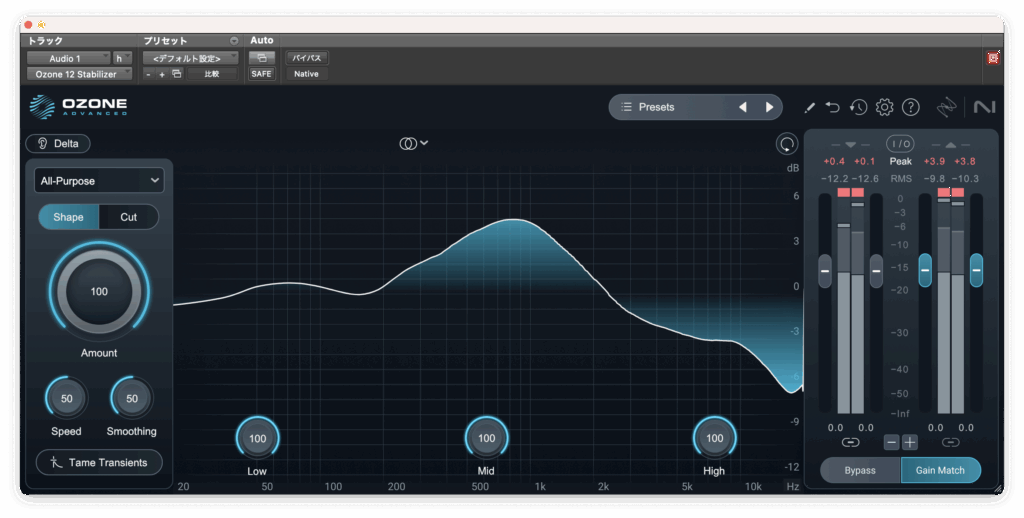

とりあえずデフォルトだとこうなりました。

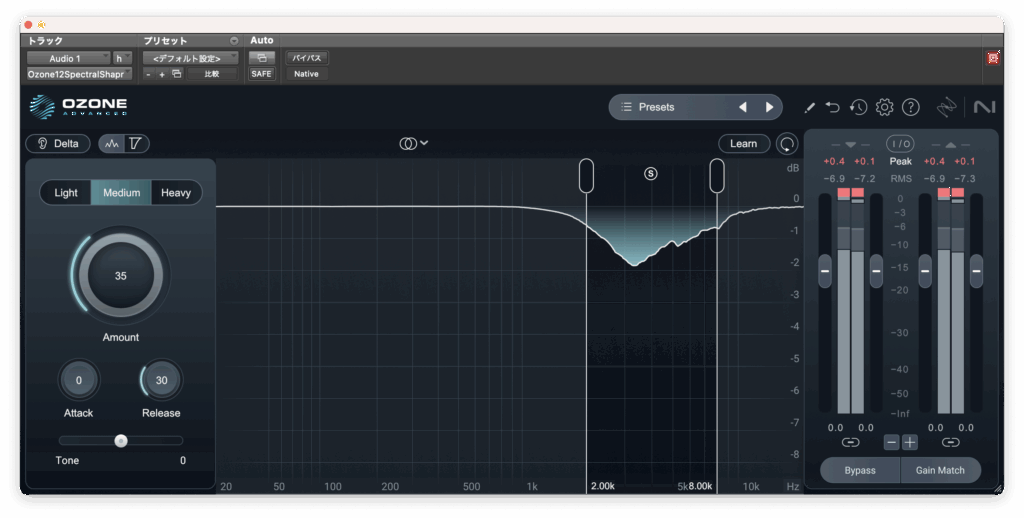

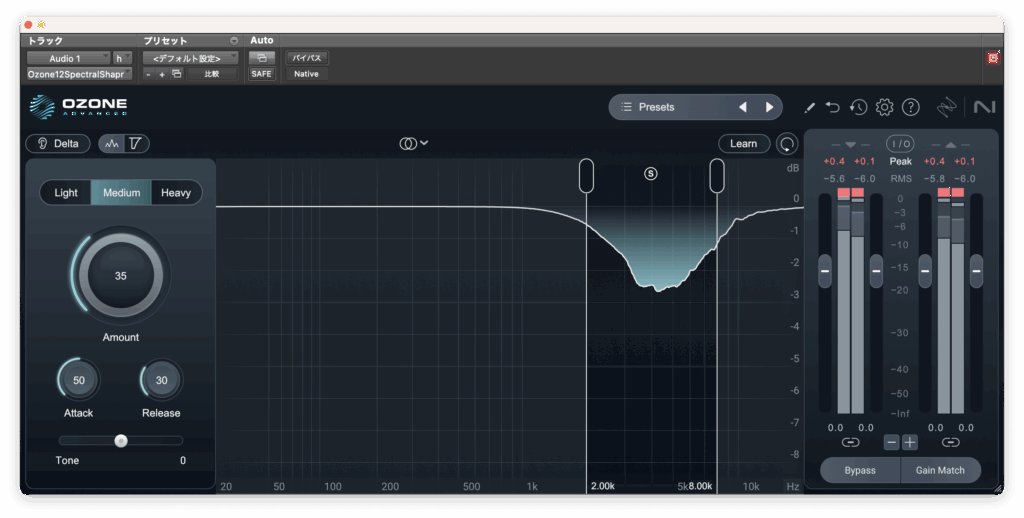

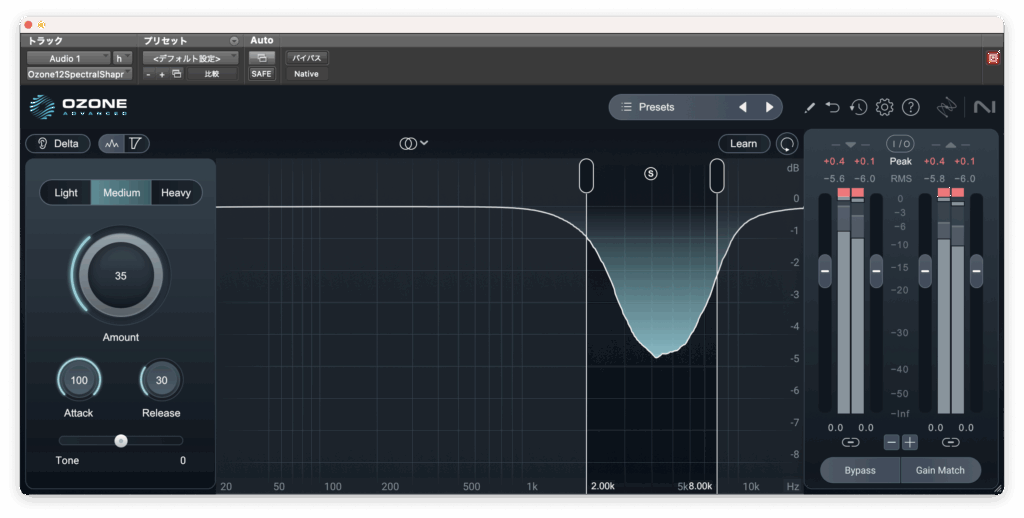

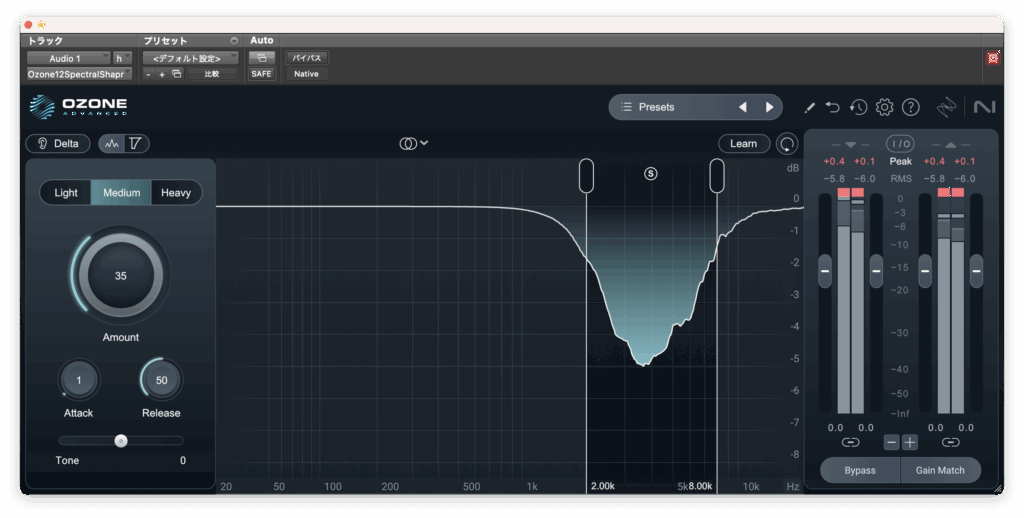

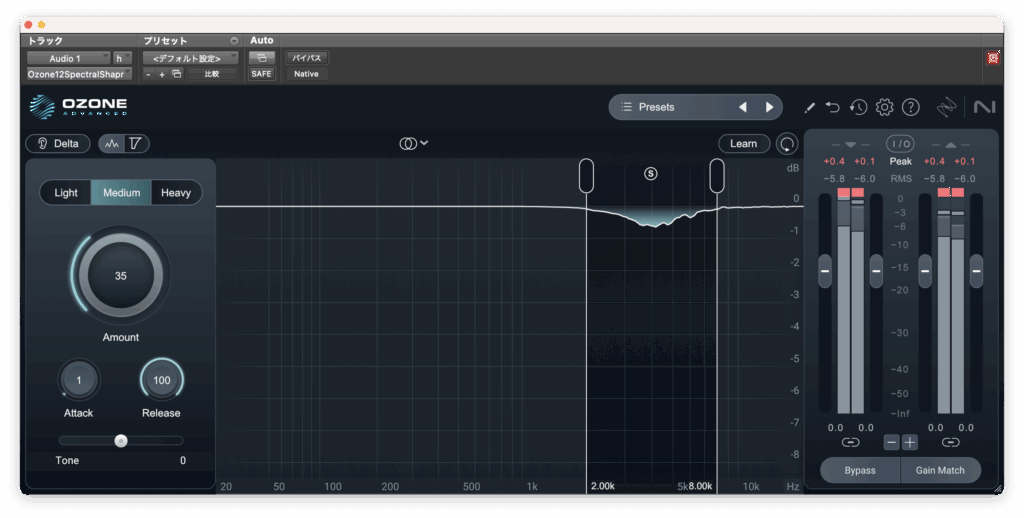

Amountを変えてみます。

図をみるとわかりますがAmountを50にするだけでかなりカット量が大きくなります。

なので35くらいでLight、MediumとHeavyを試してみます。

ちなみにですが右上のLearnを押してソースを再生するとカットするのにおすめの帯域を示してくれます。(もちろん手動で自分で決めることもできます)

Attackは0〜100、Releaseも0〜100の間で決めることができます。

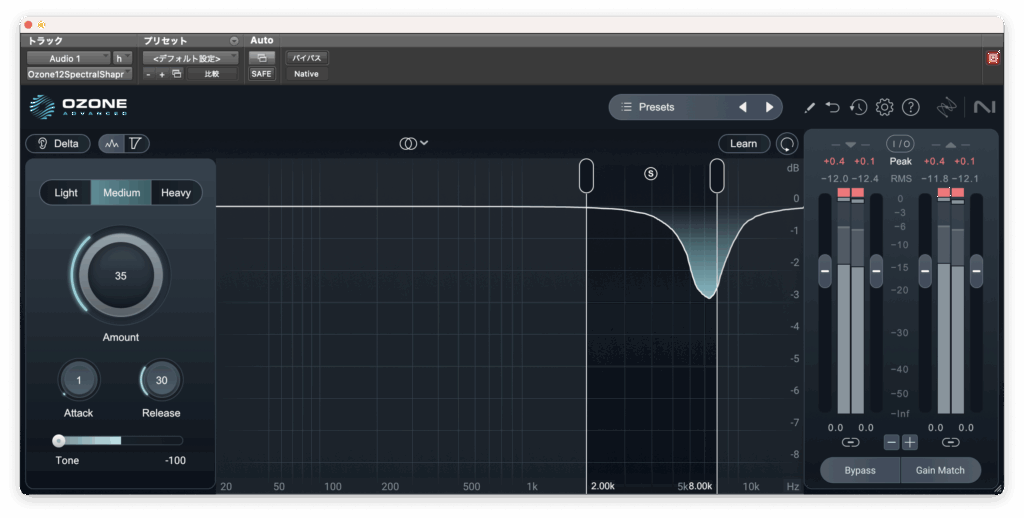

Toneは範囲内での低域を残すカットか高域を残すカットかを操作します。

左に動かすと低域を残し高域をカット、右に動かすと低域をカットし高域を残すようになります。

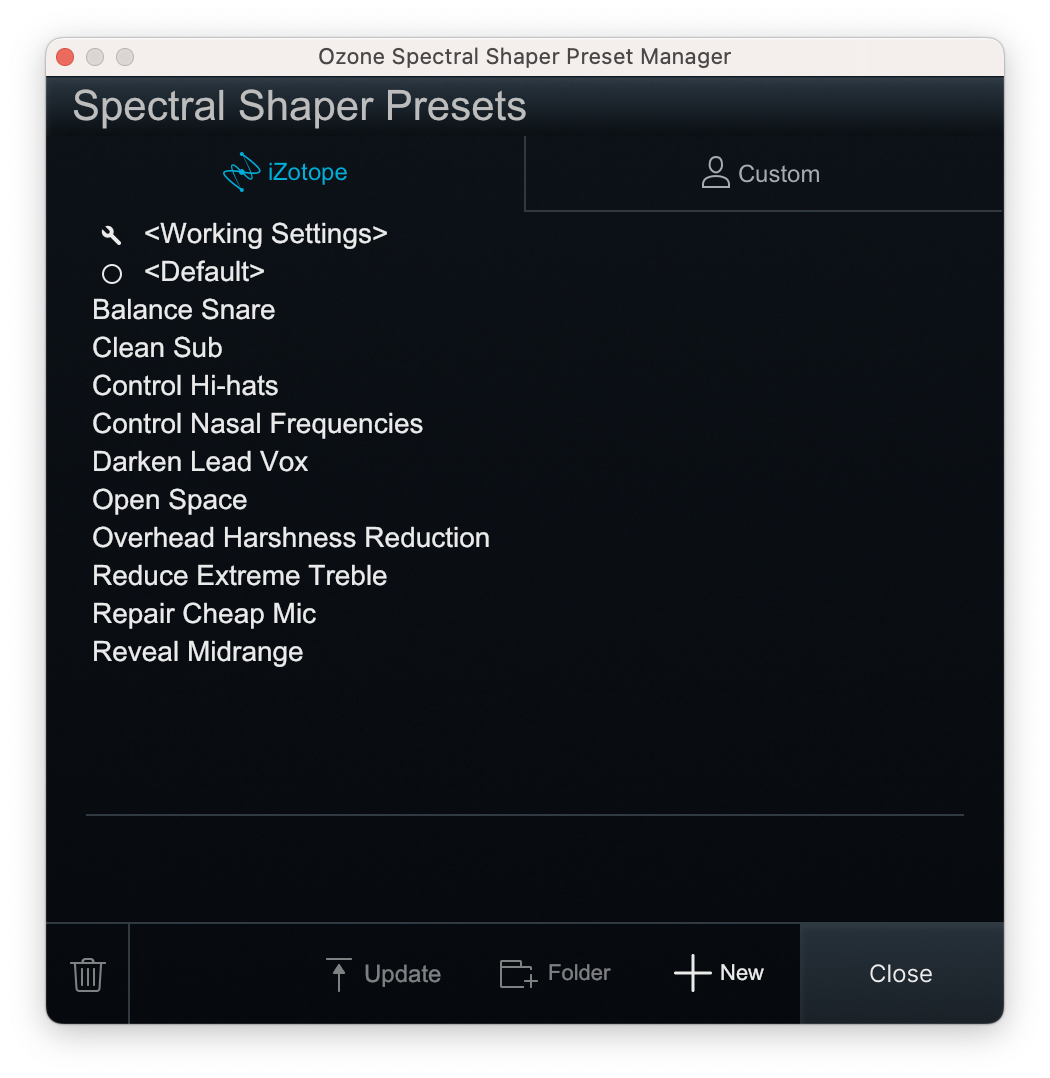

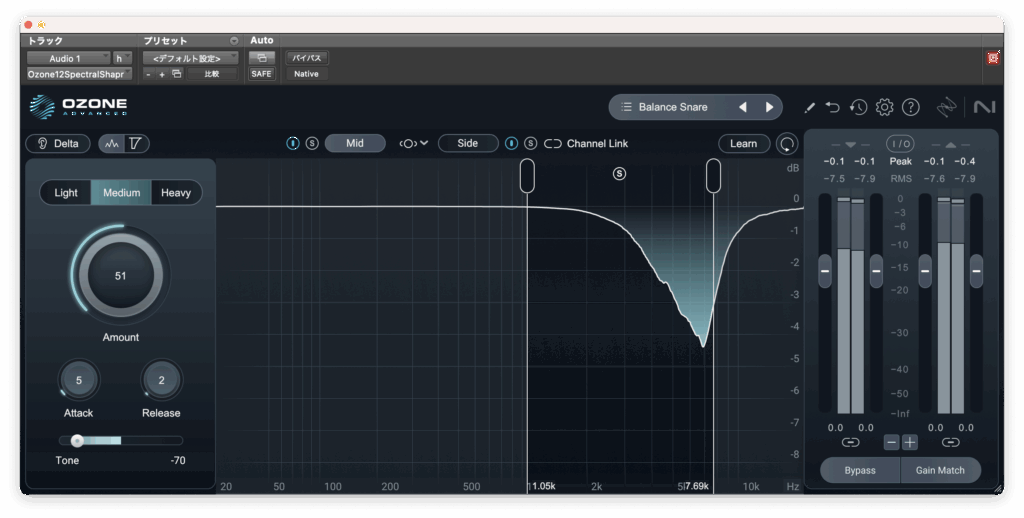

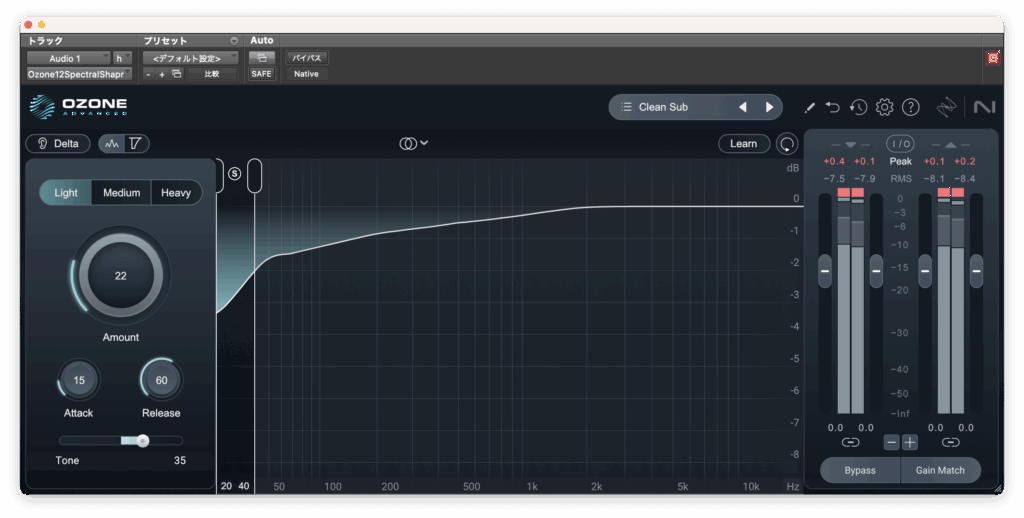

プリセット

ここからはプリセットを試していきます。

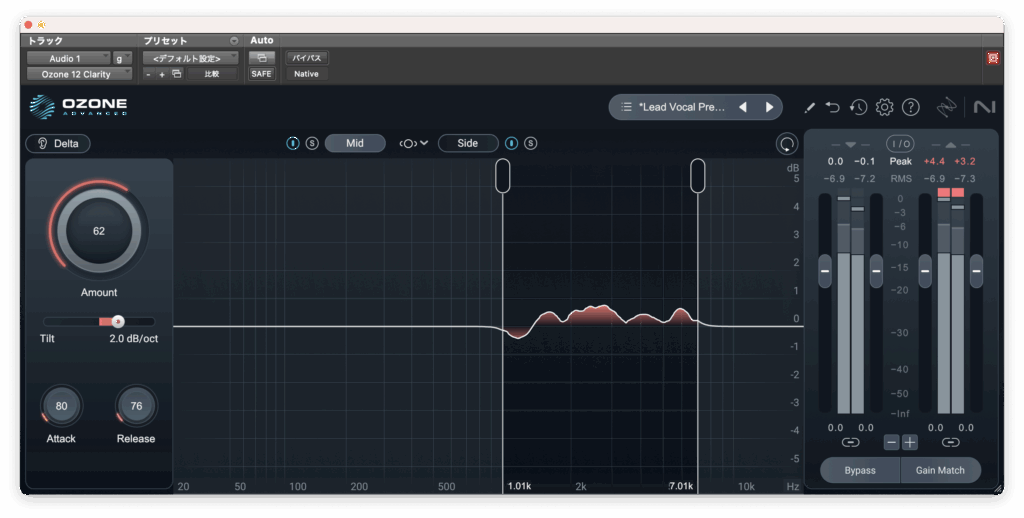

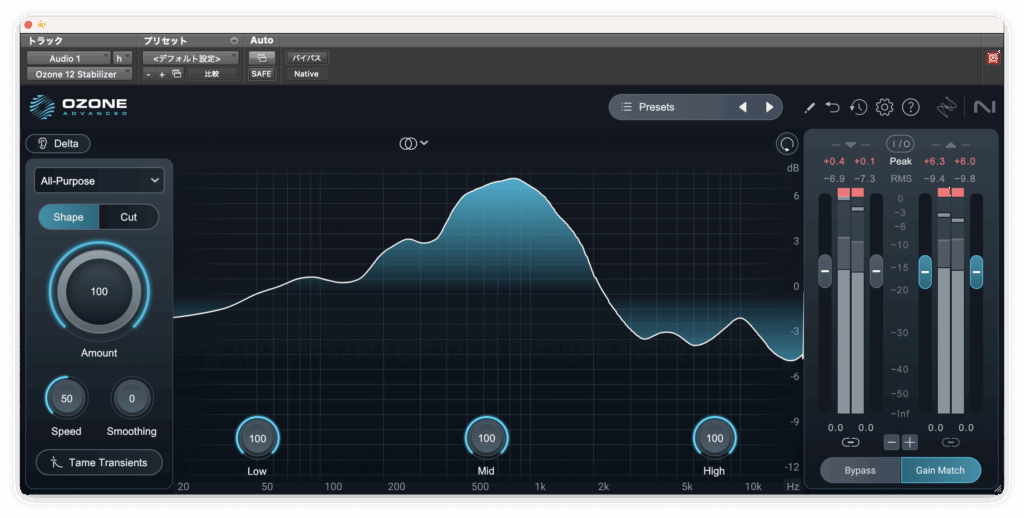

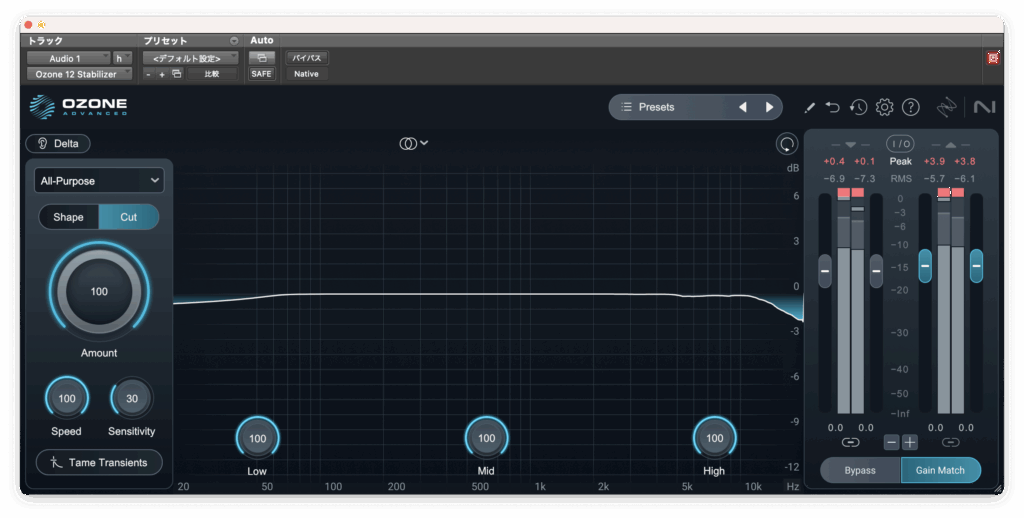

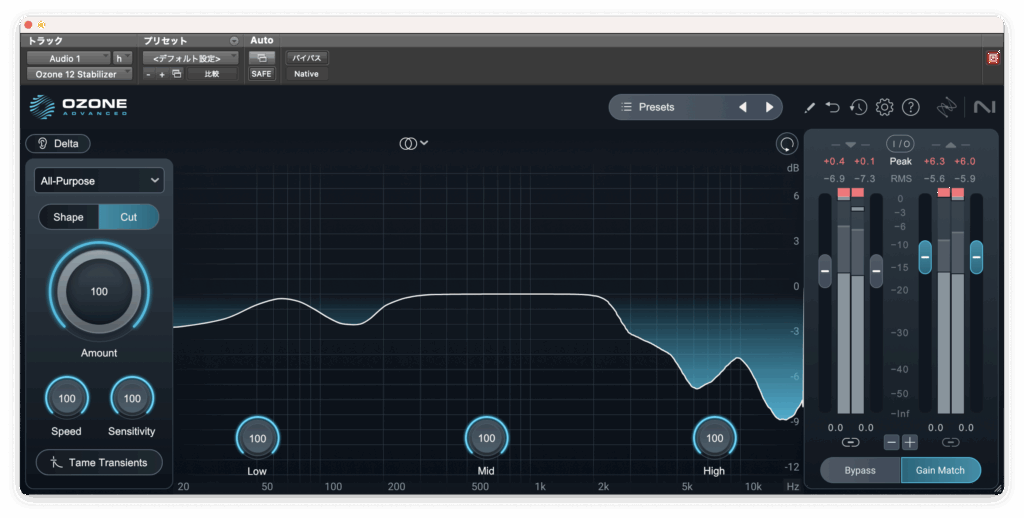

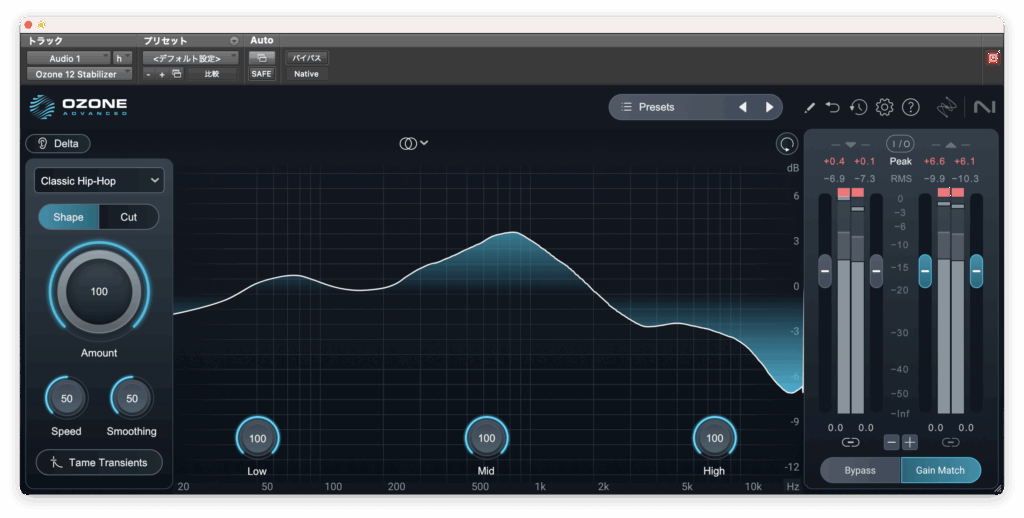

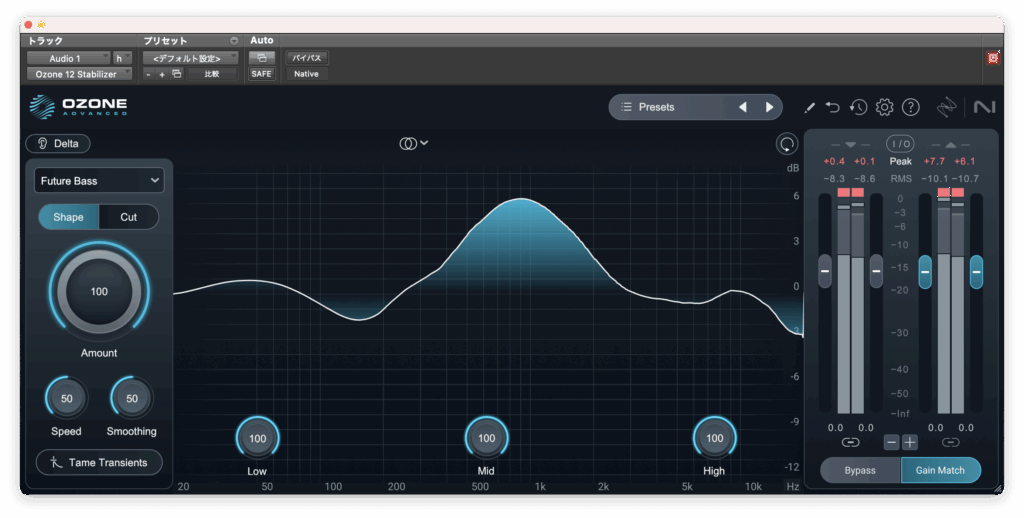

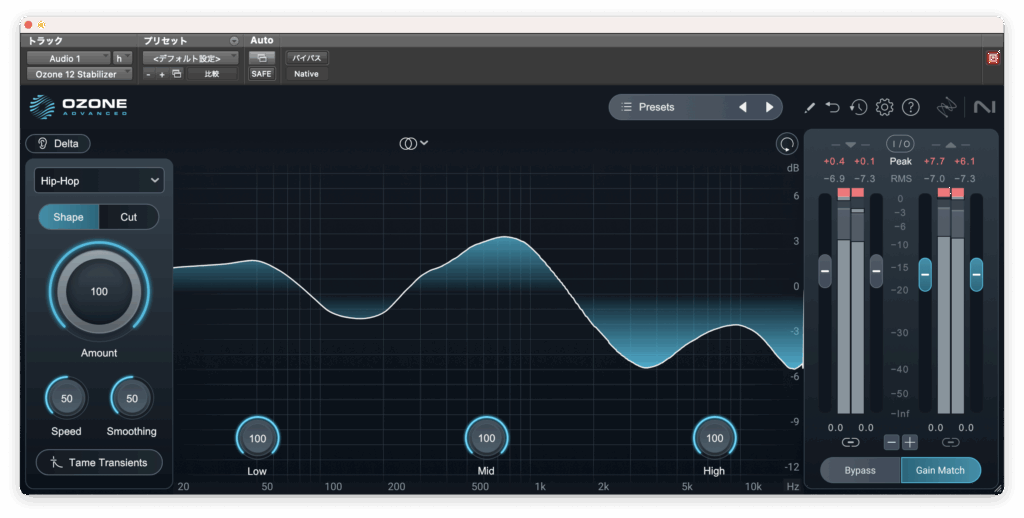

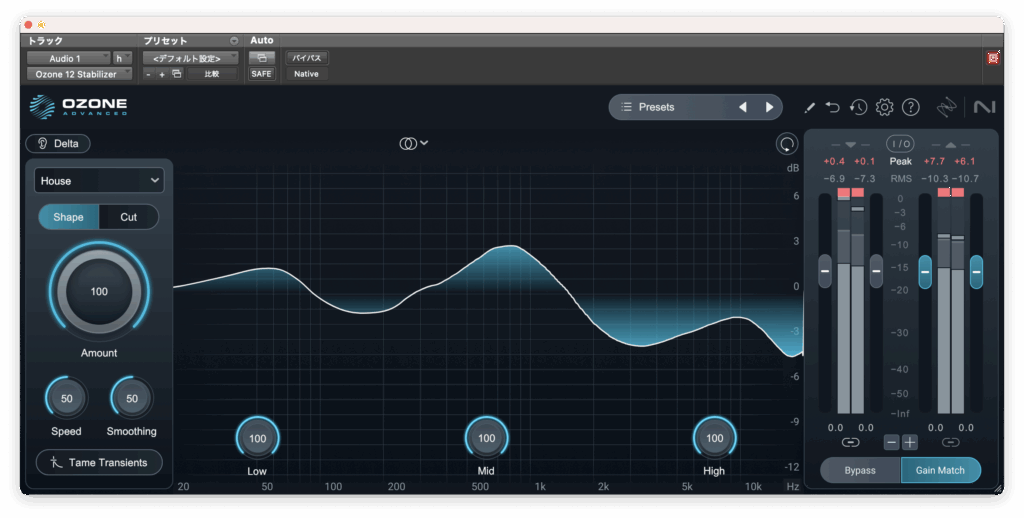

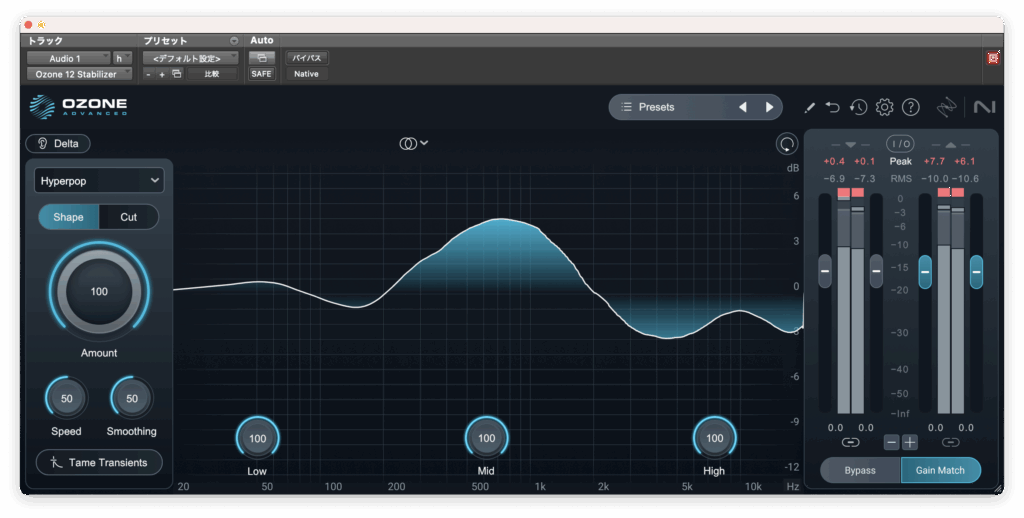

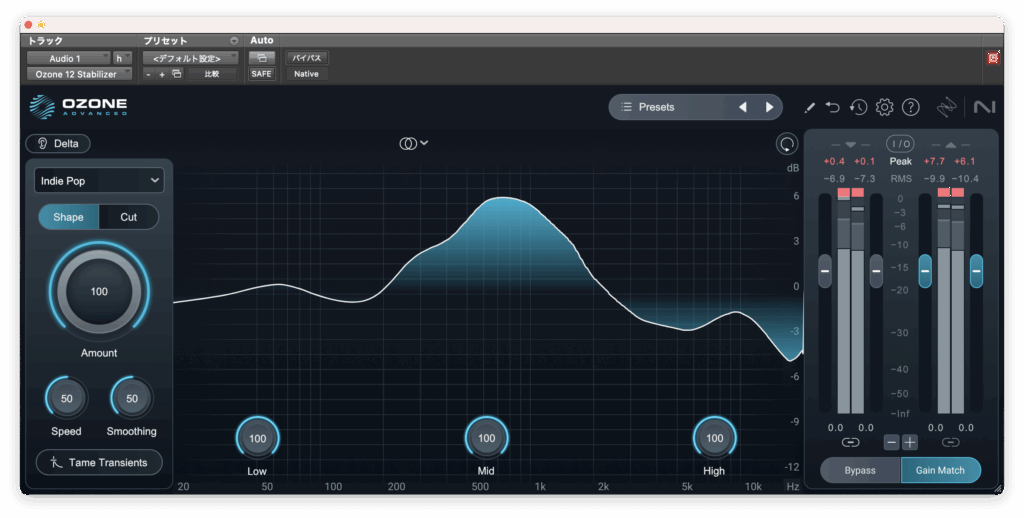

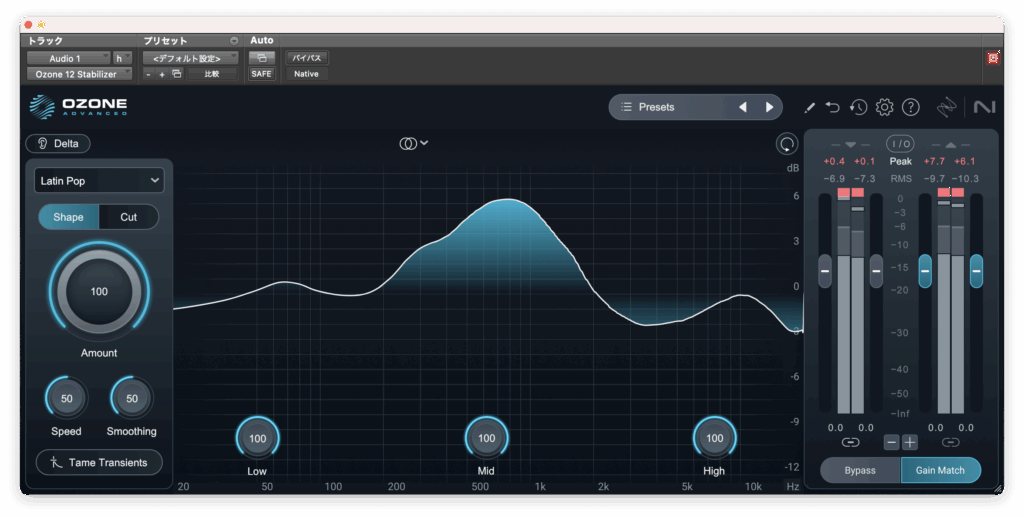

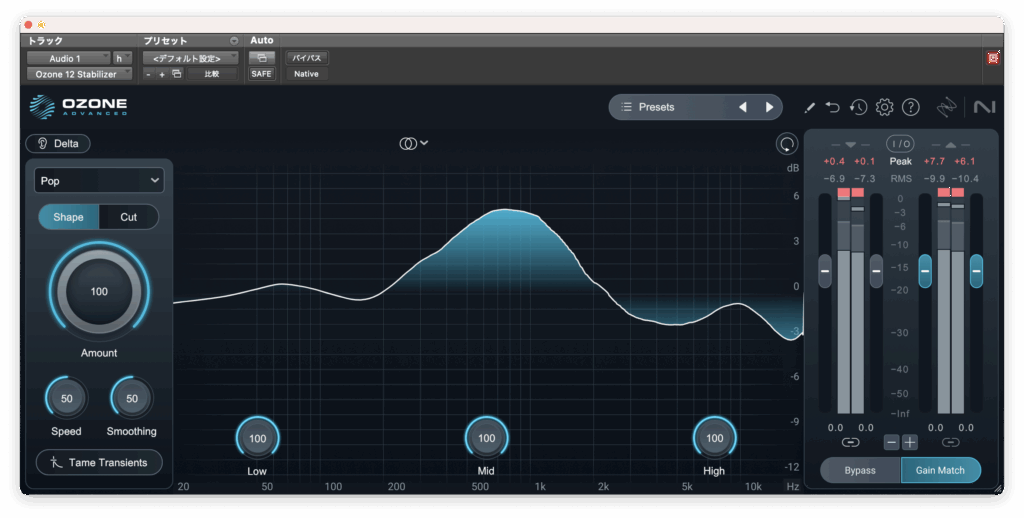

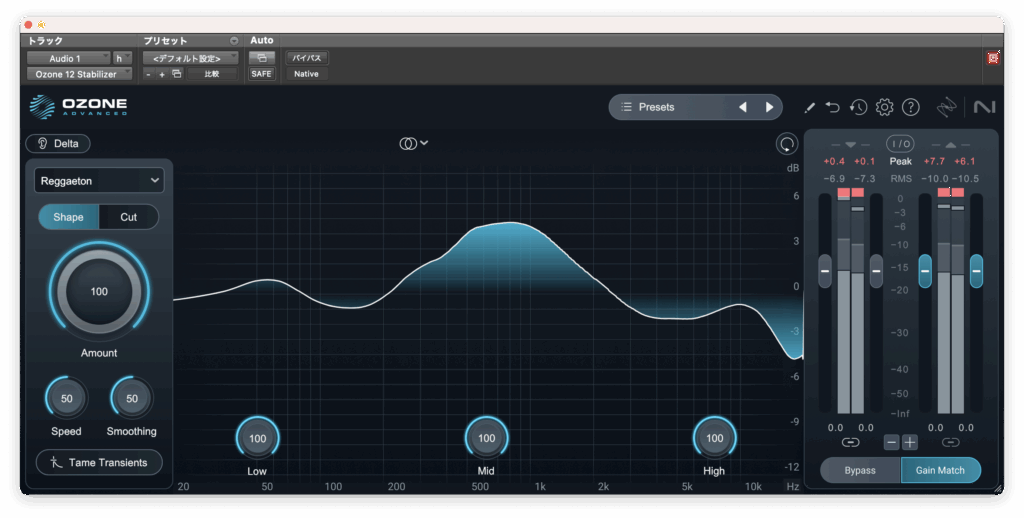

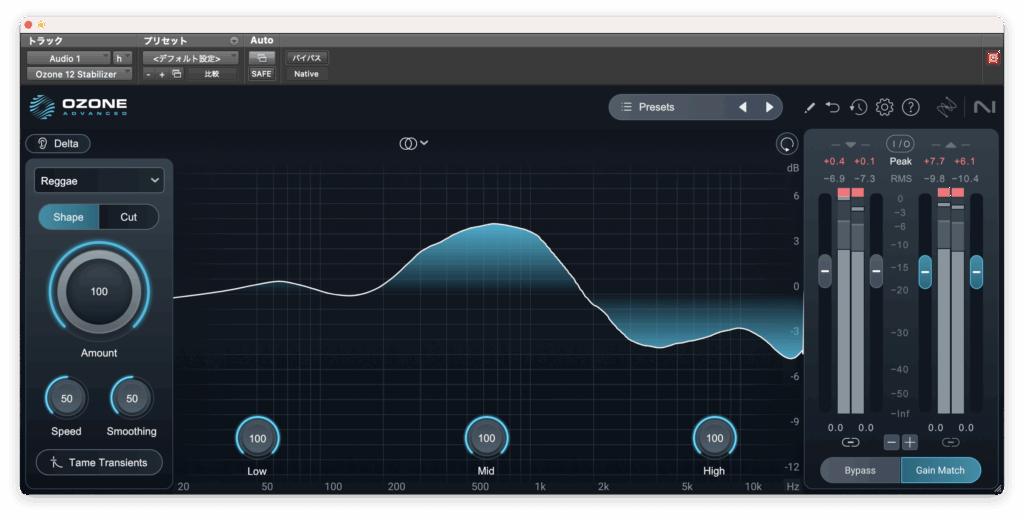

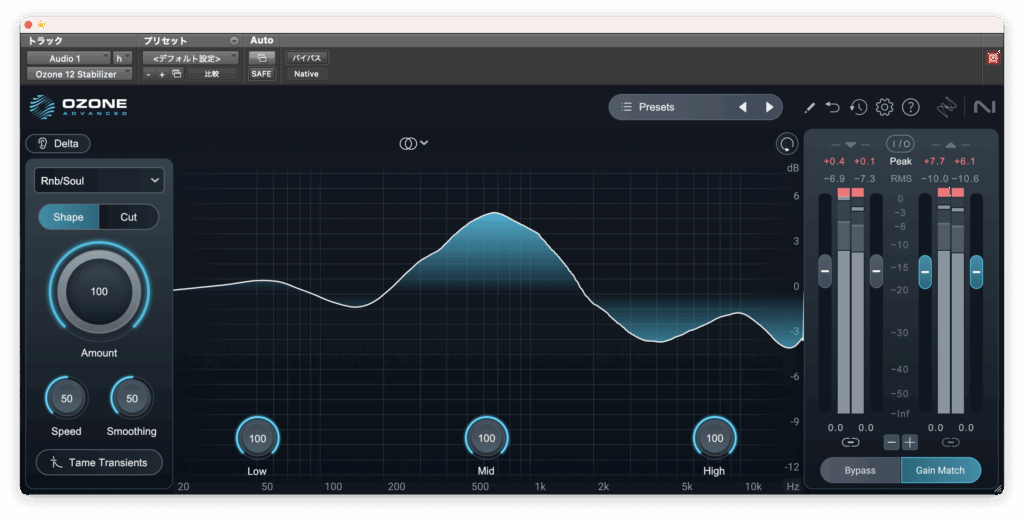

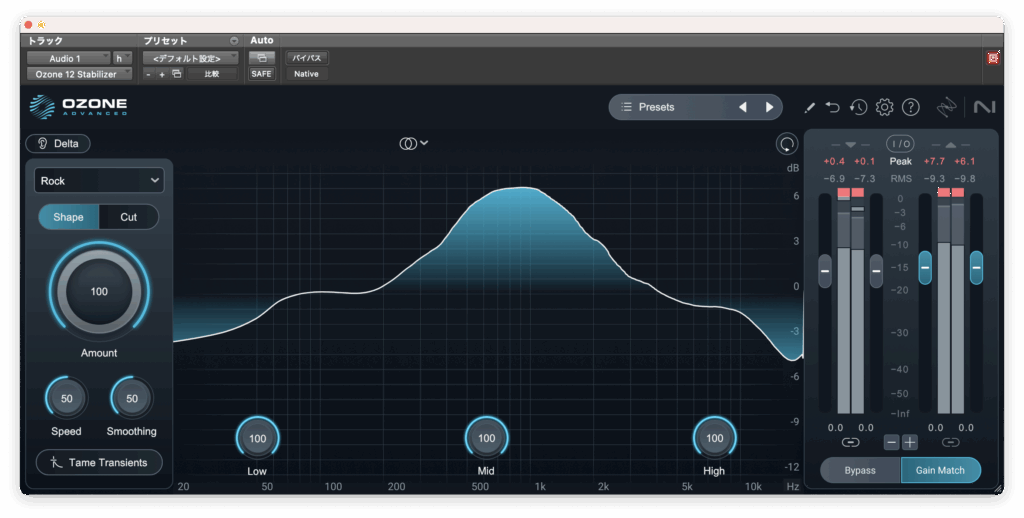

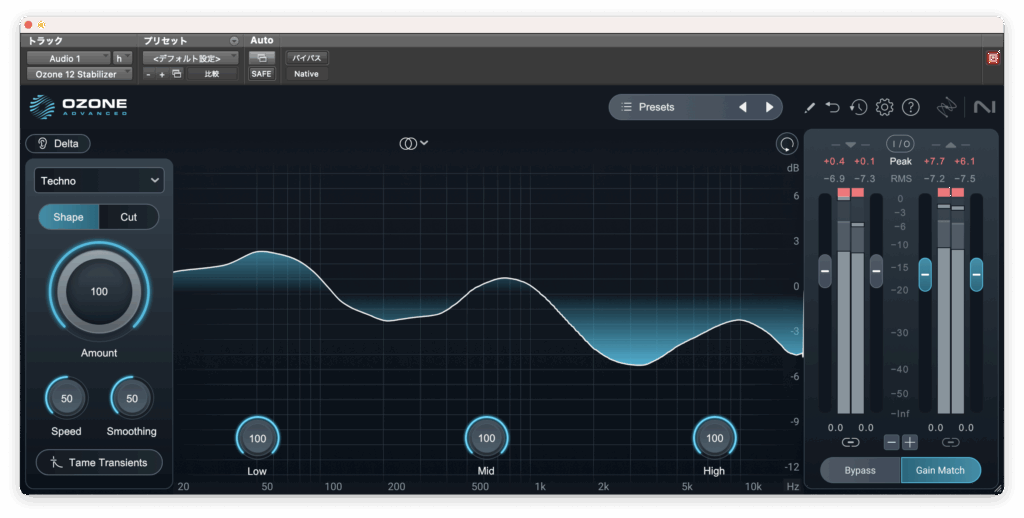

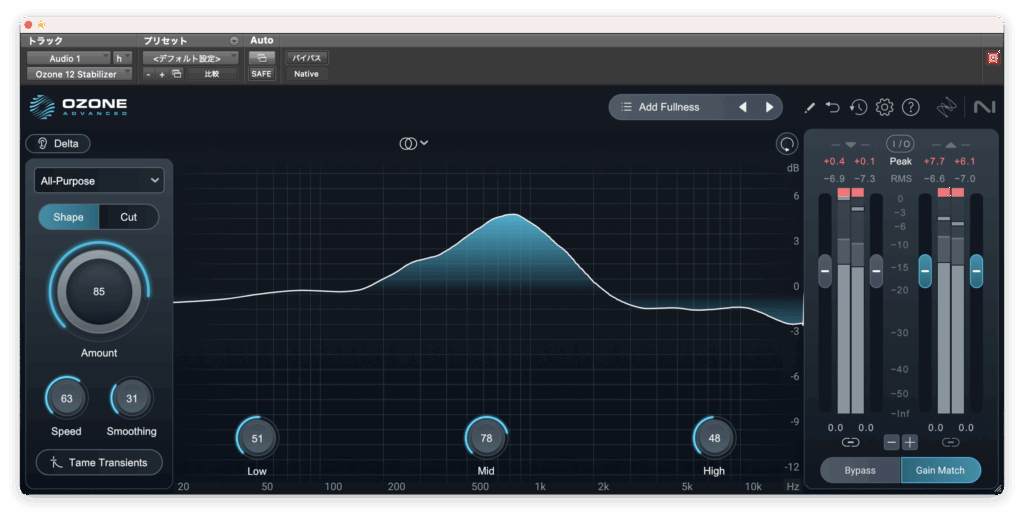

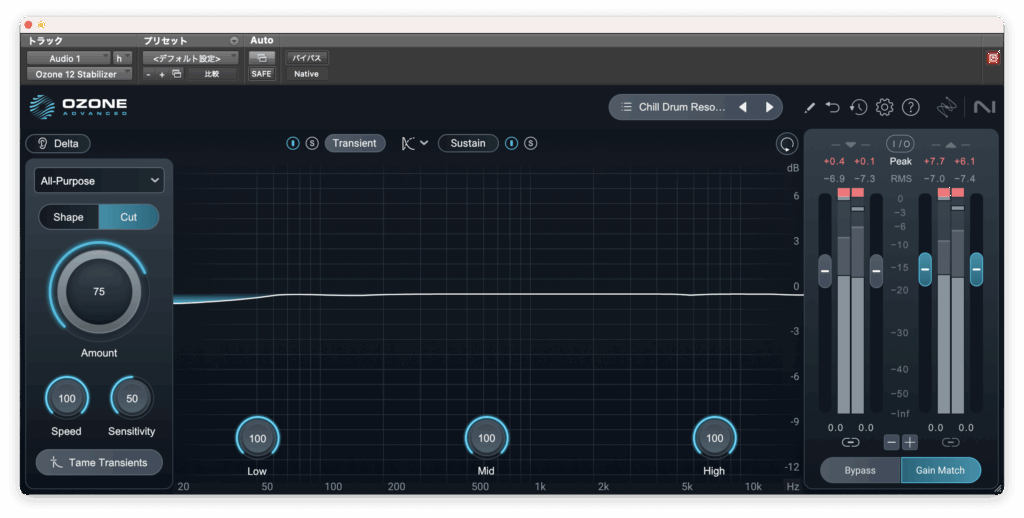

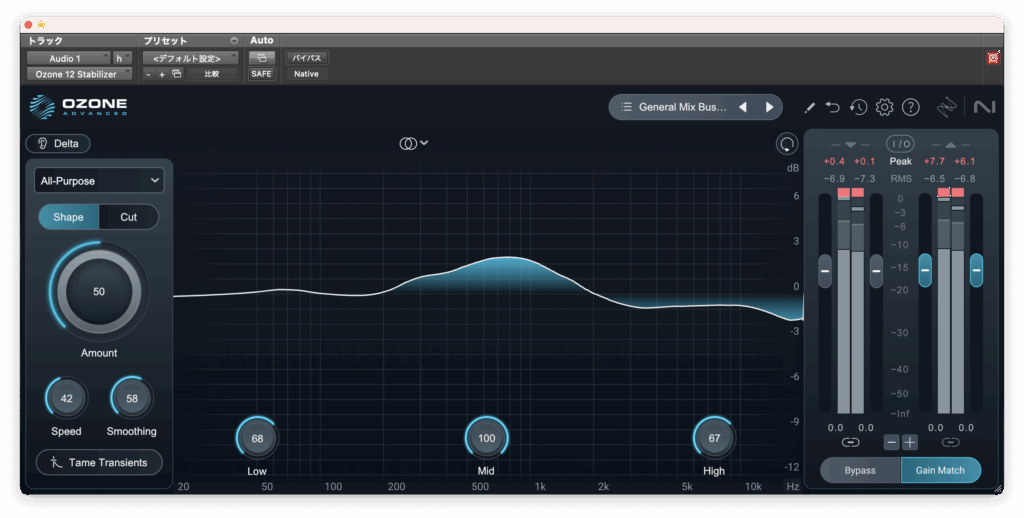

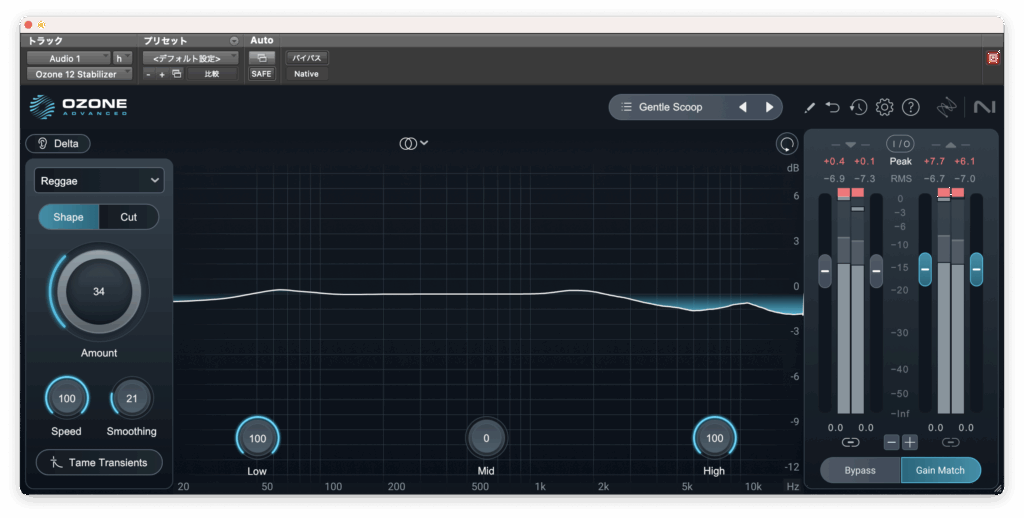

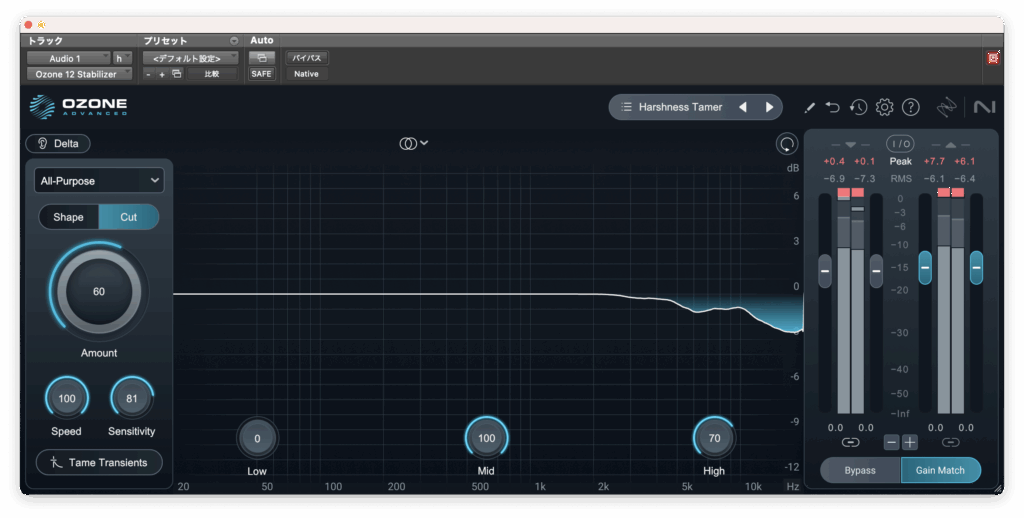

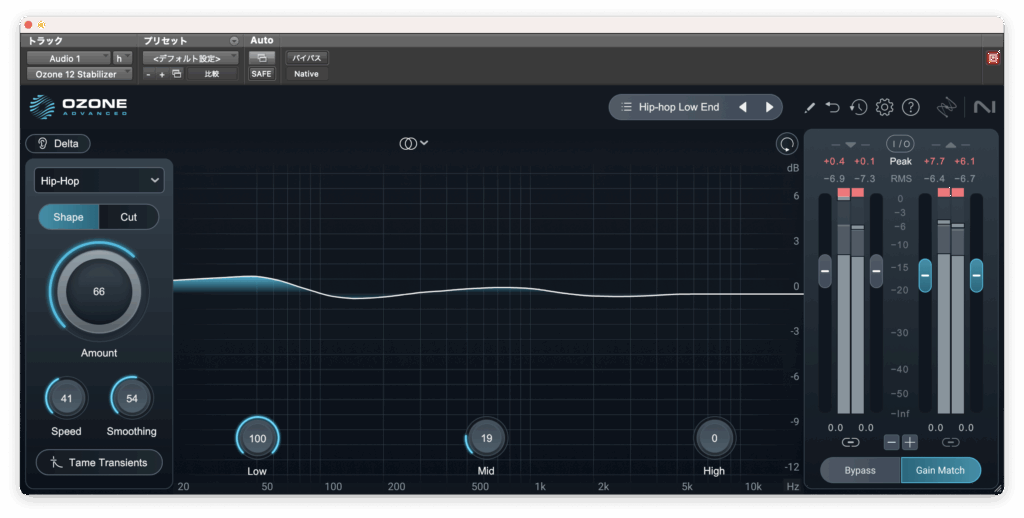

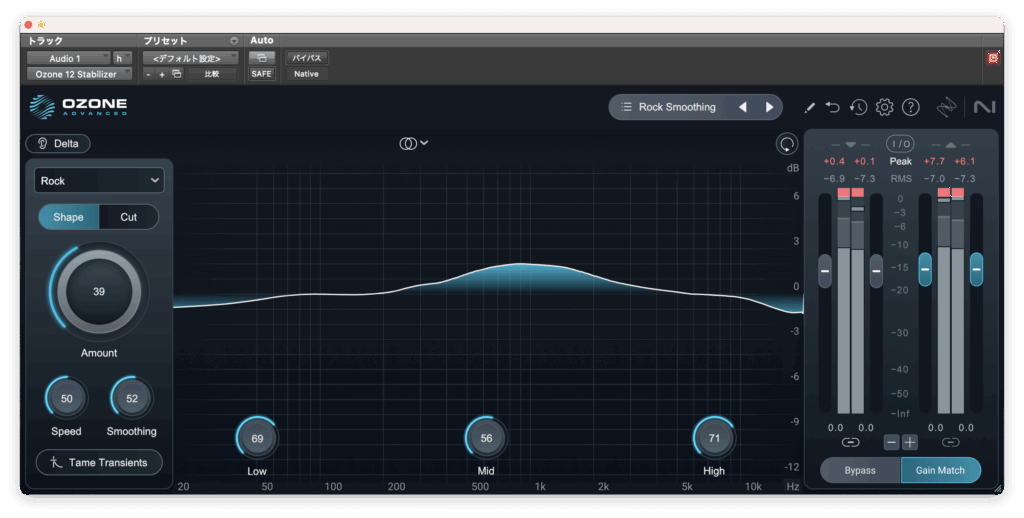

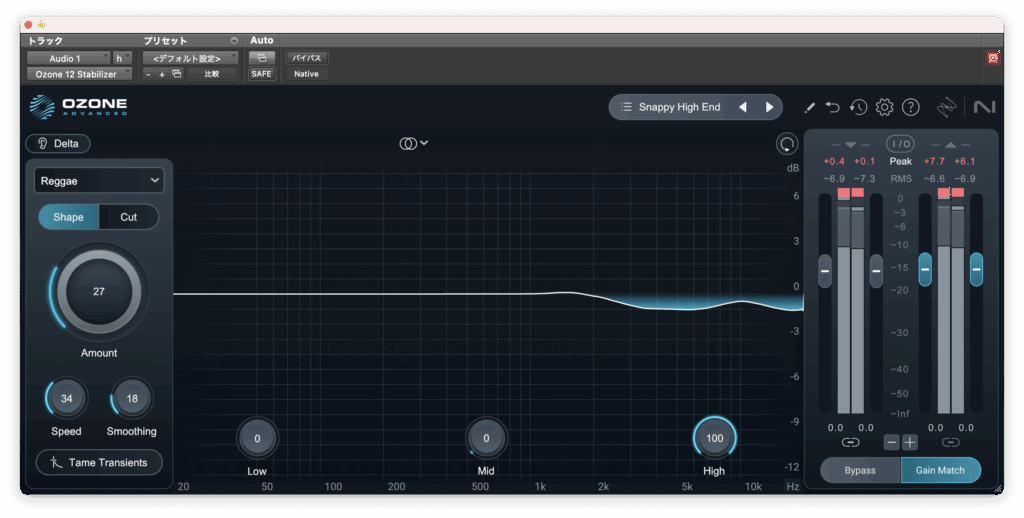

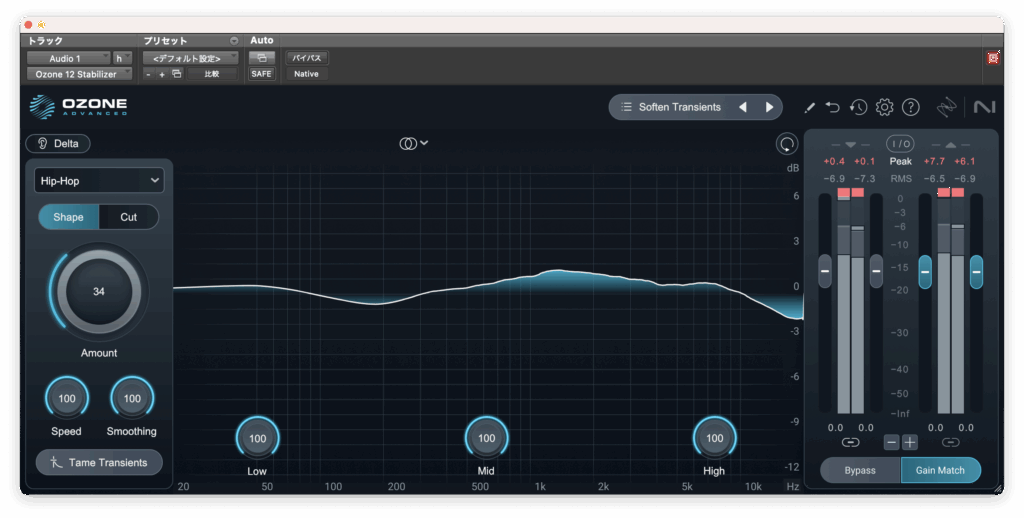

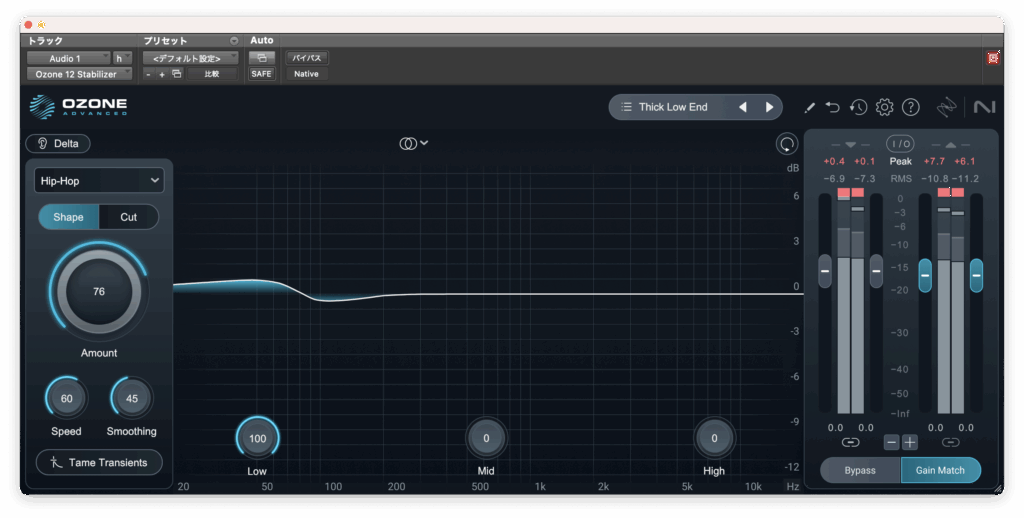

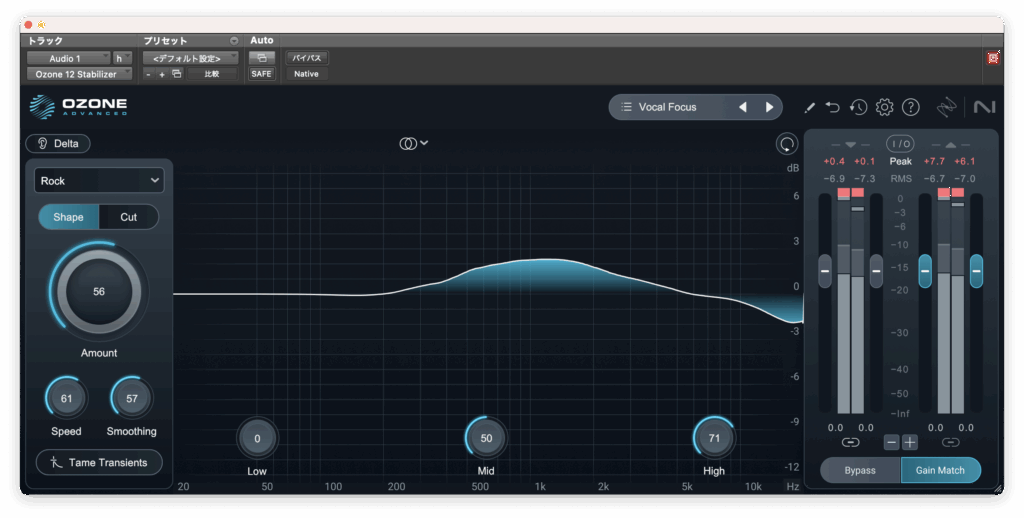

Stabilizer

入力音に反応して動くオートイコライザーですね。

Amountつまみでイコライザーの強度を設定します。(今回Gain Matchを有効にします)

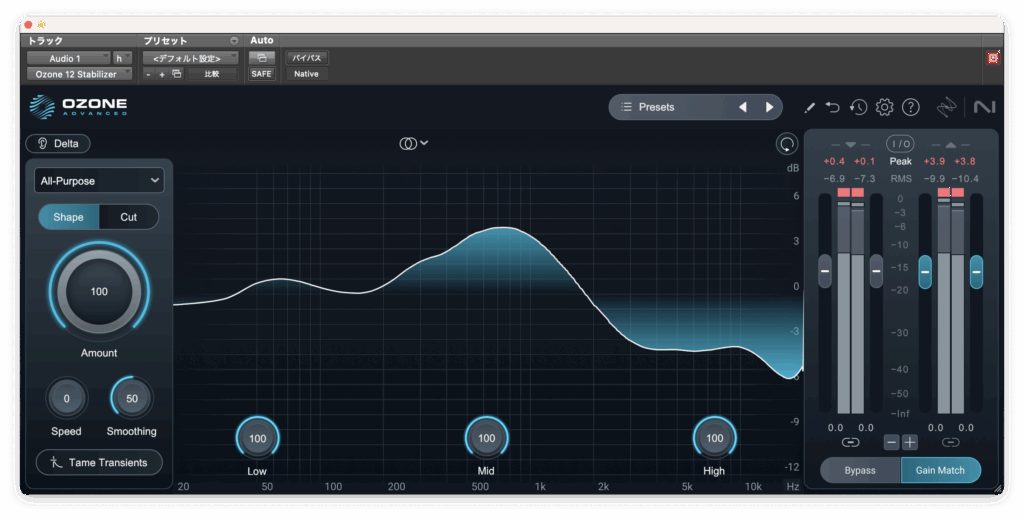

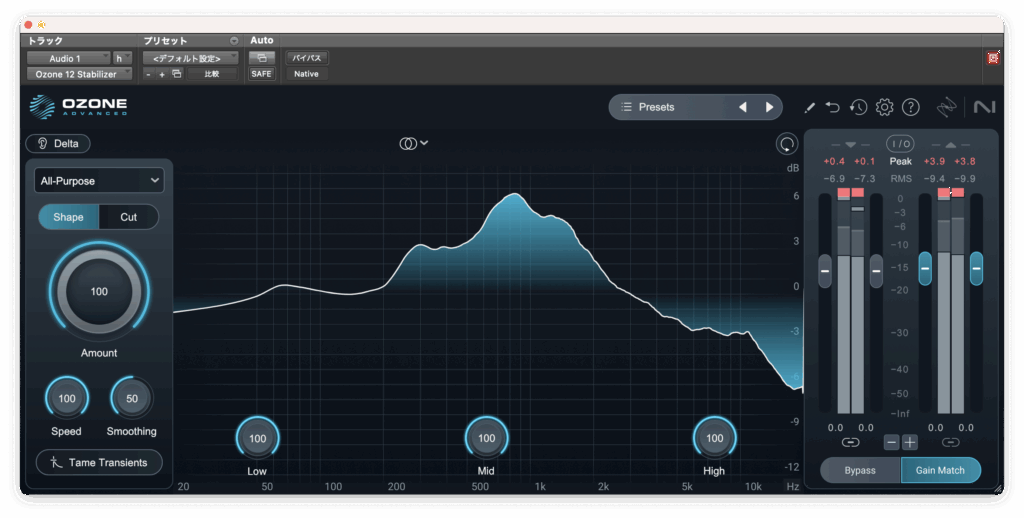

Speedでイコライザーの変化する速さを決めます。

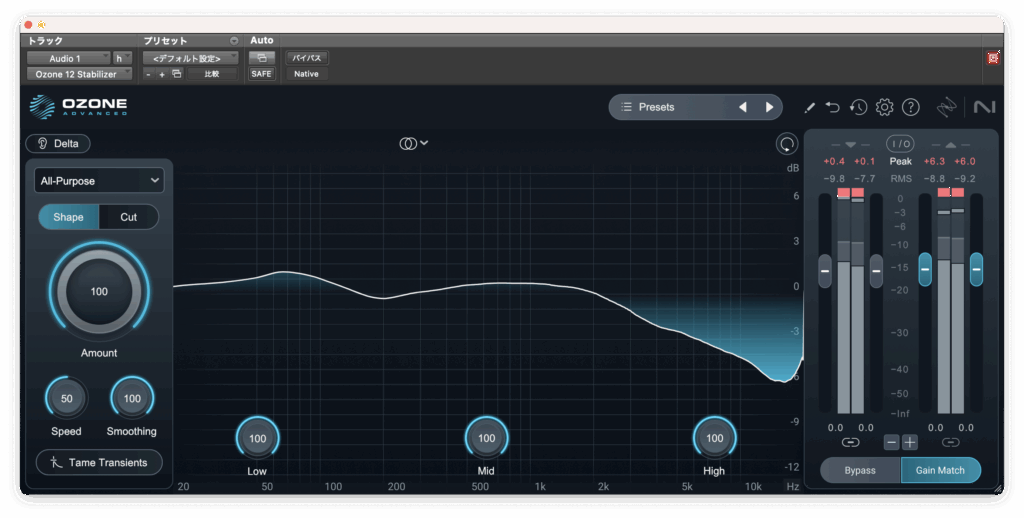

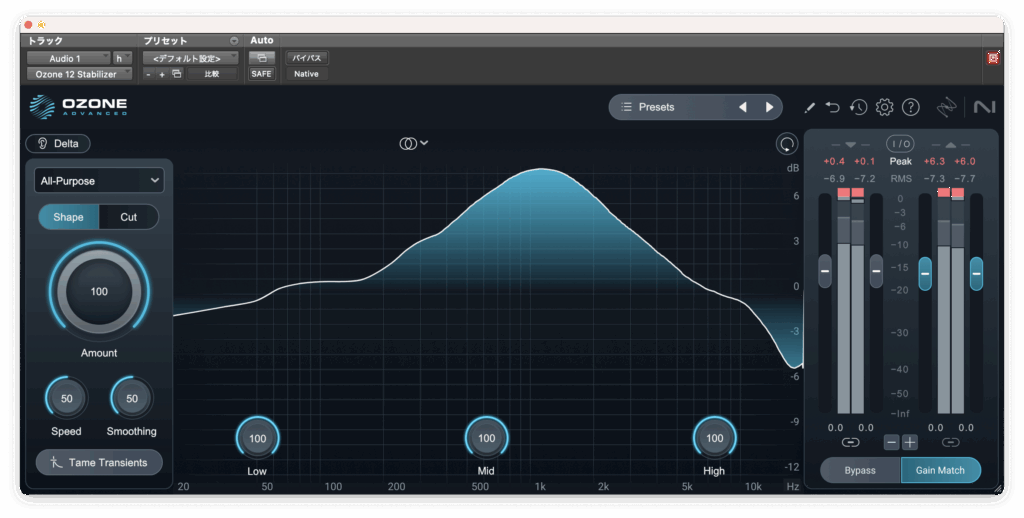

SmoothingはEQカーブをどれだけ滑らかにするかの設定をします。

値を低くするとバンド数が増えたかのような働きをします。

Tame Transientsはオートイコライザーの反応性を上昇させ、トランジェントの鋭いソースに対応できるようにするボタンだそうです。

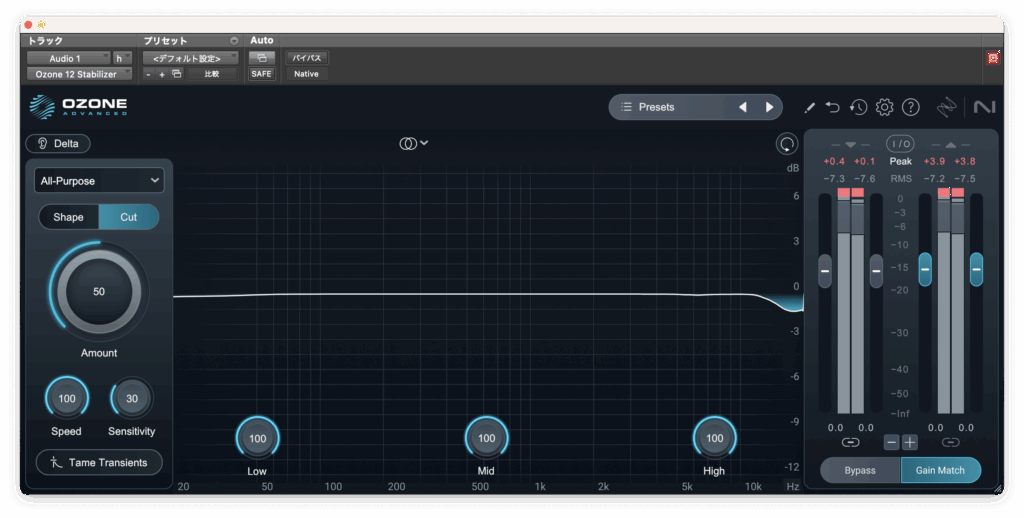

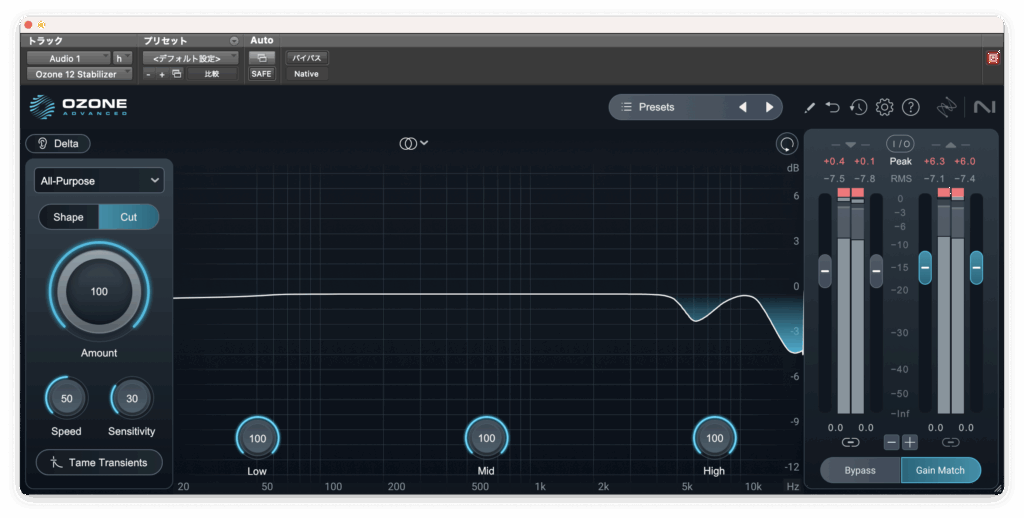

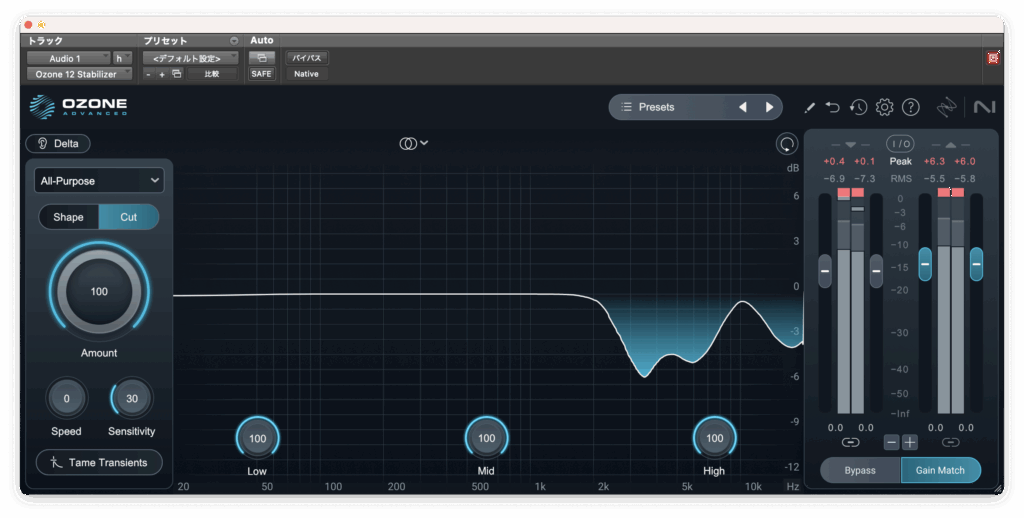

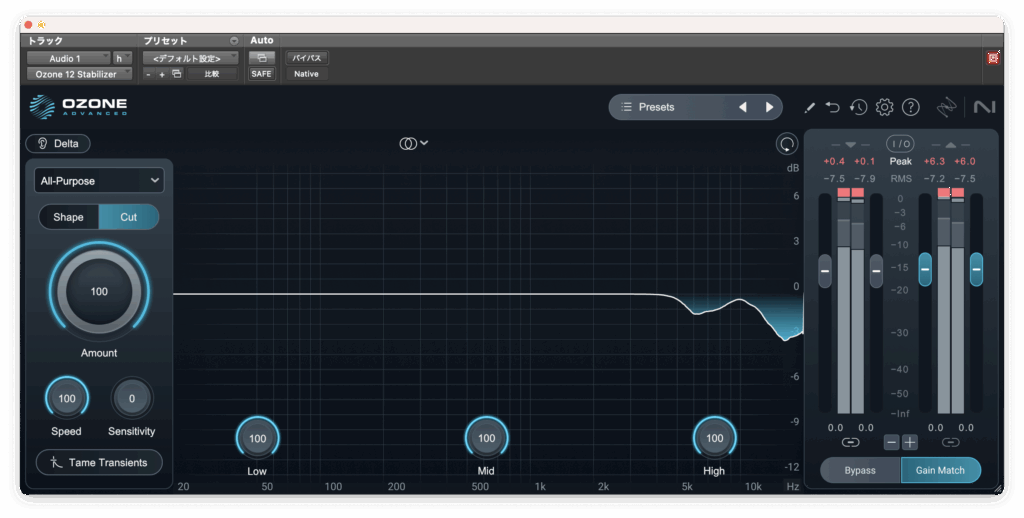

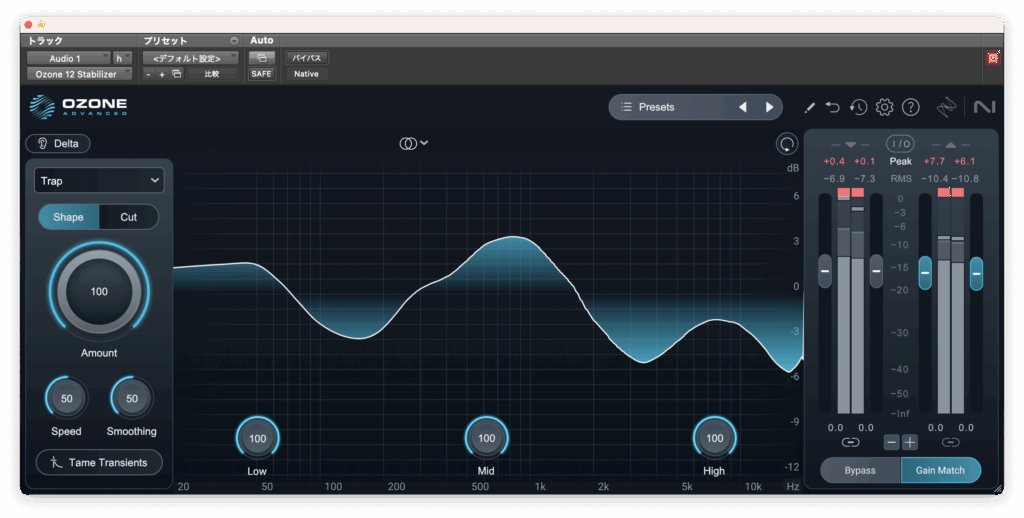

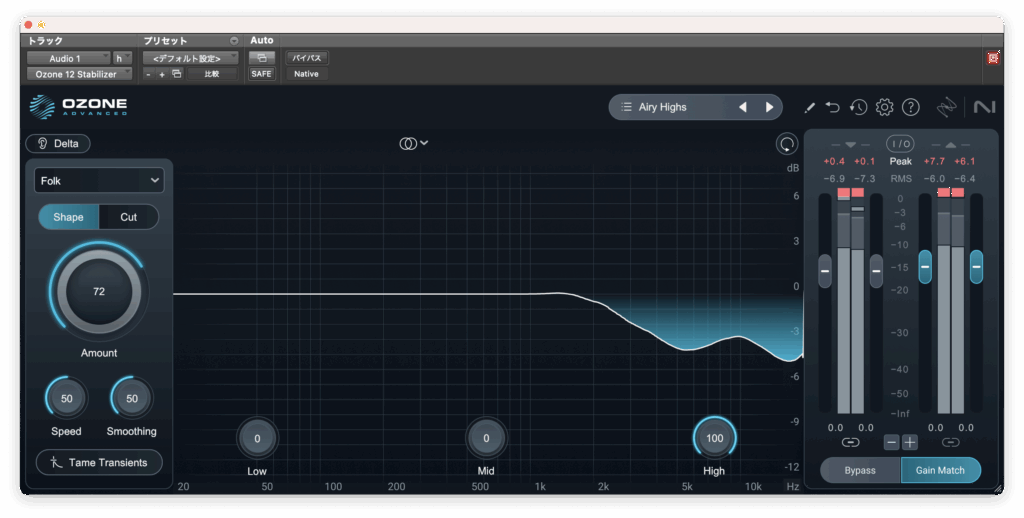

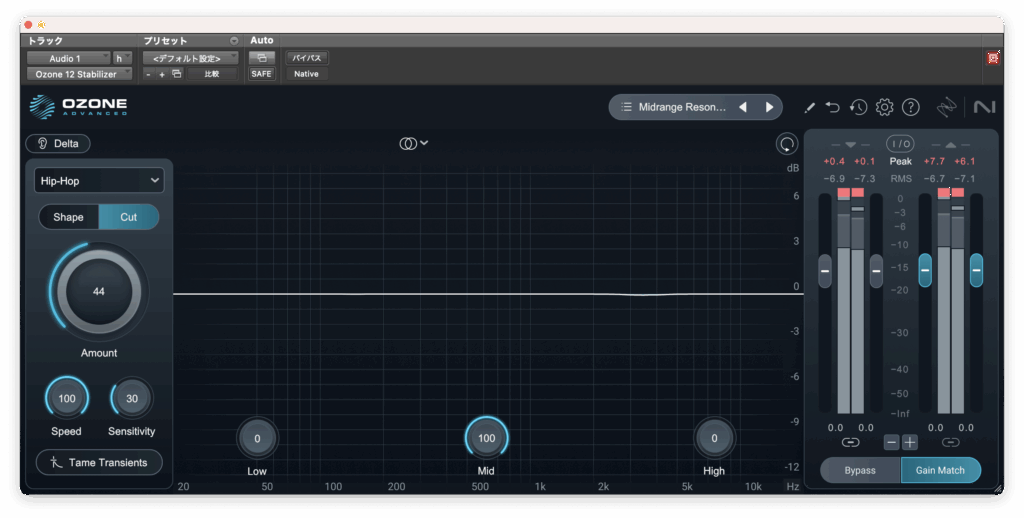

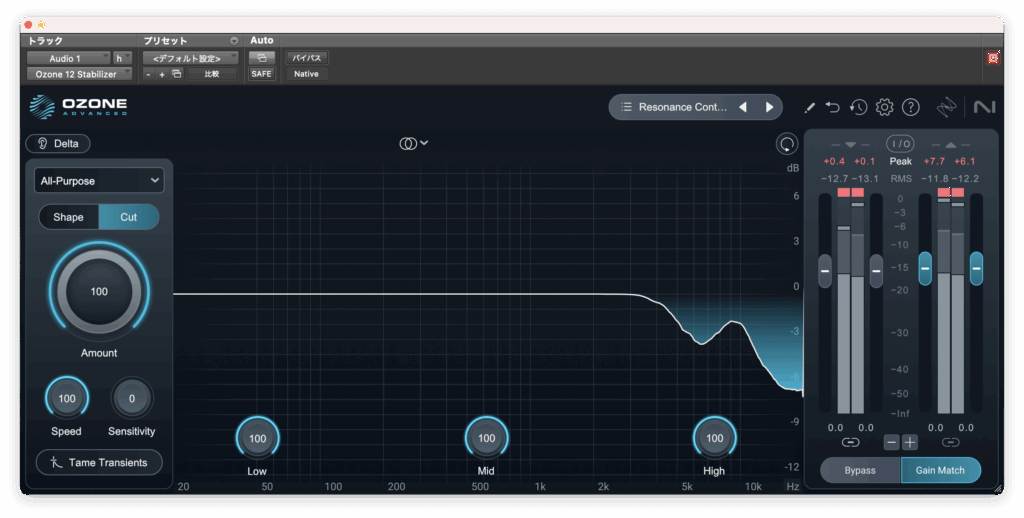

Cutモードに変更するとブーストは行わなくなりカットのみとなります。

こちらでは左下のパラメーターが1つ替わります。

Speedはイコライザーの動く速さです。

Sensitivityは反応性を操作します。高い値にするとカットが正確になり飛び出た音を許容しなくなります。

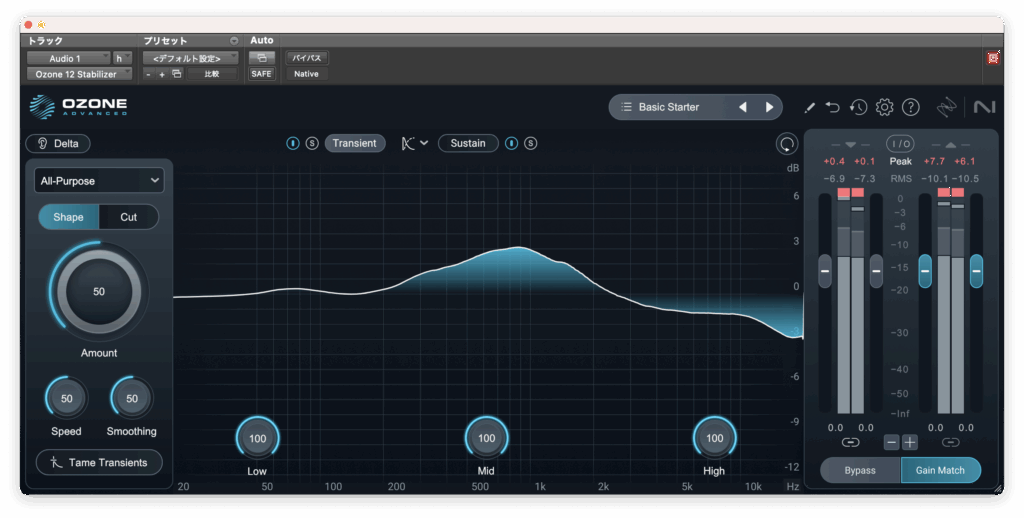

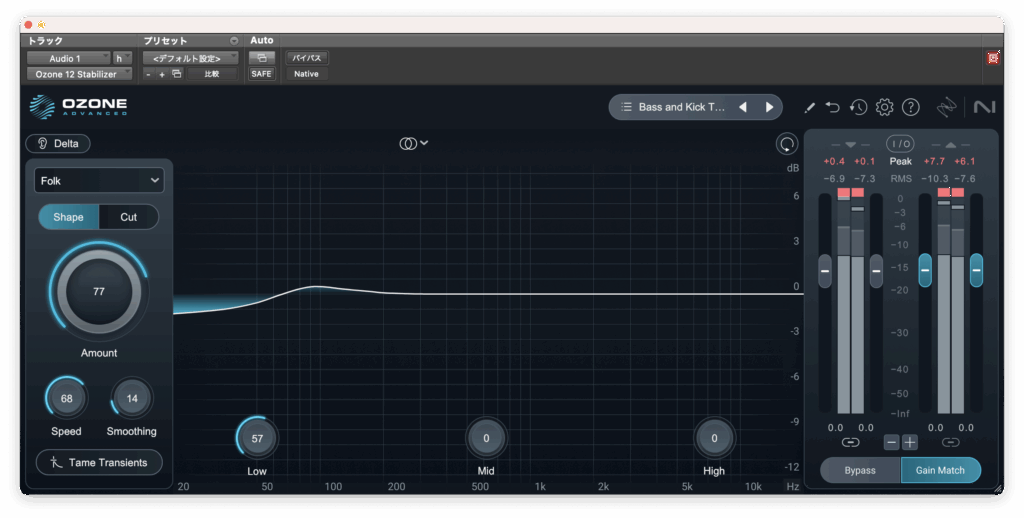

Low(100Hz以下)、Mid(100〜5.6kHz)、High(5.6kH以上)で適用率を決めることもできます。

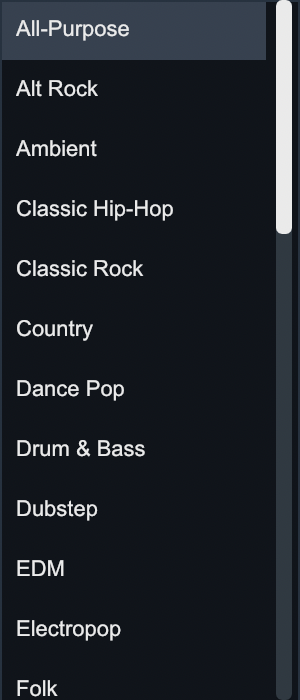

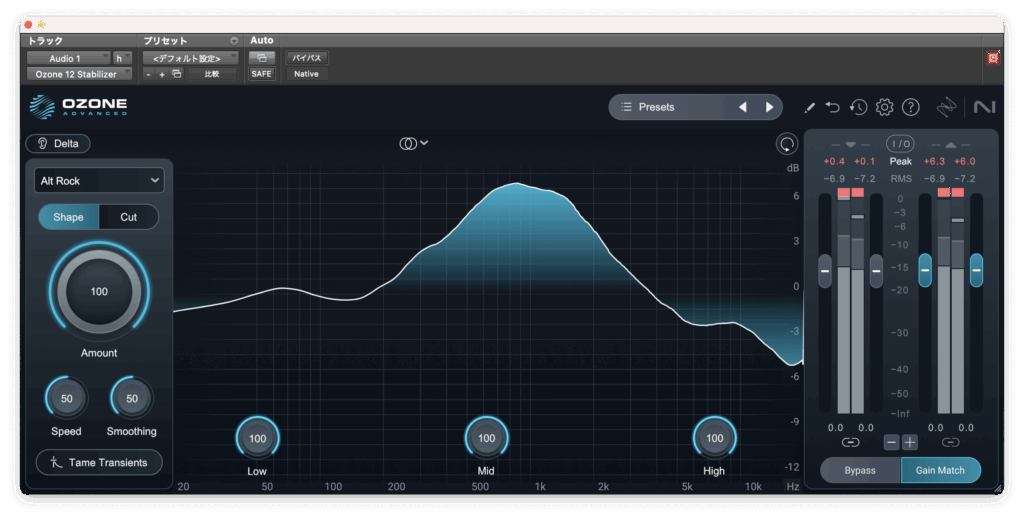

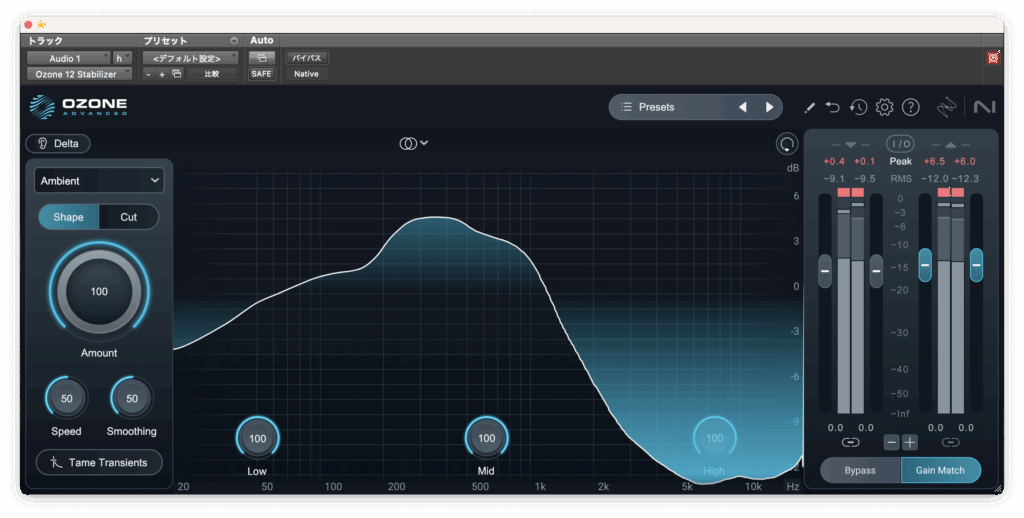

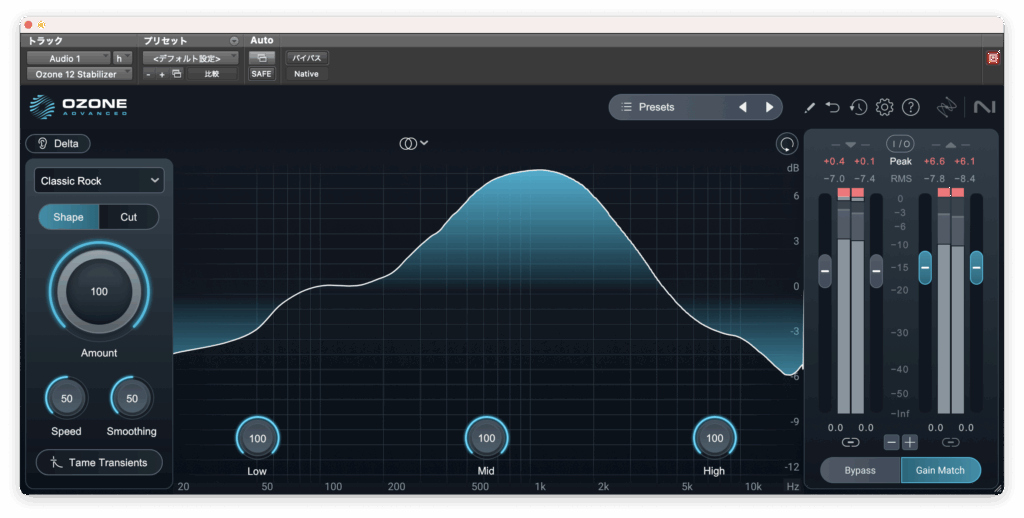

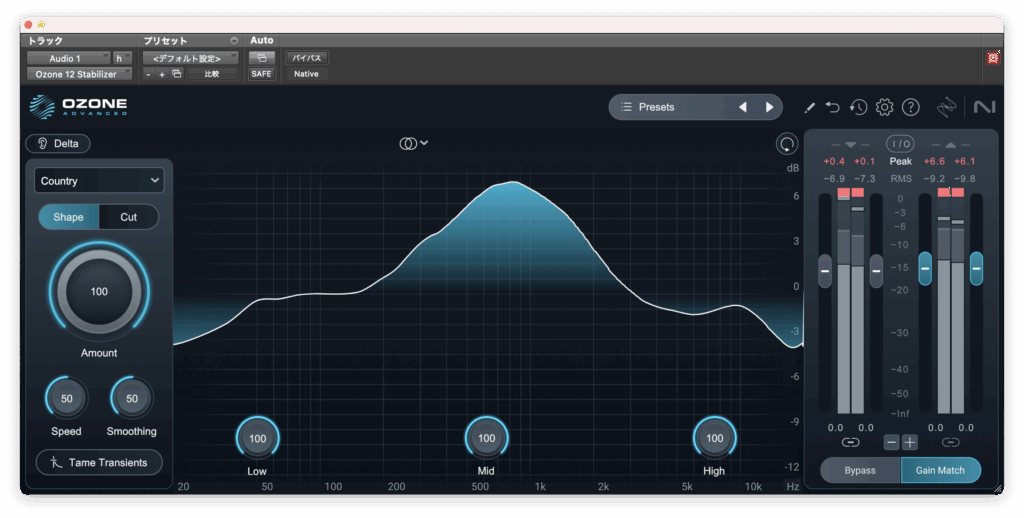

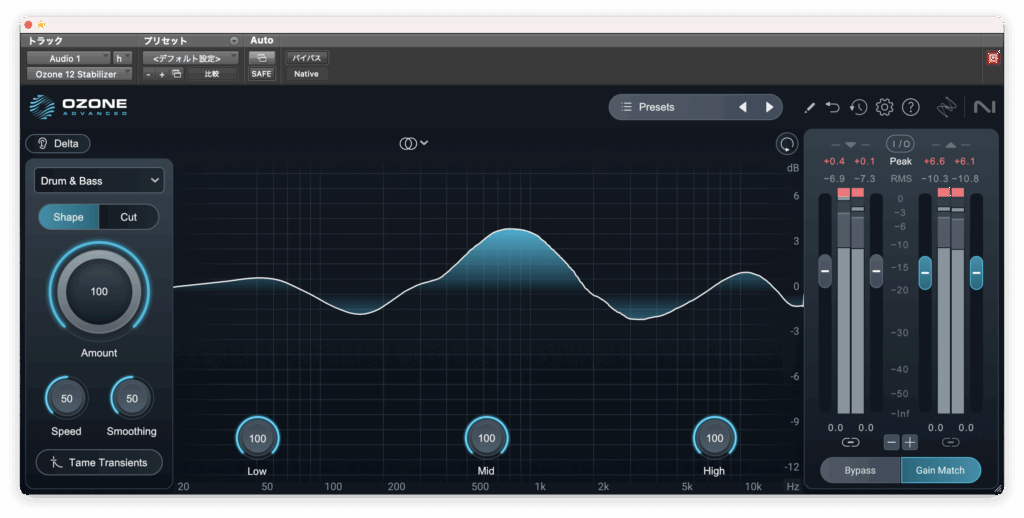

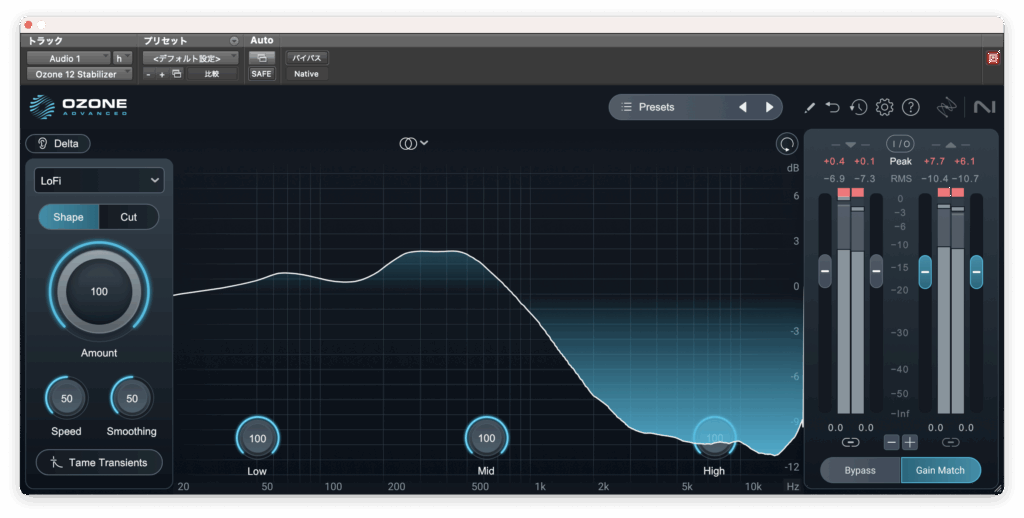

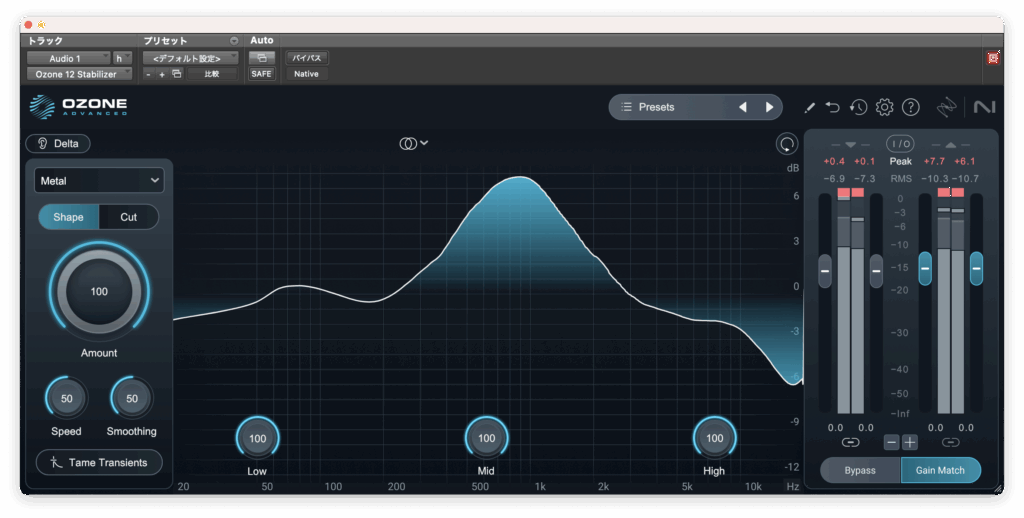

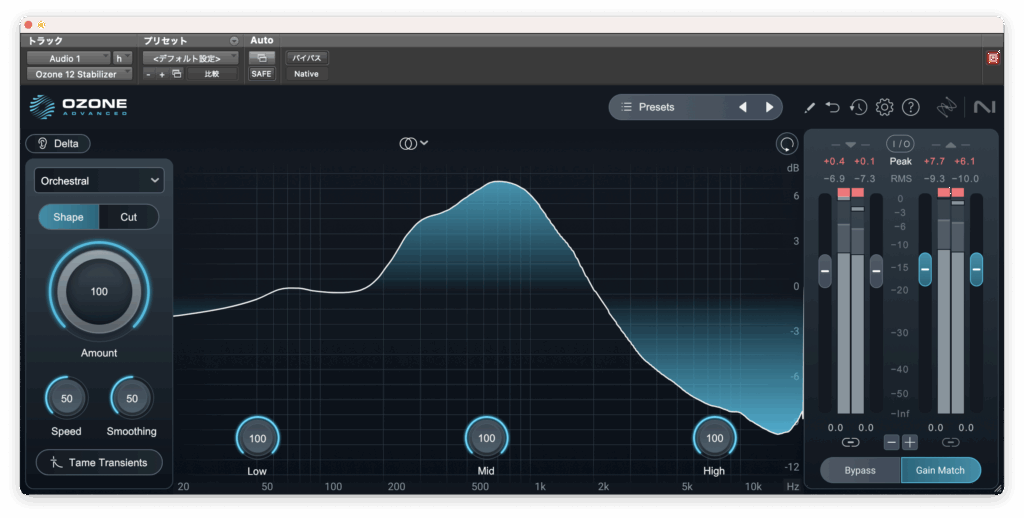

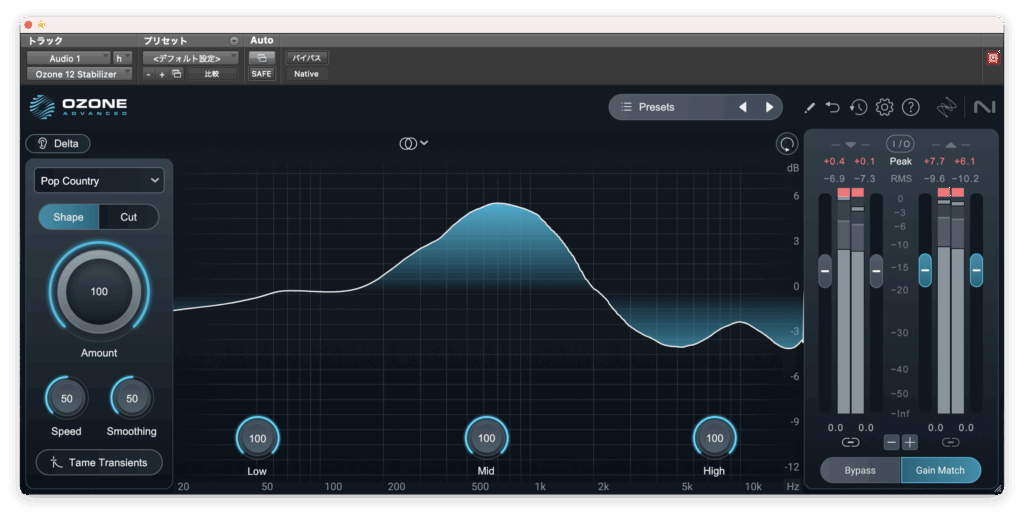

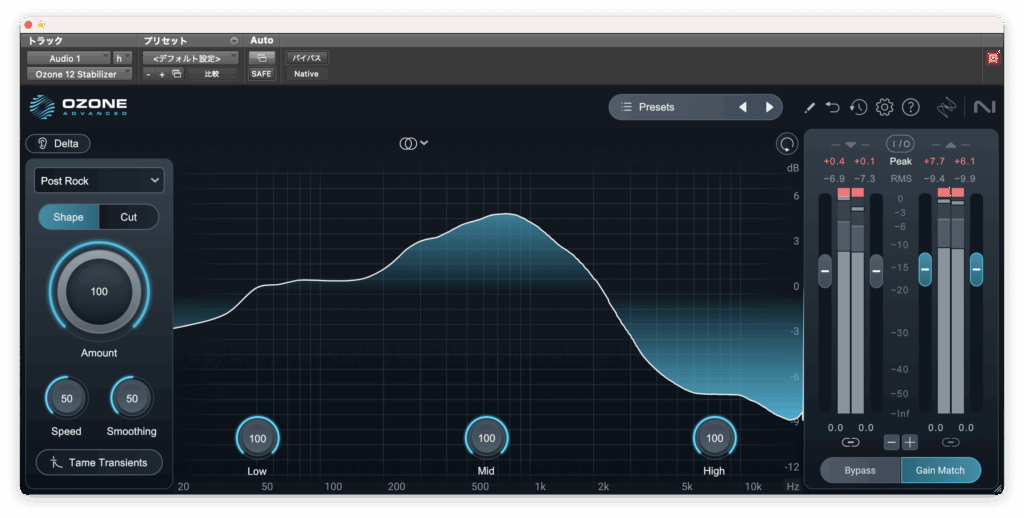

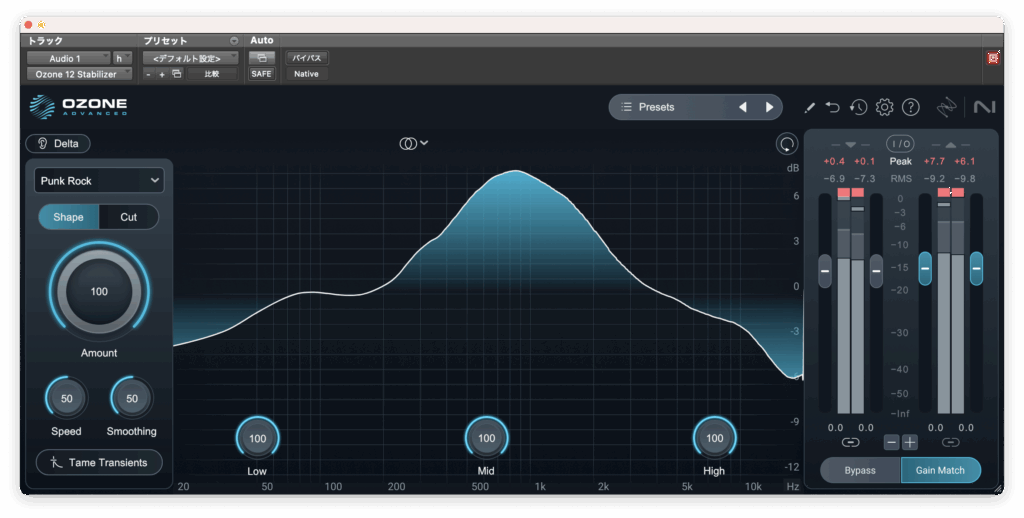

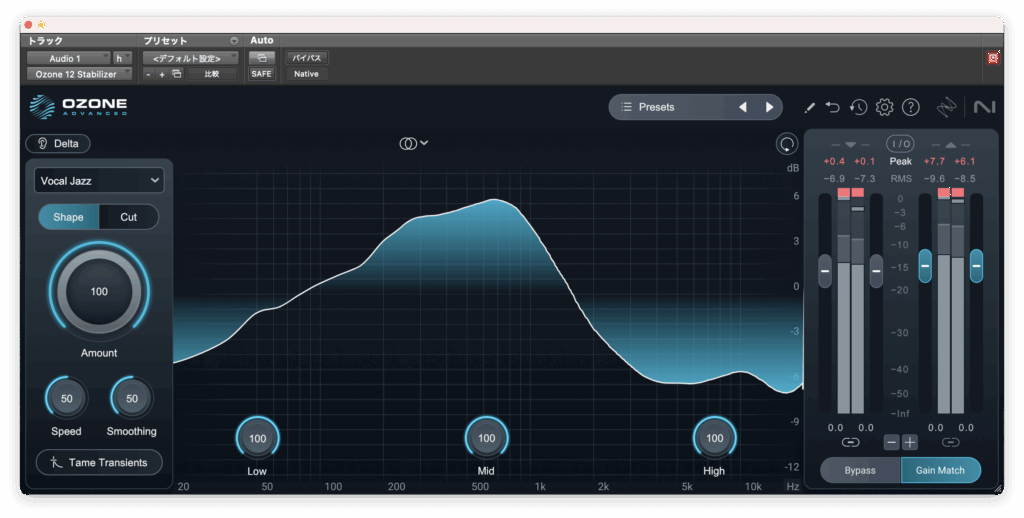

また、左上のAll-Purposeを変えることで目的に応じたイコライジングをすることができます。

順番に試していきます。

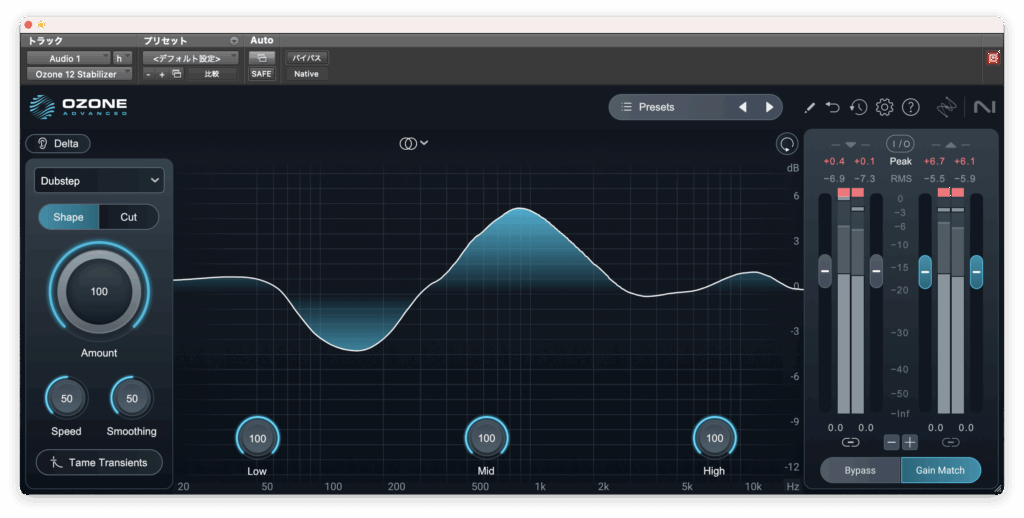

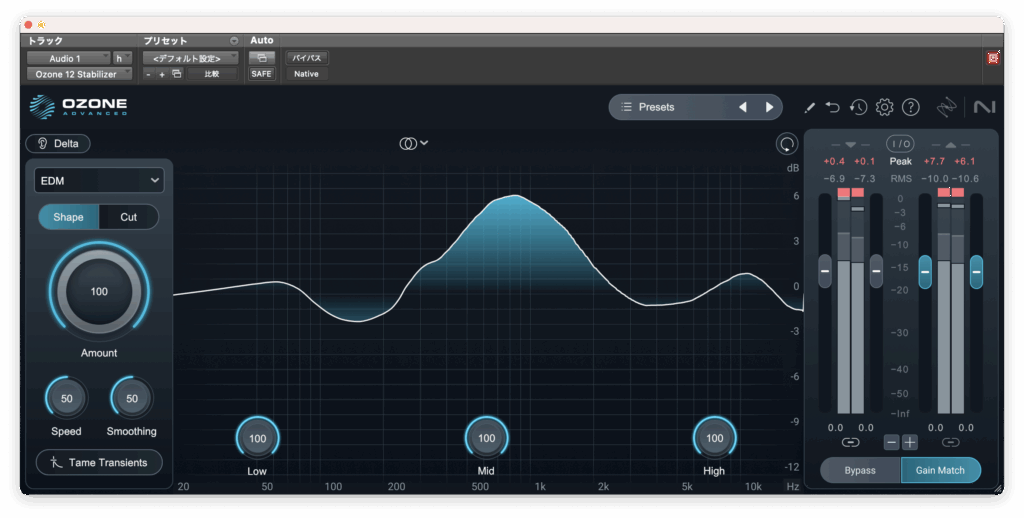

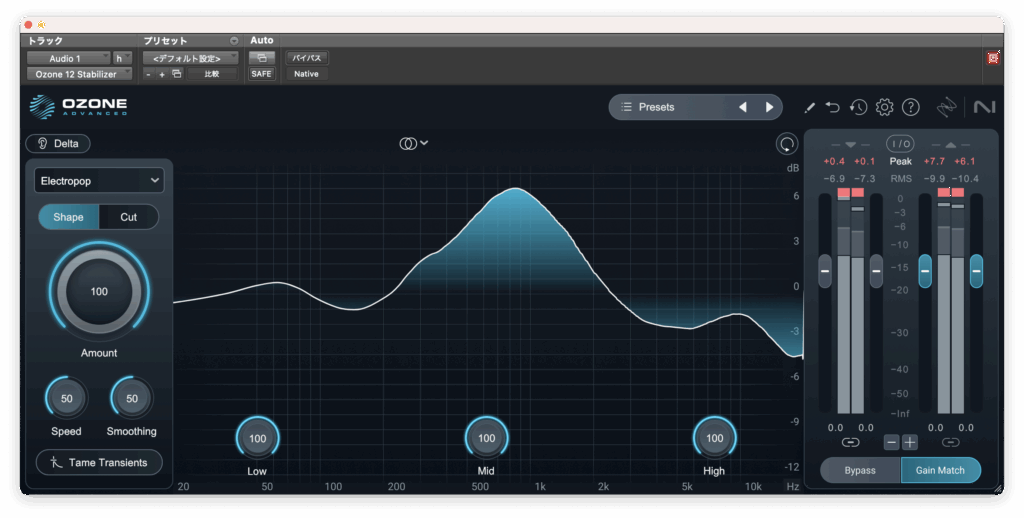

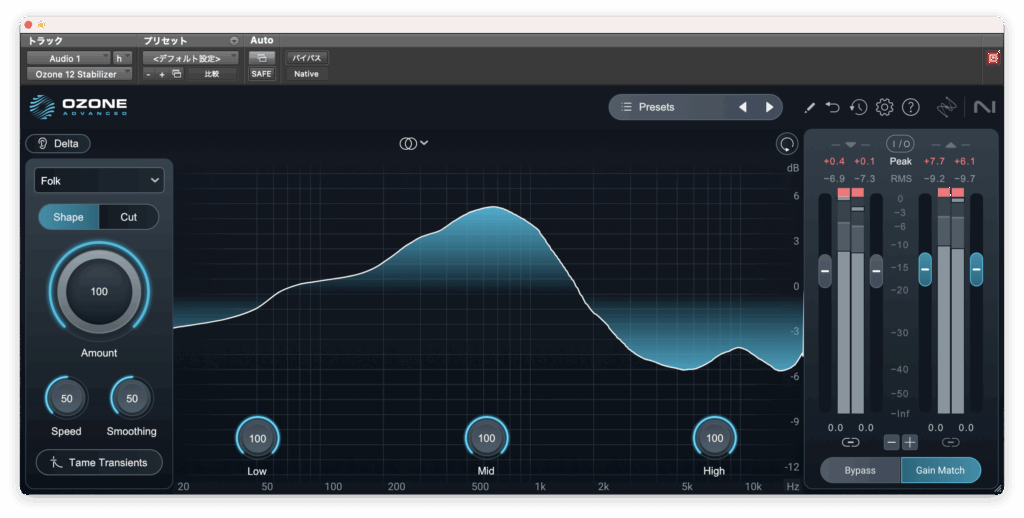

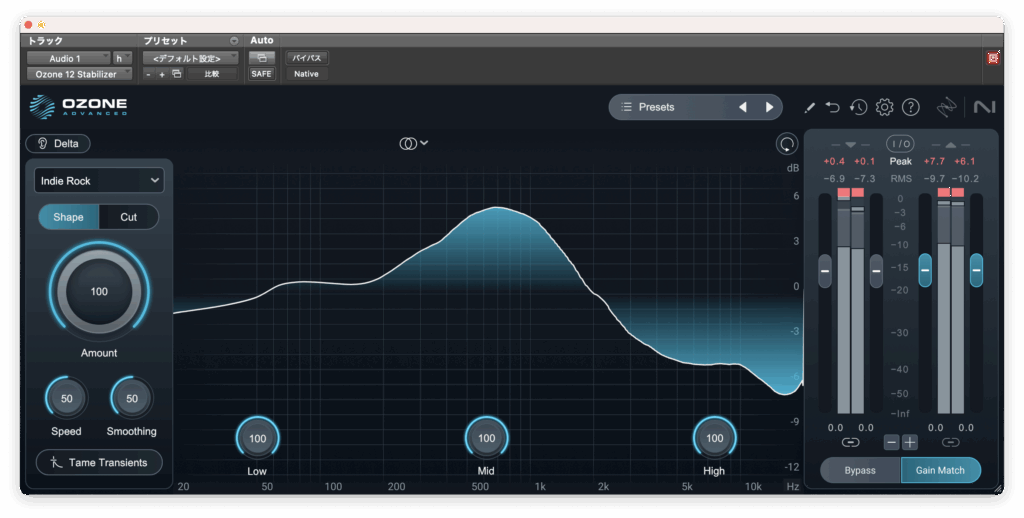

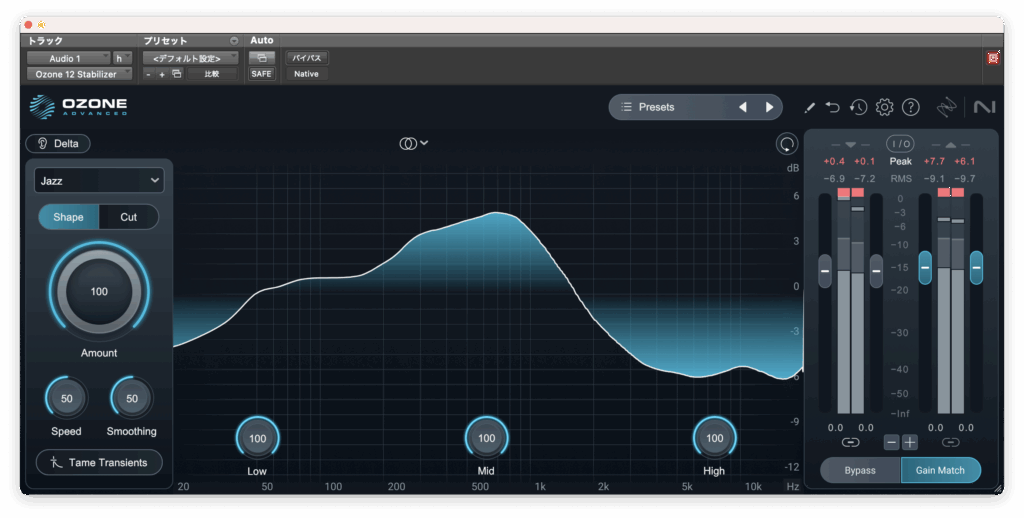

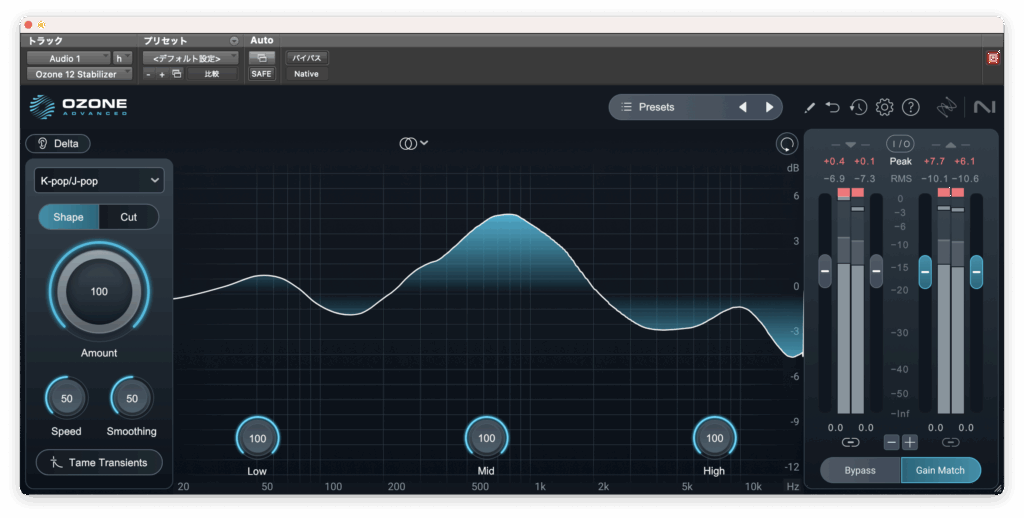

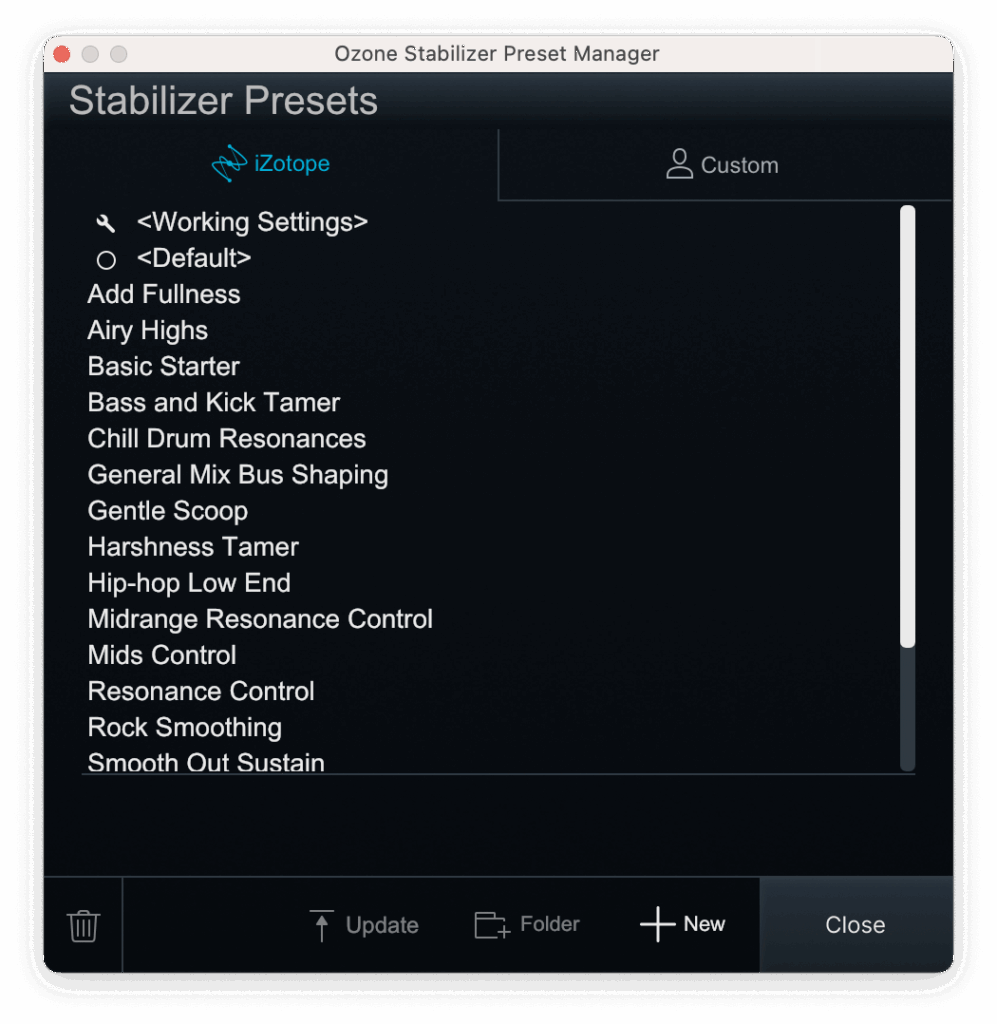

プリセット

ここからはプリセットを試していきます。

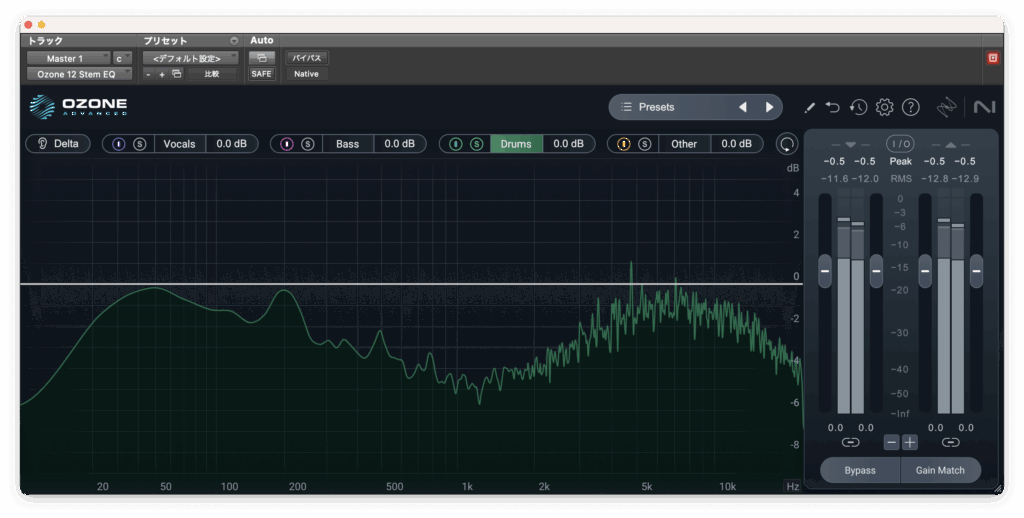

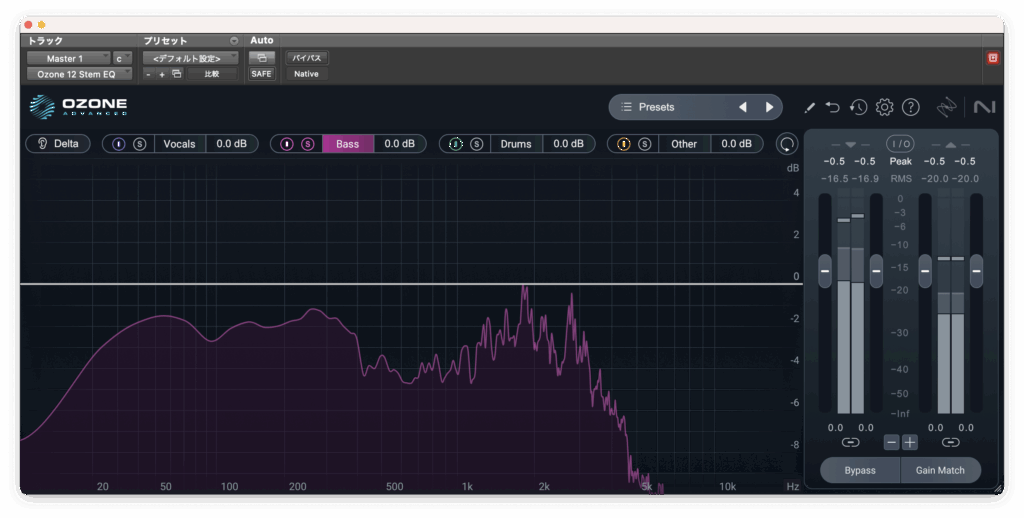

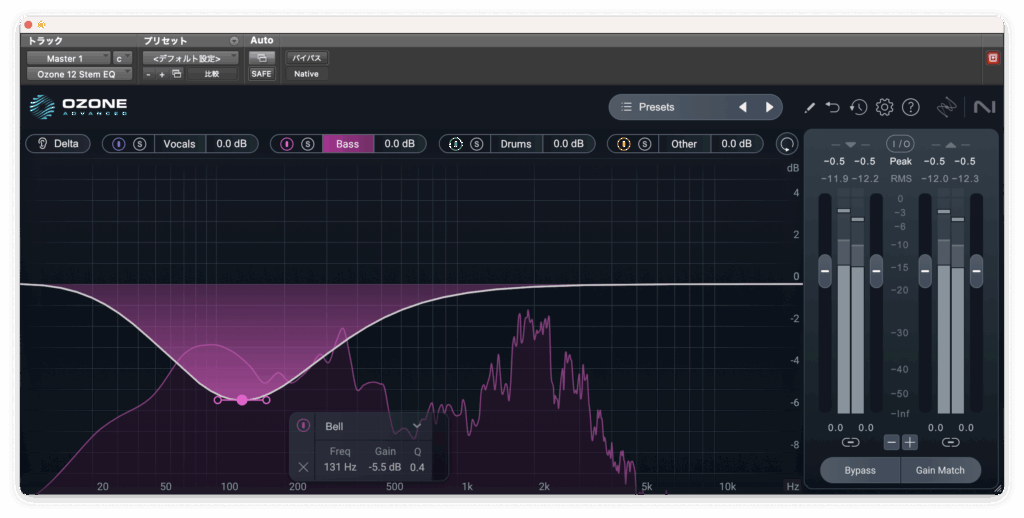

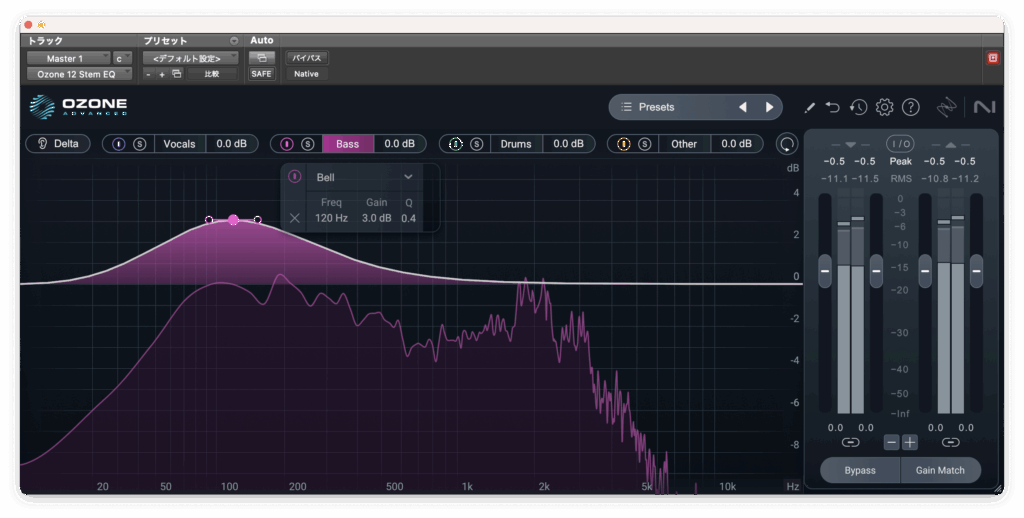

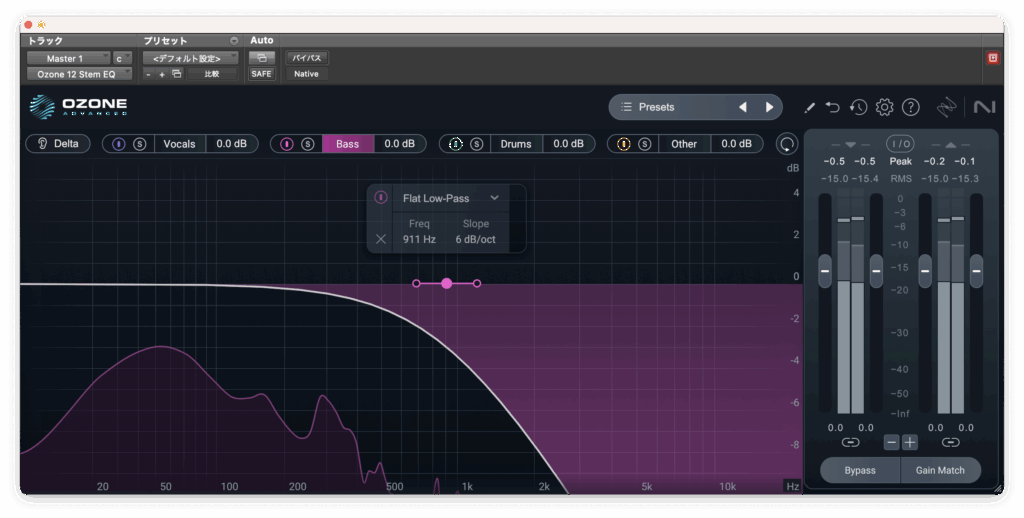

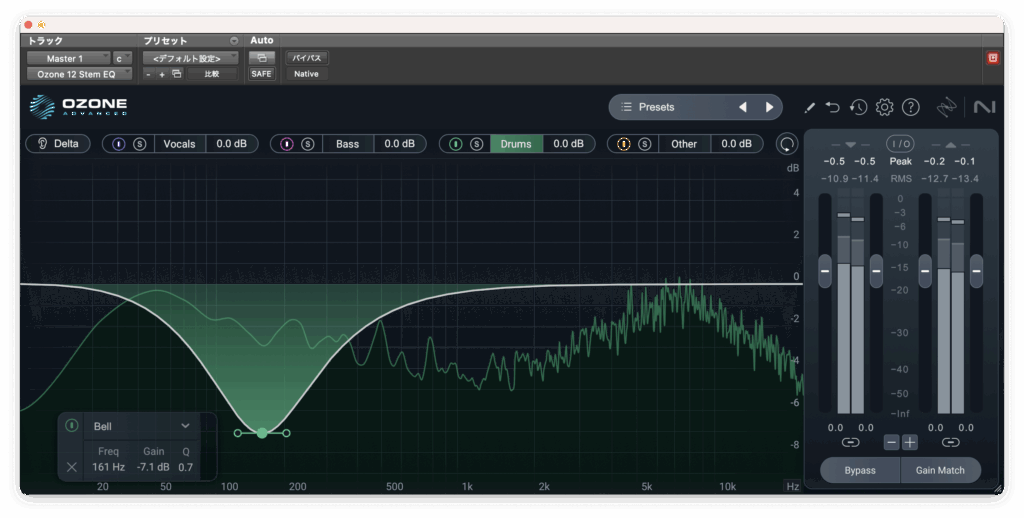

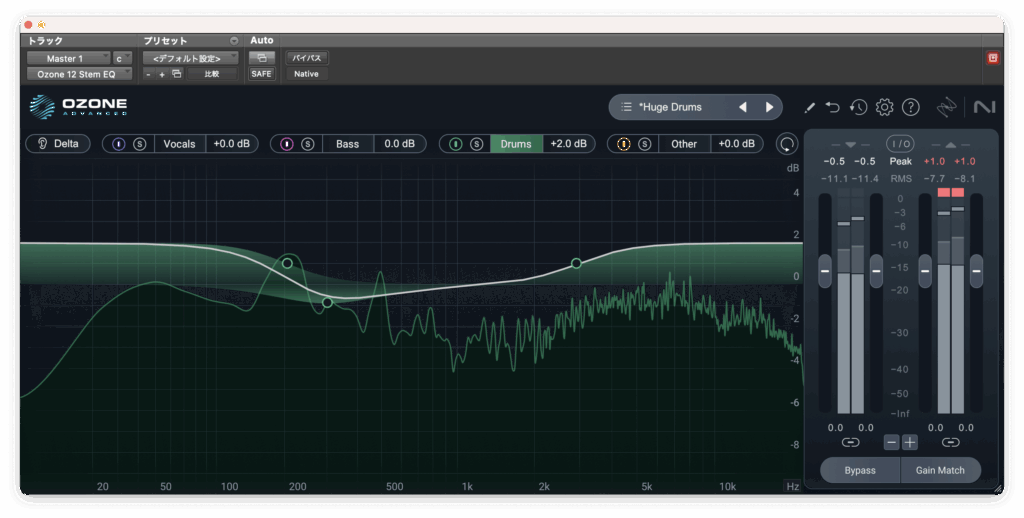

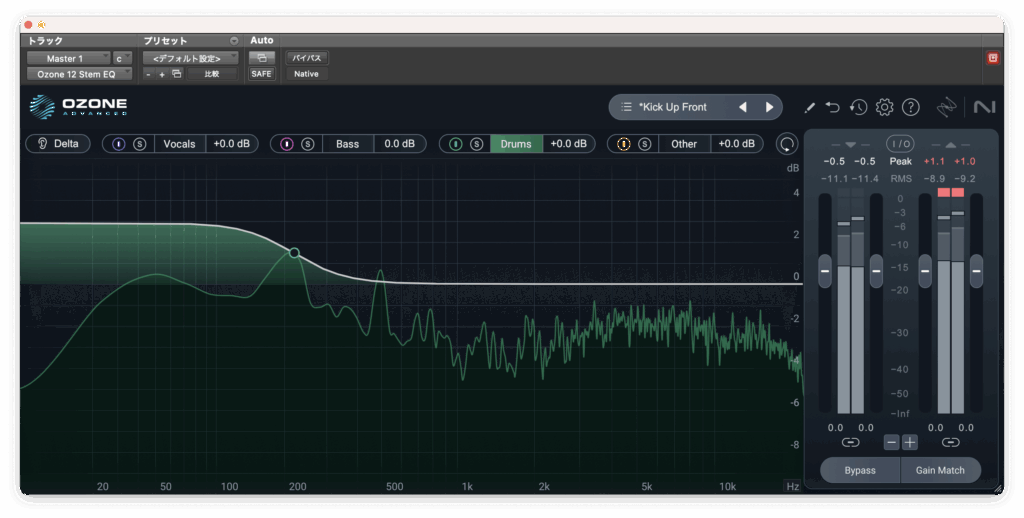

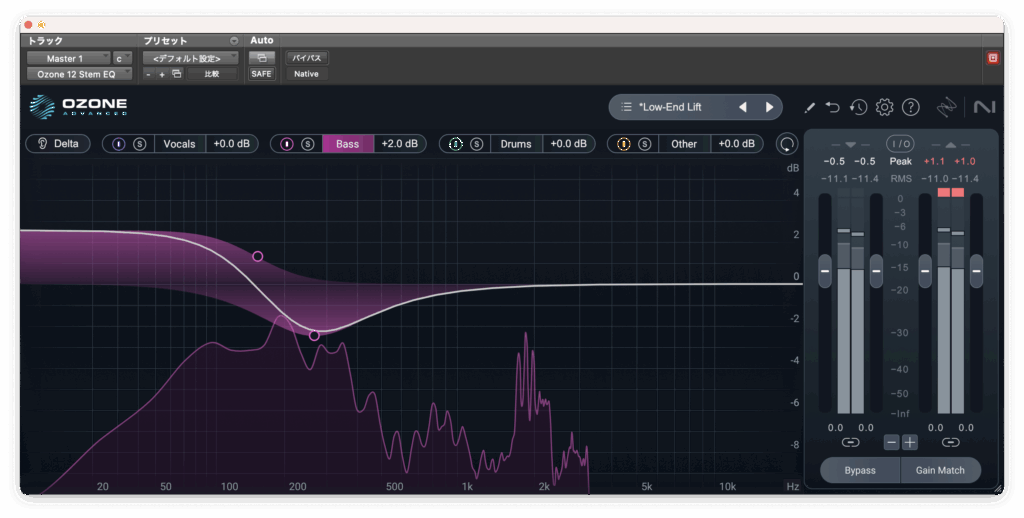

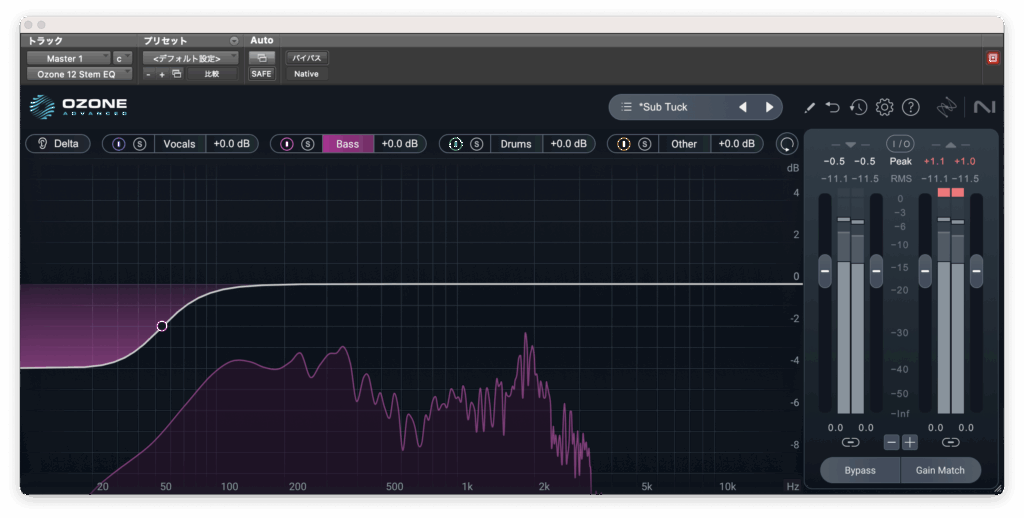

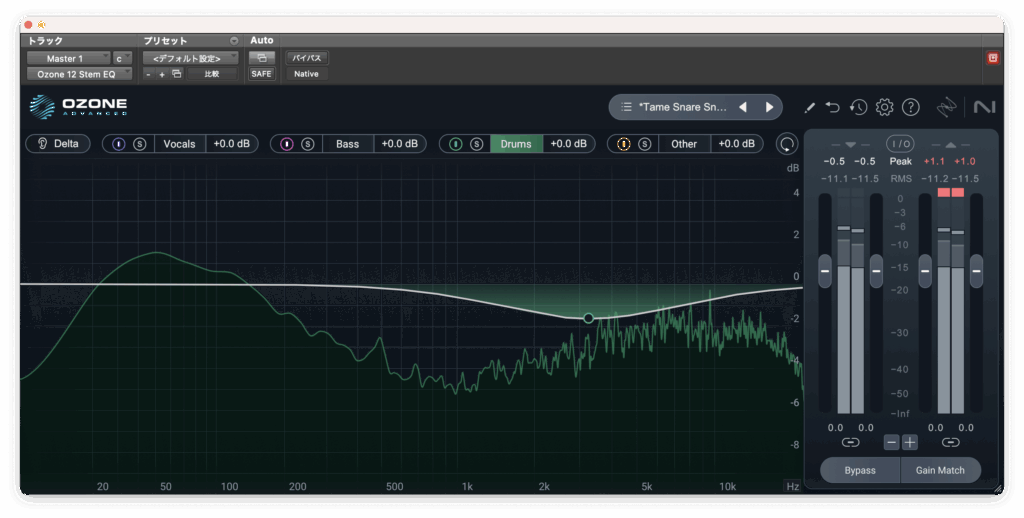

Stem EQ

Vocals、Bass、Drums、Otherの4つに分けて音量操作、イコライジングすることができます。

先程のベースを乗せたソースを使います。

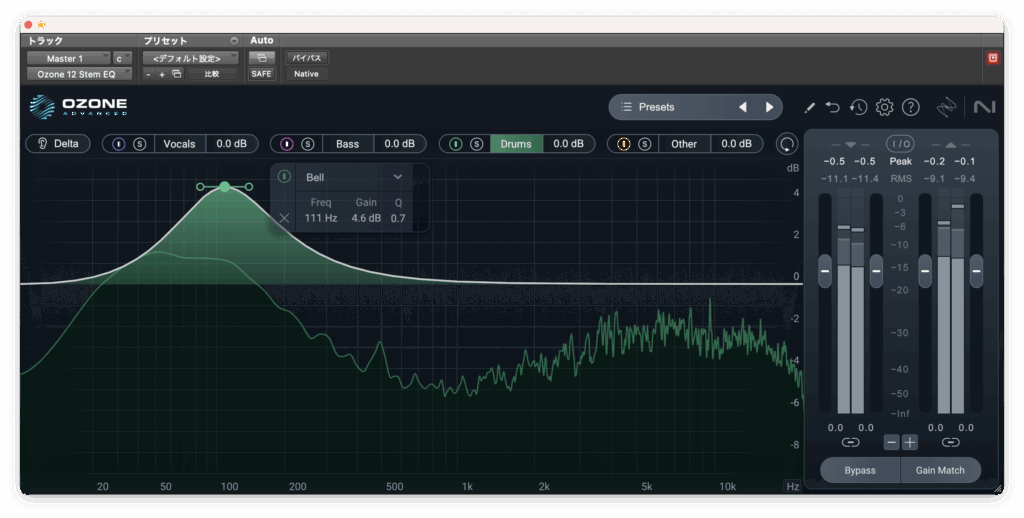

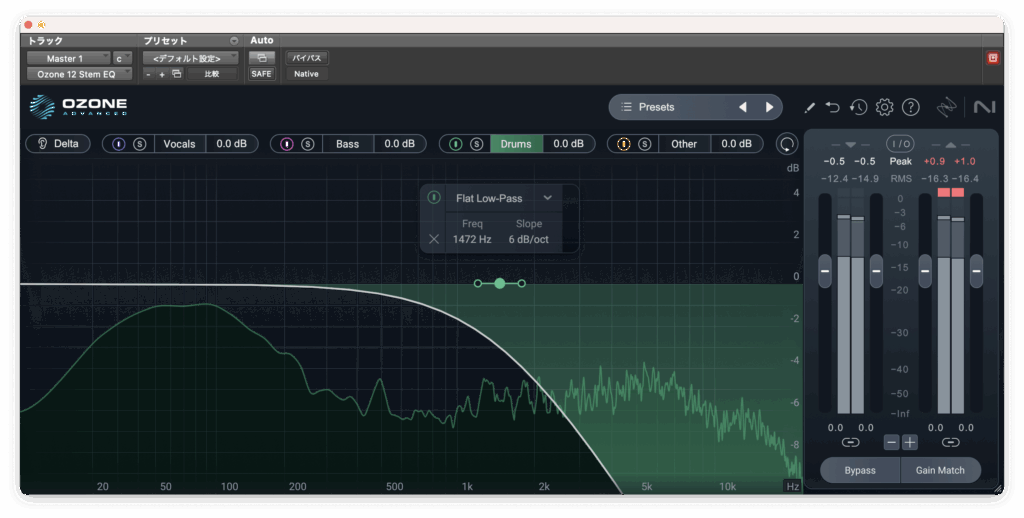

ドラムのソロモードにしてみました。

同様にベースのソロモードにもしてみます。

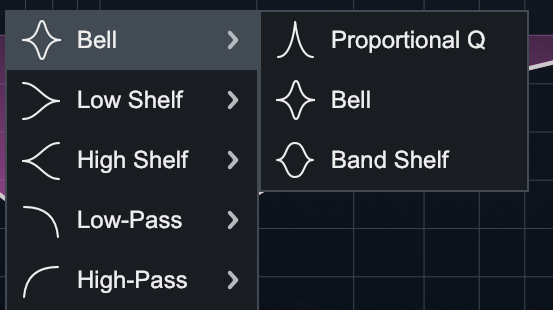

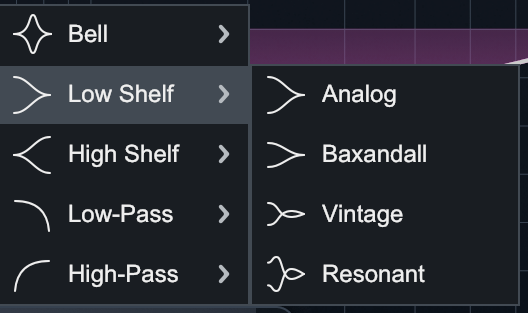

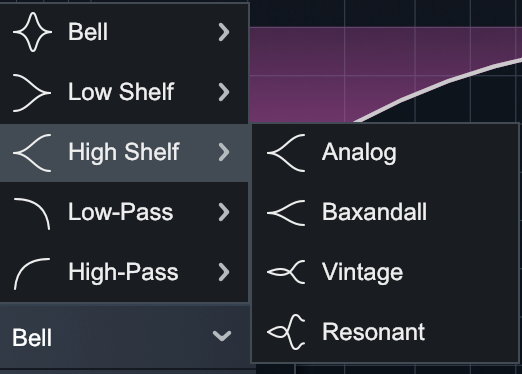

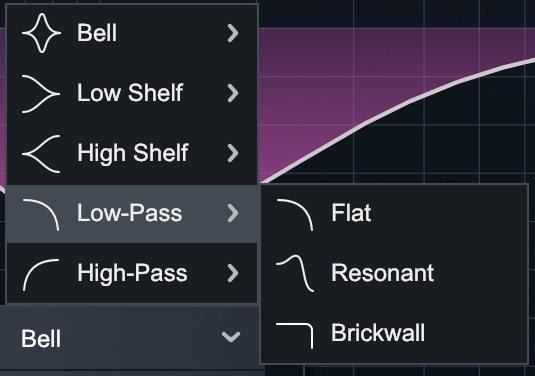

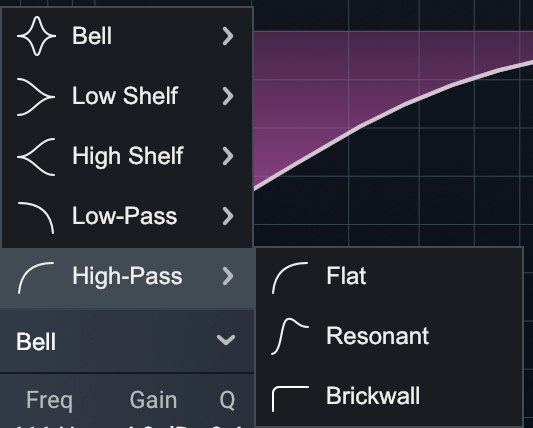

カーブの種類は17つと多めに用意されています。

適当にベースにイコライザーをかけてみます。

次はドラムです。

設置できるバンド数は1パート当たり8つでした。

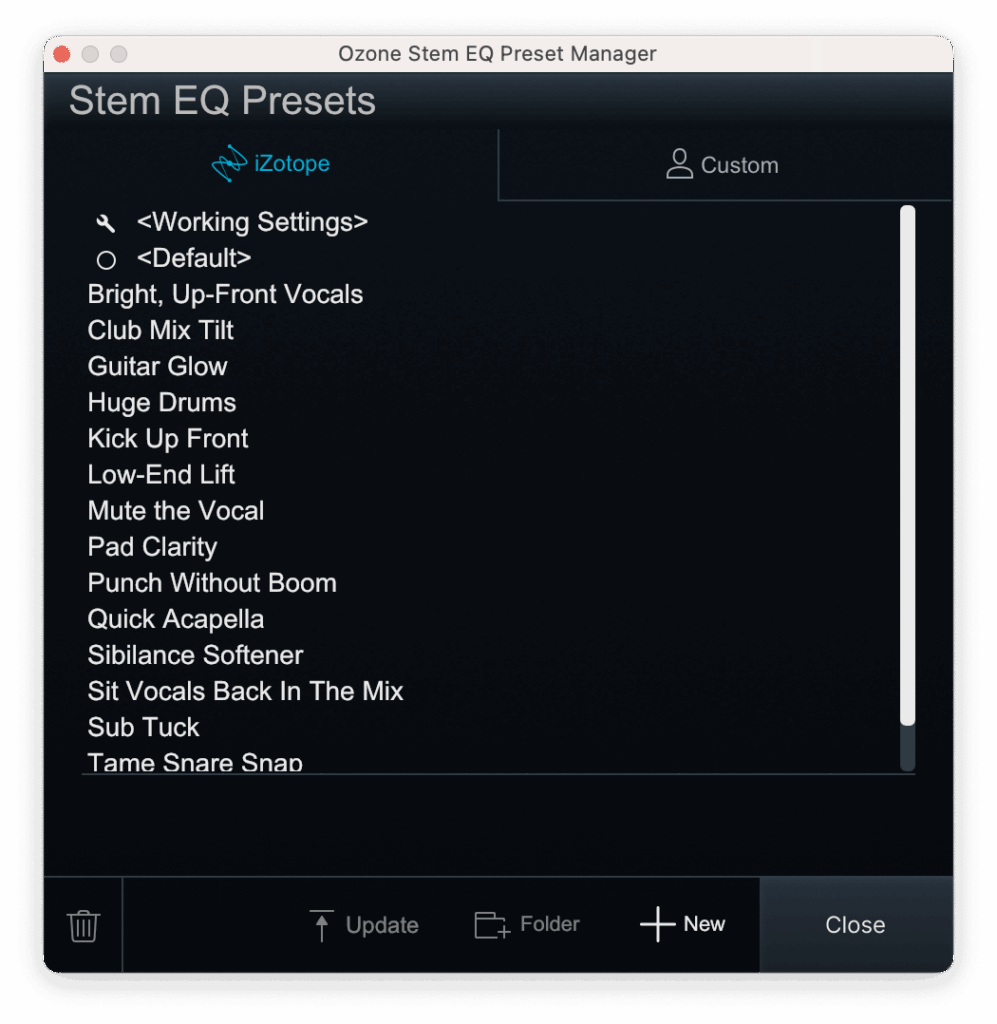

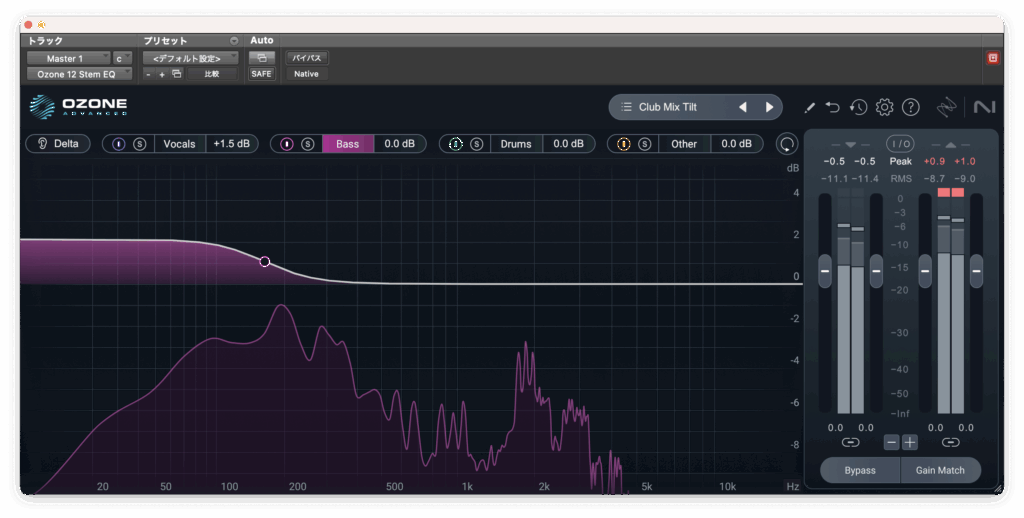

プリセット

プリセットを試しますがドラムまたはベースが関わりそうなもののみとします。

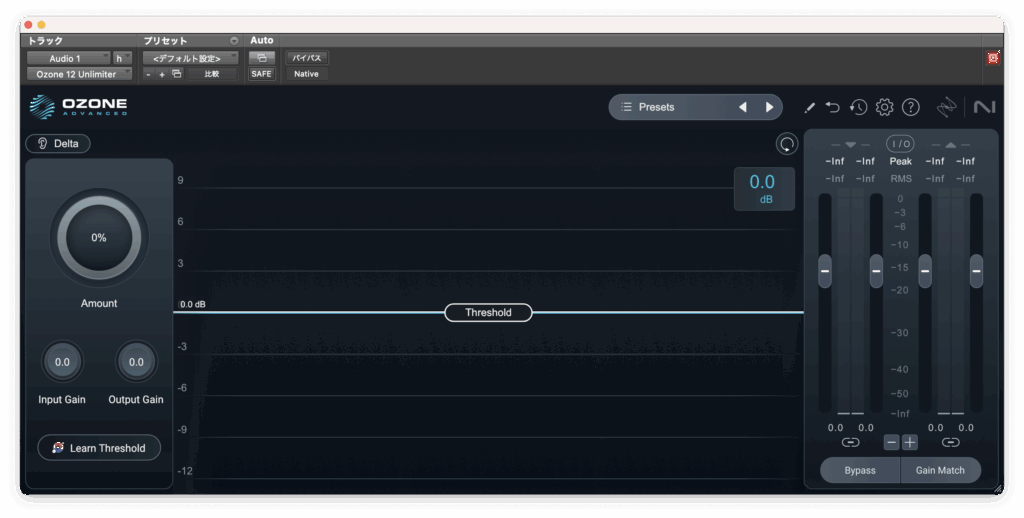

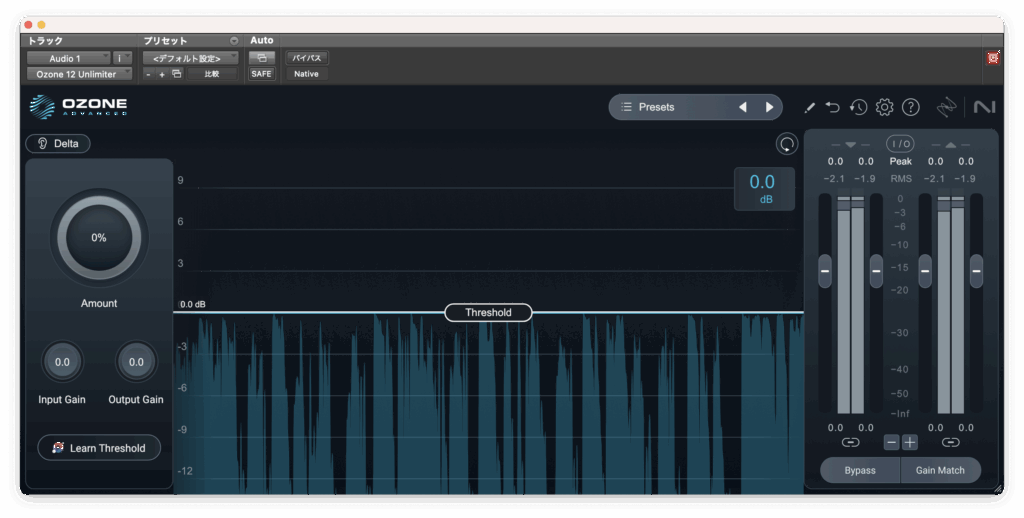

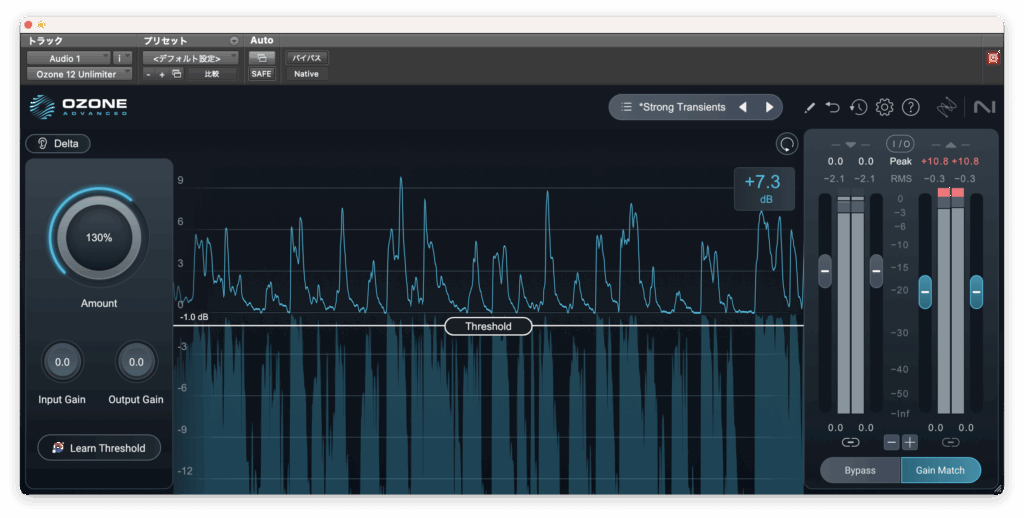

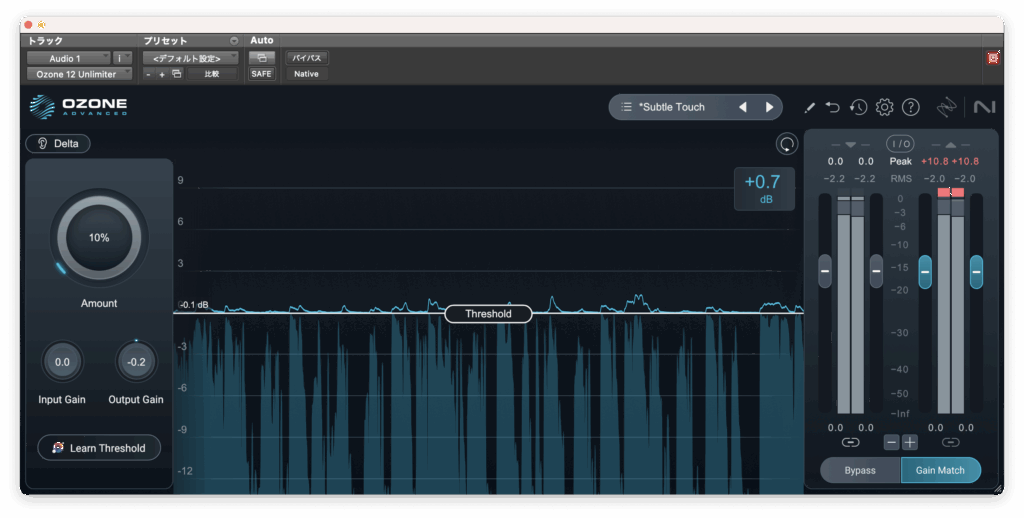

Unlimiter

UnlimiterということでLimiterの反対を行うモジュールですね。

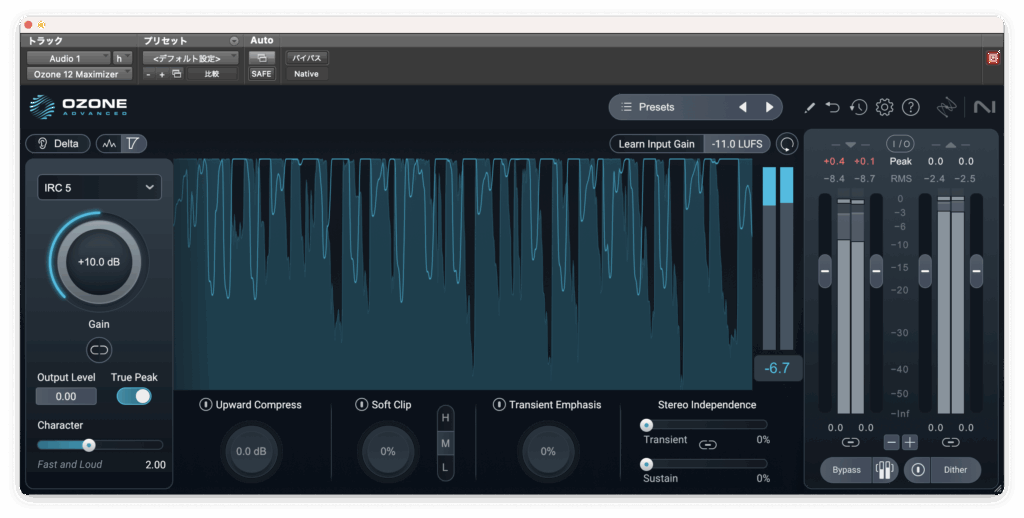

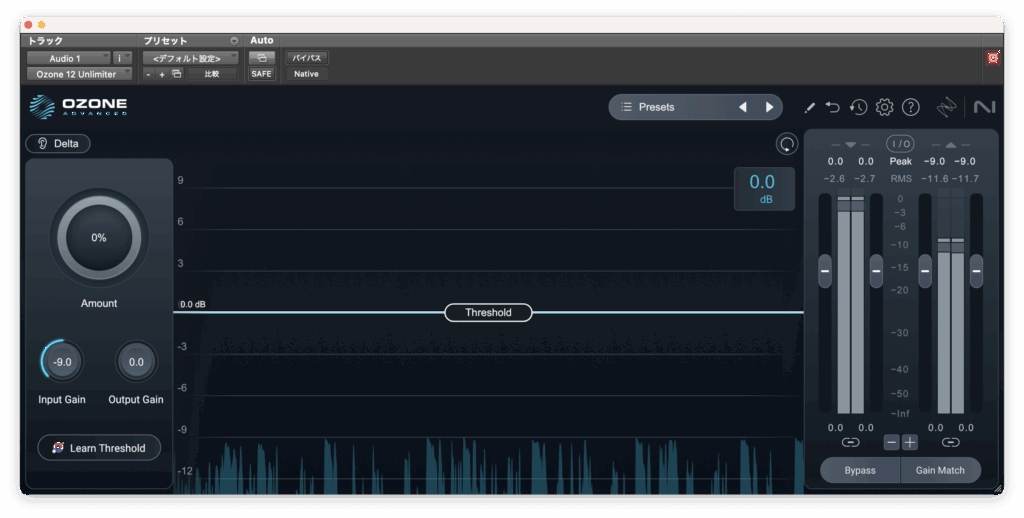

まずOzone 12のMaximizerを使って予め音を潰しておきます。

この後段にUnlimiterを配置します。

音割れするのでInput Gainを下げます。

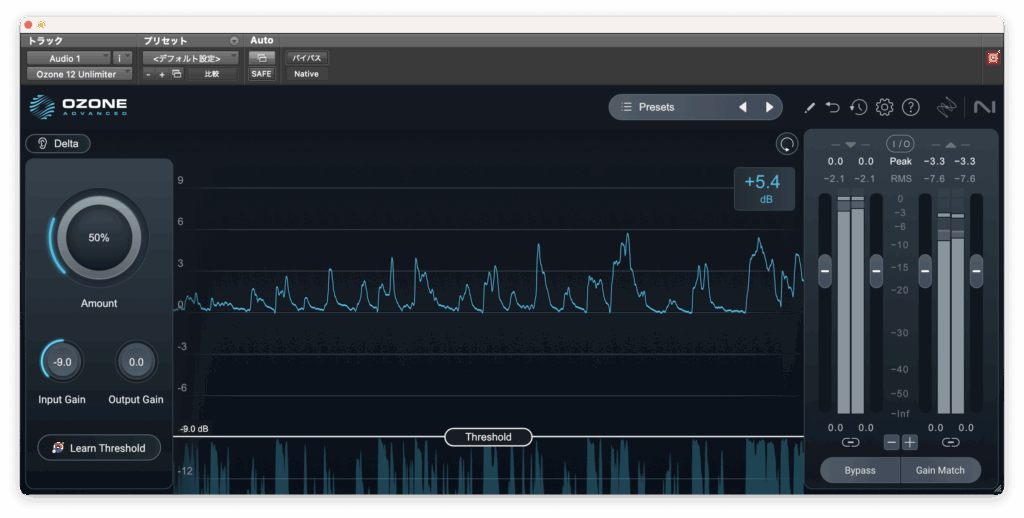

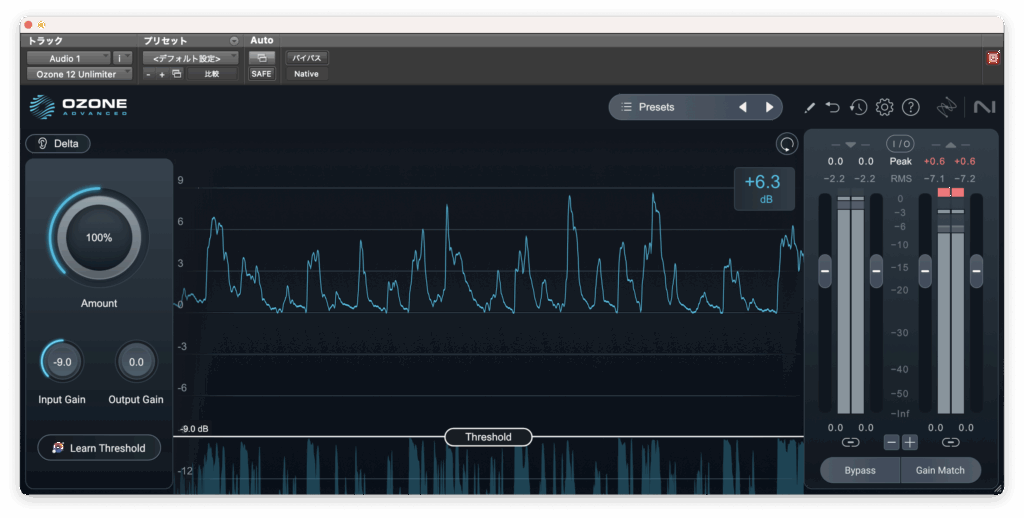

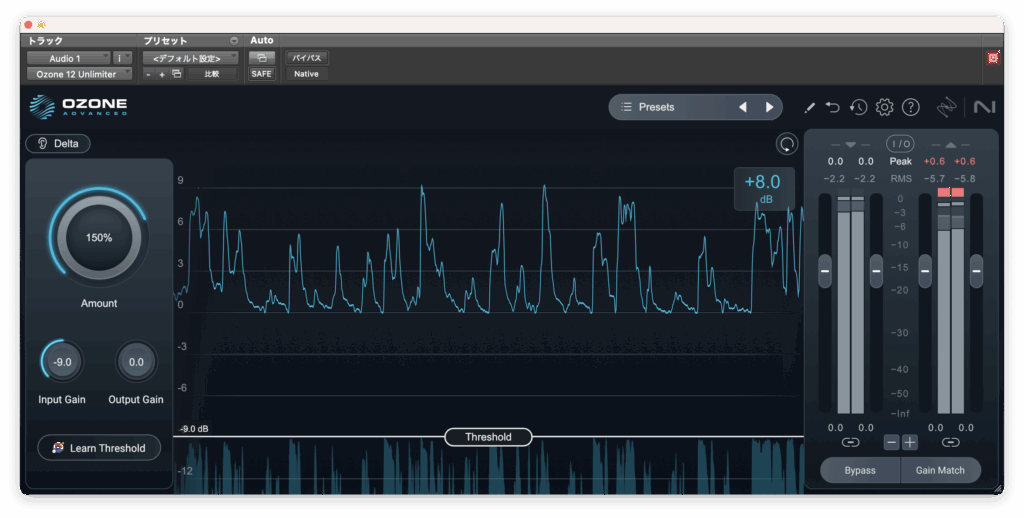

Thresholdを-9.0 dBにしてAmountを上げていきます。

このようにリミッターで潰れていたであろう箇所を修復してくれます。

ちなみに左下のLearn Thresholdを用いると再生してるソースの最大レベルを検出してThresholdを自動でセットしてくれます。

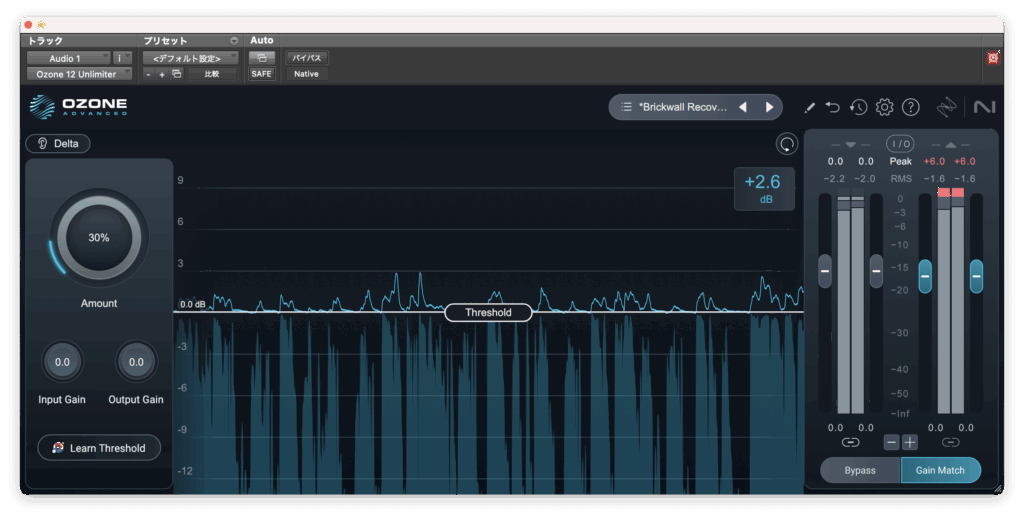

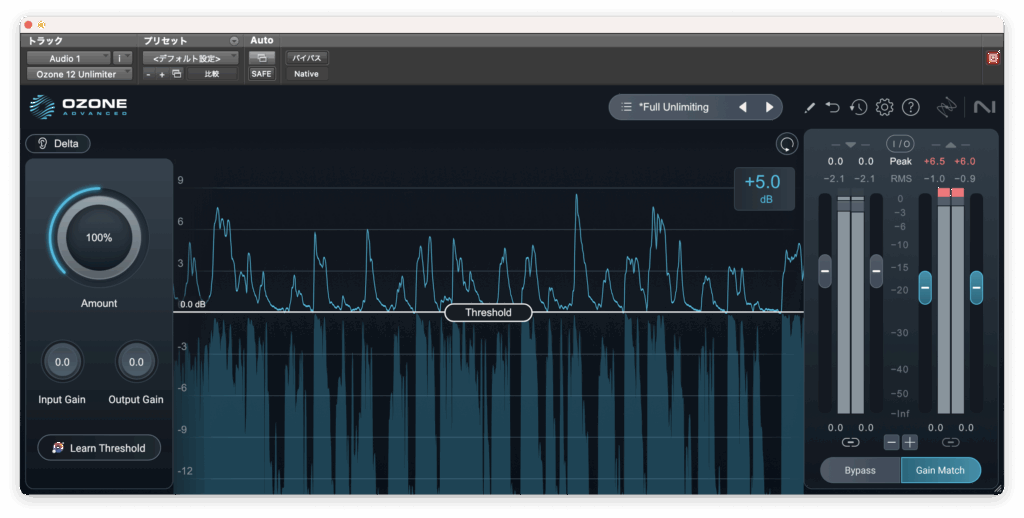

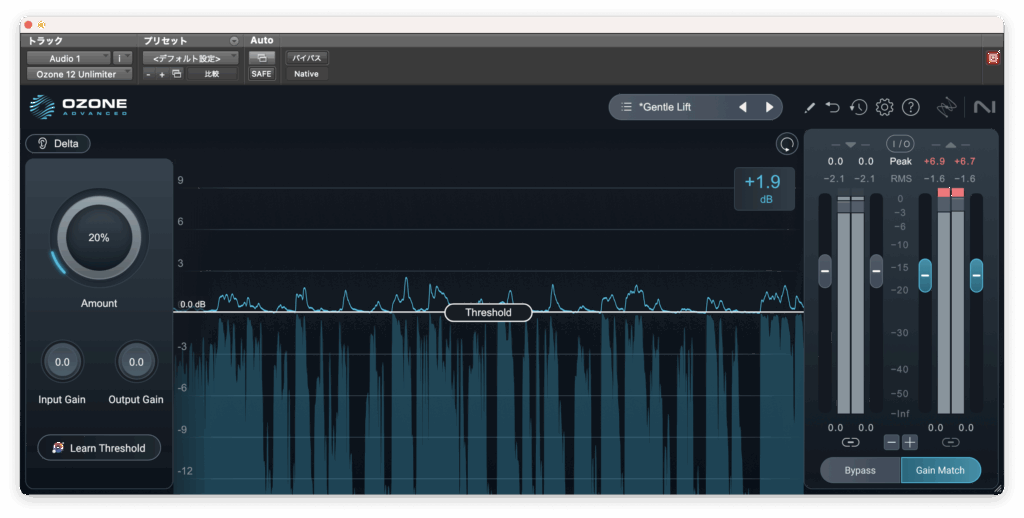

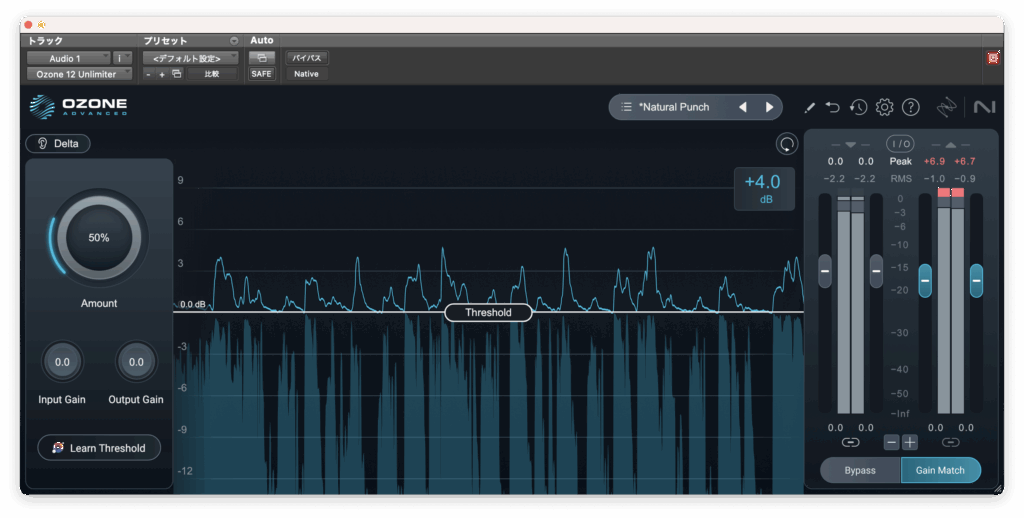

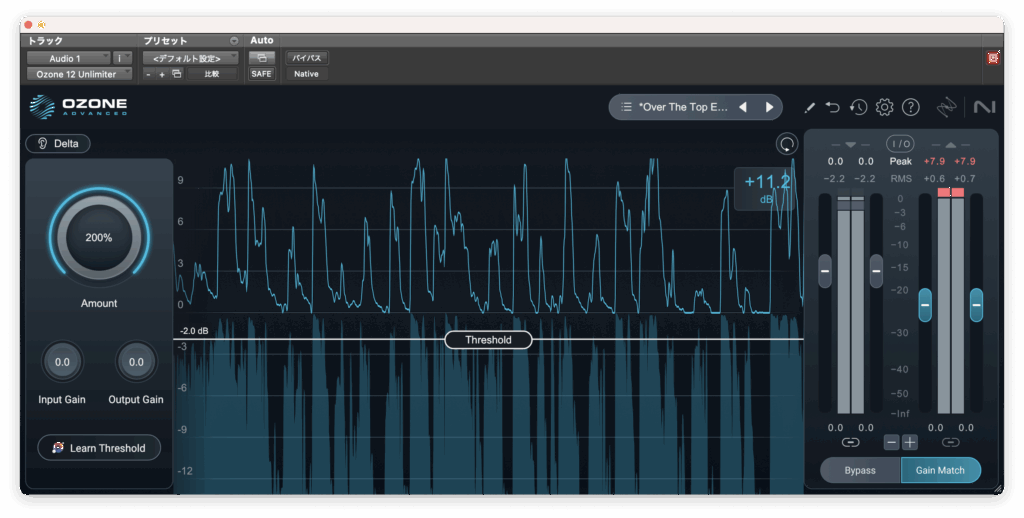

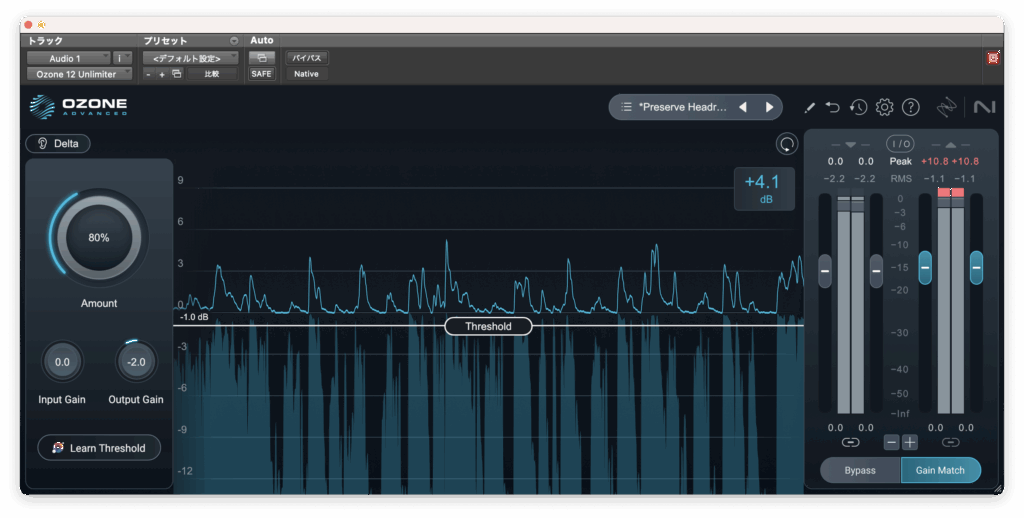

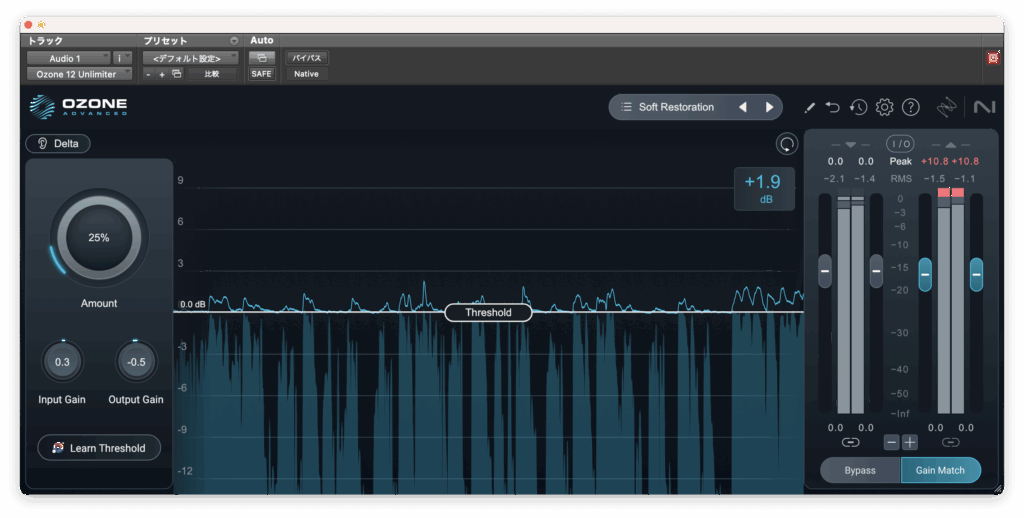

プリセット

ここからはプリセットを試していきます。(レベルオーバー防止のためGain Matchを有効にします)

まとめ

2列目はソースのリペア系の細かいところを補正するツールが多かったですね。

後編に続きます。

ショップサイトはこちら↓

Standard↓

Elements↓

Educational Version↓

クロスグレード↓

アップグレード↓

今月のプラグインセール情報をまとめてみました。

よかったら見ていってください。

コメント