今回はLunacyの「BEAM」について書いていこうと思います。

BEAM

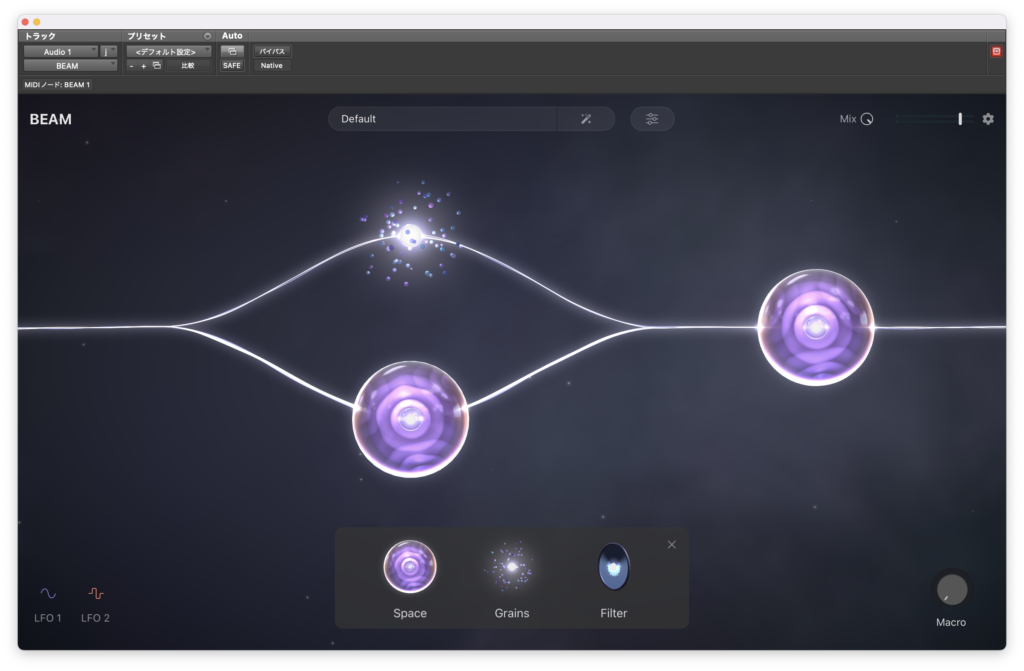

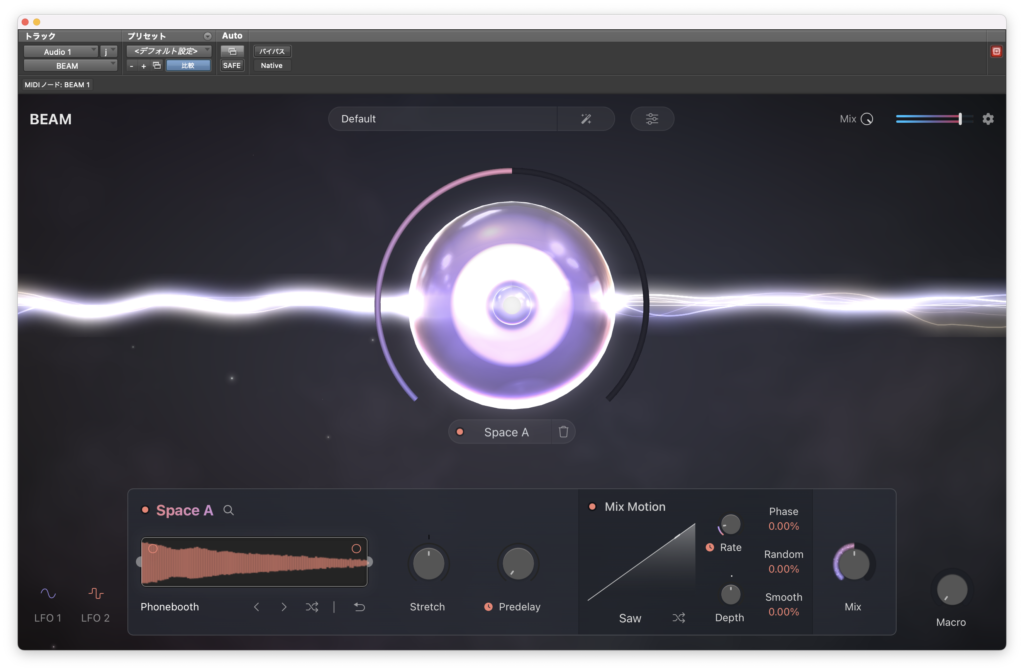

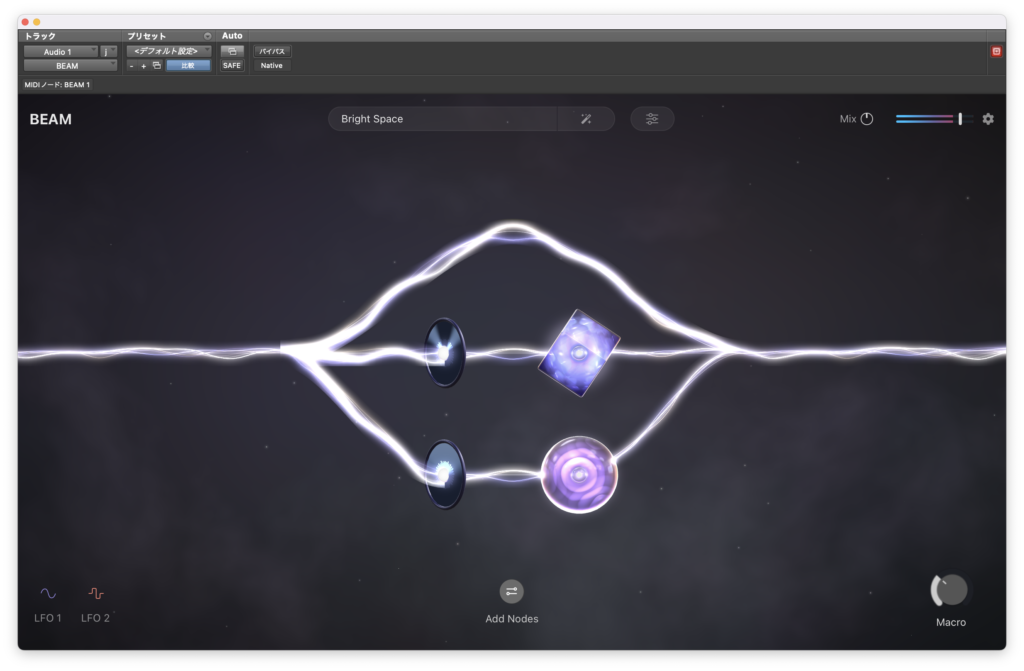

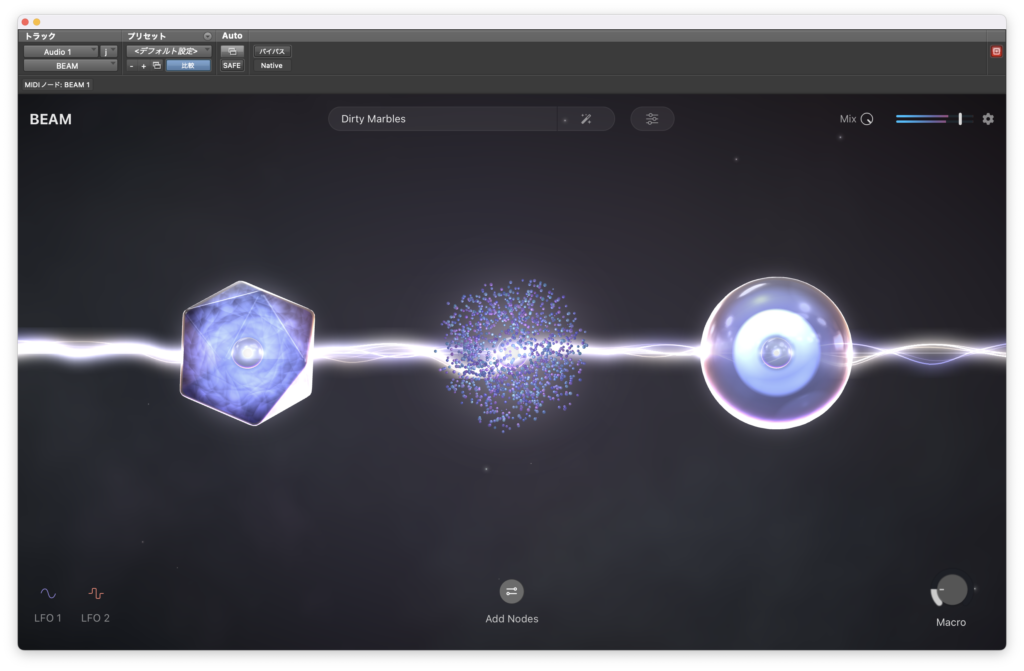

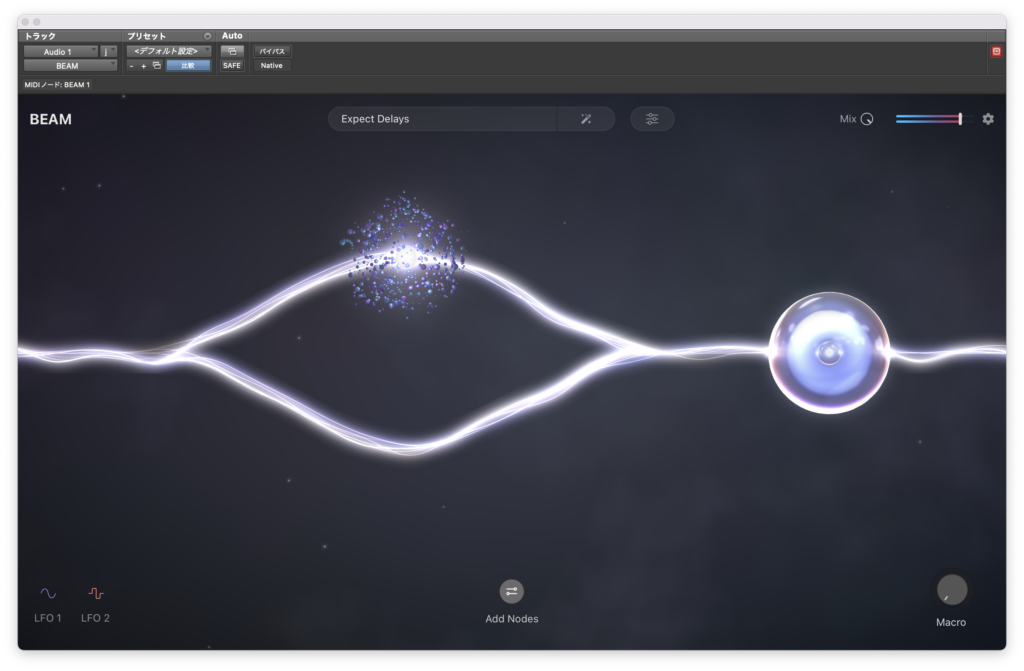

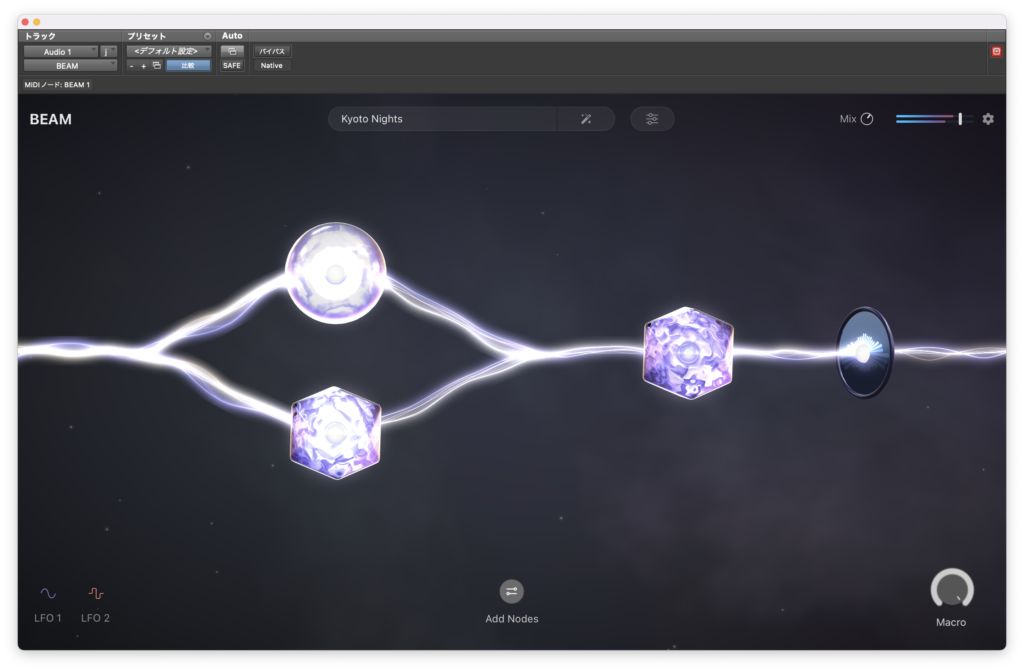

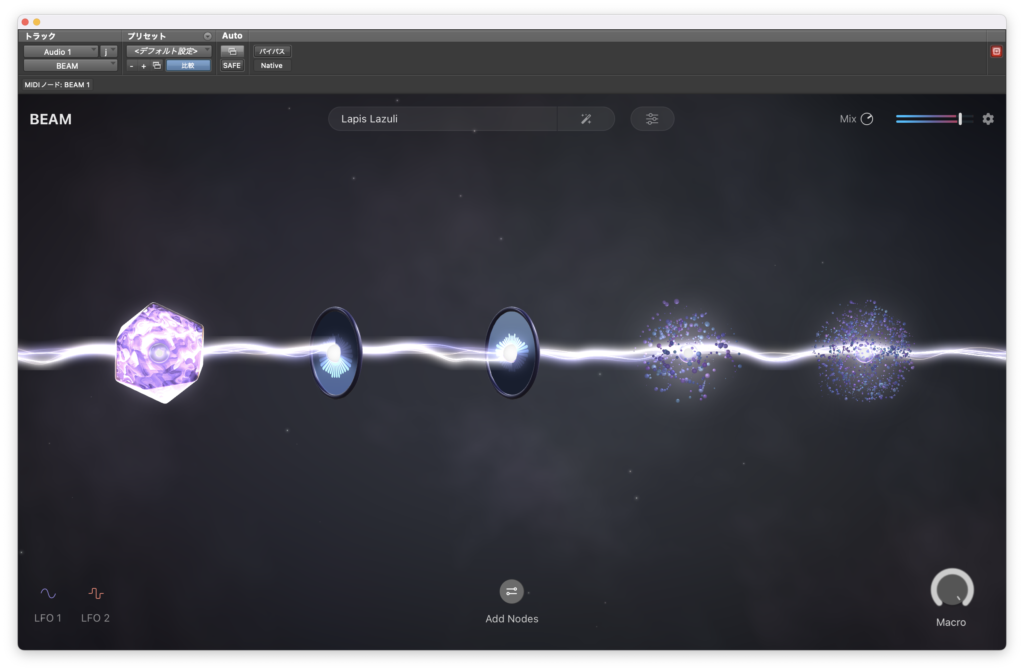

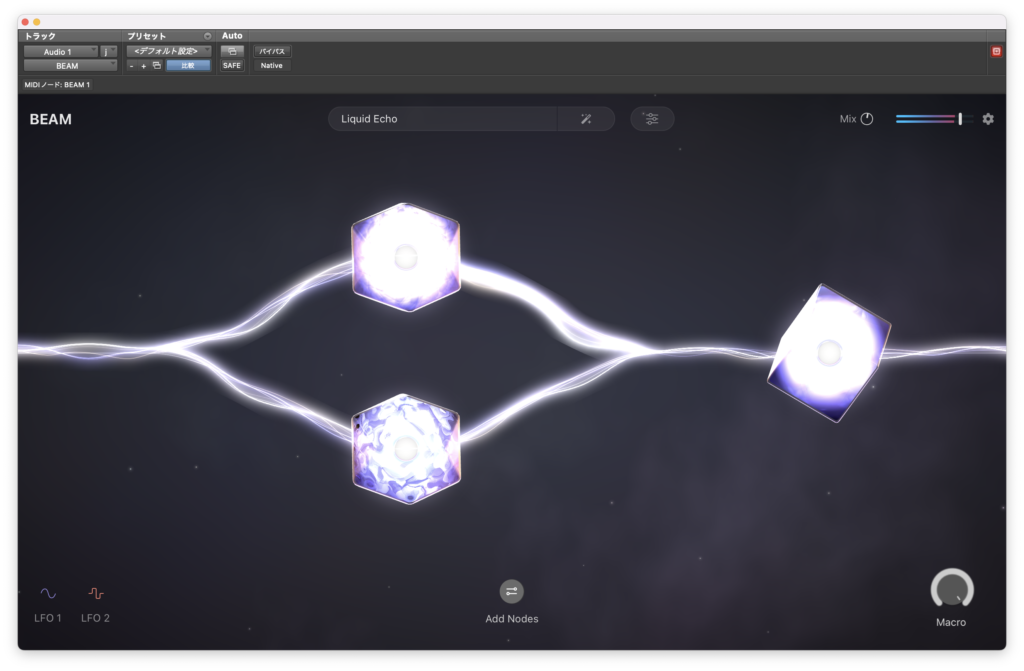

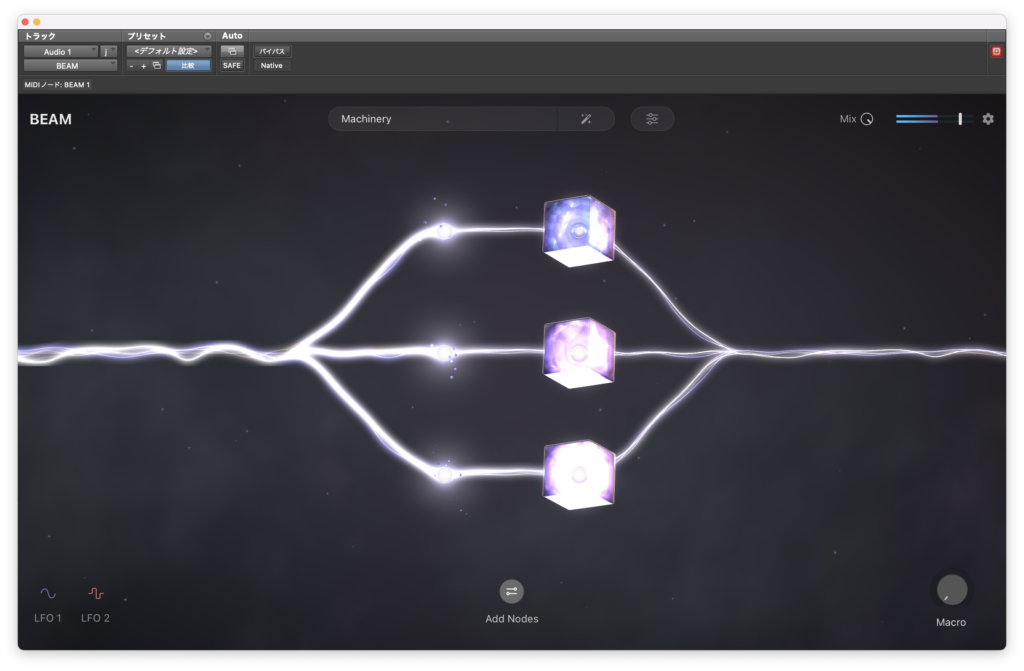

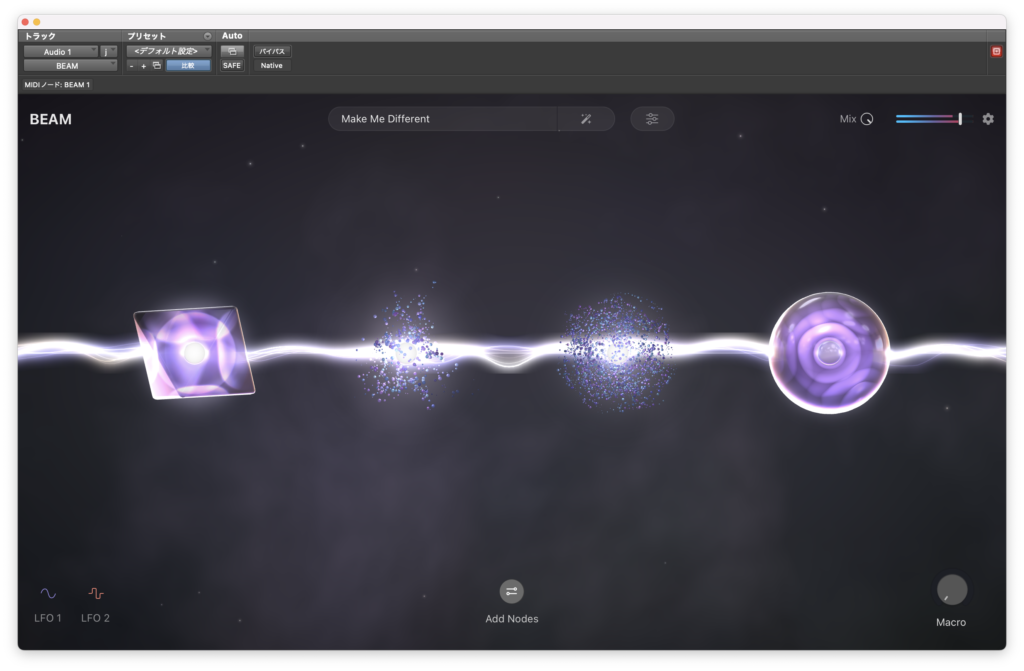

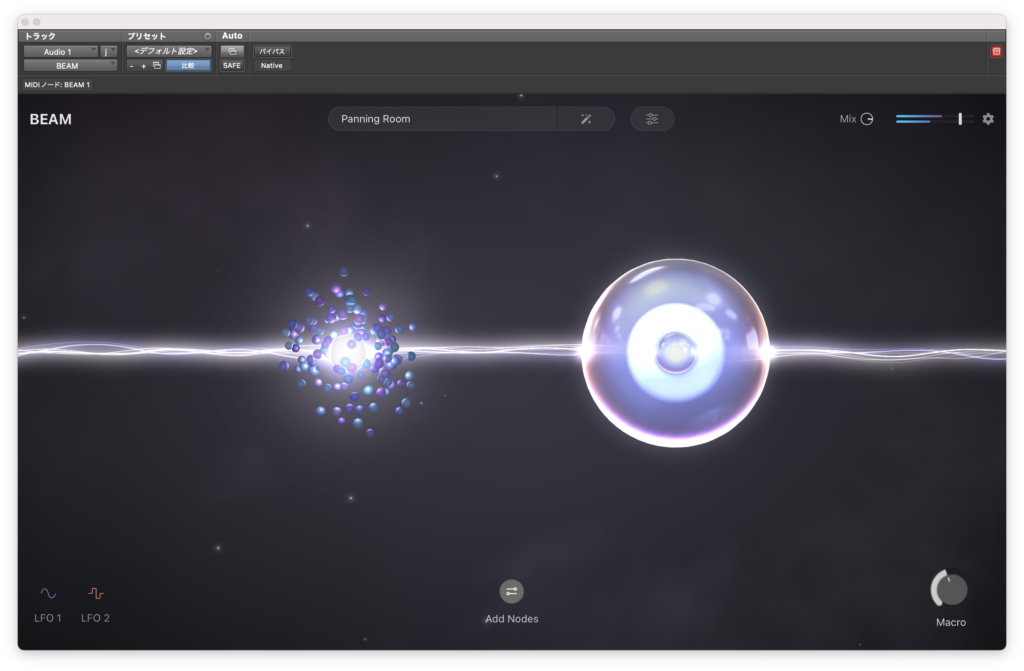

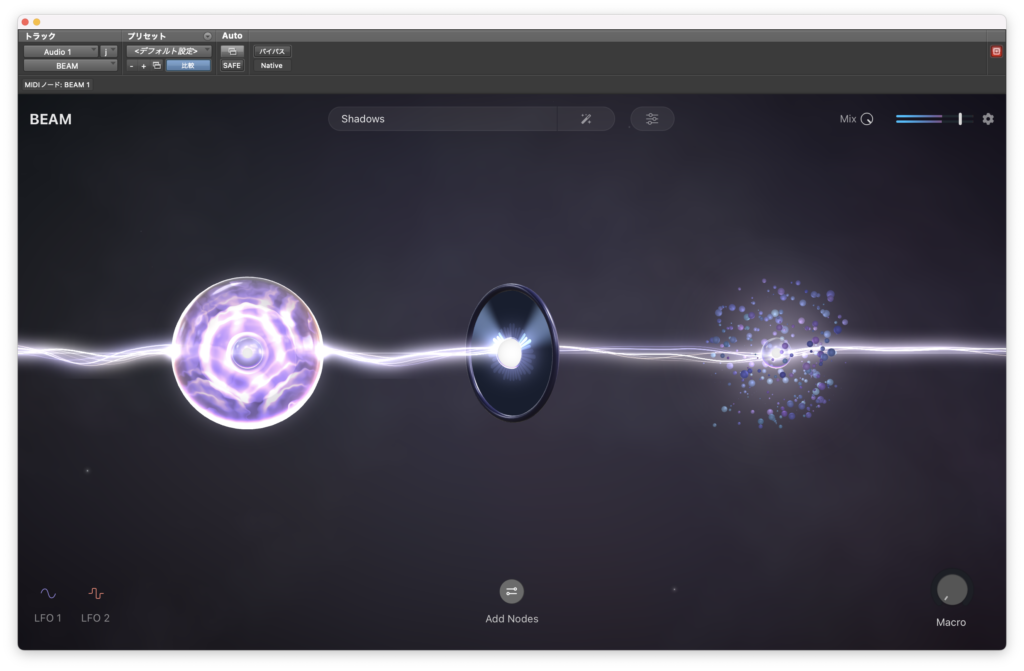

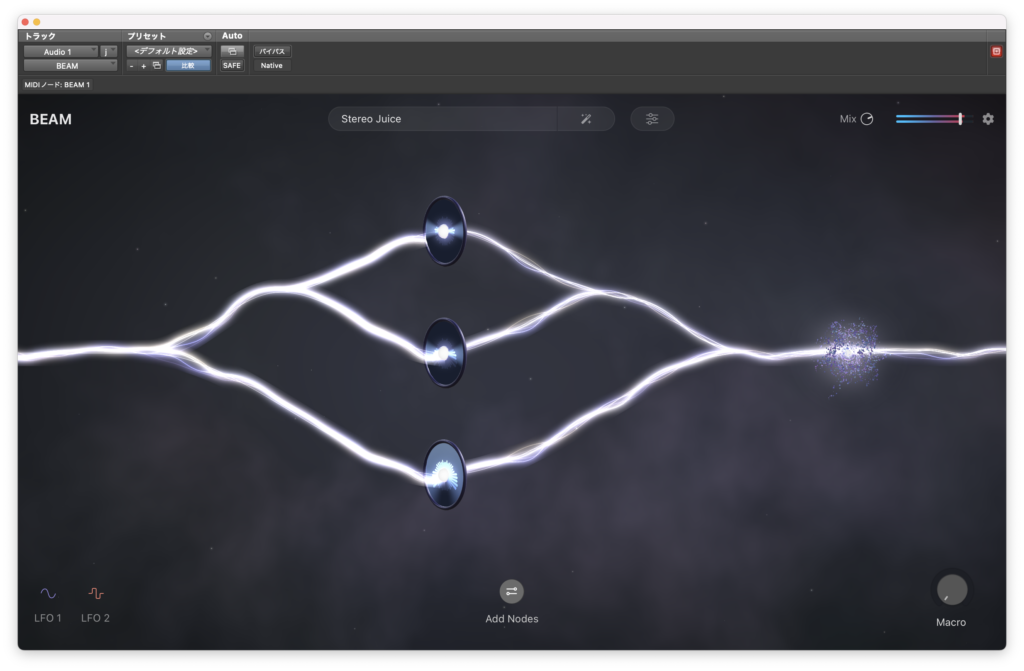

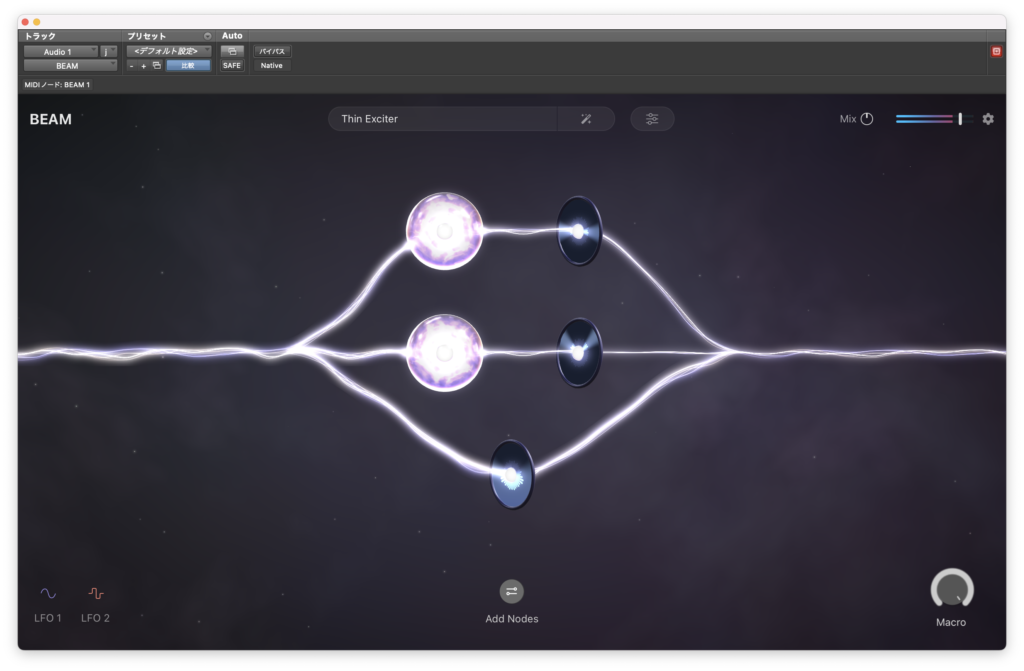

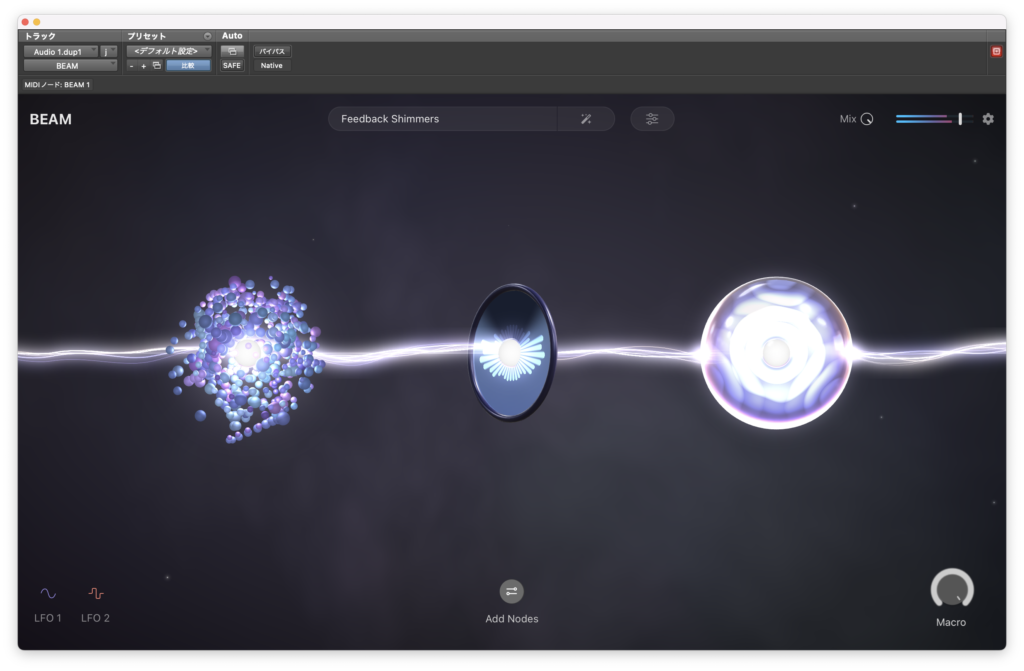

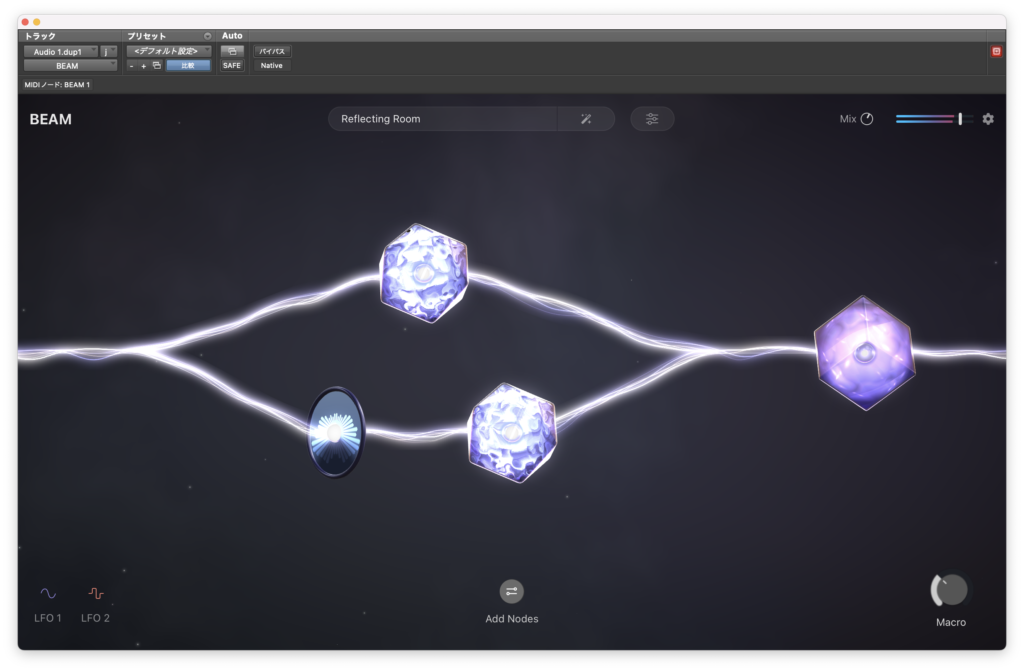

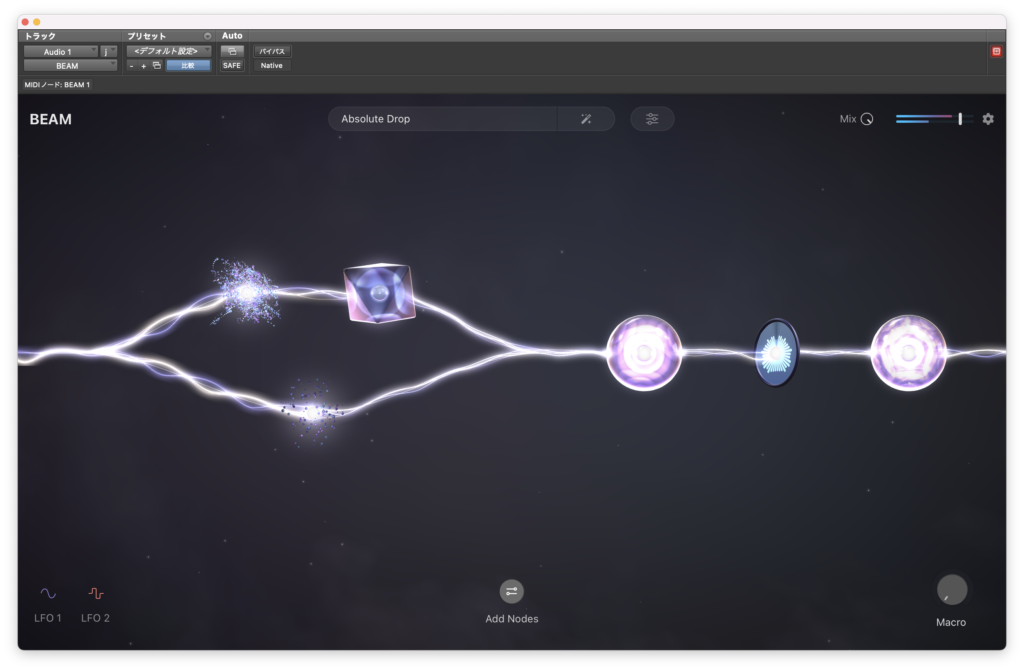

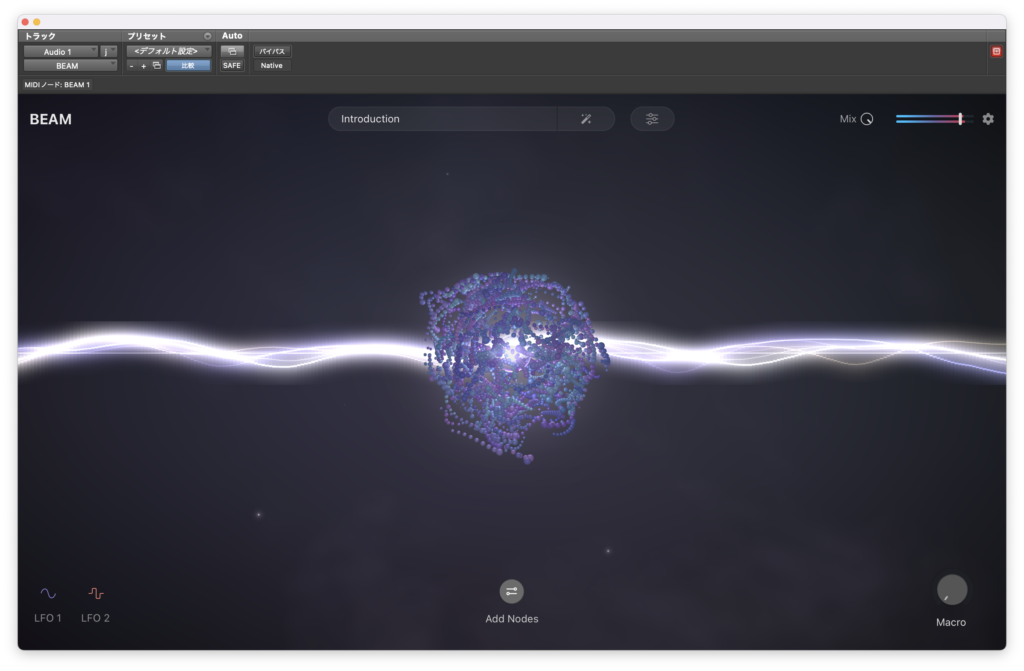

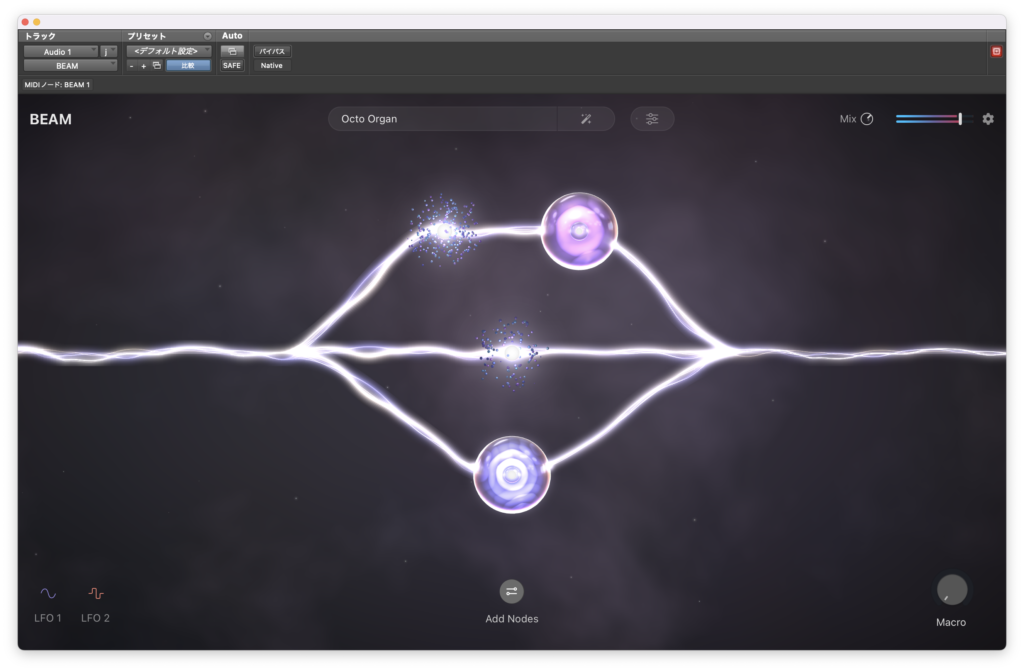

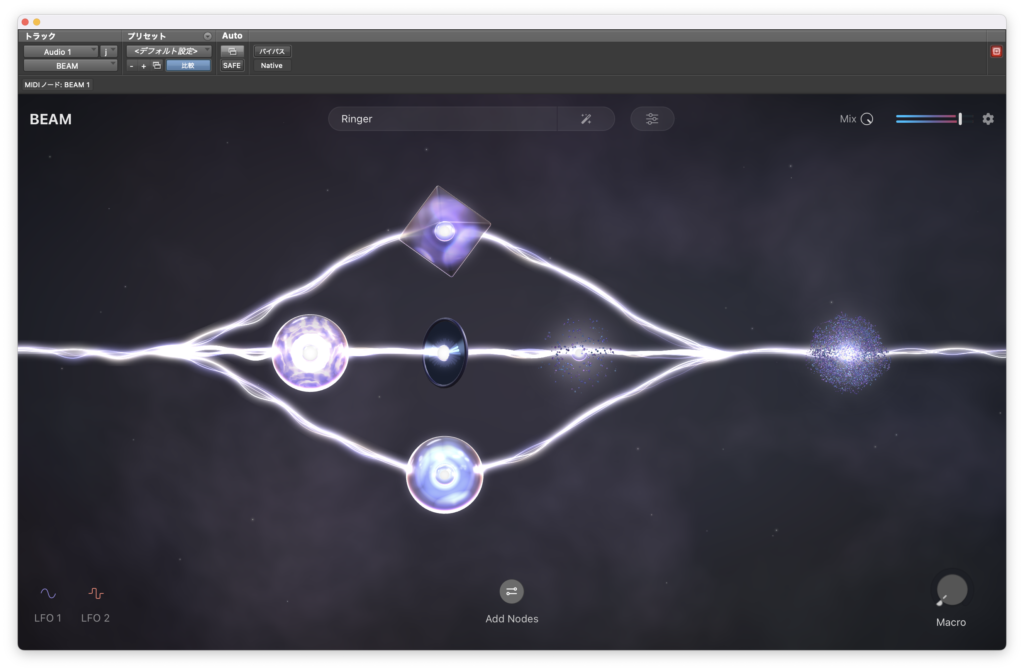

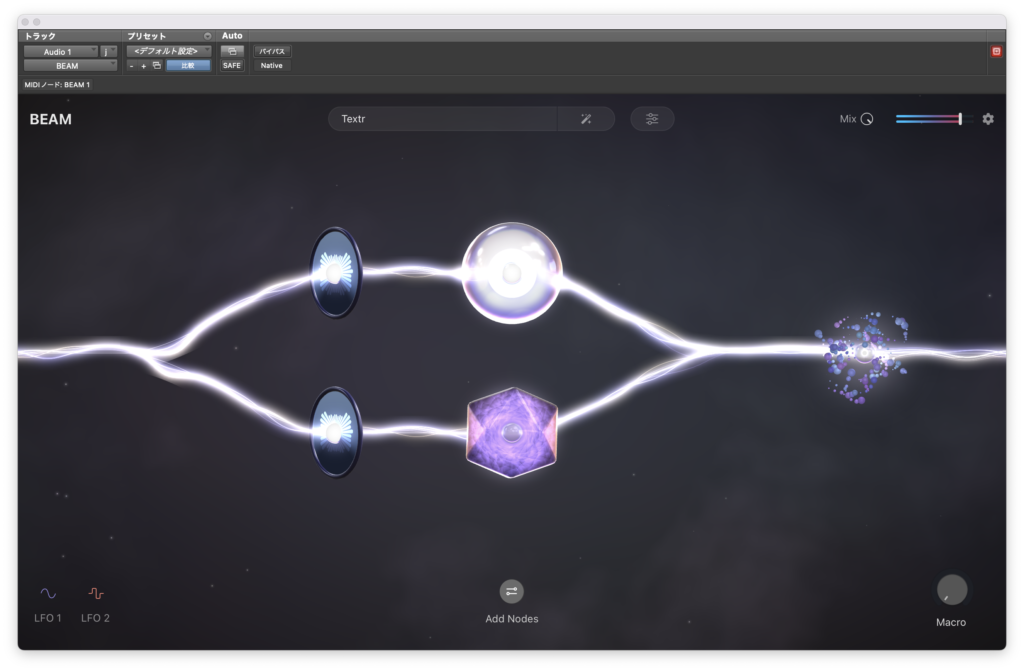

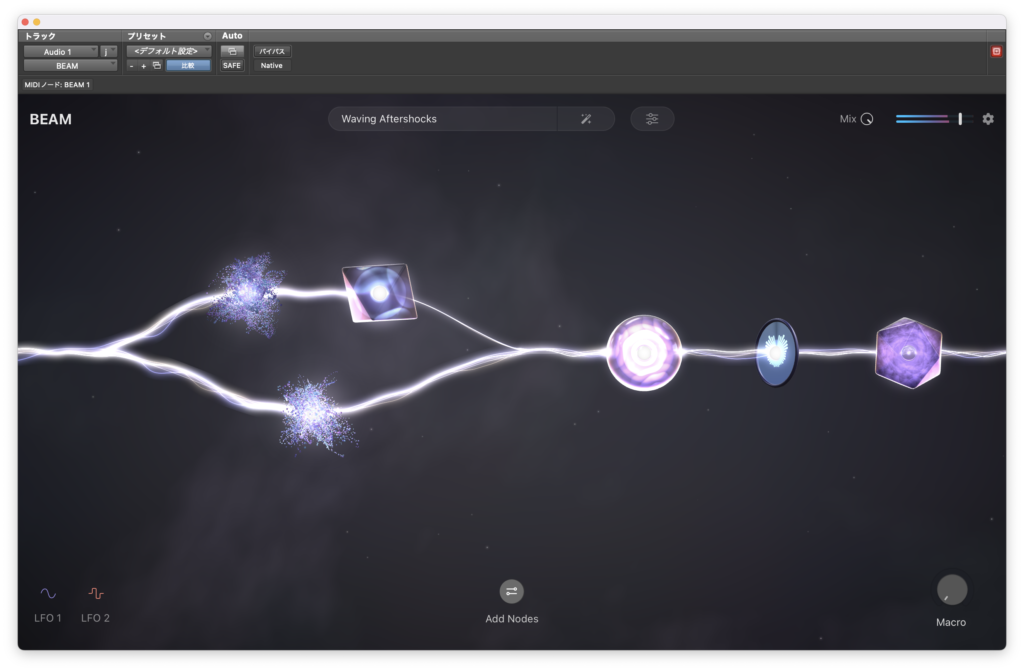

神秘的で美しいUIが目を引くプラグインですね。

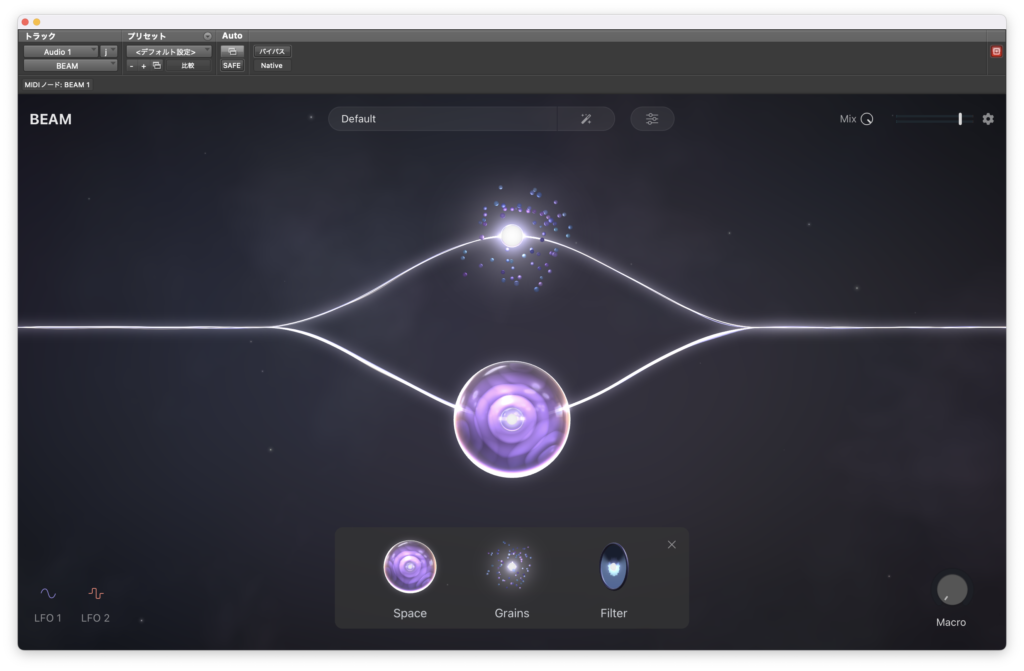

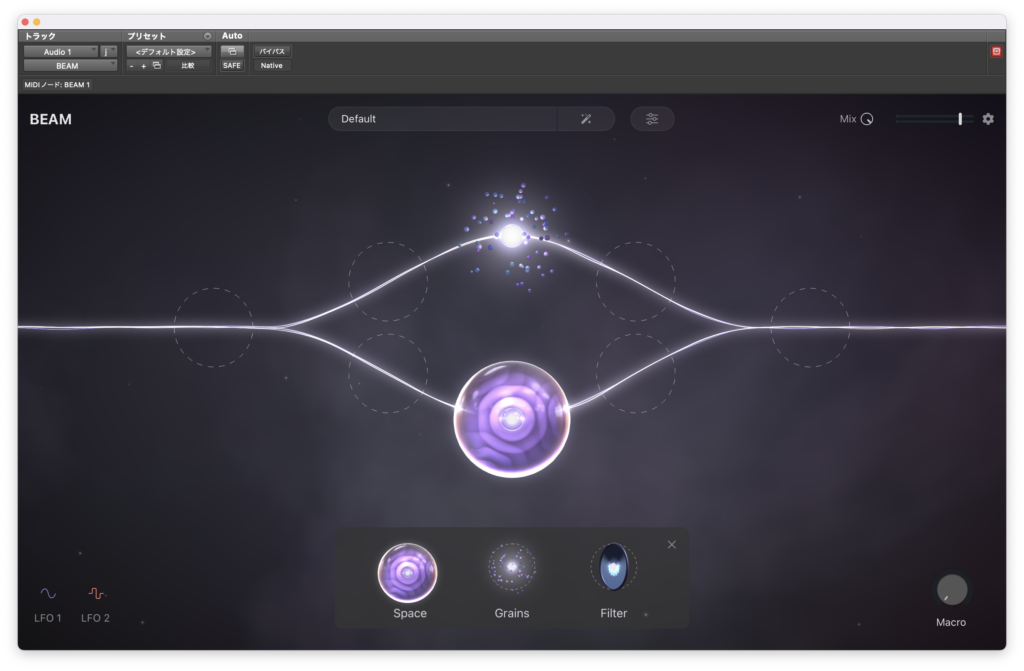

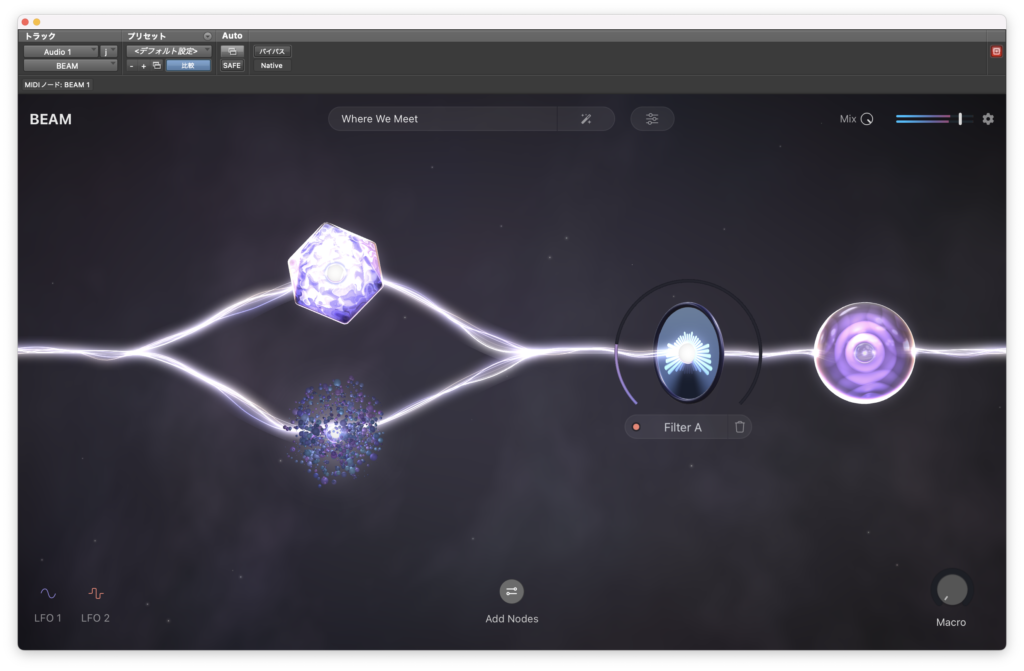

中身はSpace(リバーブのようなもの)とGrain(ピッチシフターとディレイを複合したもの)とフィルターをルーティングできるものとなっています。

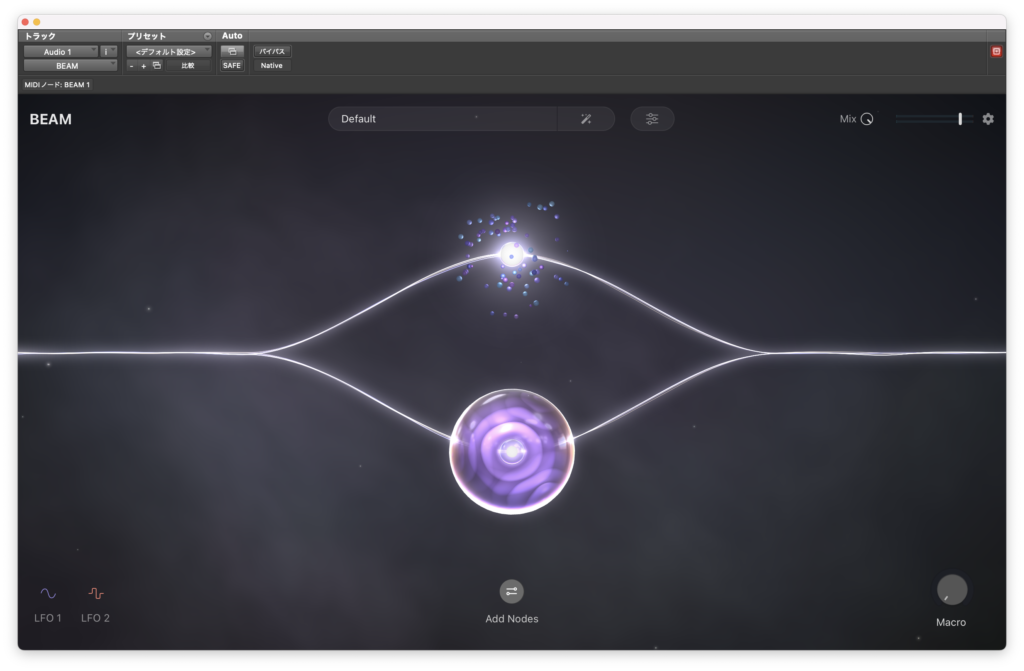

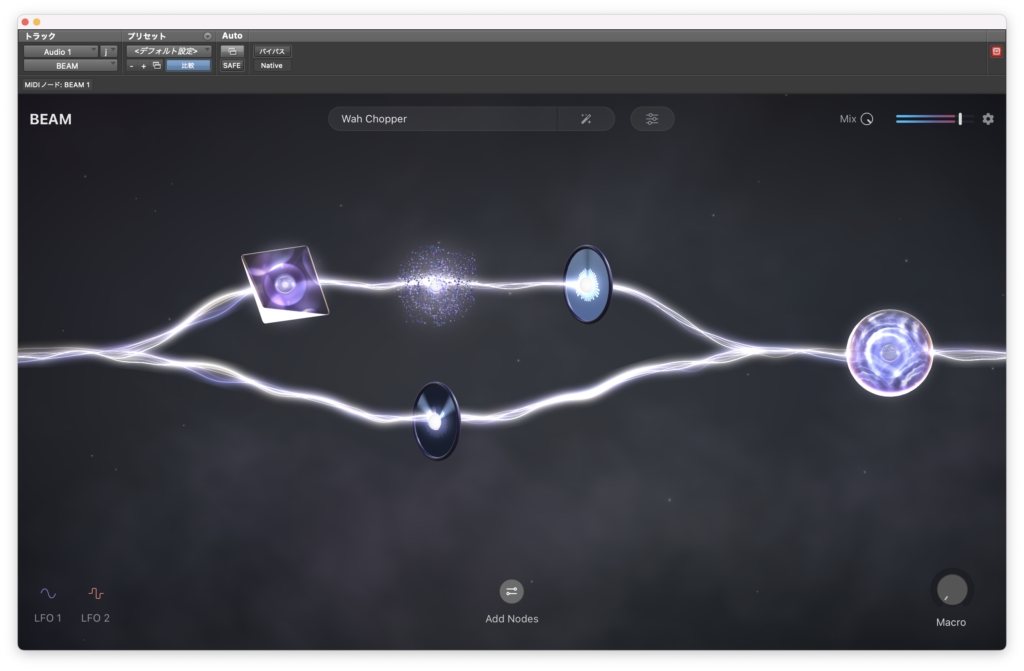

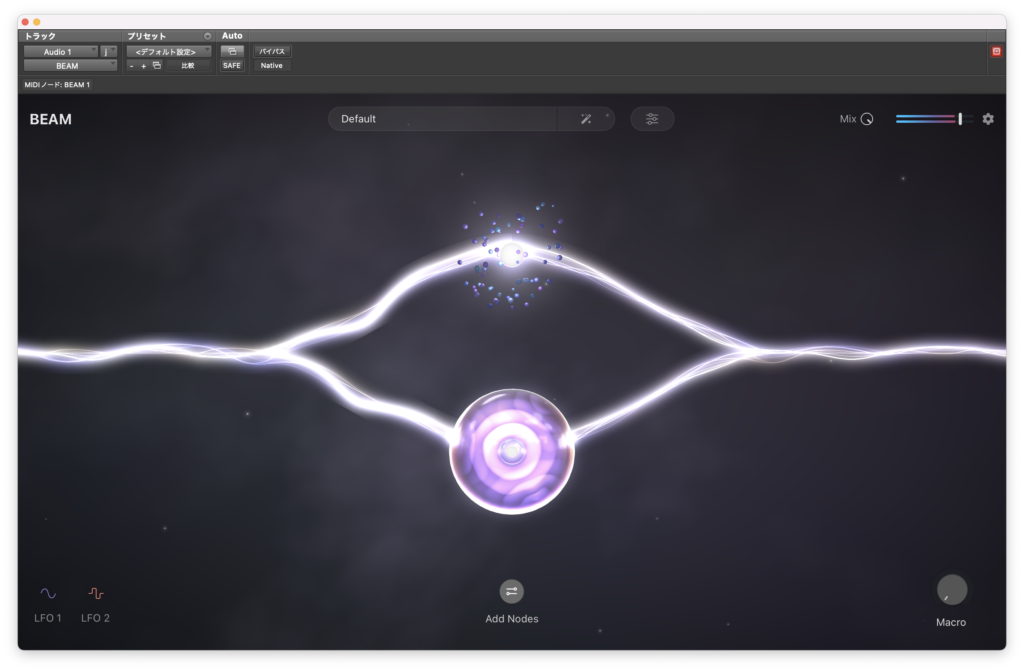

とりあえずみていきましょう。今回のバイパス↓

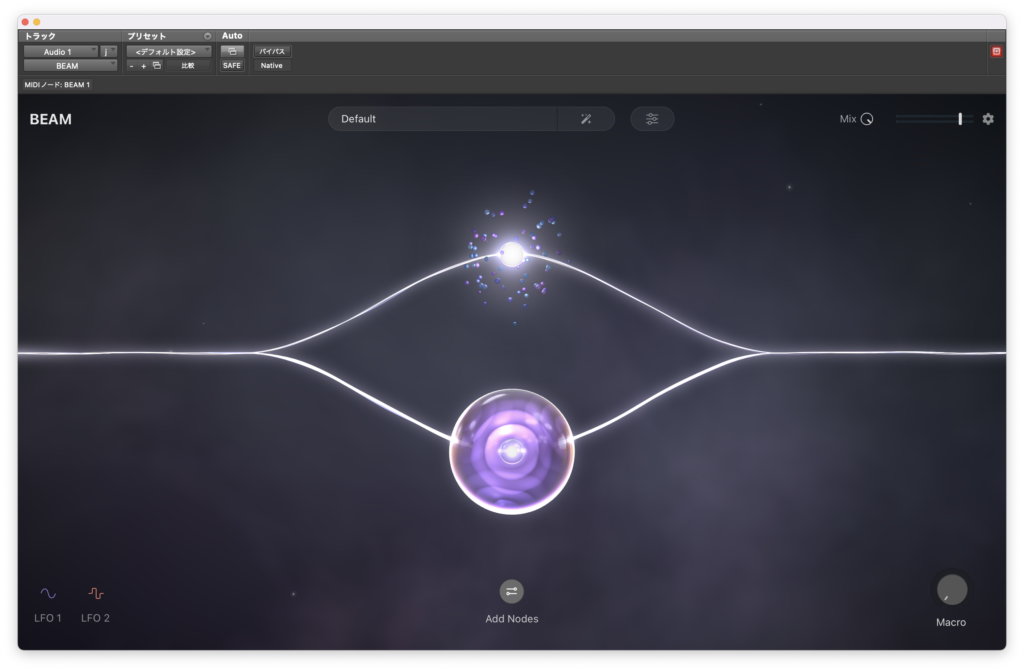

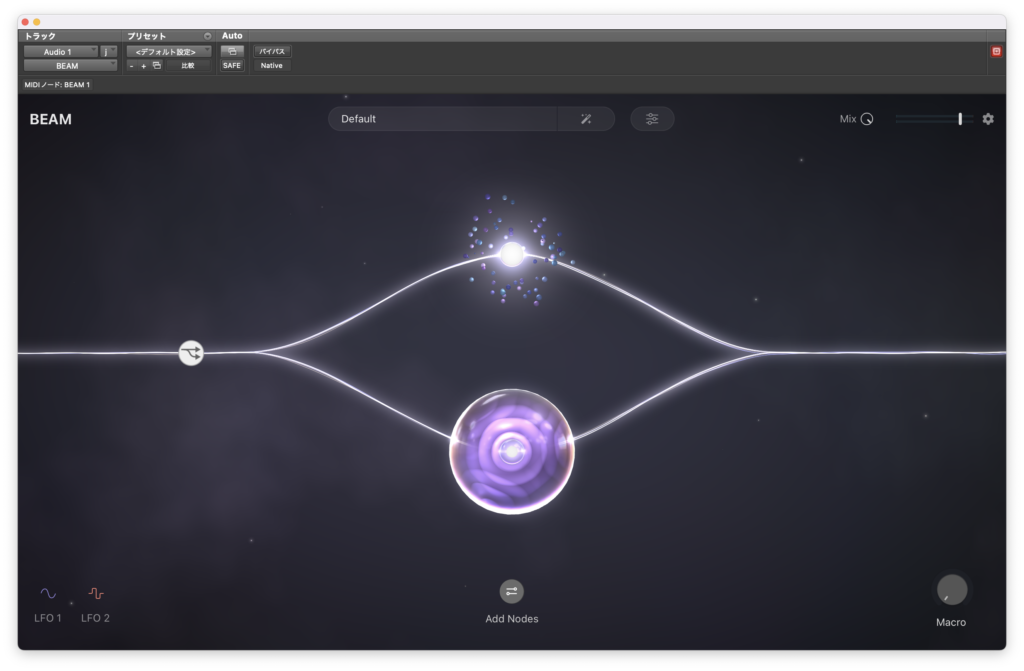

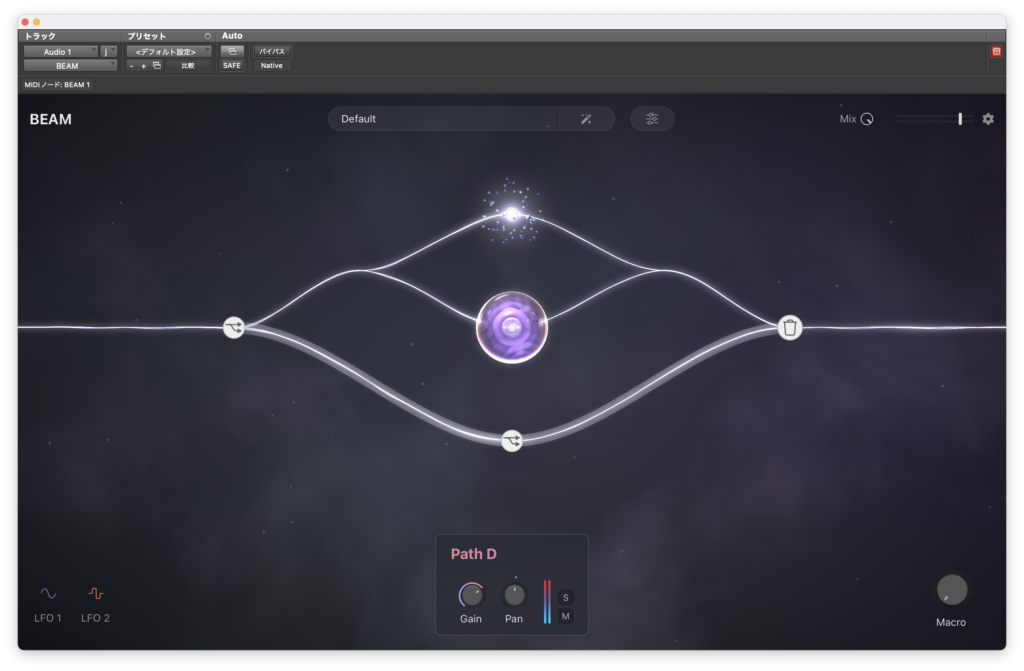

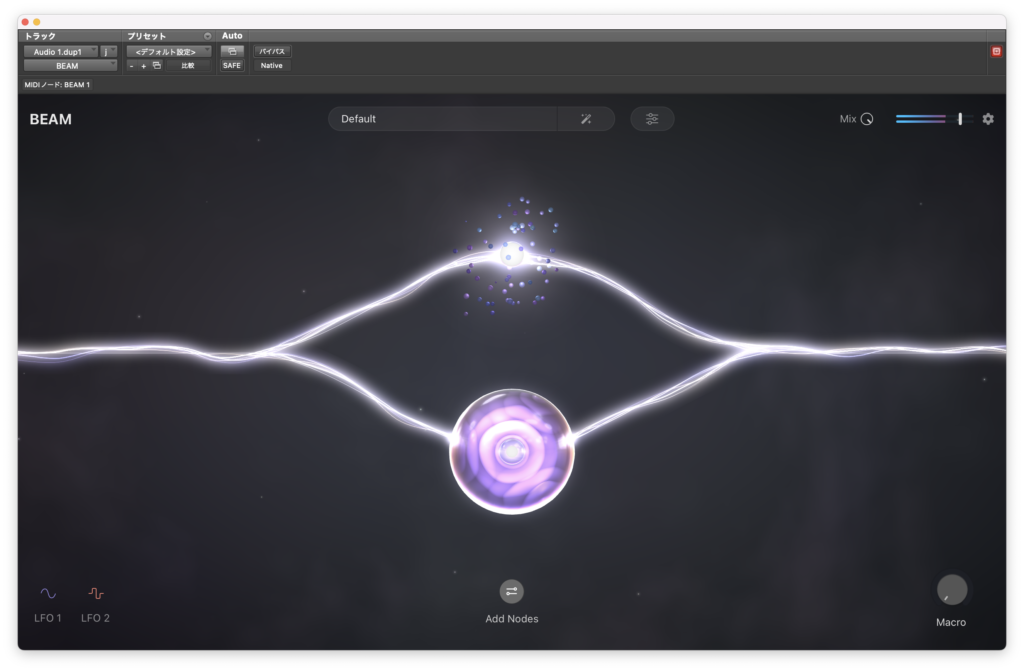

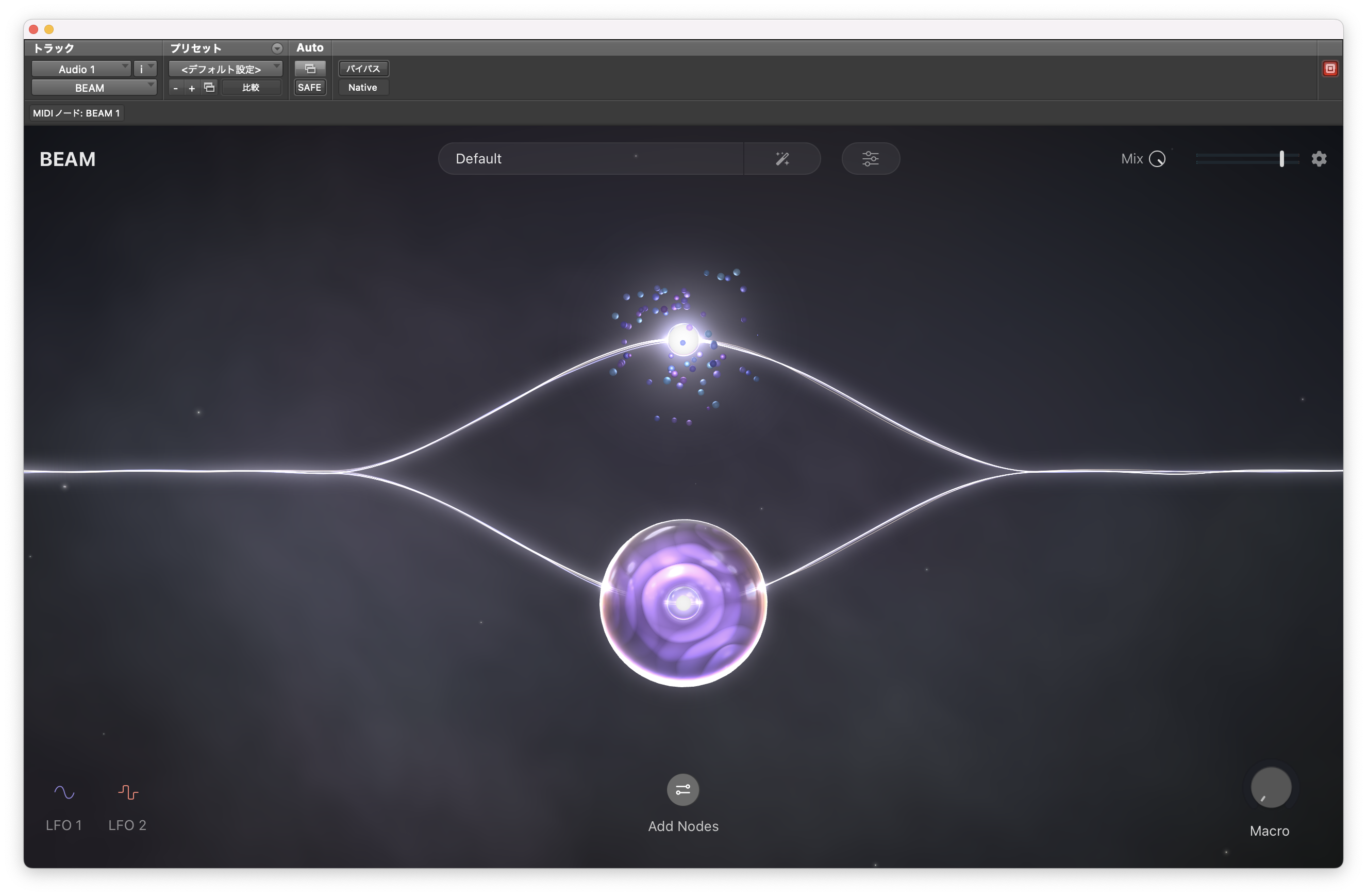

デフォルトだとこんな感じ↓

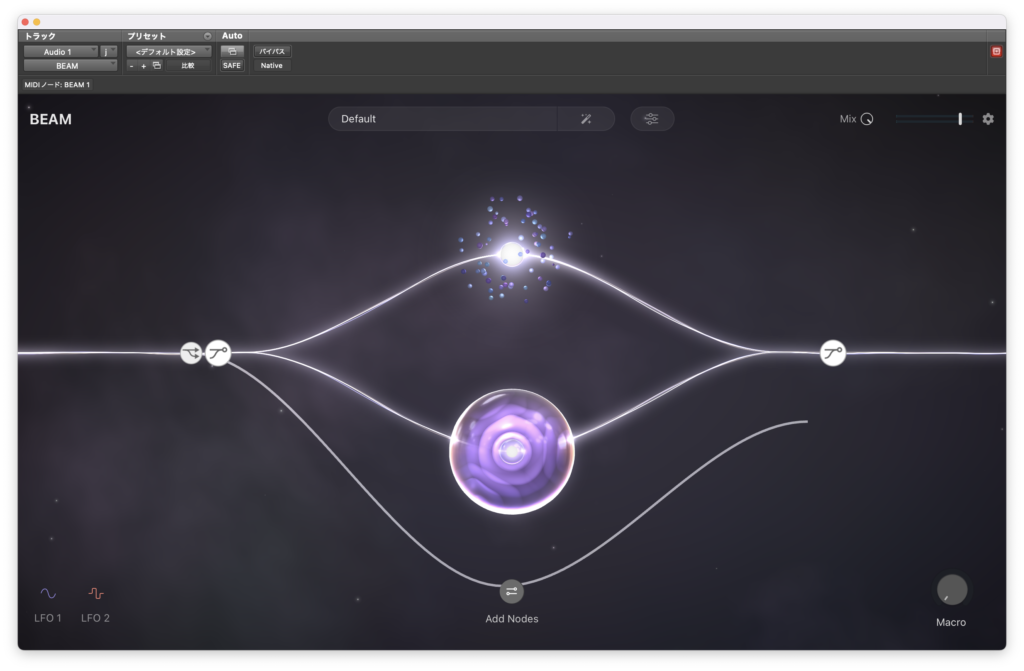

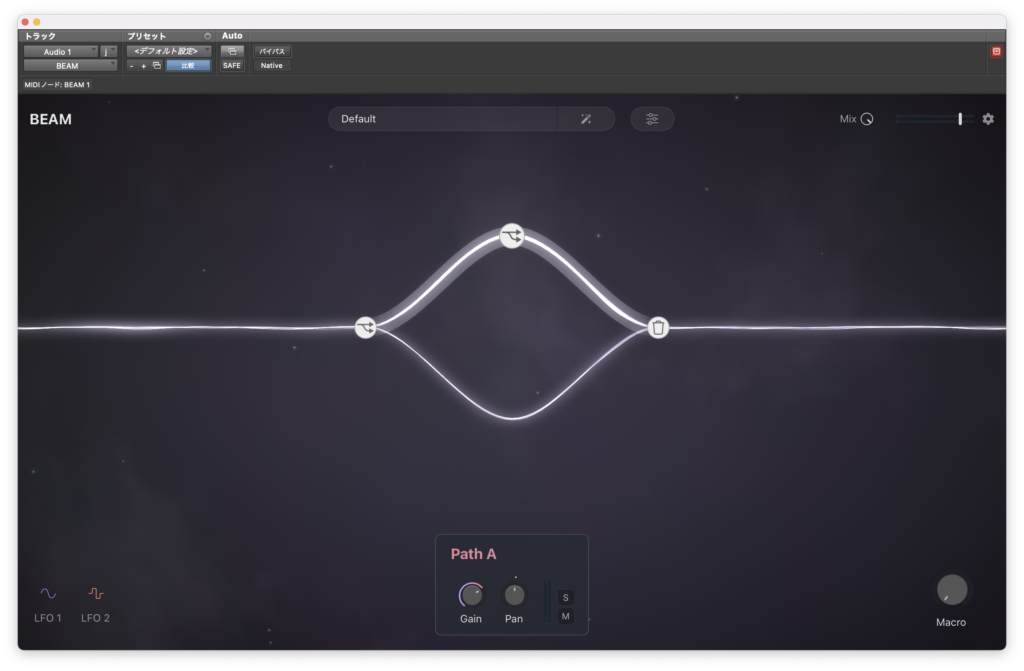

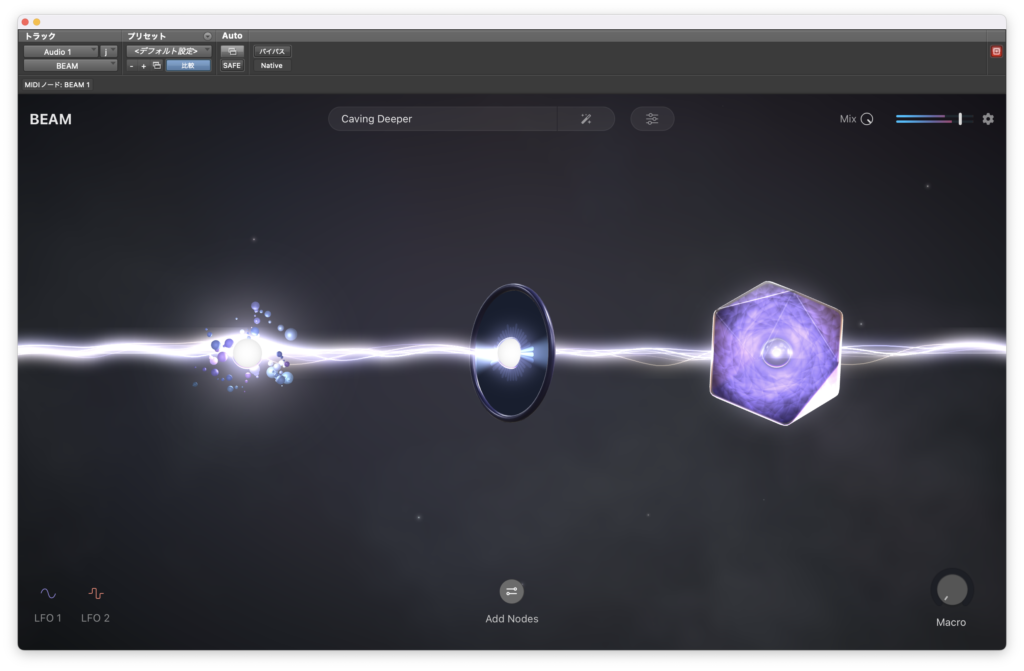

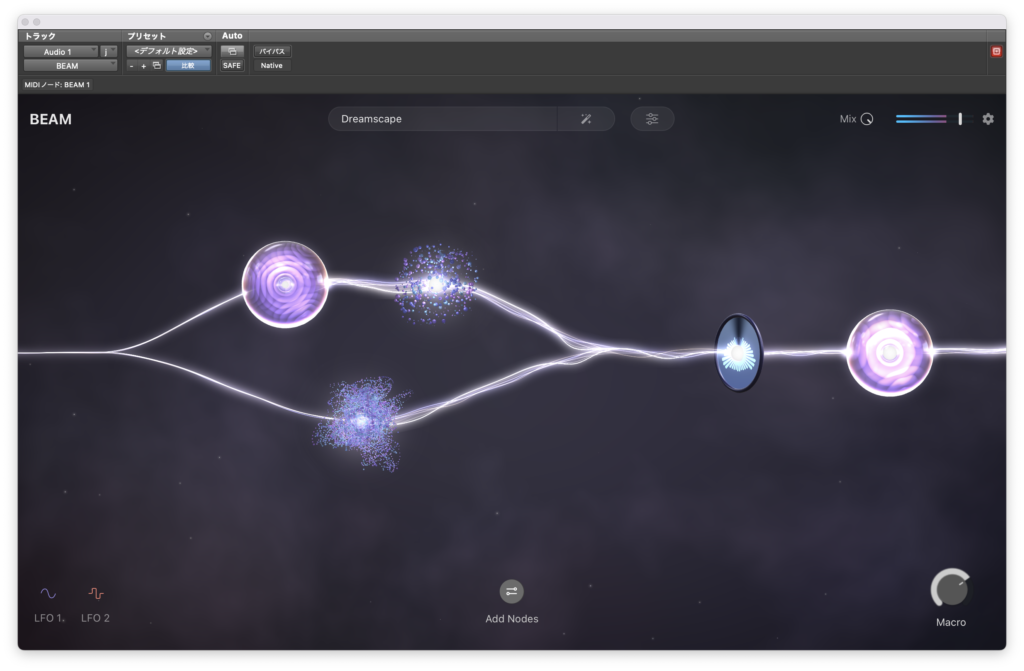

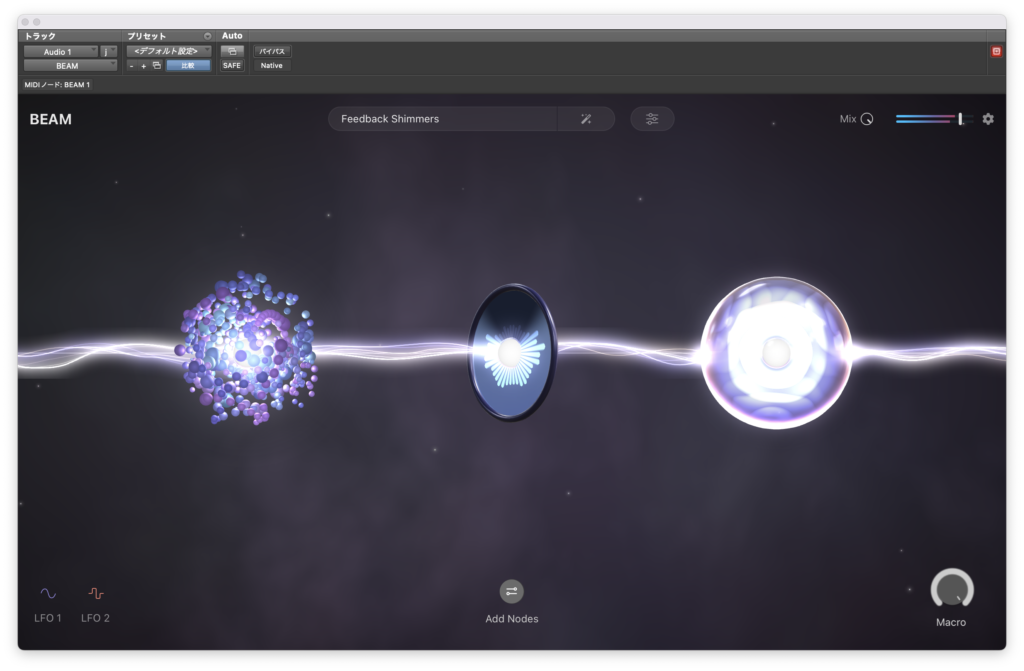

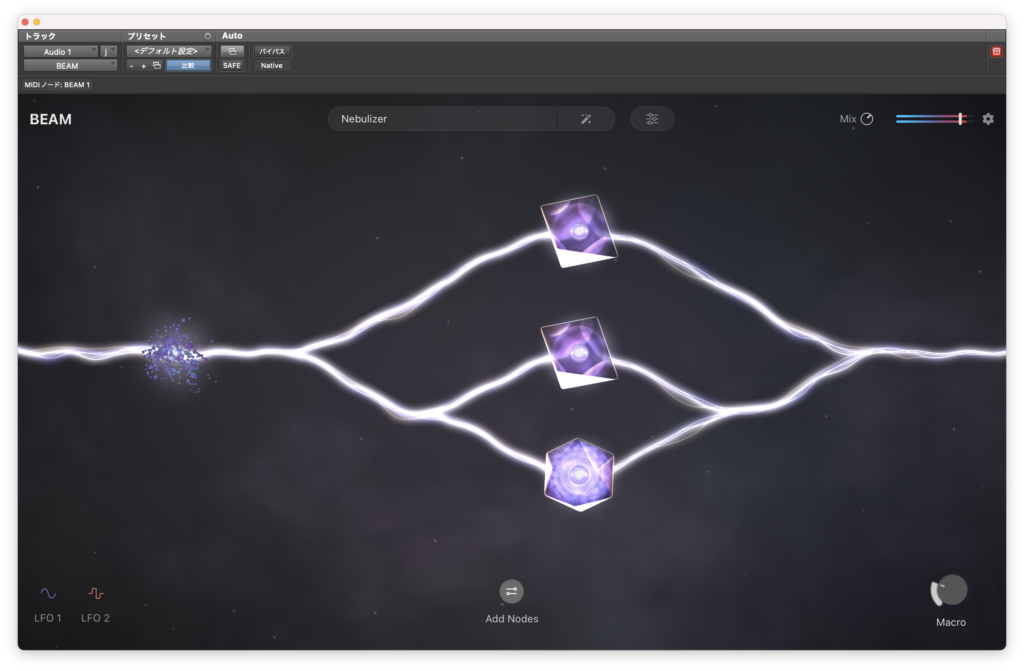

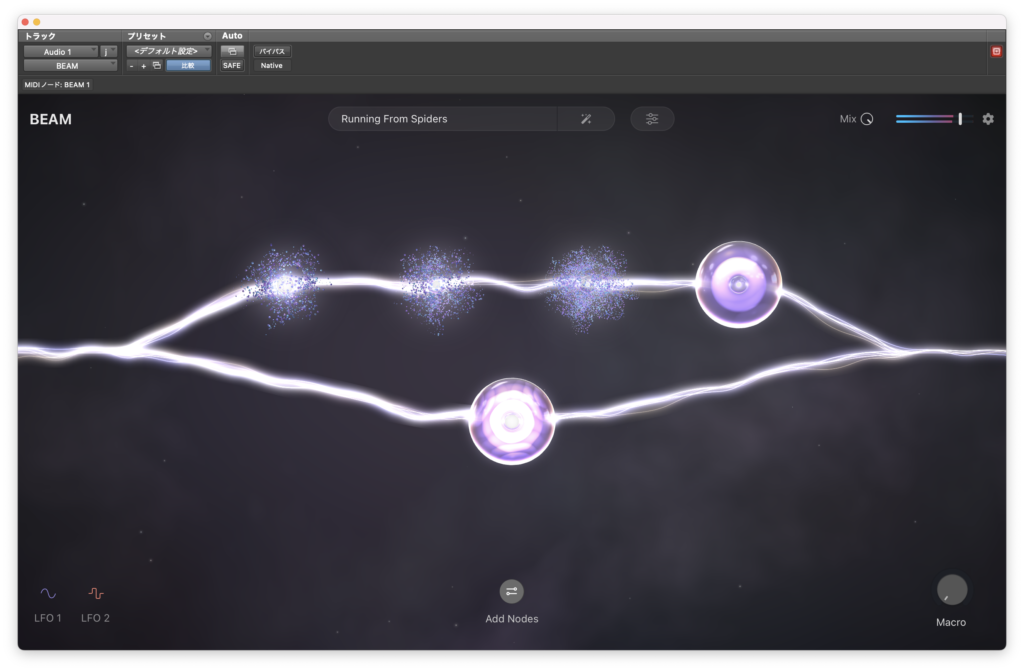

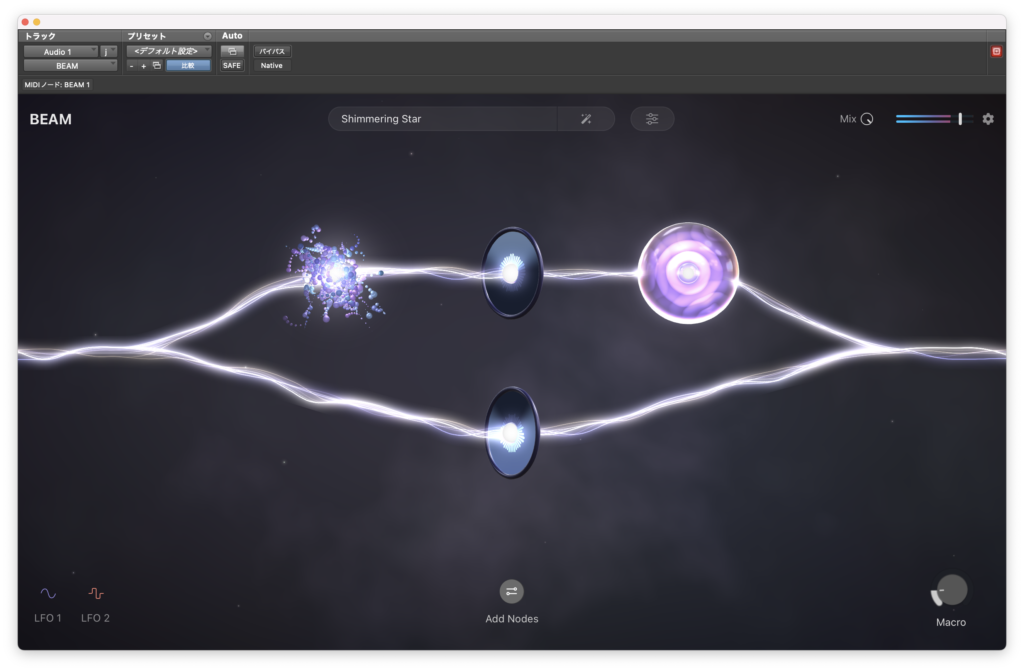

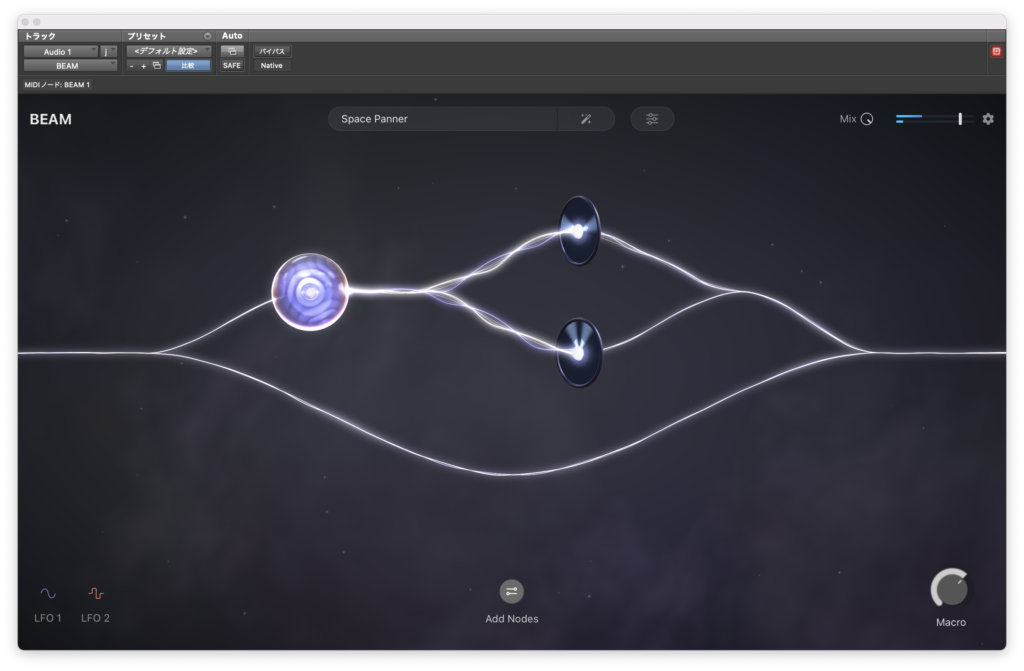

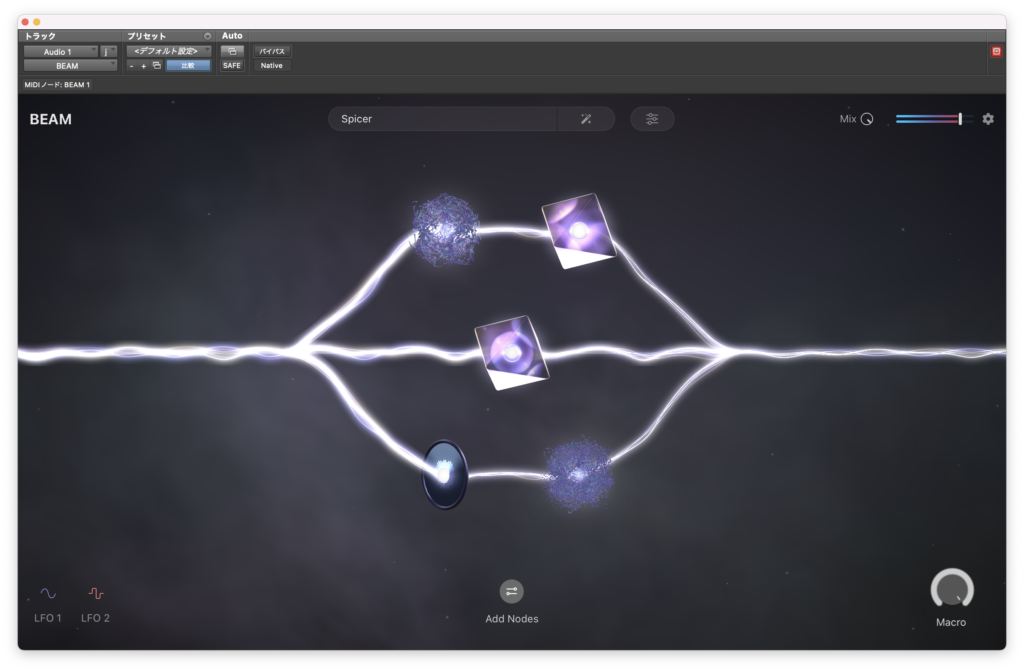

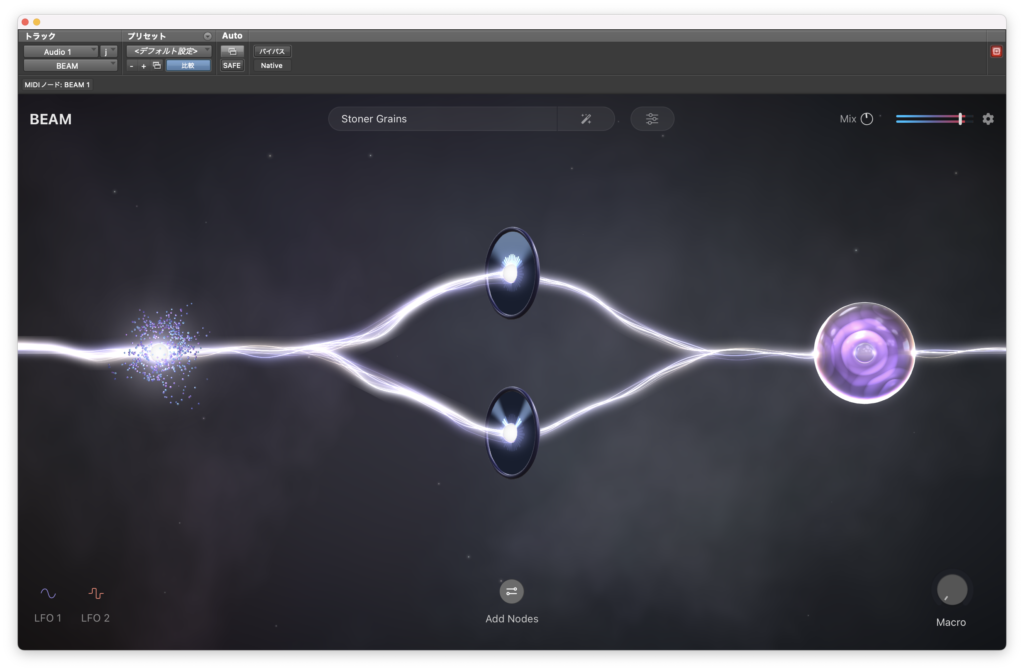

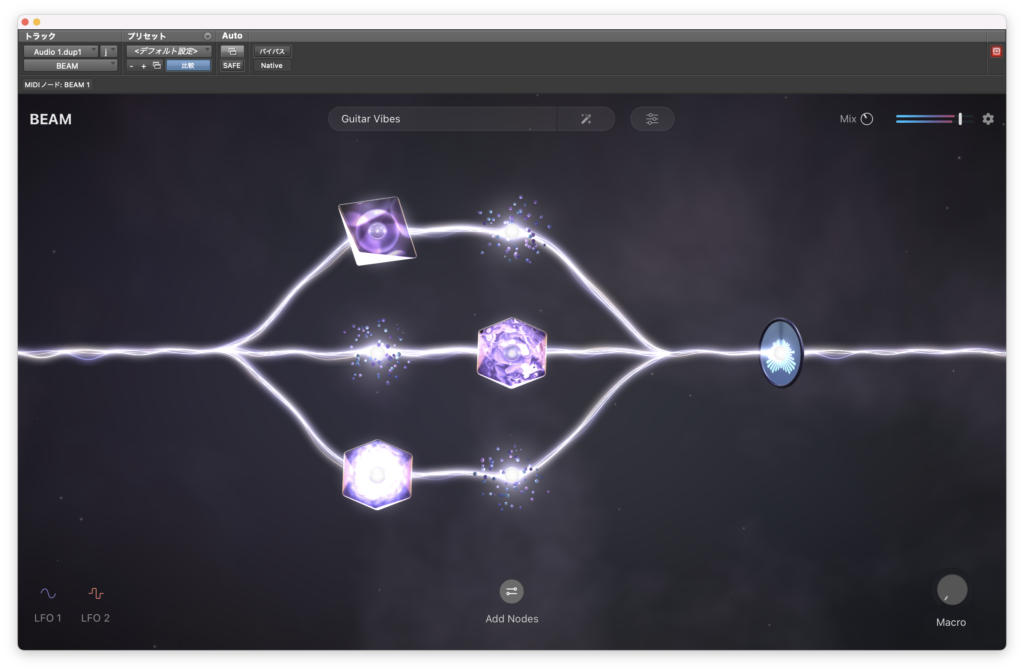

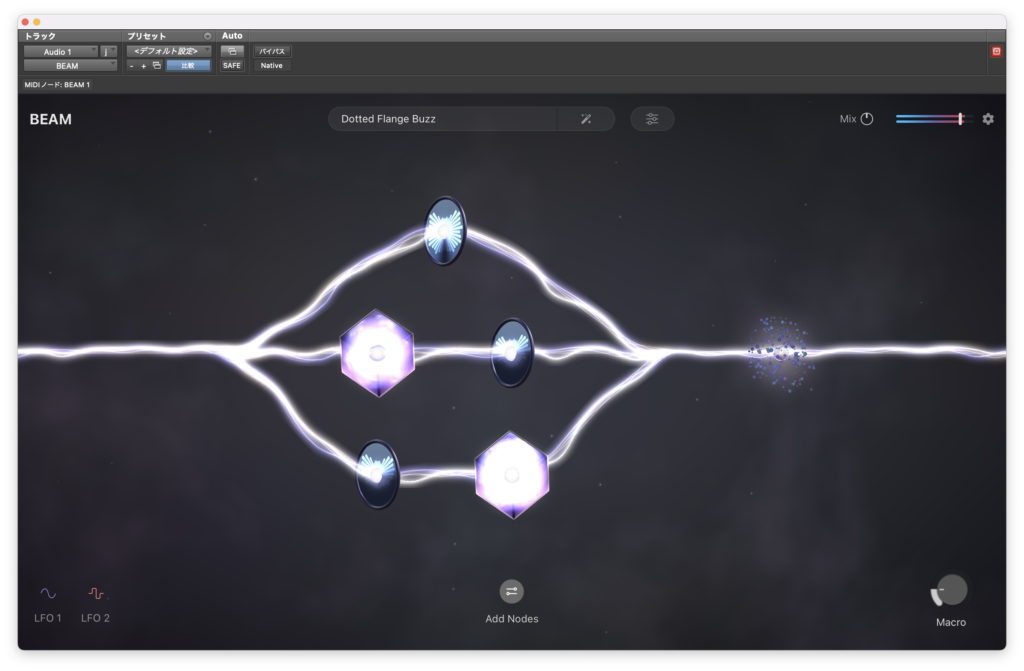

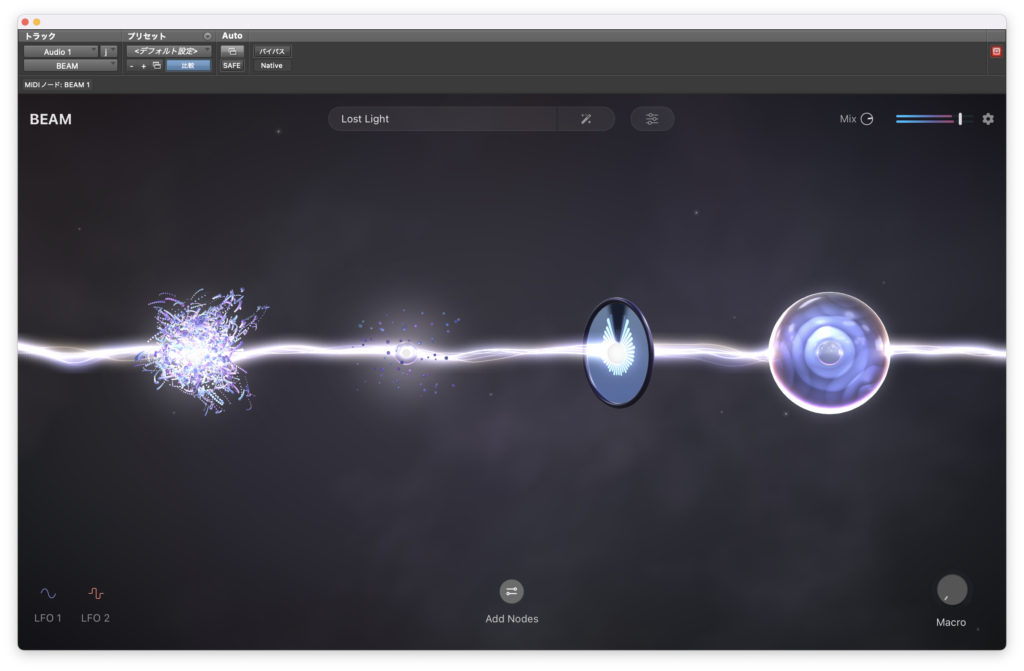

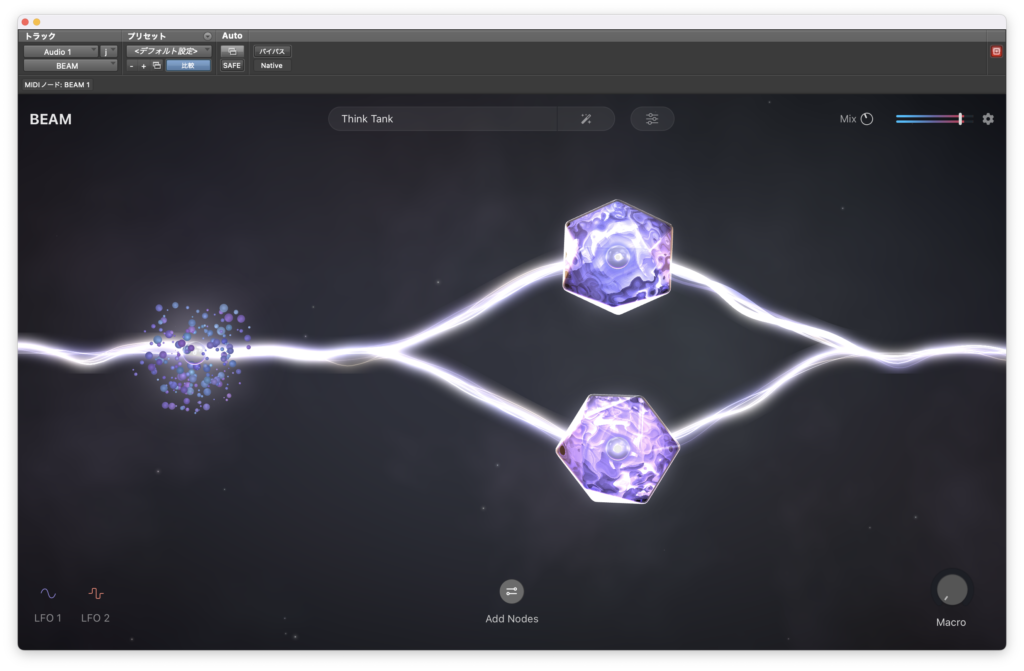

具体的には、下のAdd Nodesをクリックしてドラッグすると配置ができます。

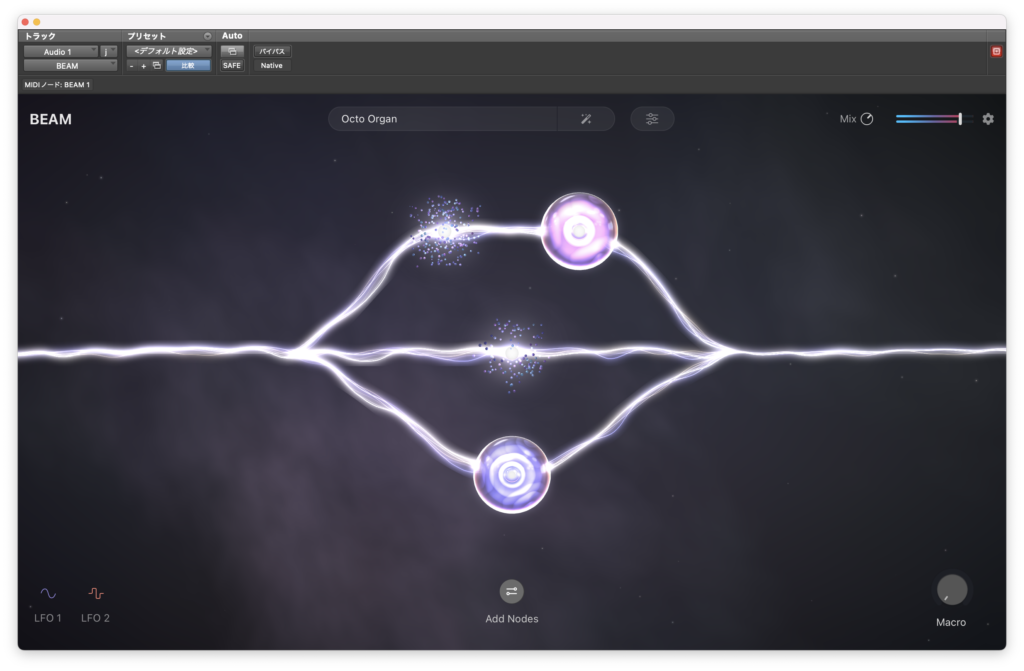

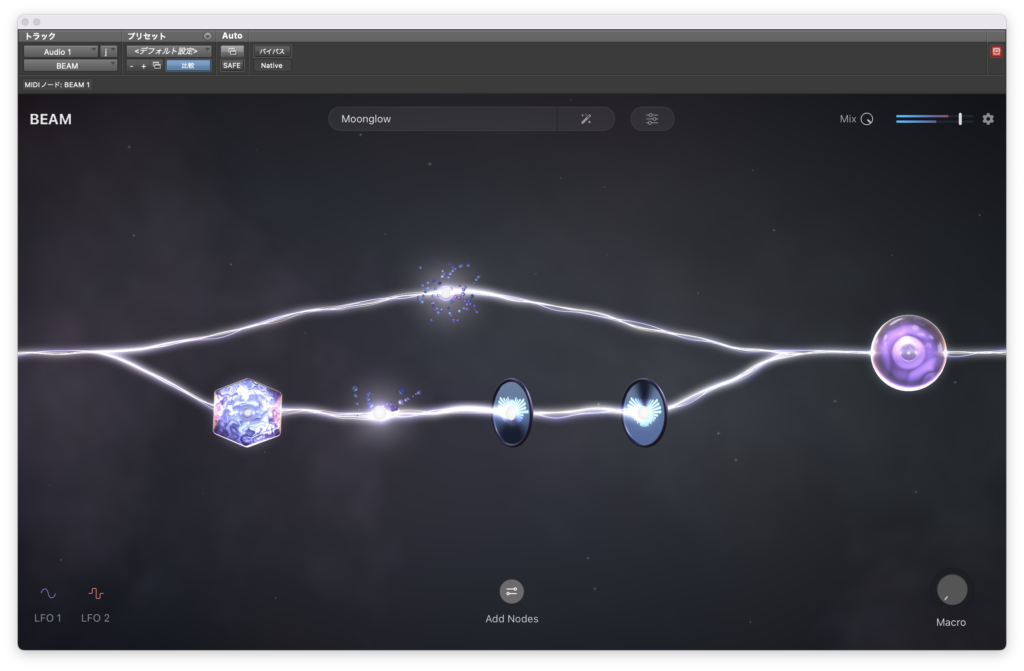

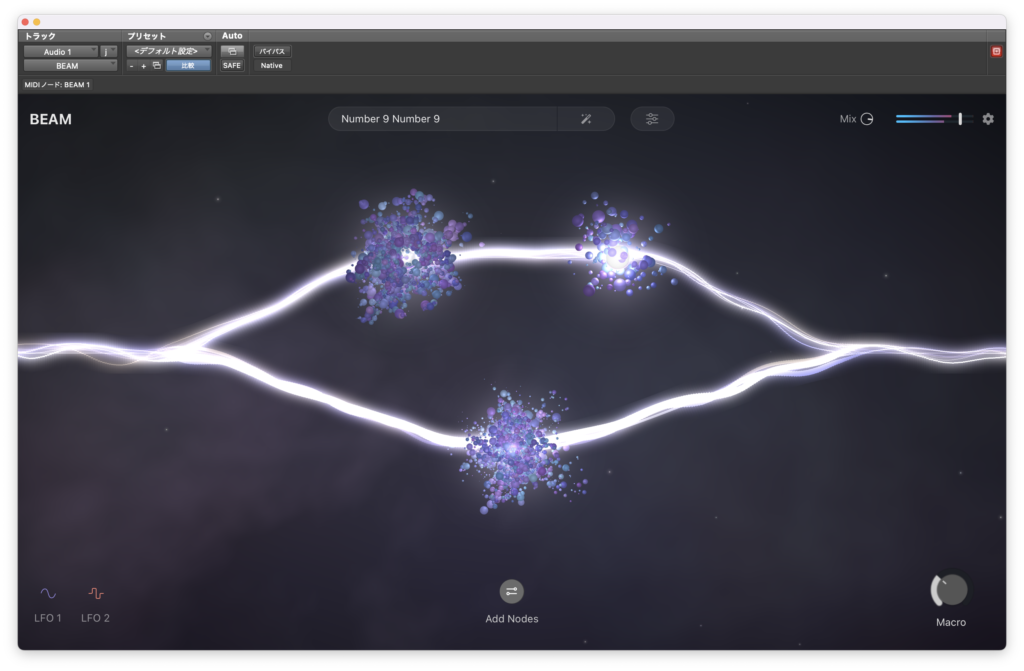

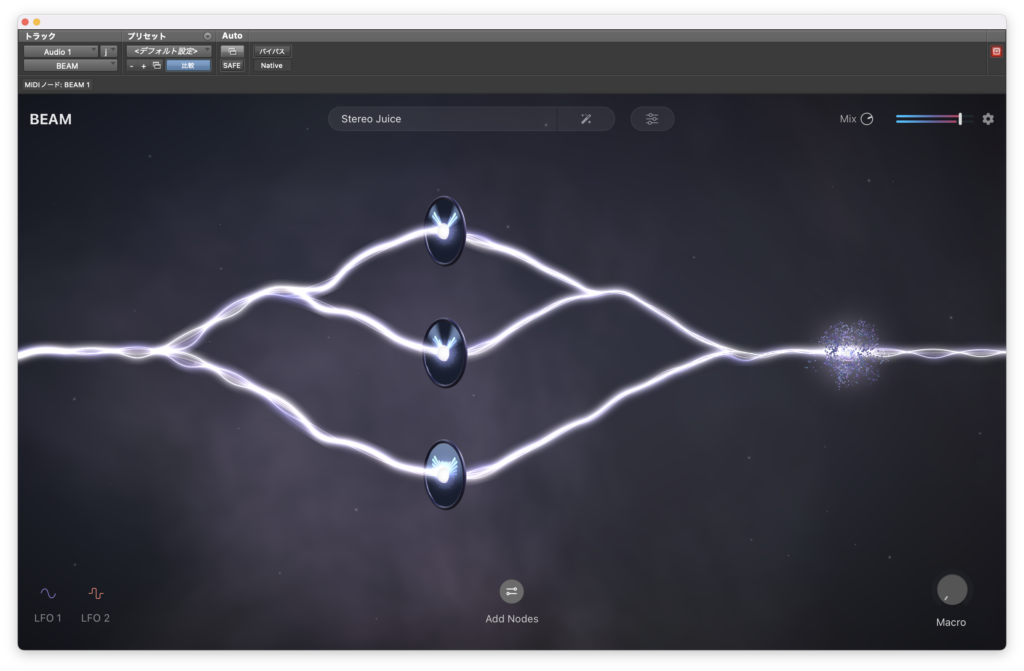

並列につなぐポイントを増やすには、分岐させたいところにカーソルを合わせてドラッグを行います。

まずはSpace、Grains、Filterを一つずつみていきましょう。

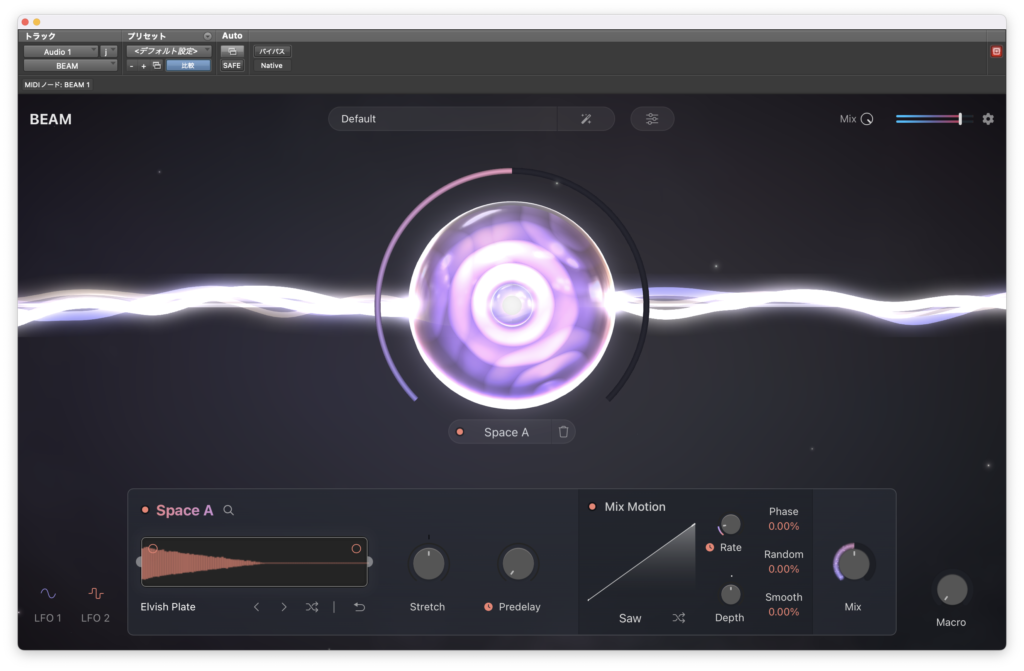

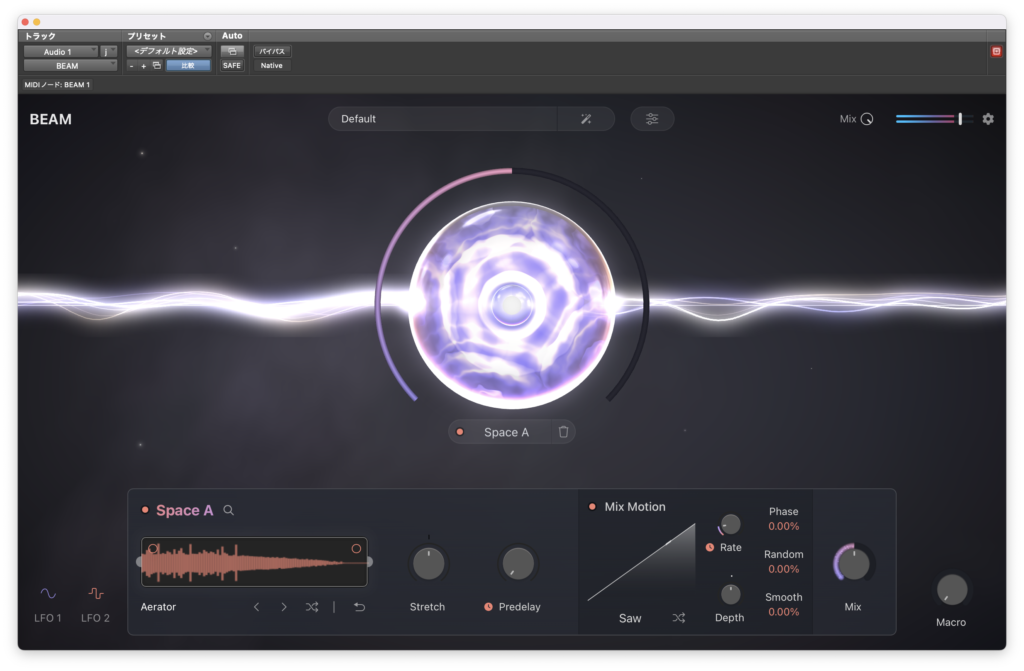

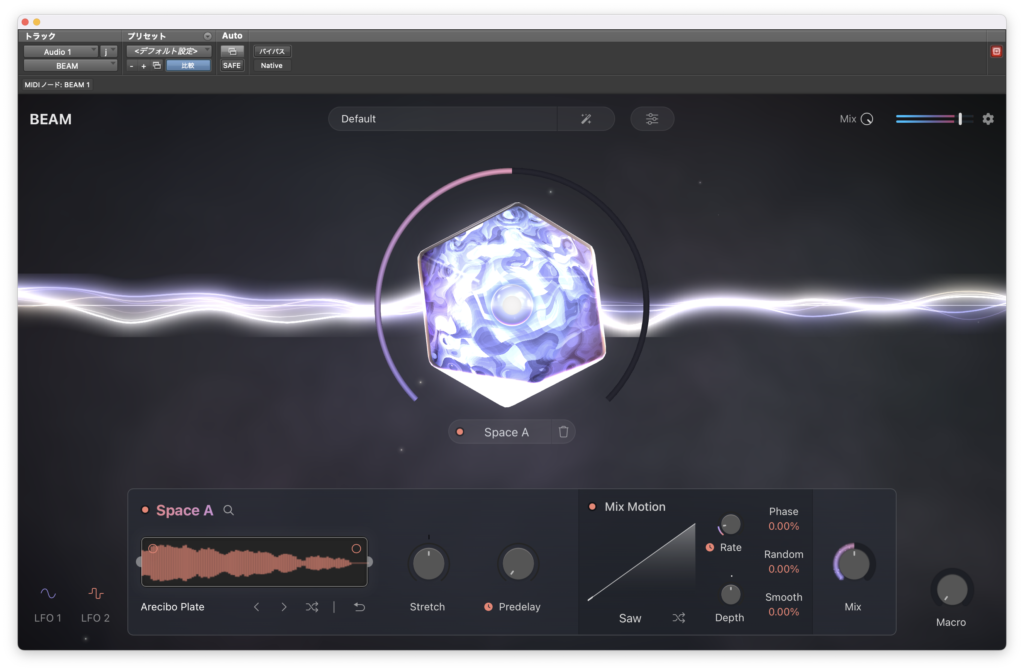

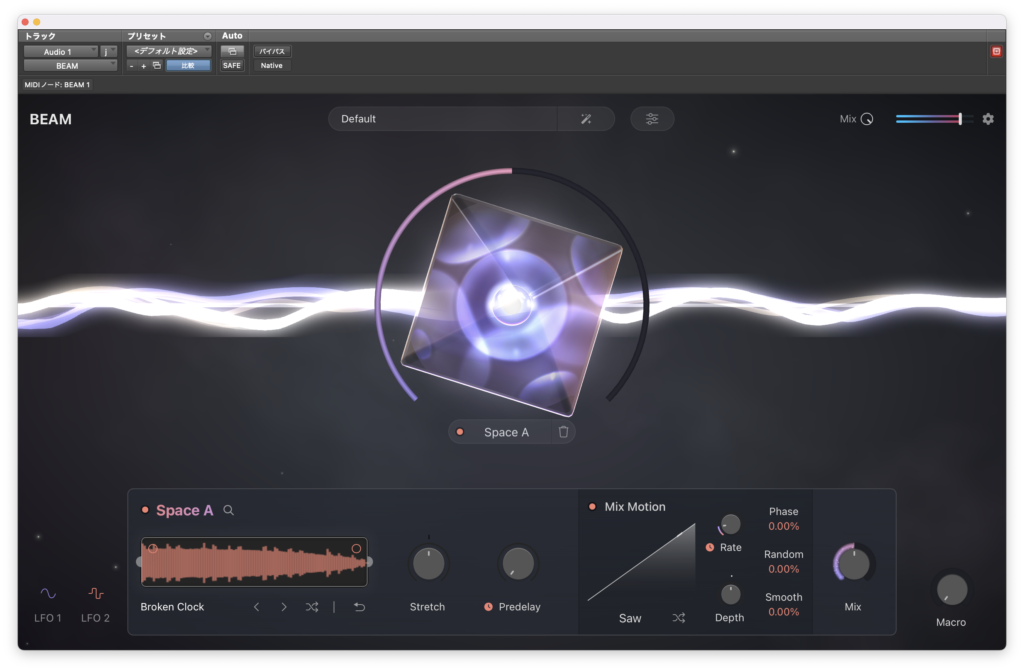

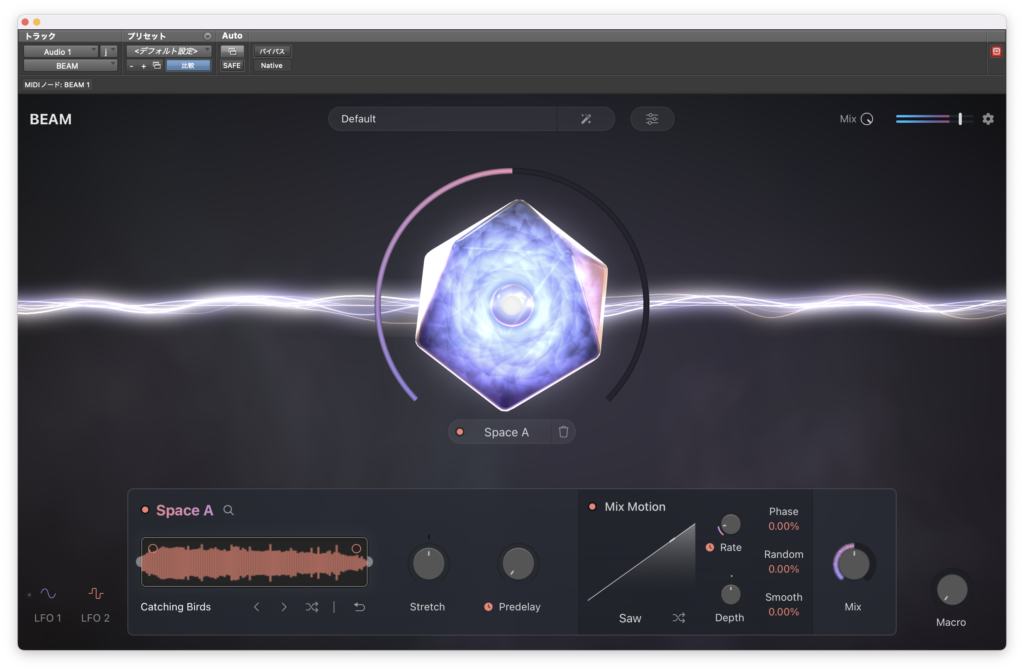

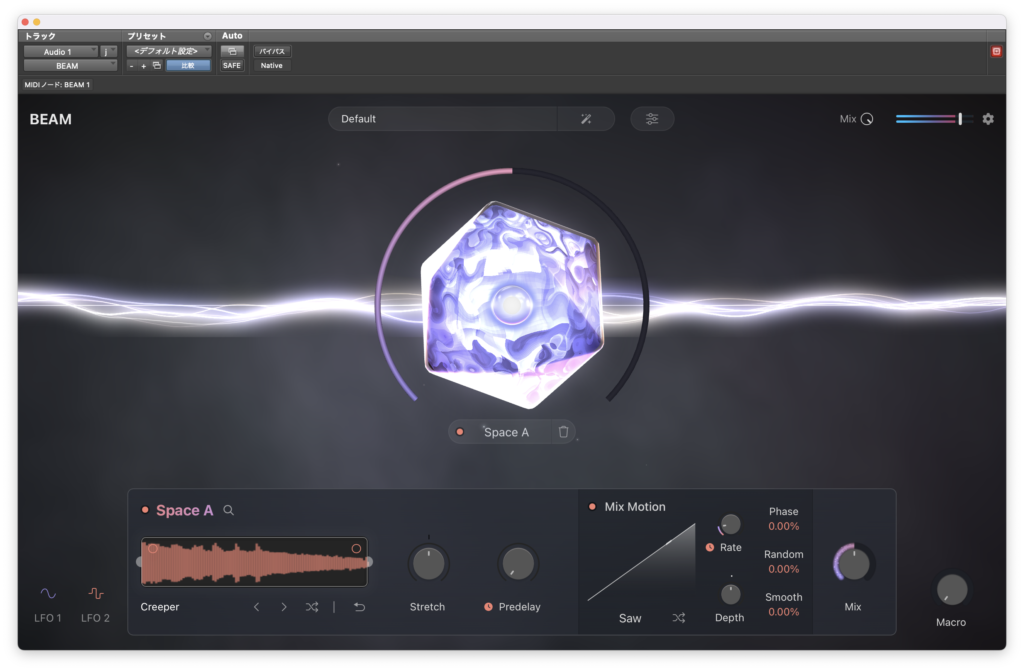

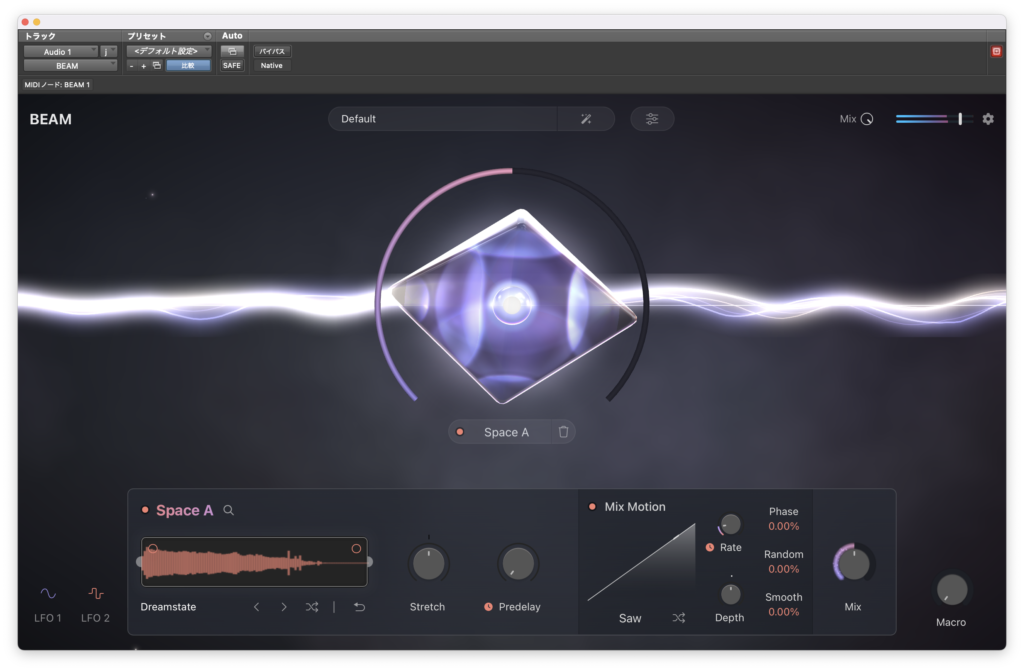

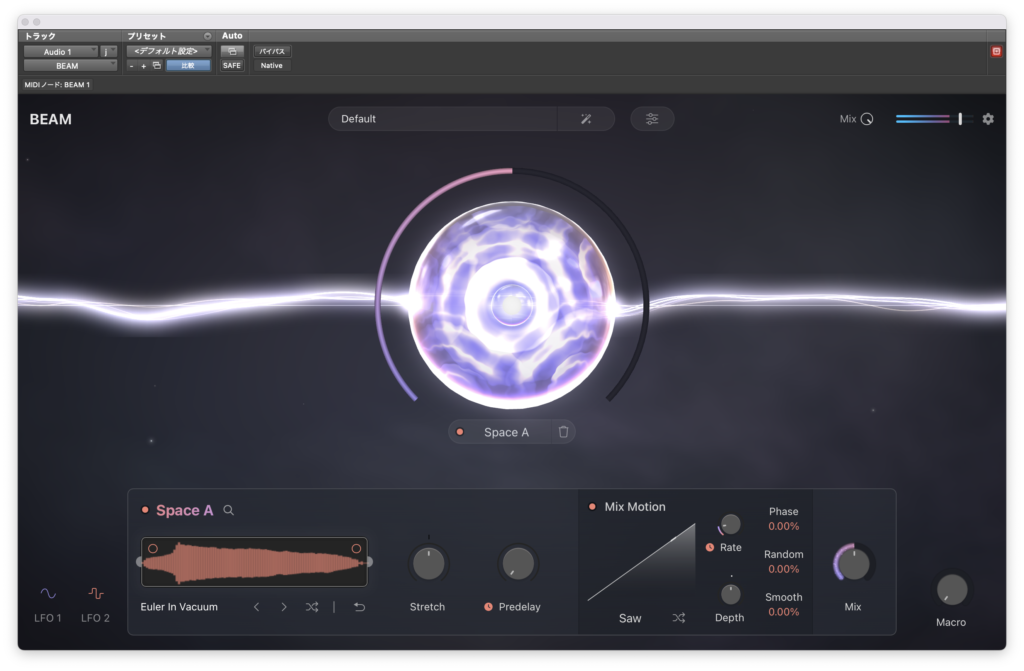

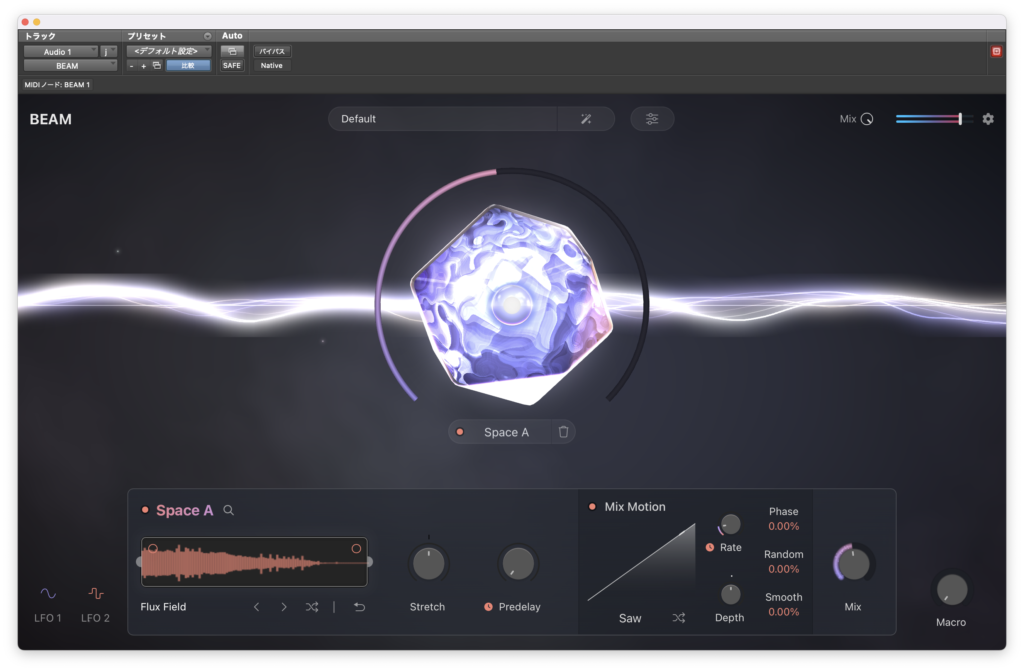

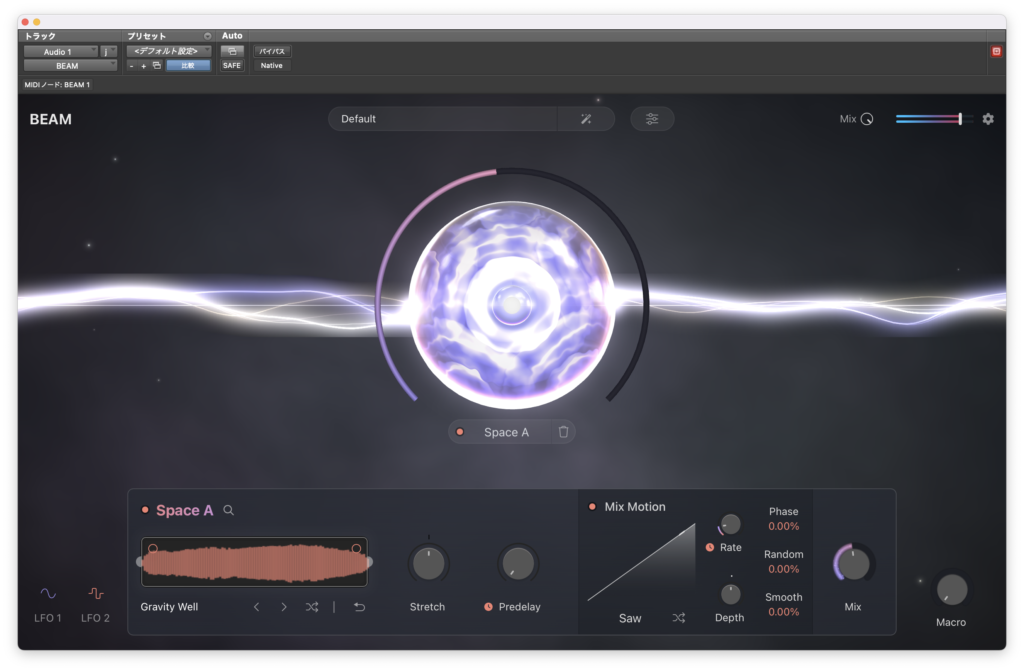

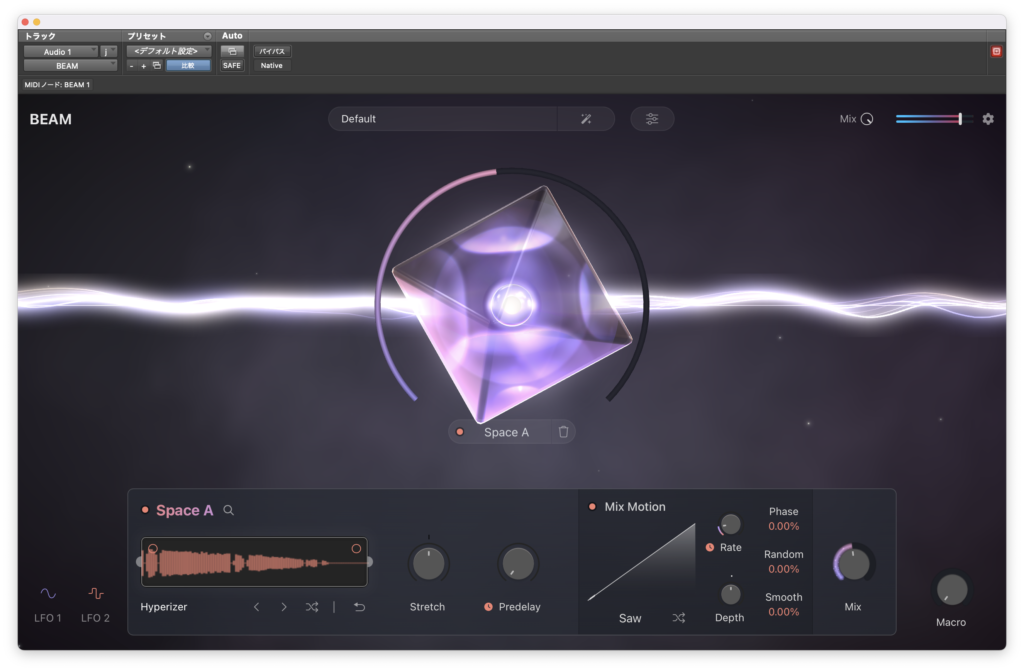

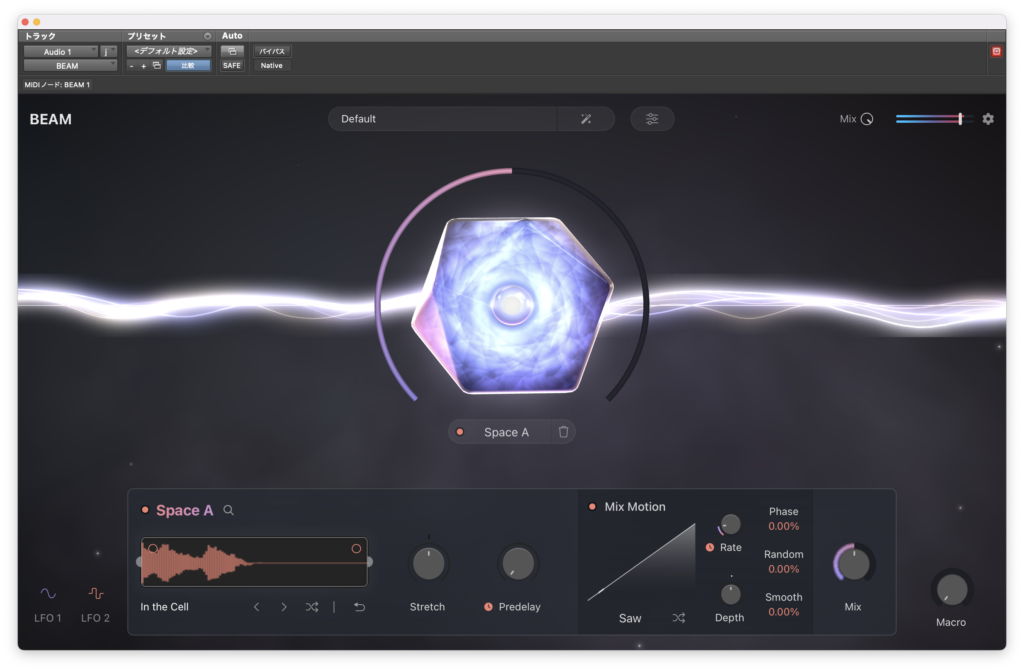

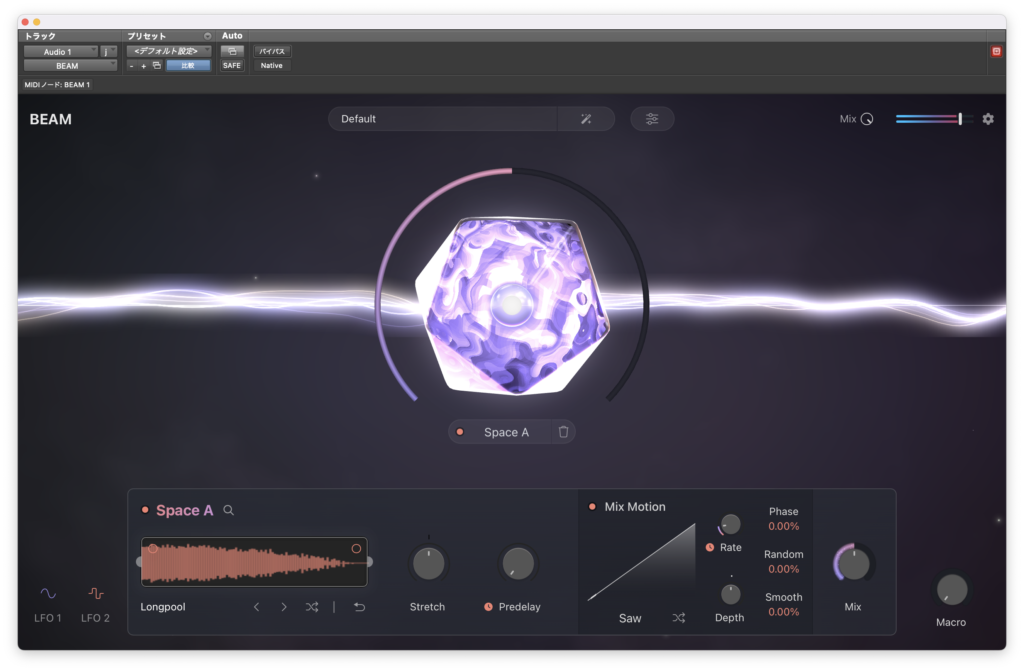

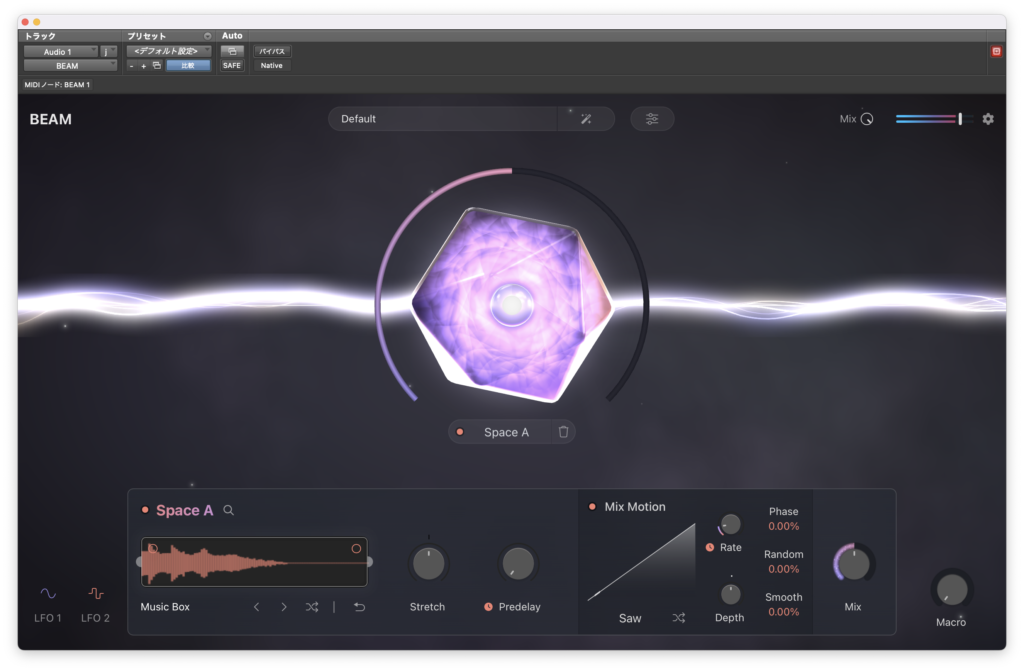

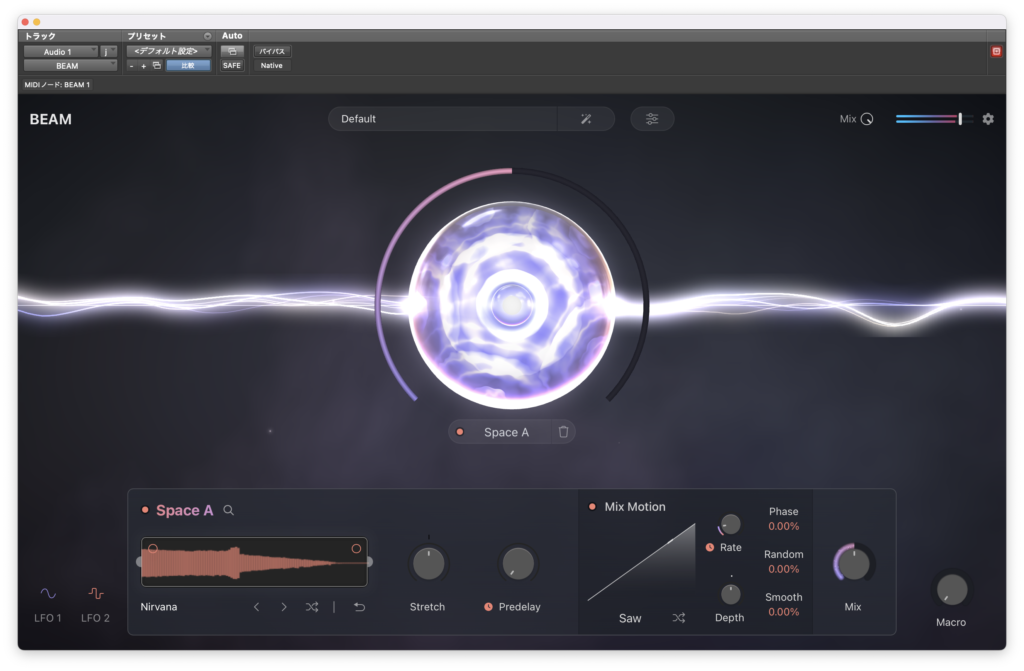

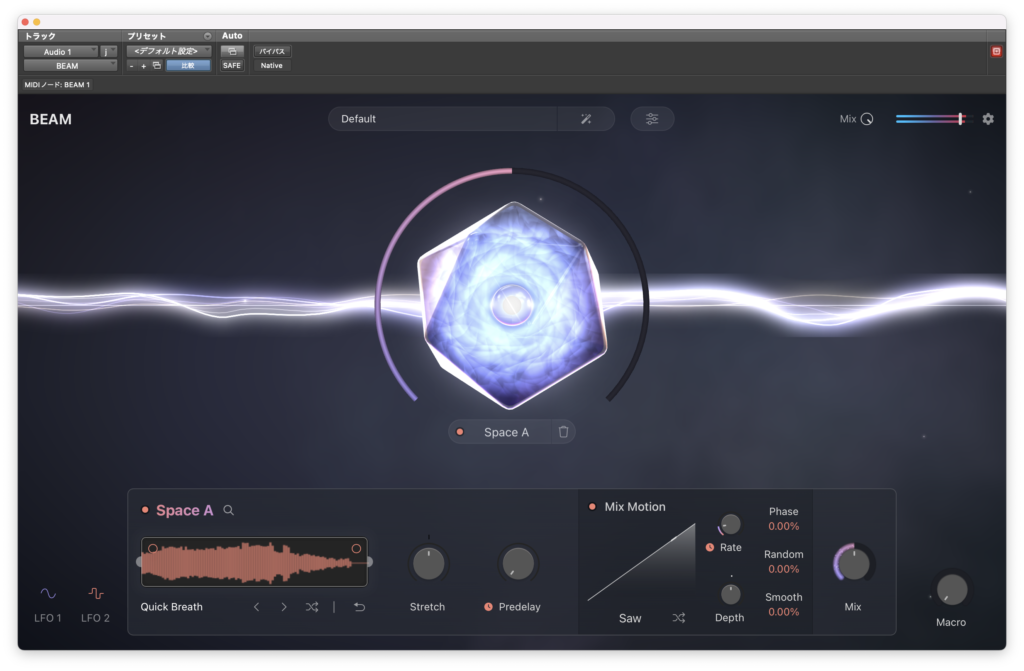

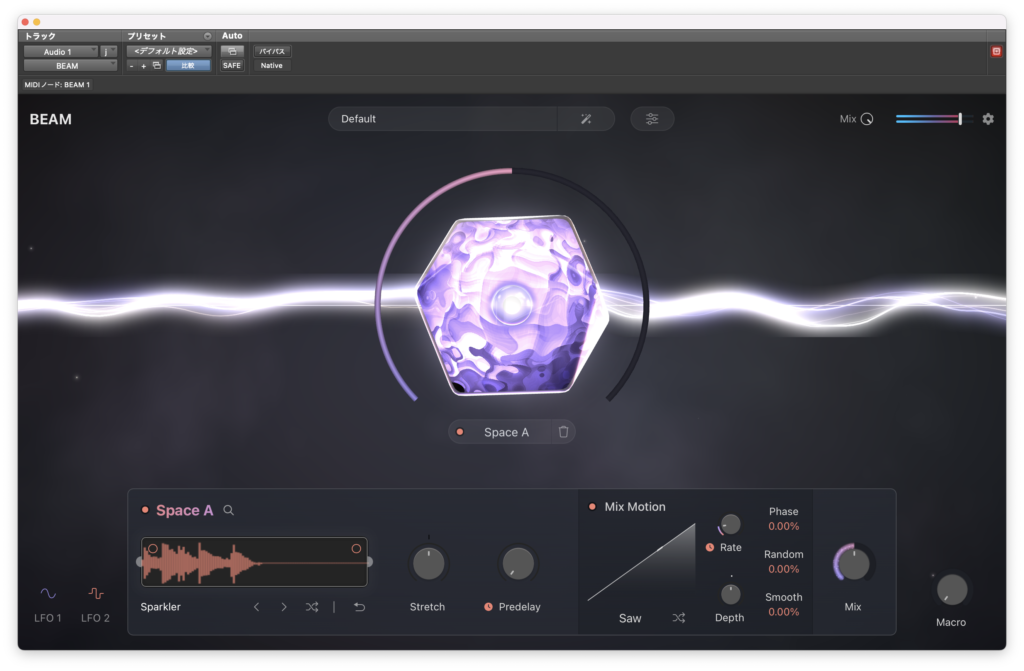

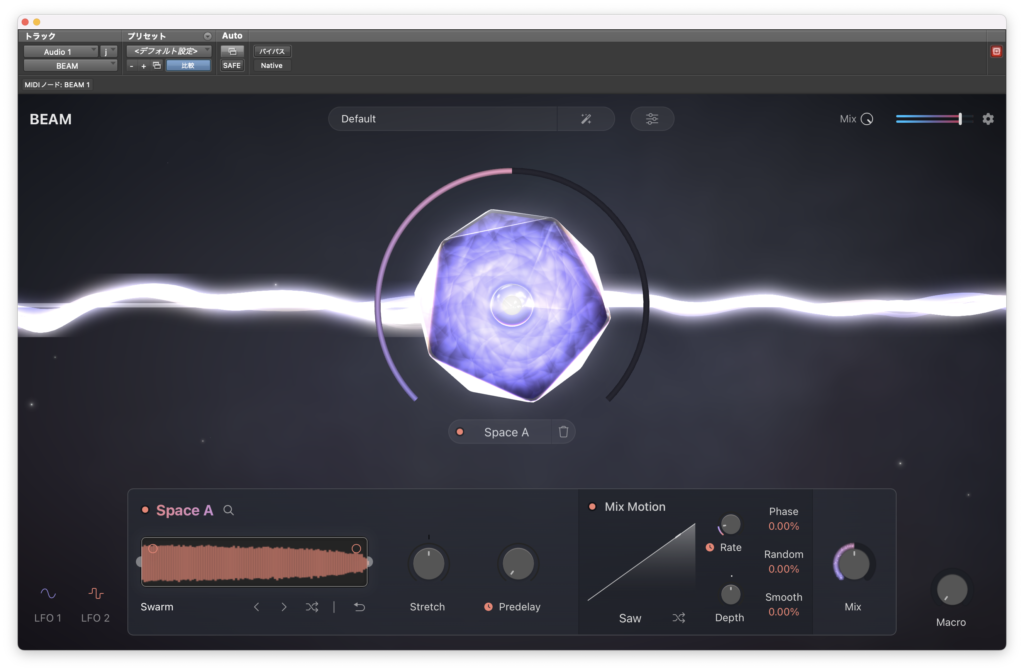

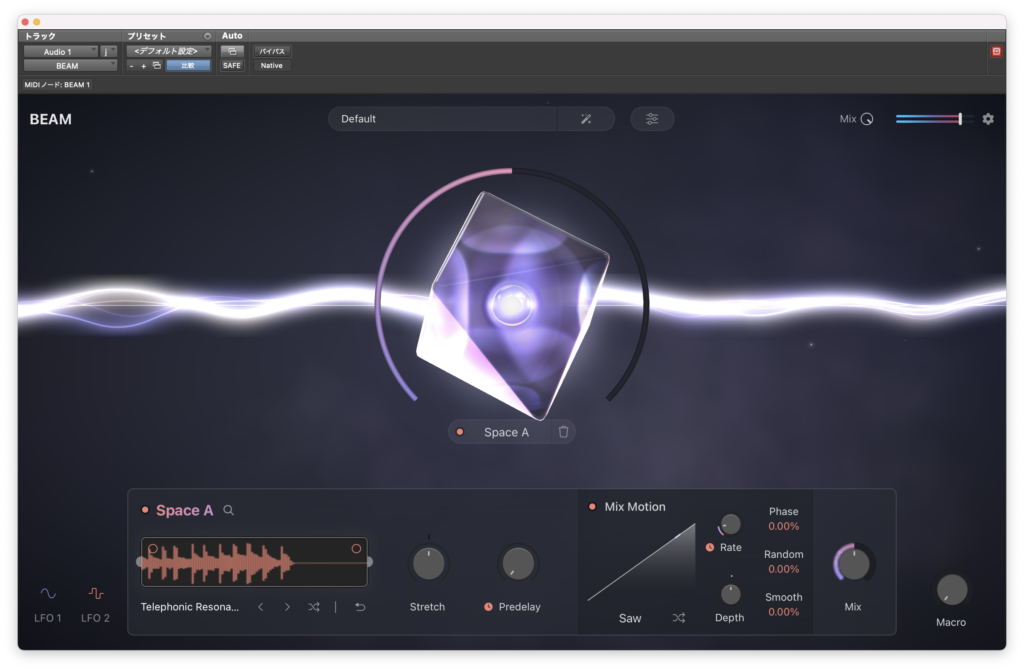

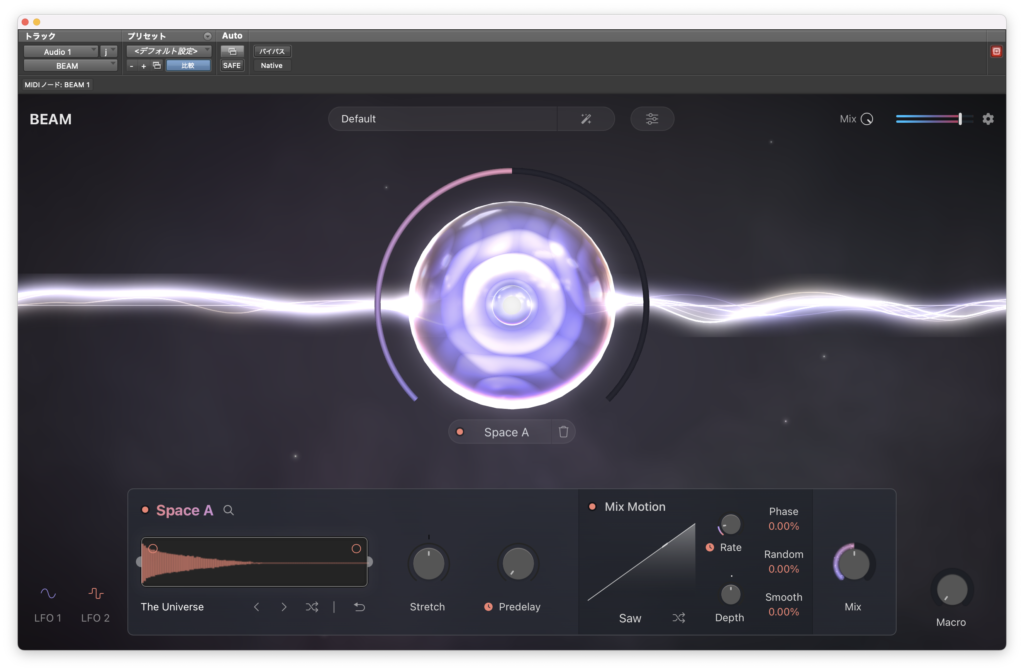

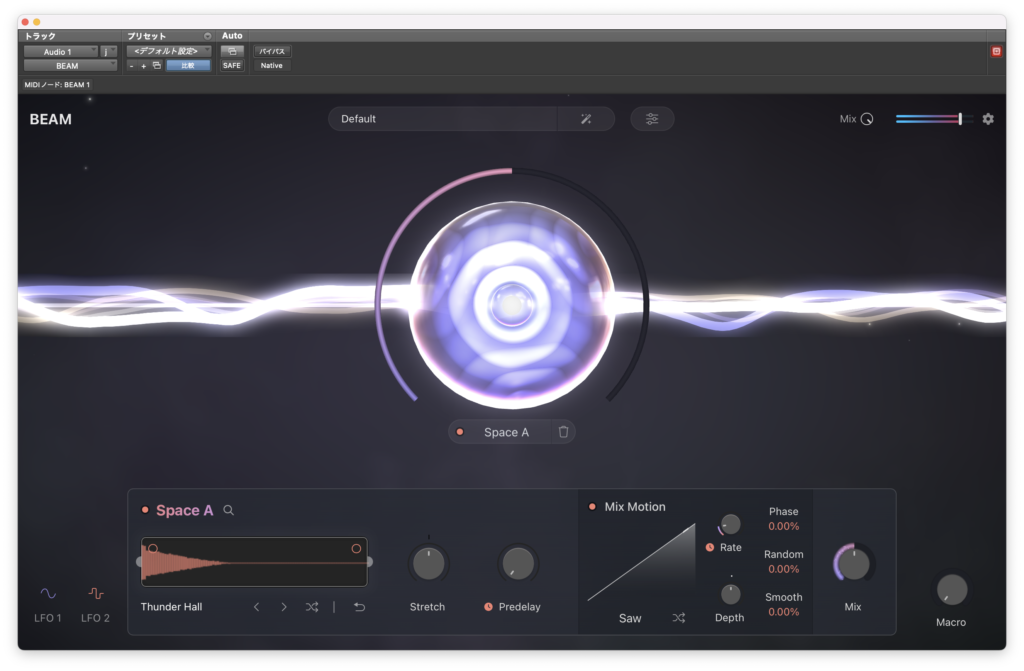

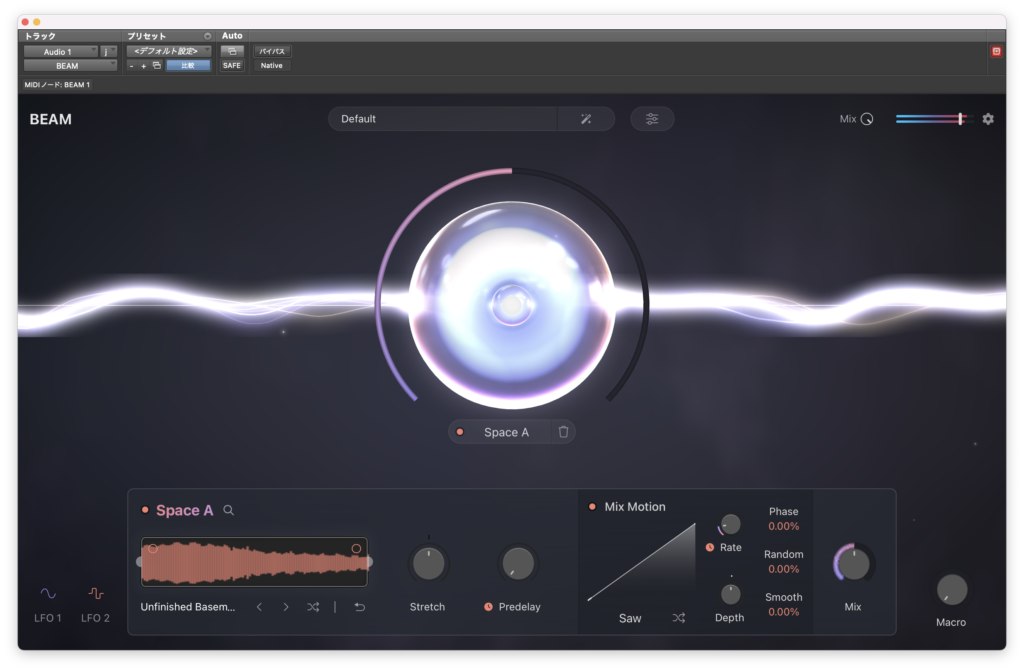

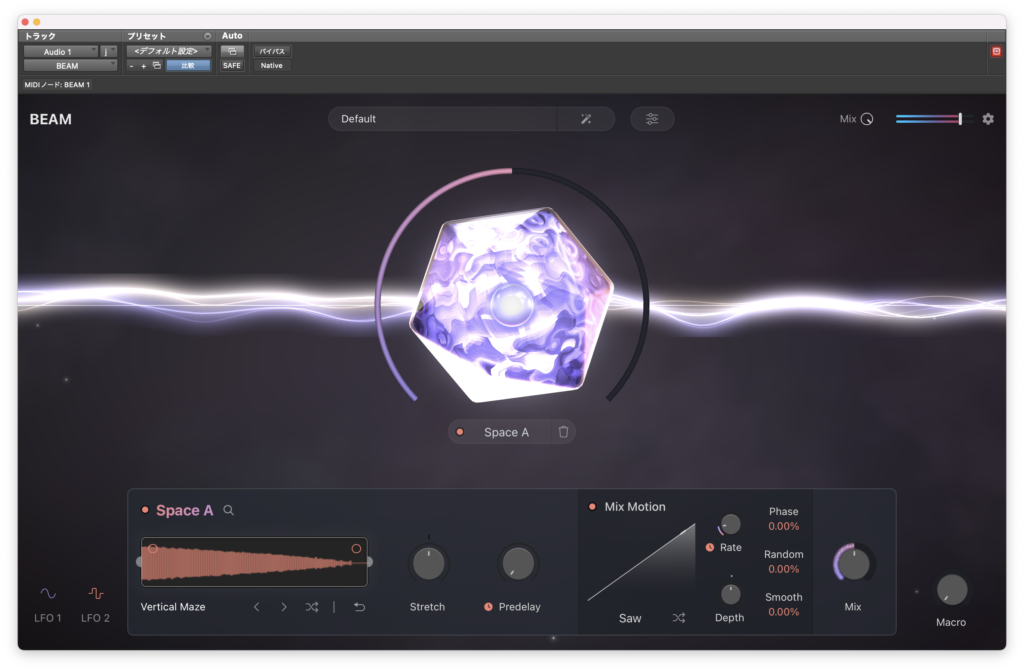

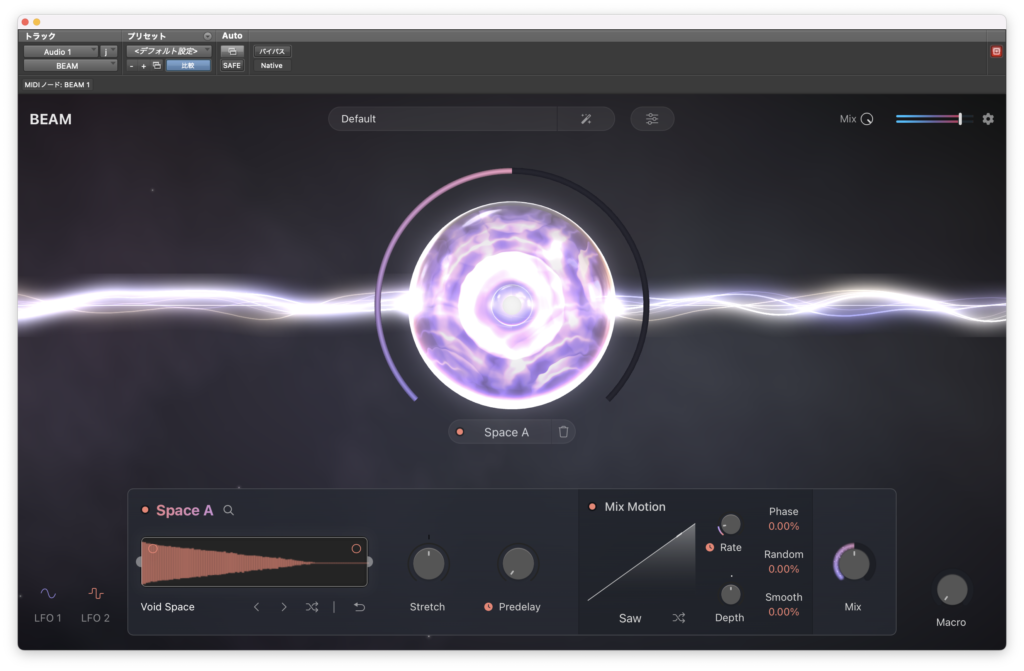

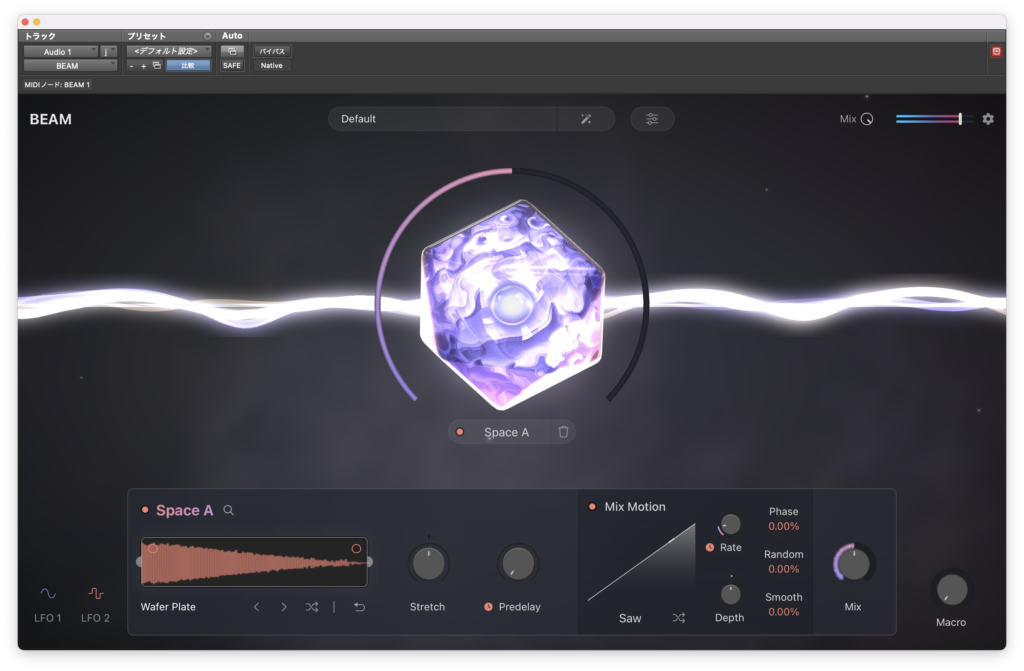

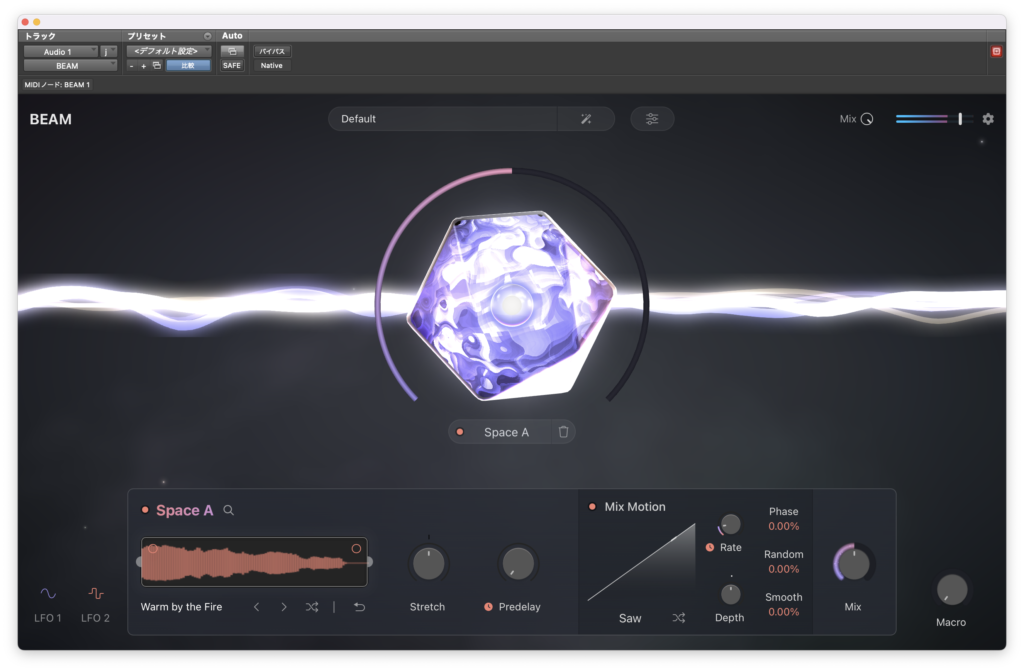

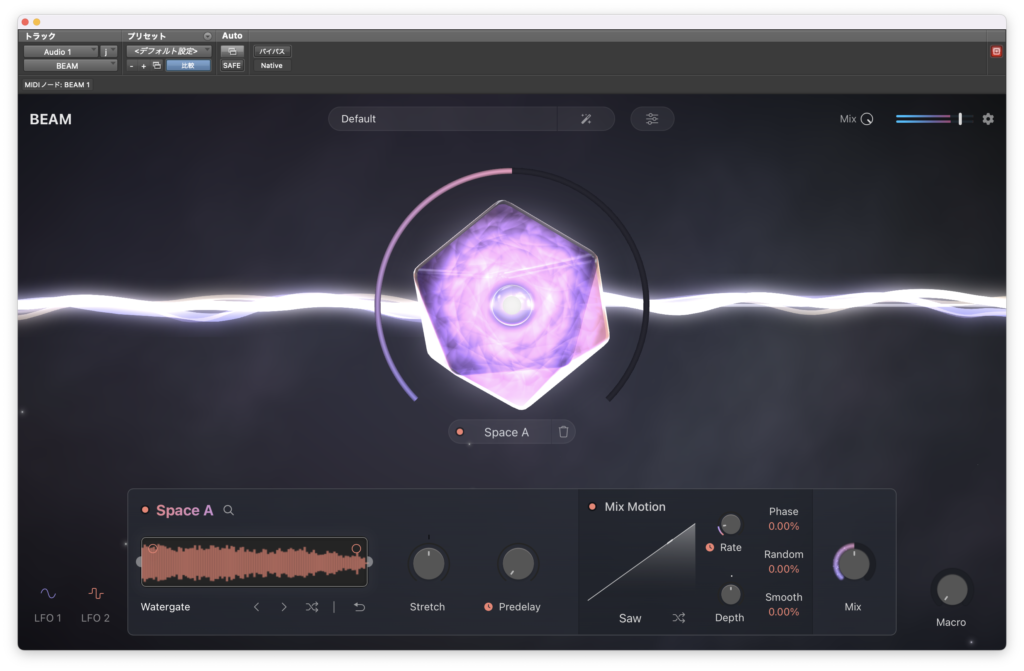

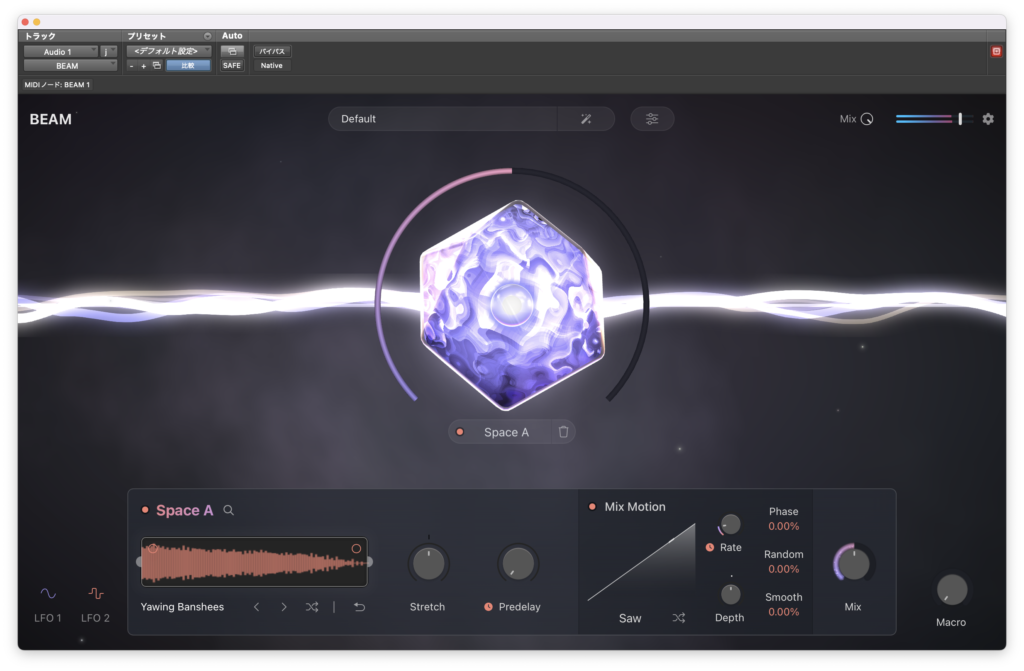

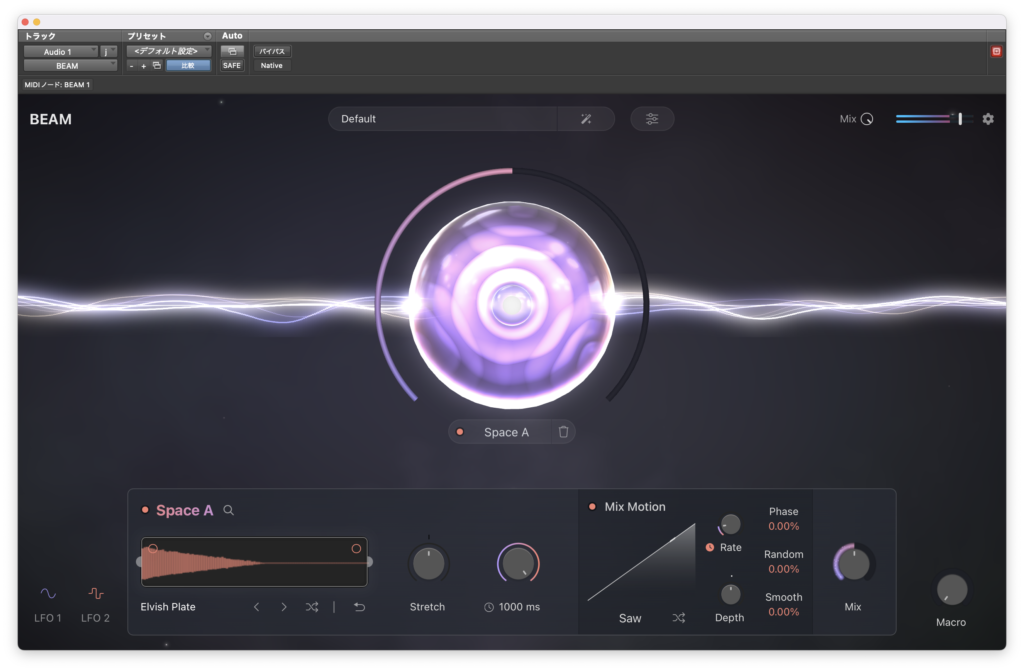

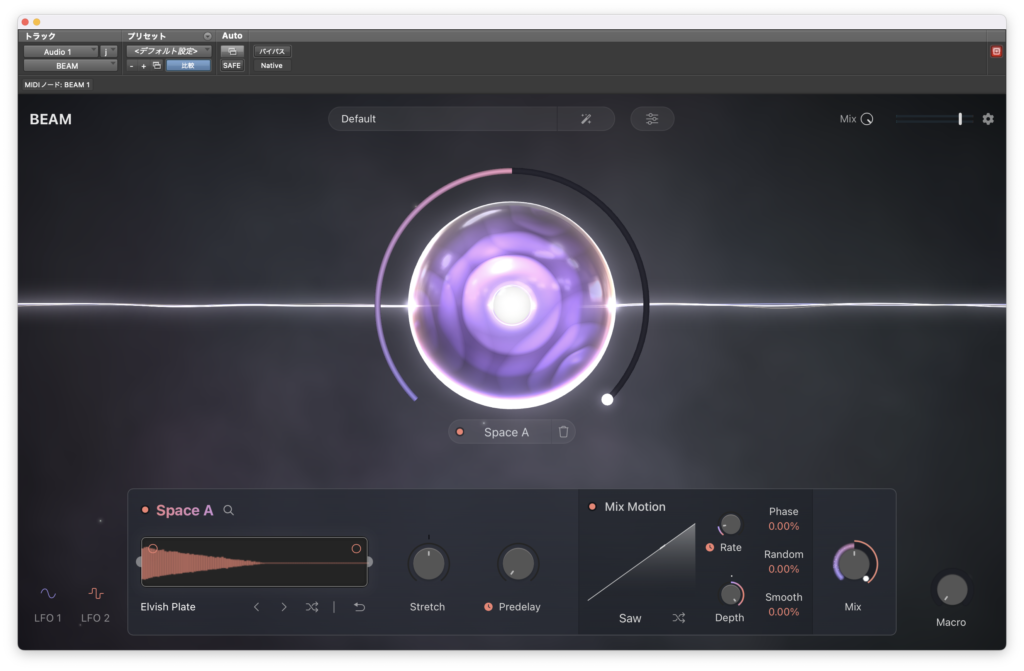

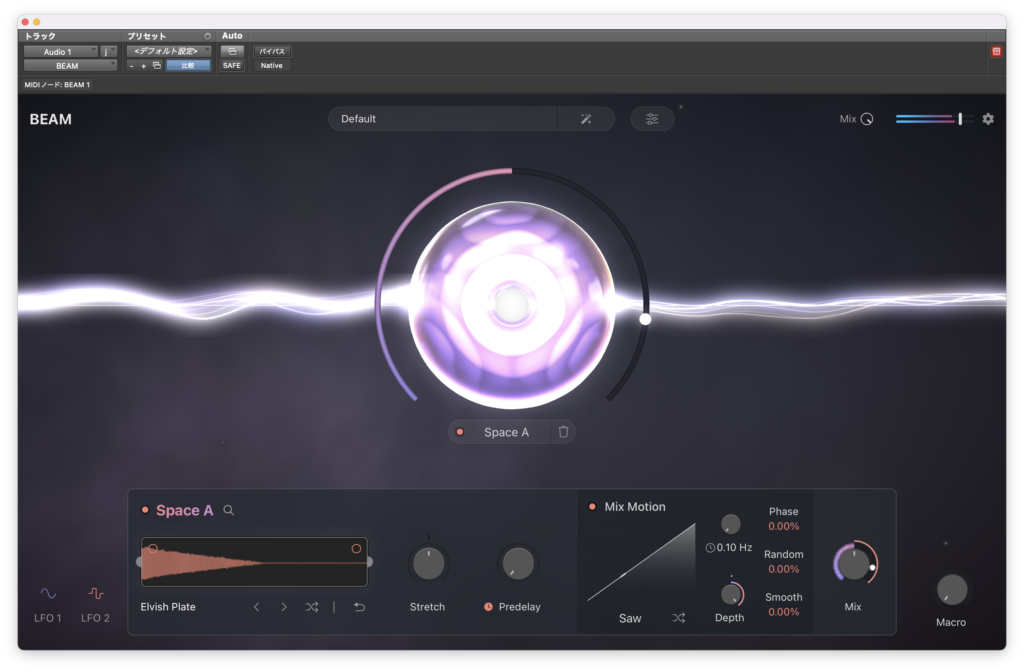

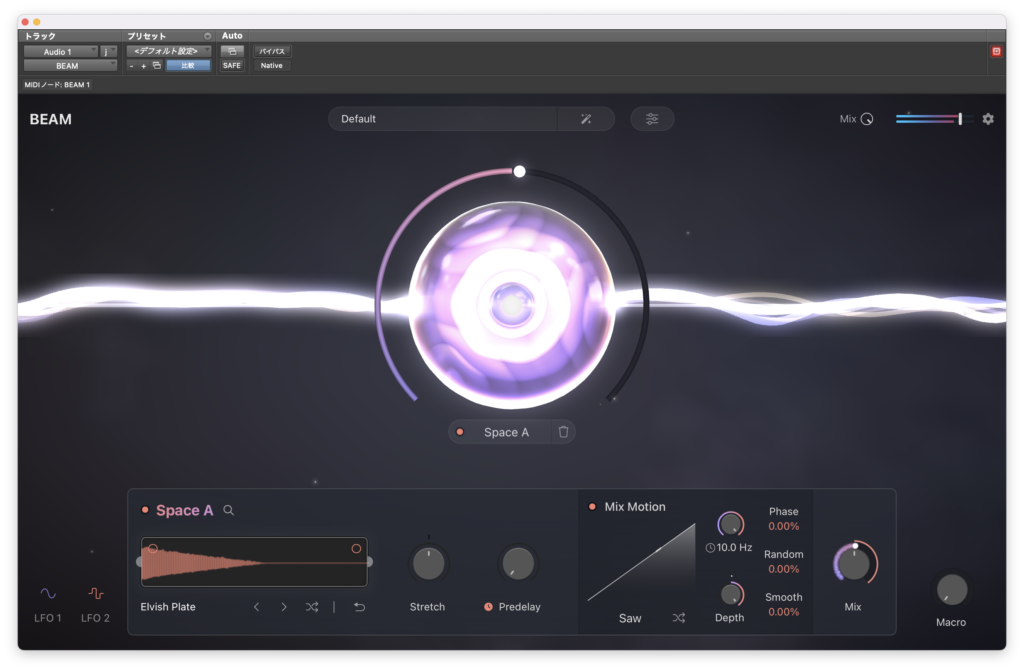

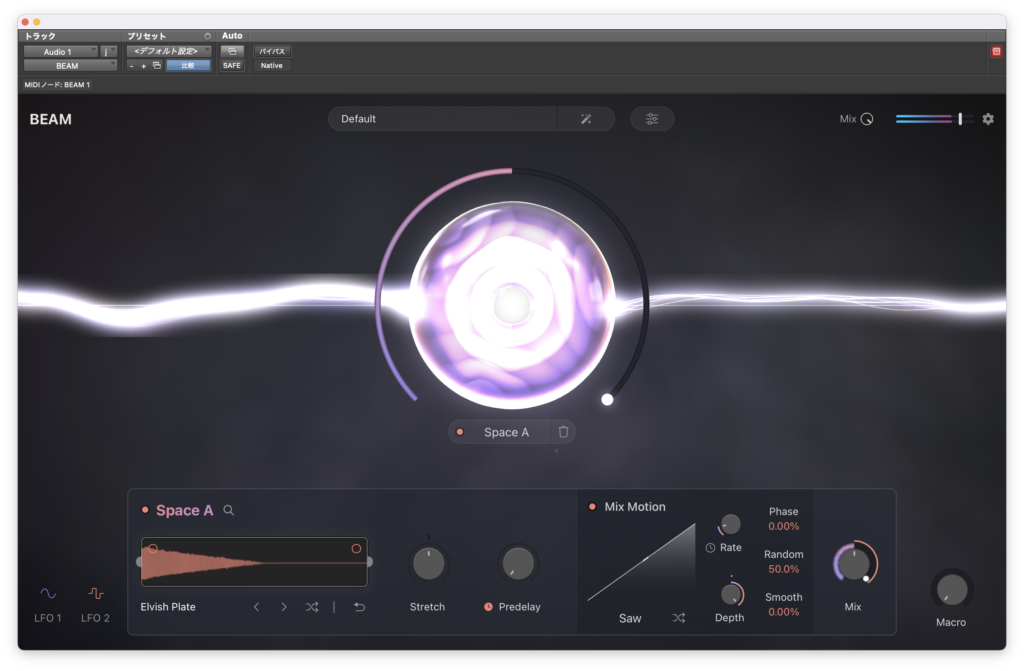

Space

まず左下でリバーブの種類を決めるのですが、これがかなりたくさんのものが用意されています。

Stretchは再生速度を変更しサンプルし直します。

Predelayは音が入力されてからリバーブ音が発生するまでのタイムラグの調整です。

右のMix MotionはWet/Dryの比を右のMixで決めているのですが、これをLFOで動かせるようになっています。

まず、DepthでLFOの動く量を決めます。

Rateで動く速さを決めます。

PhaseはLFOの開始位置を動かすパラメーターです。

RandomはLFOの動きに不規則性を加えるパラメーターです。

SmoothでLFOの動きの角が滑らかになります。

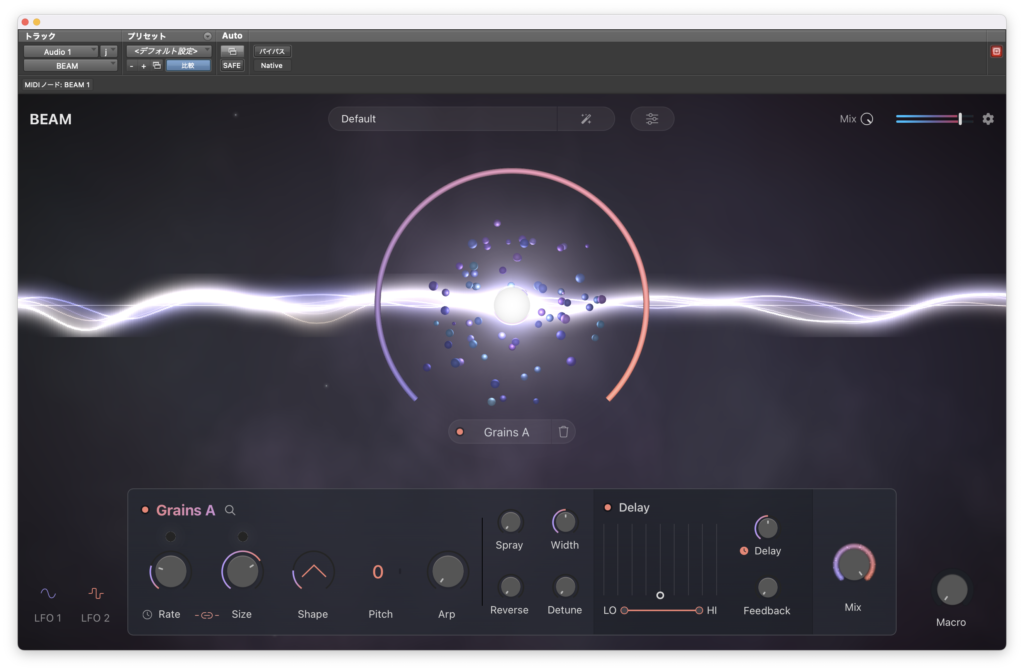

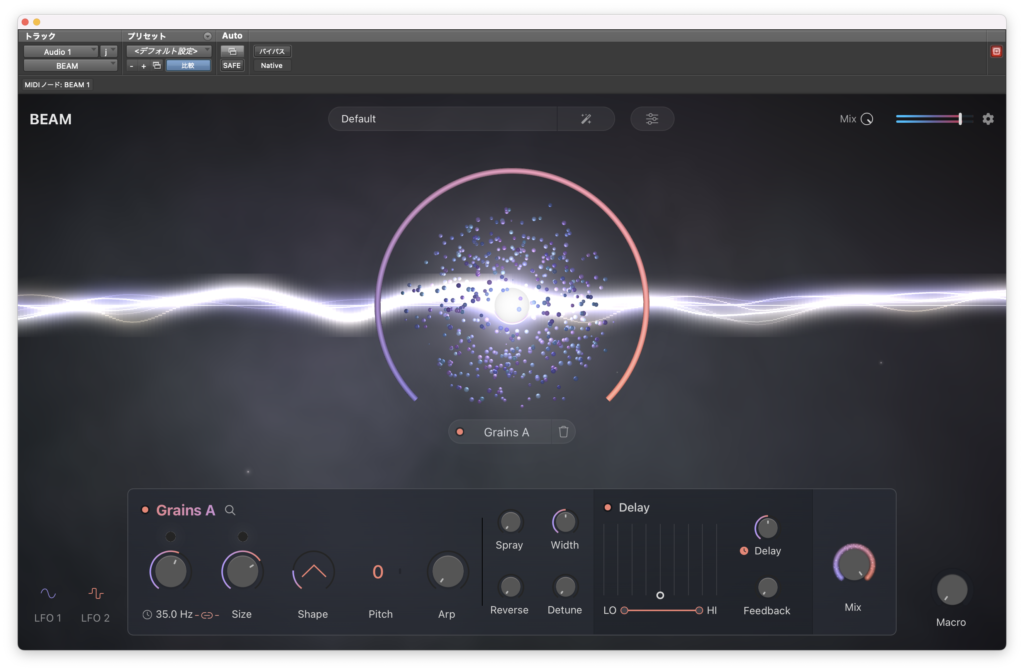

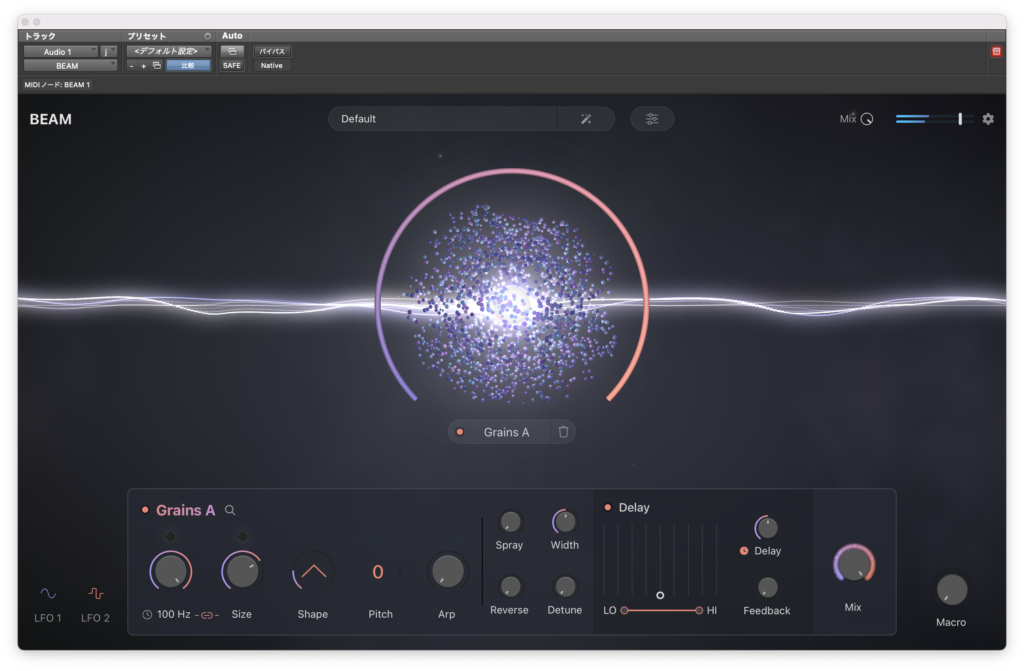

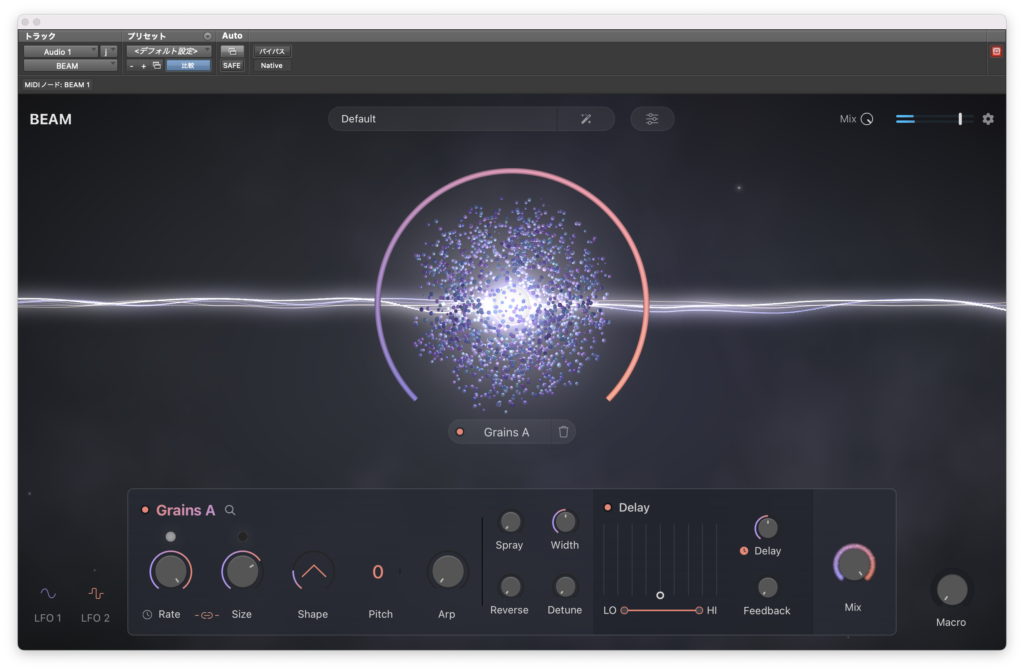

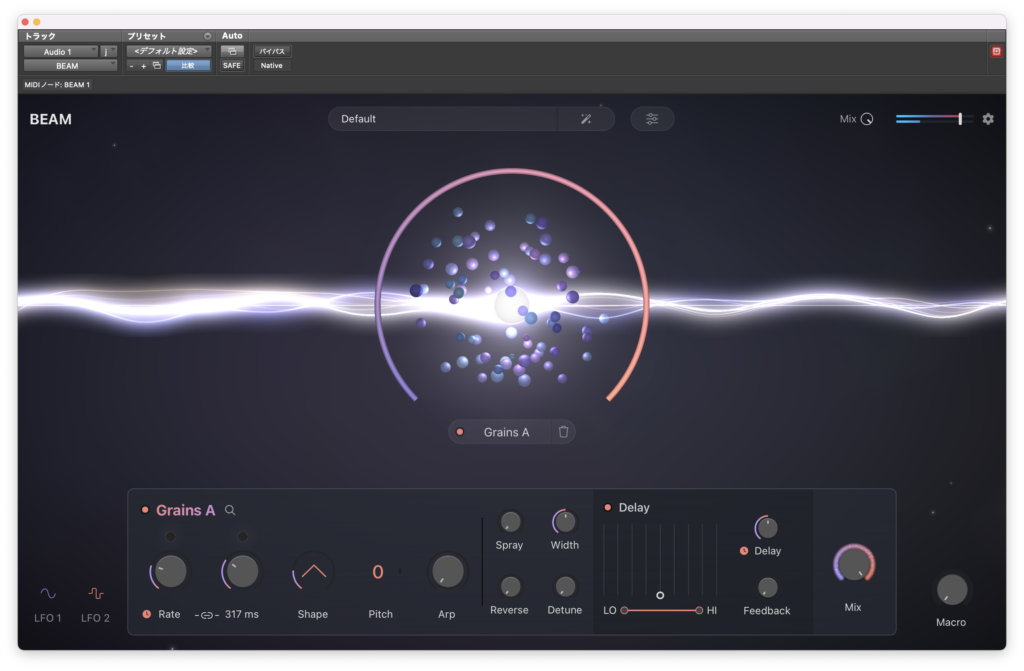

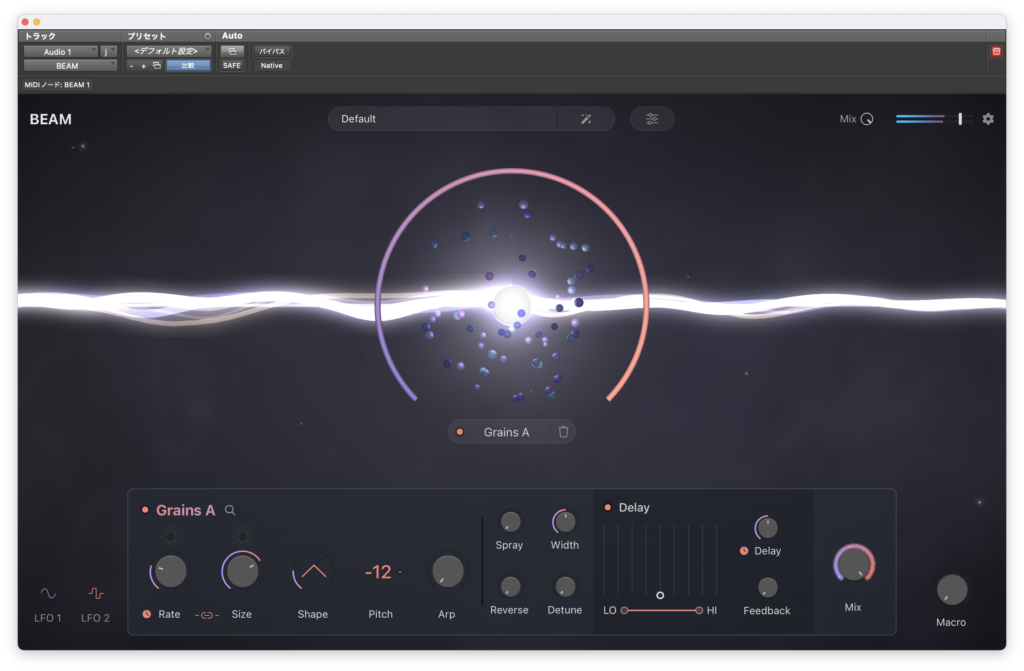

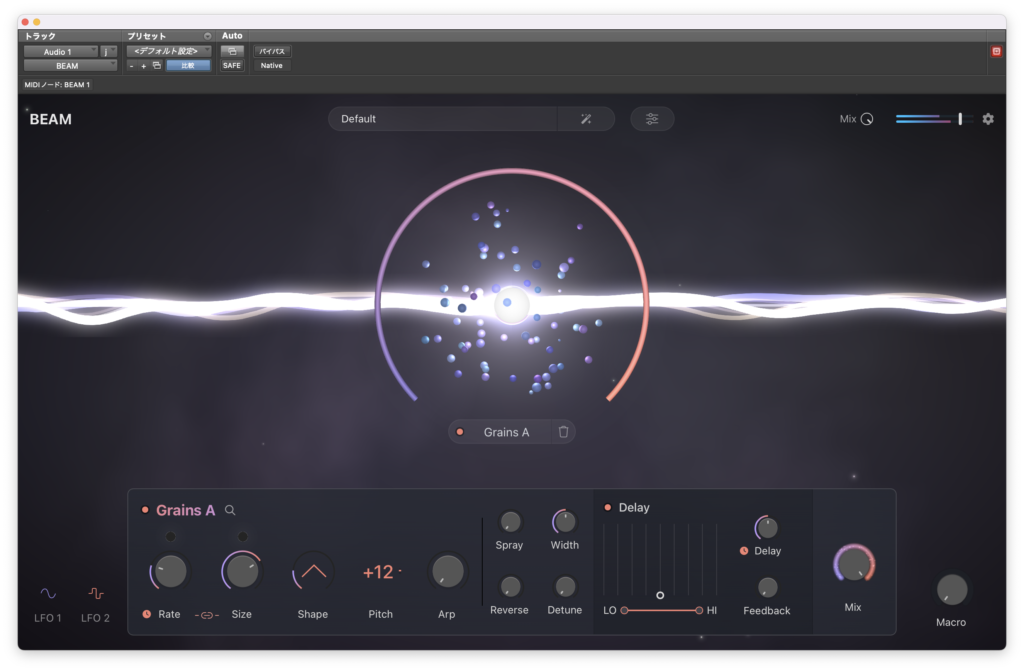

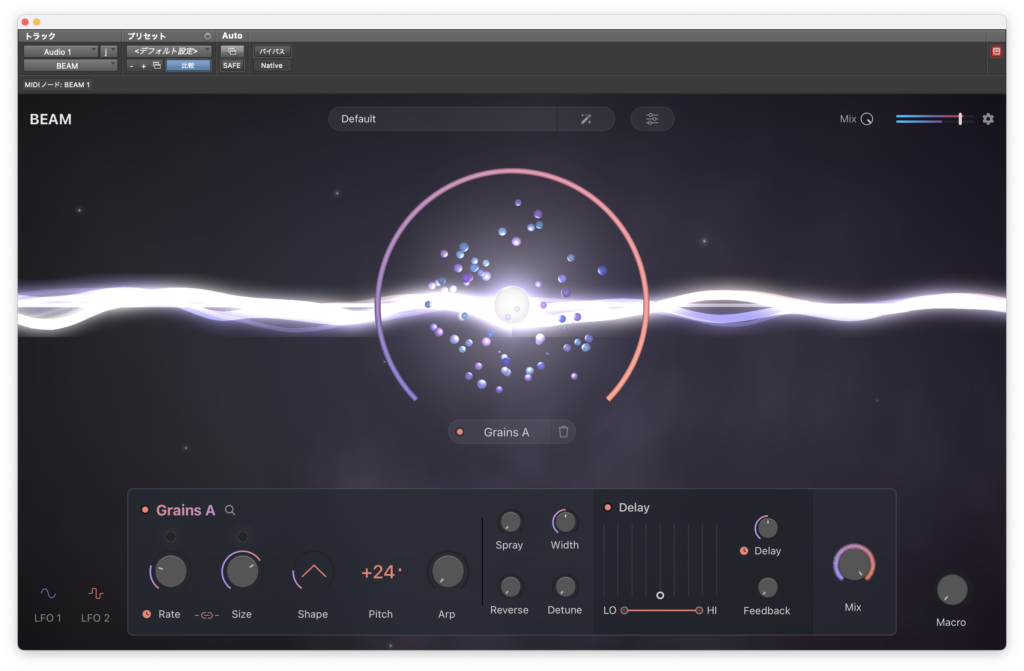

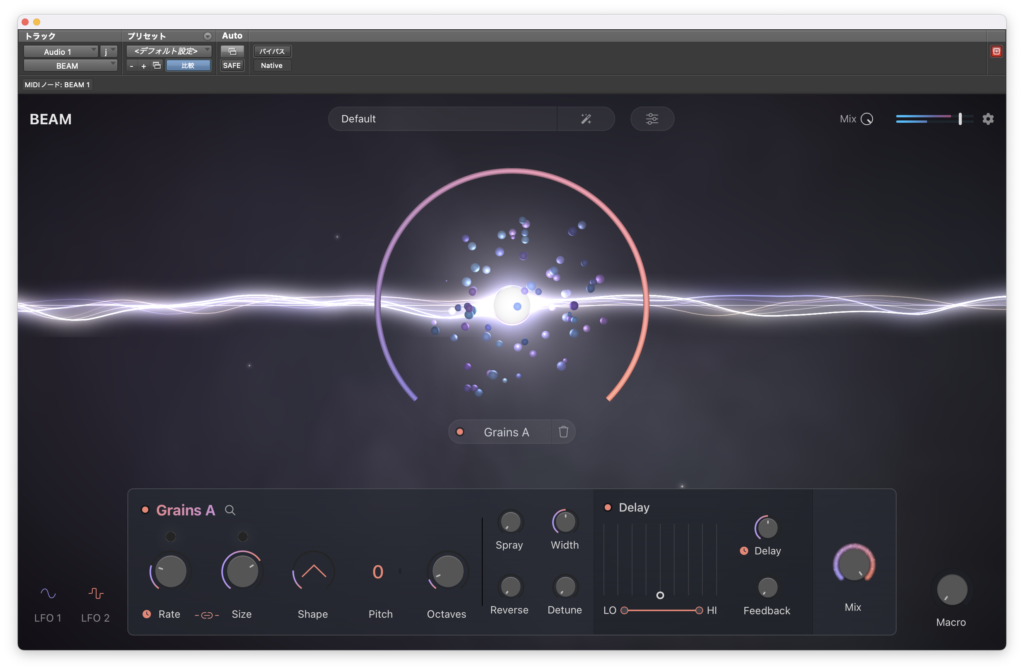

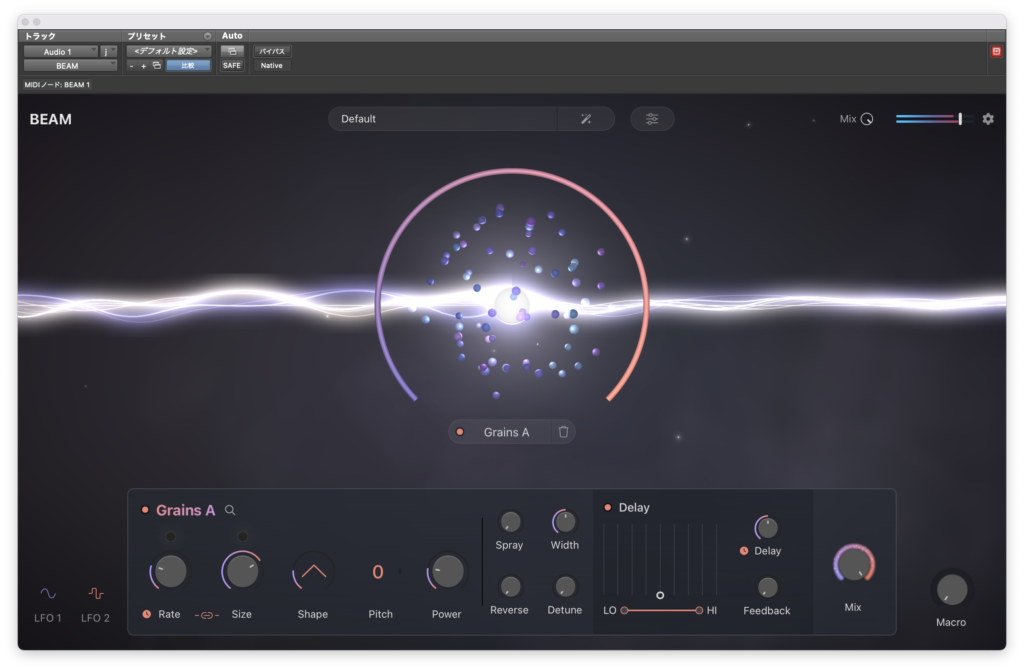

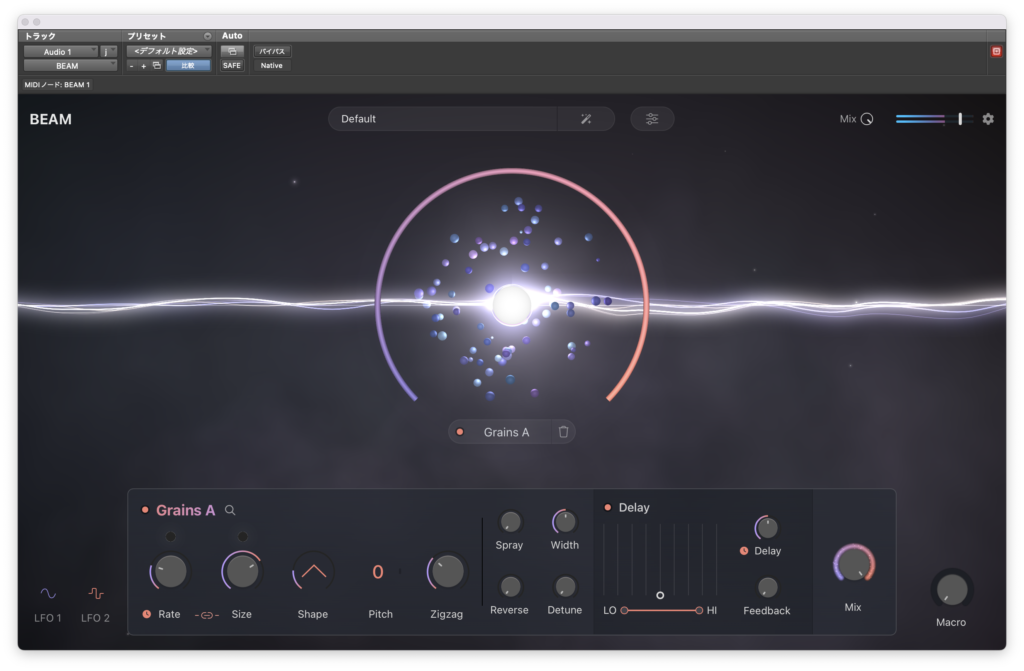

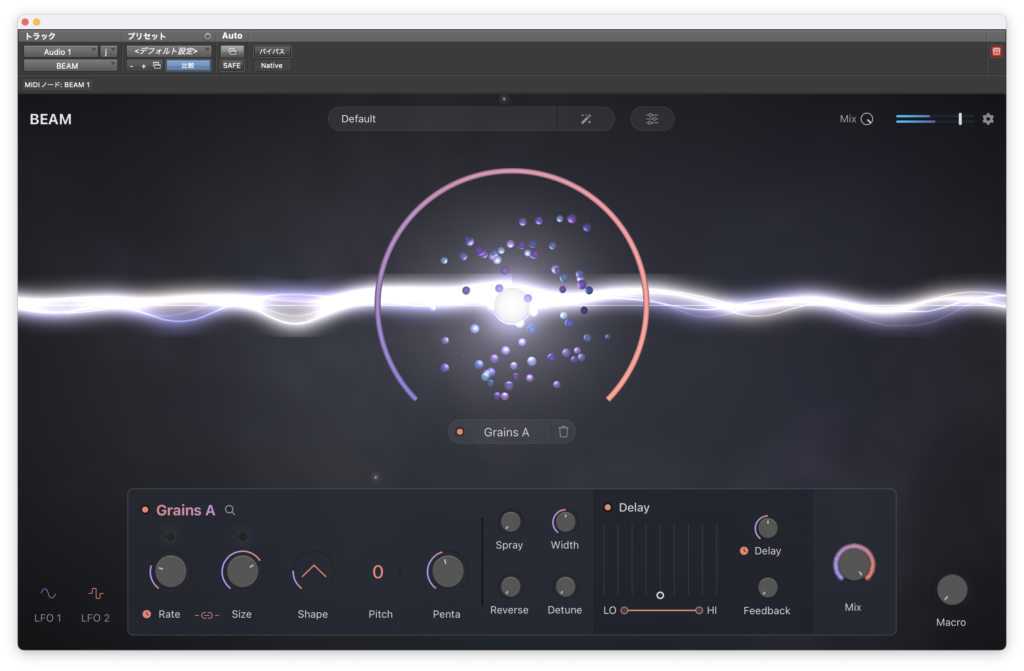

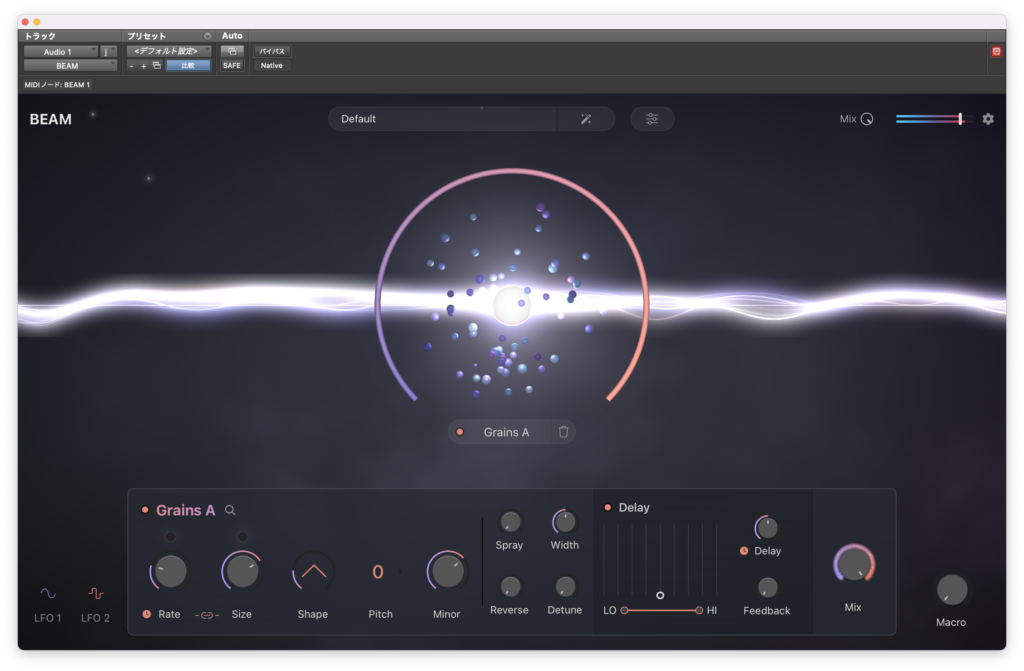

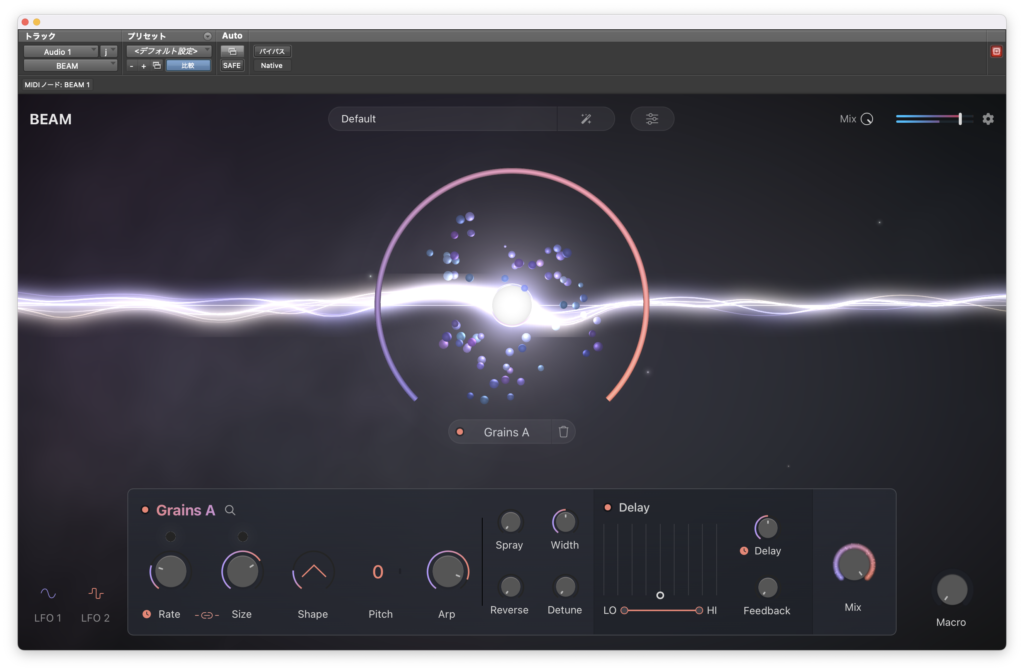

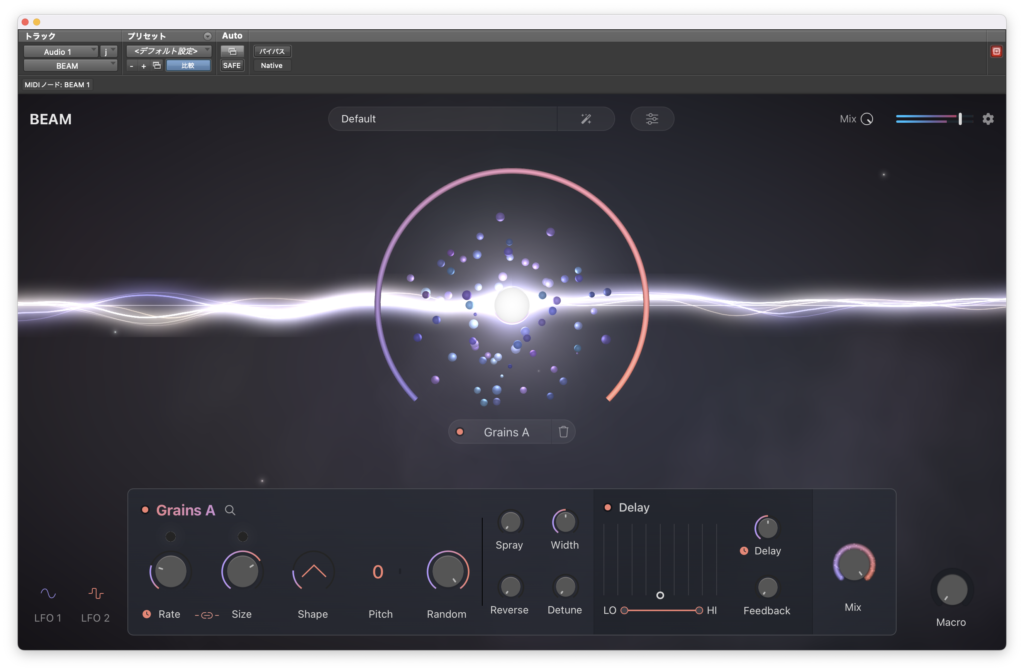

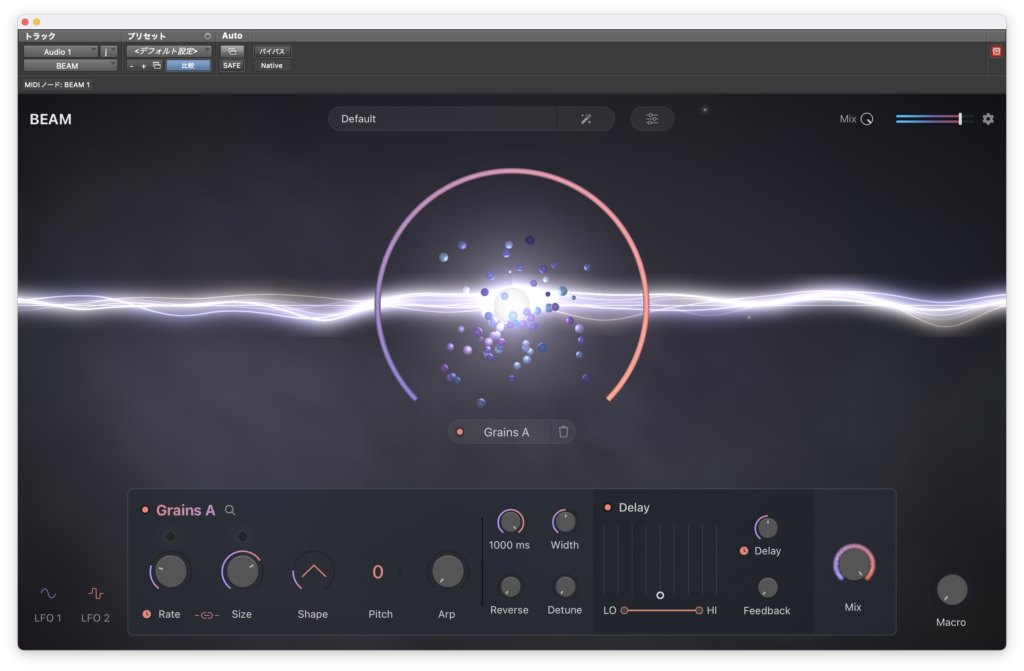

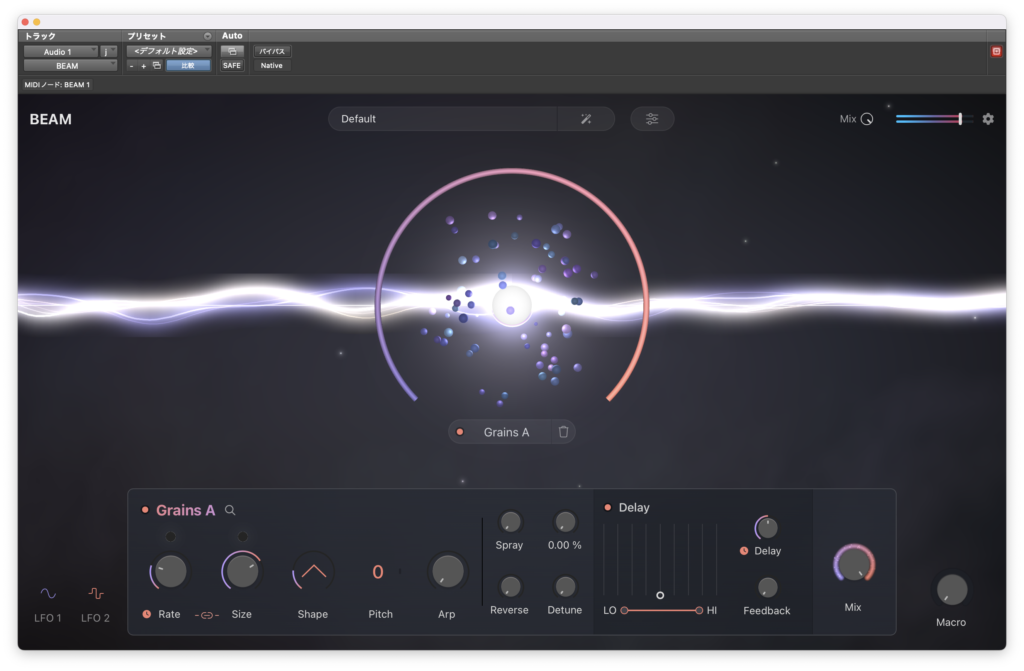

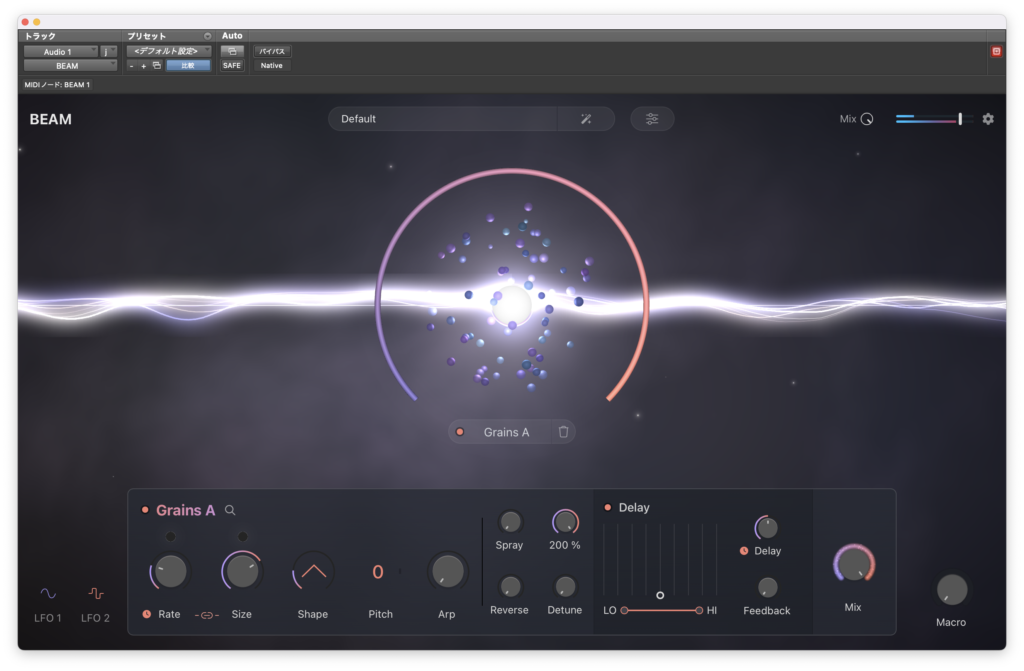

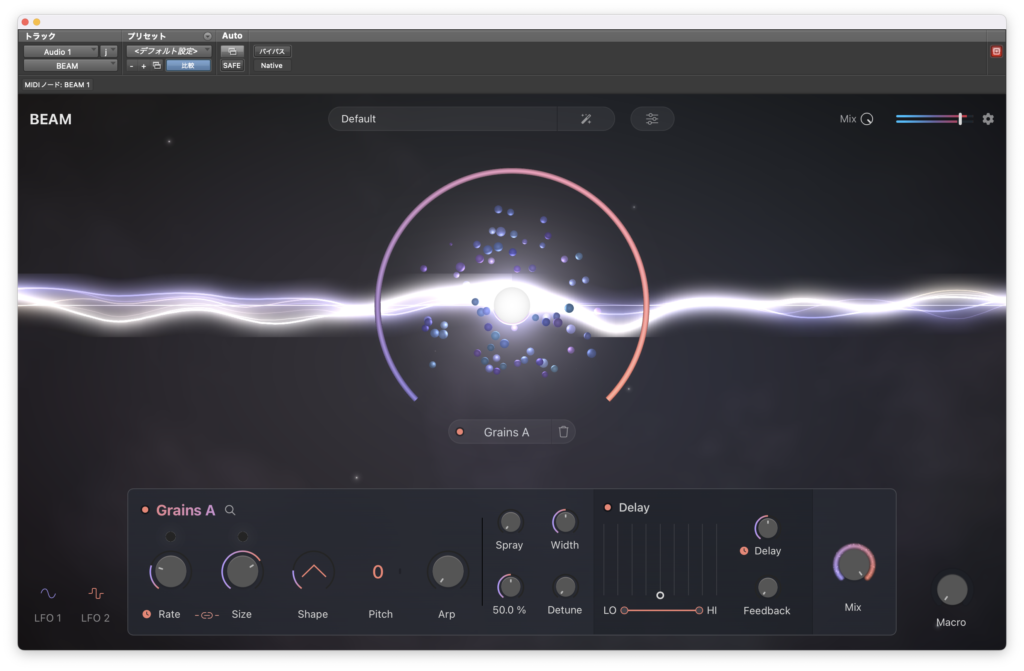

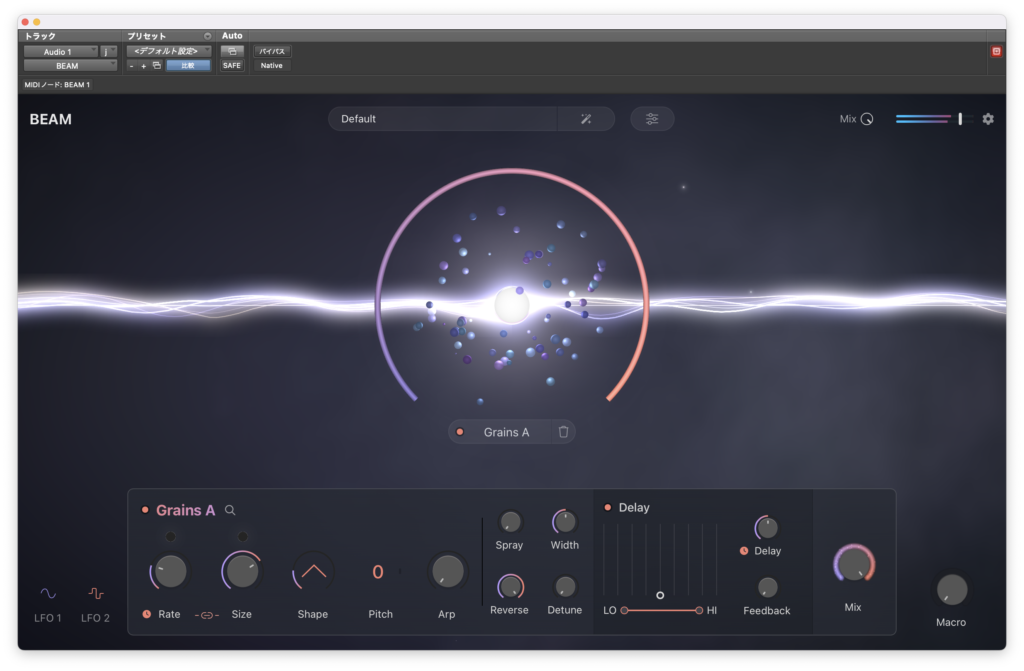

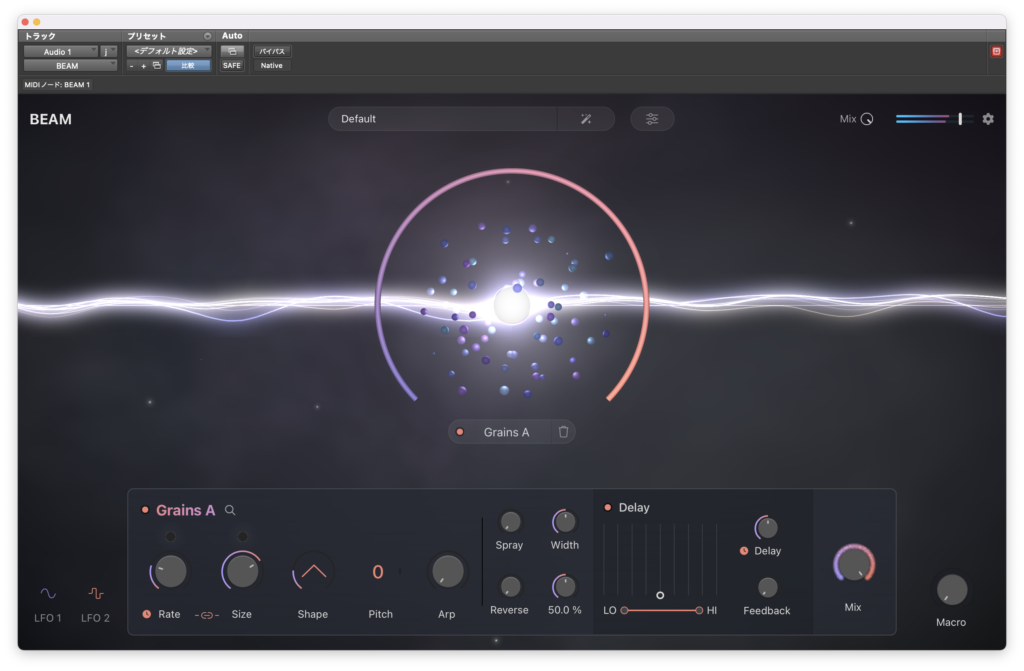

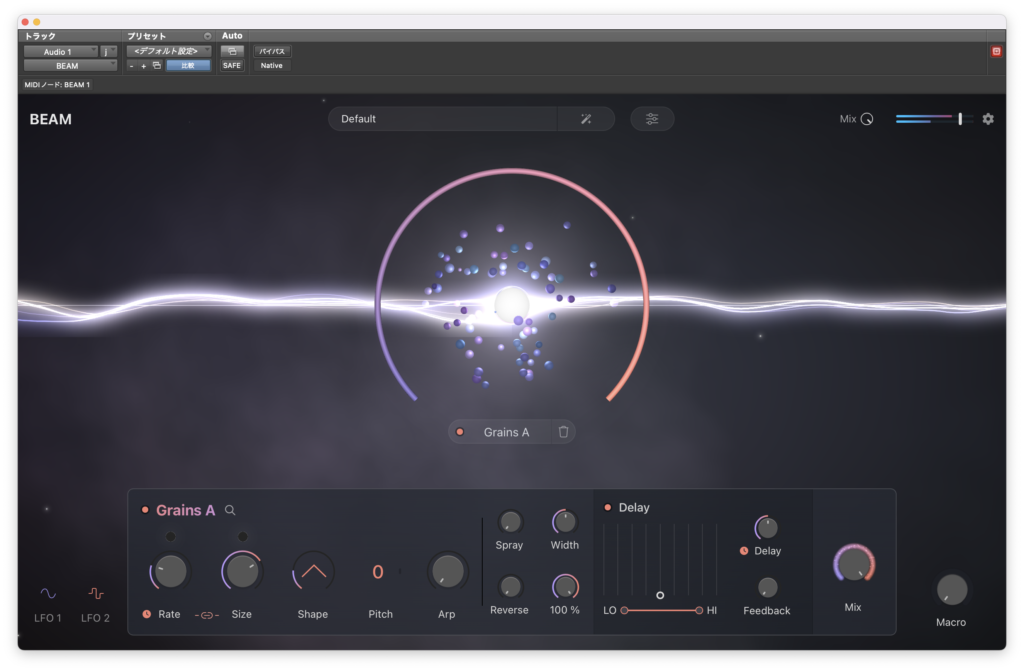

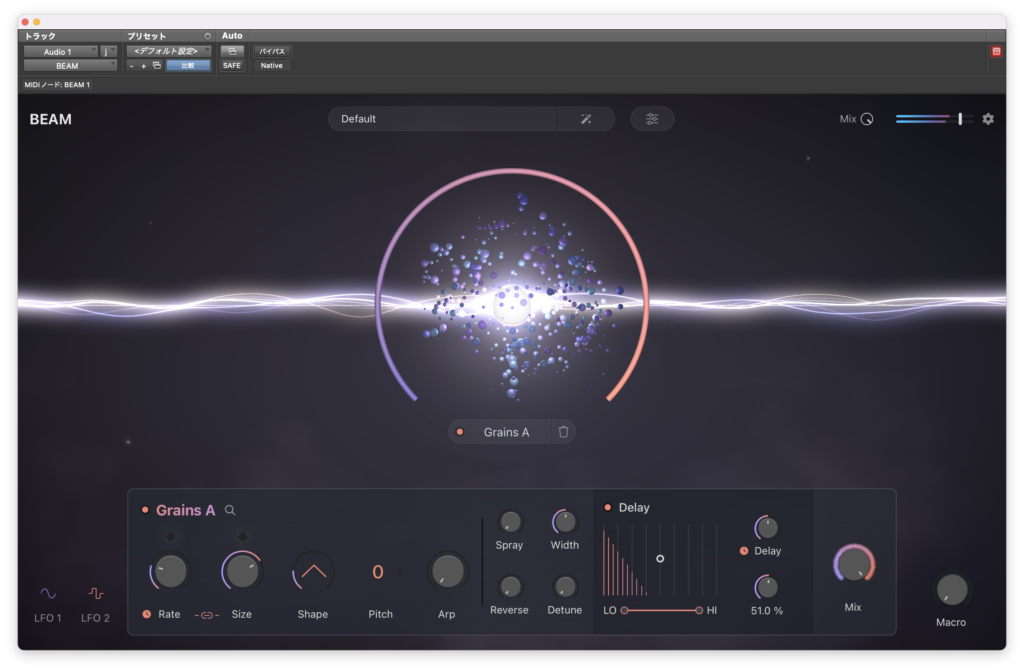

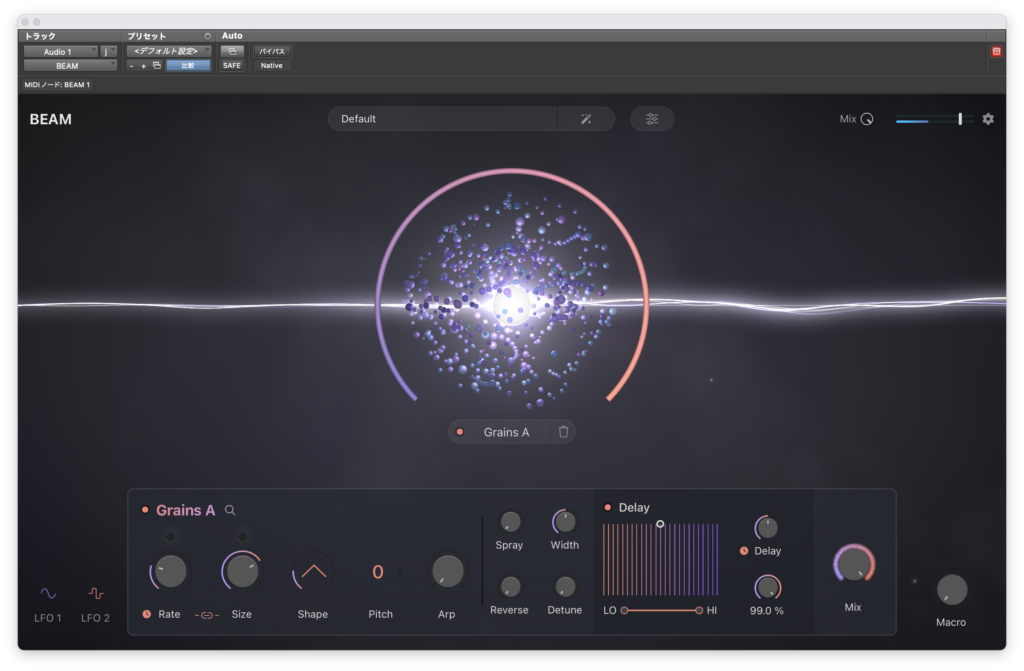

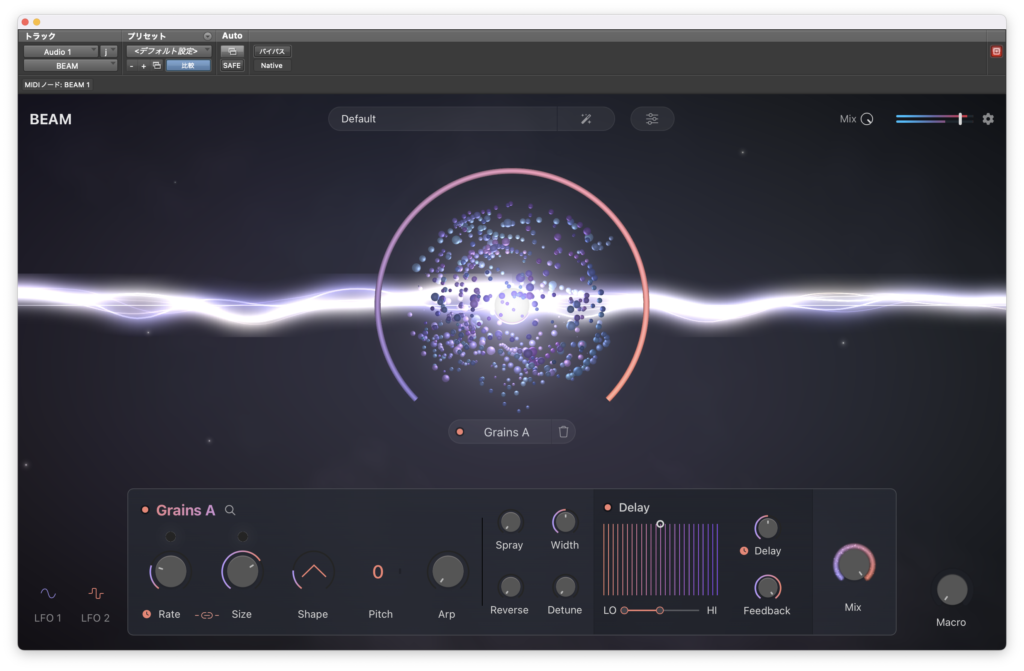

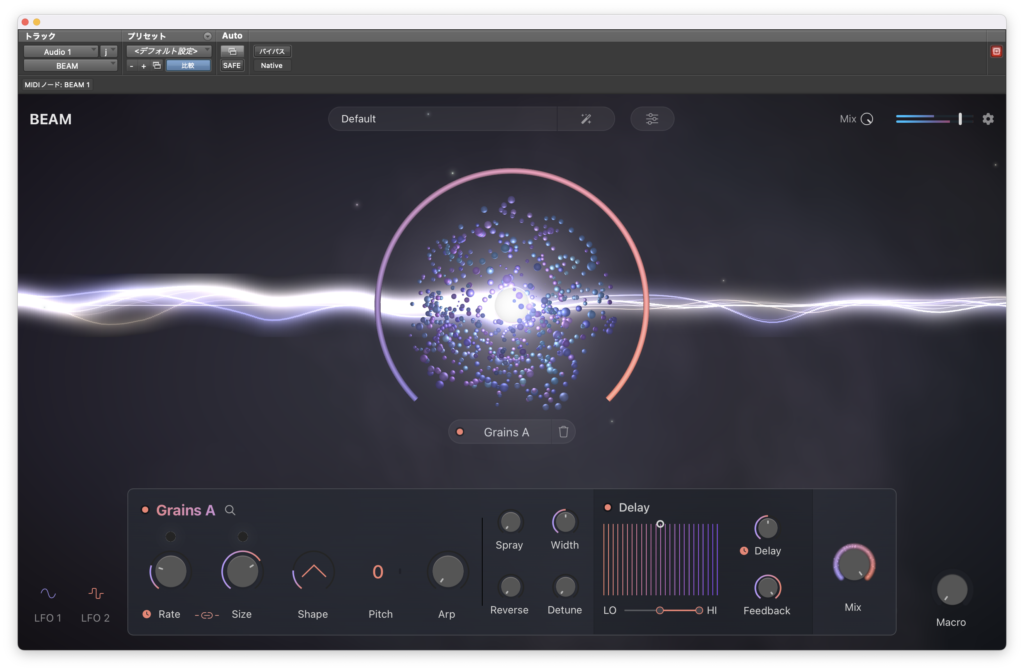

Grains

特殊なディレイのモジュールです。

Rateはディレイのフィードバック量とディレイタイムを調整しているようです。

パラメーターを上げるとディレイの音数が増え、ディレイタイムが短くなります。(音の密度が上がったようになります)

すぐ上にRandというパラメーターをランダム化するものがあります。

右にあるSizeはディレイ音の粒の大きさを指定するもので、小さくすると音が途中でぶつ切りになります。

こちらもRandというランダム化するパラメーターがついています。

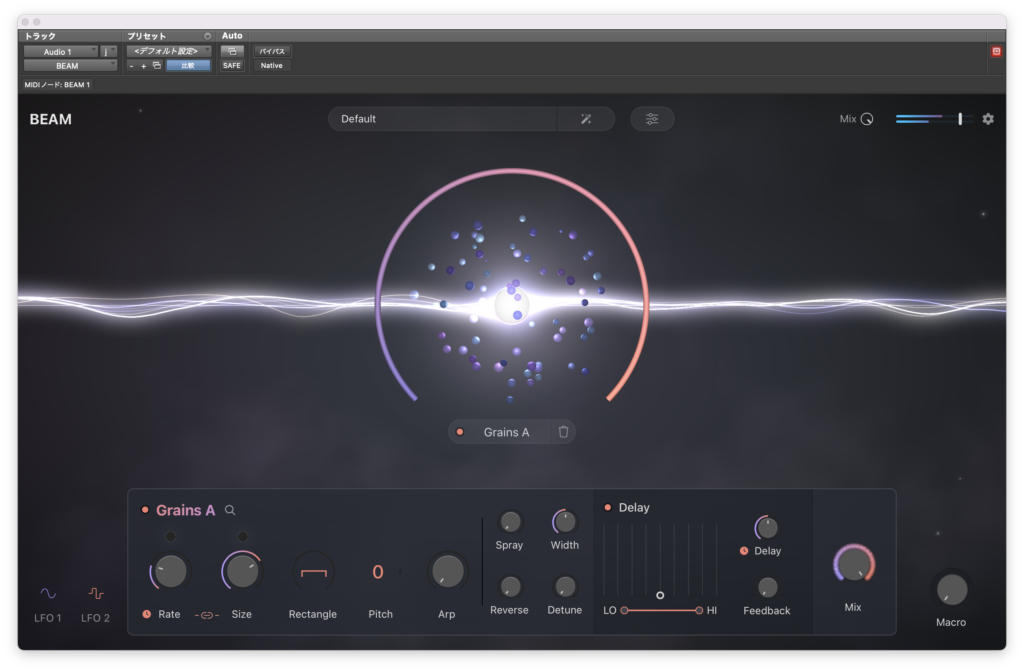

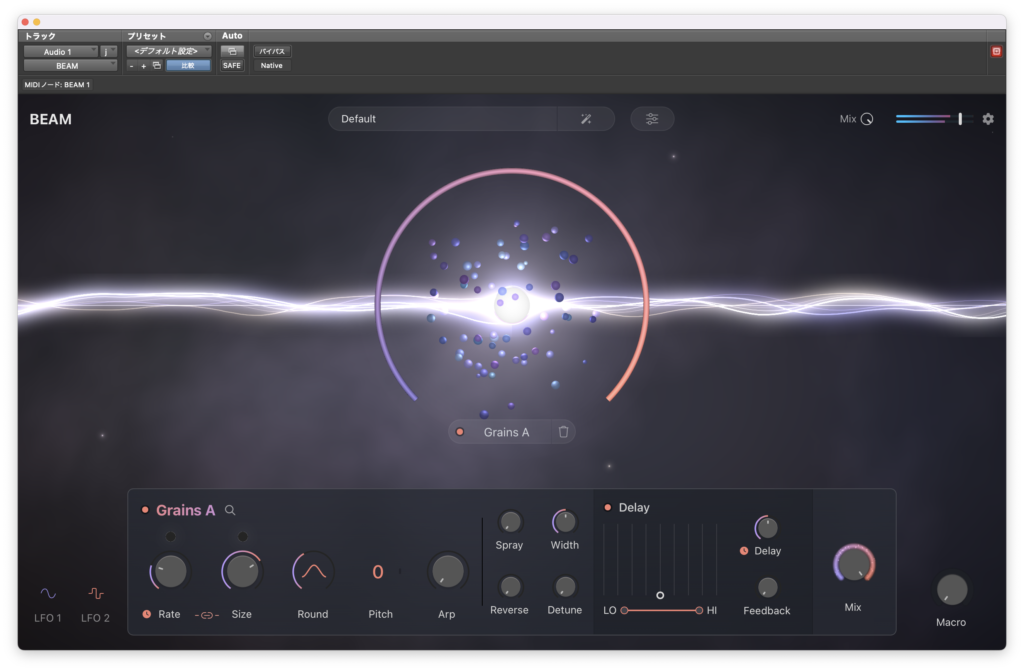

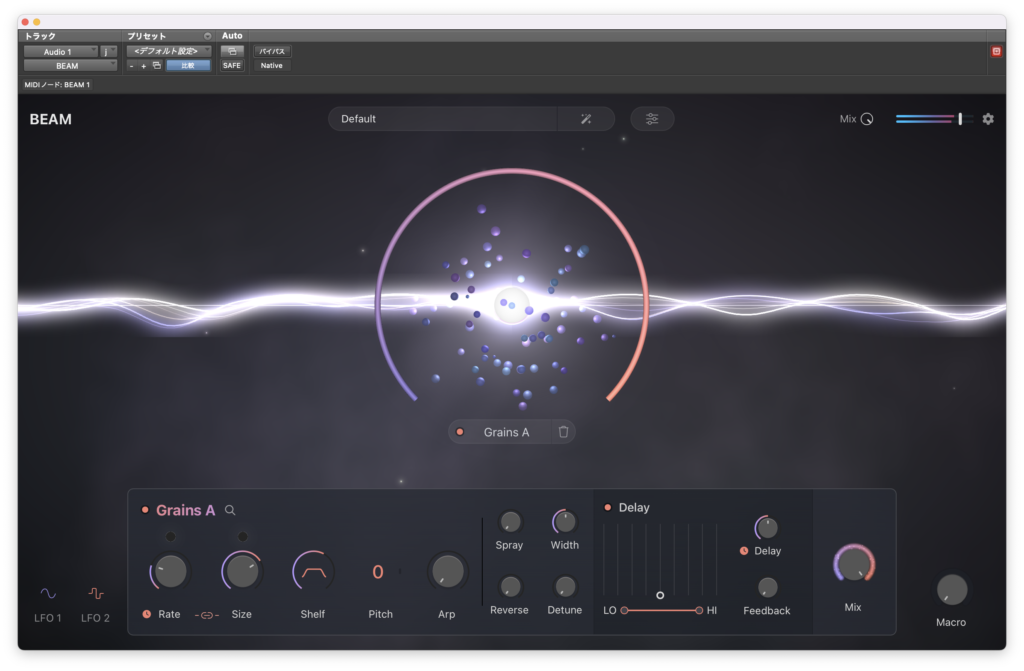

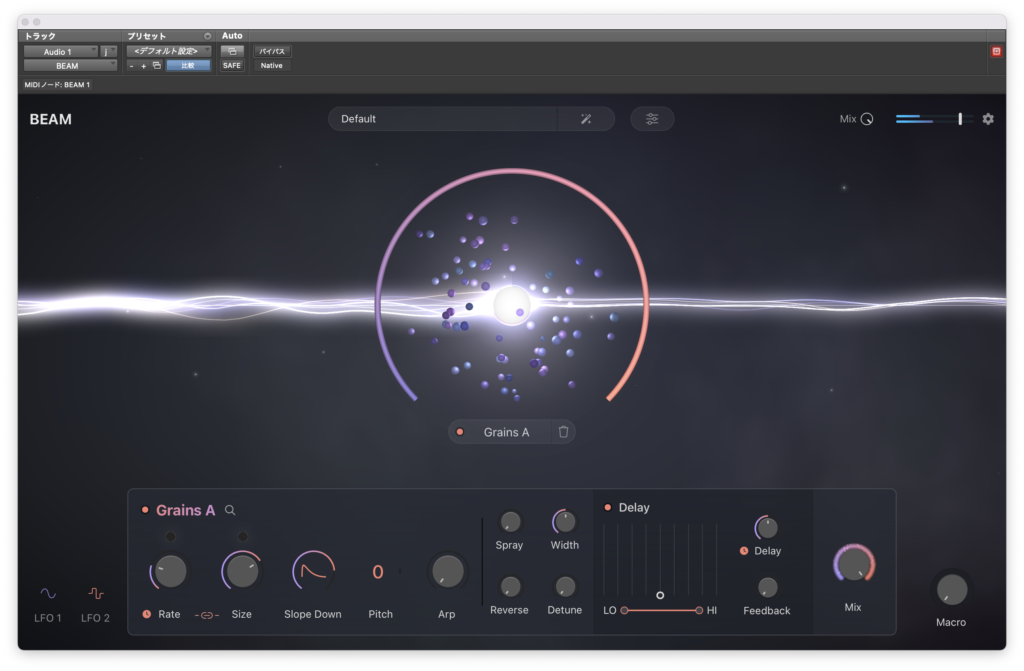

Shapeはエフェクト音にかかるVCAのカーブだそうです。

Pitchにより半音間隔でピッチシフトさせることができます。

Arpではアルペジエーターのように音程を段階的に変化させることができます。

中央にあるSprayはエフェクト音の現れるタイミングにランダム性を加えます。

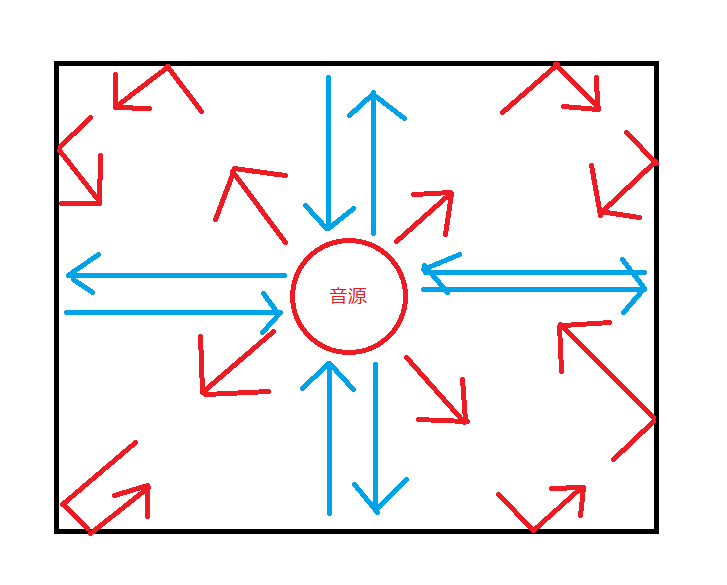

Widthはエフェクト音が現れるLR幅の範囲を決めます。

Reverseでエフェクト音を逆再生させる割合を決めます。

Detuneでエフェクト音のピッチを揺らします。

右側にはDelayがあります。

Delayでディレイタイムを操作、Feedbackで返ってくる音の量を調整します。

ローパスフィルターとハイパスフィルターもついています。

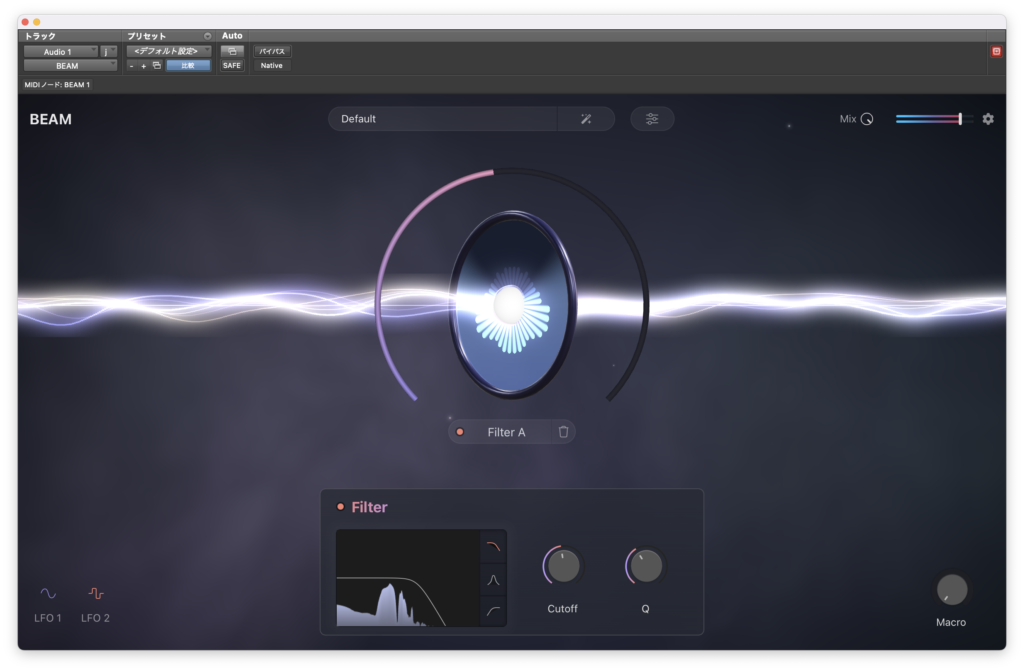

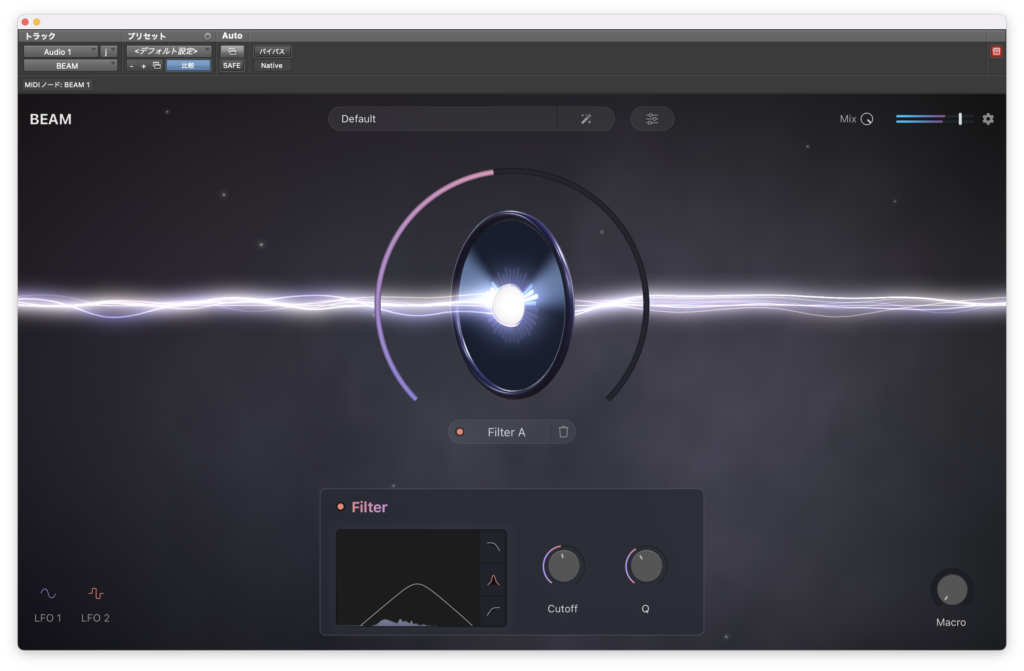

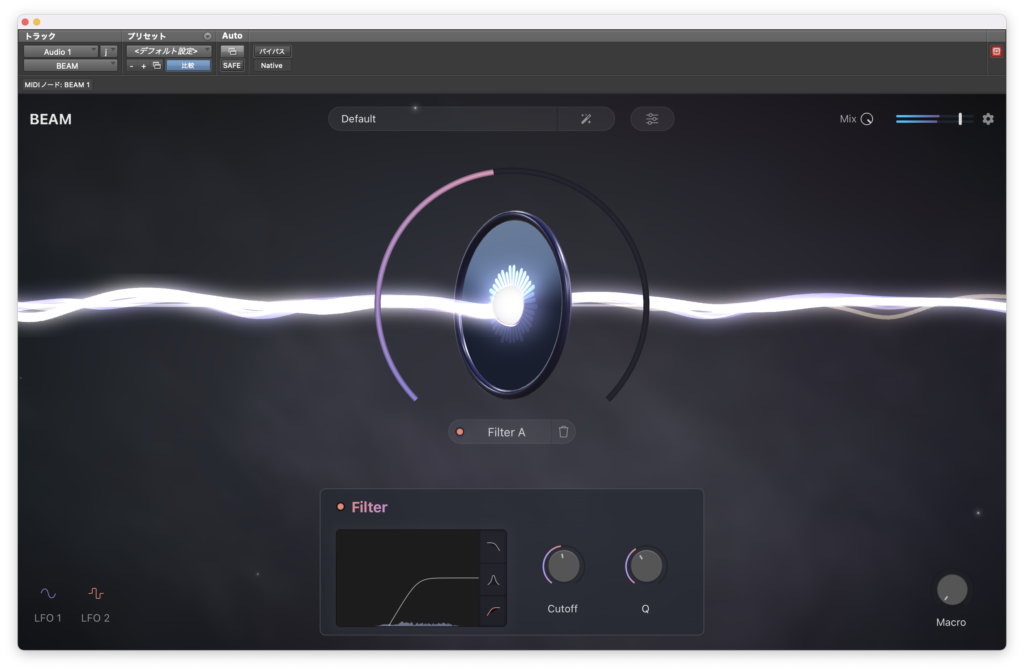

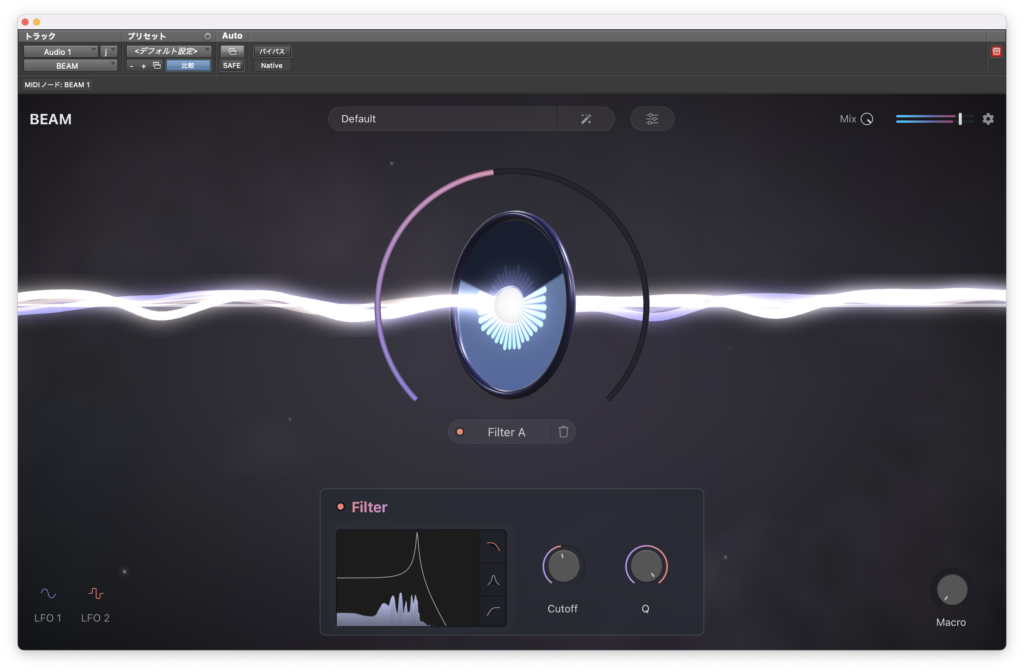

Filter

Filter部は比較的シンプルでローパス、バンドパス、ハイパスの3つのカーブがあるのみとなっています。

Cutoffで帯域を、Qでカーブの勾配(というかほぼレゾナンス)を調整します。

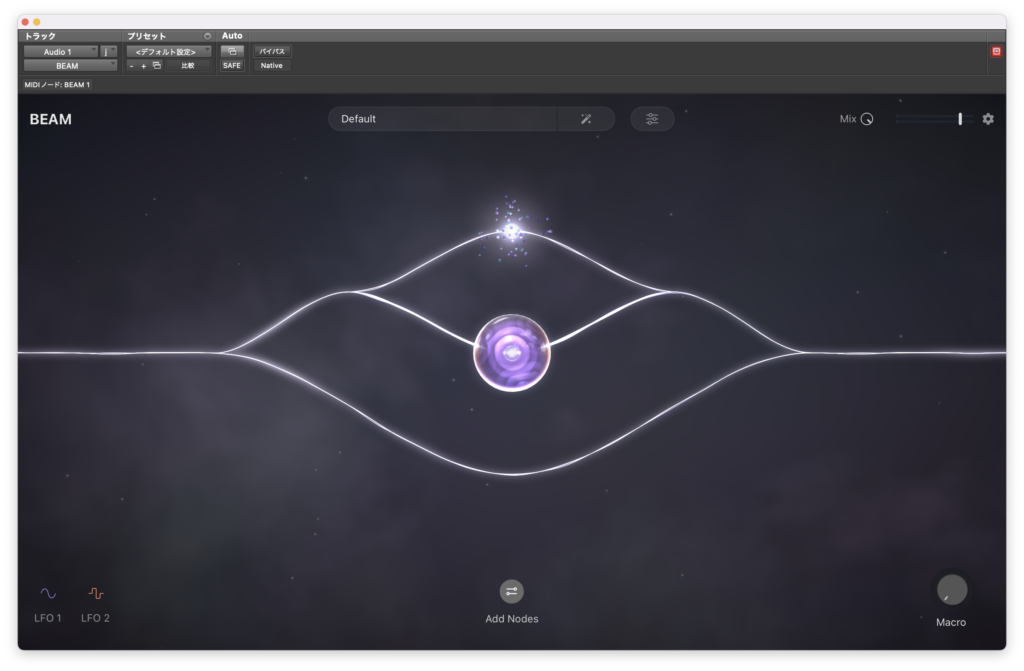

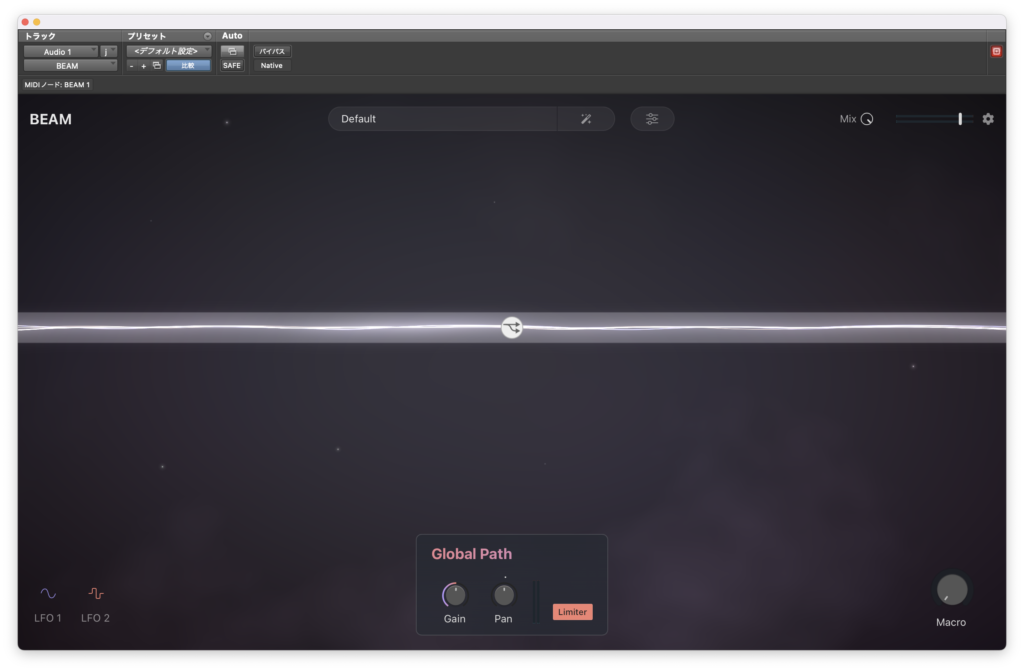

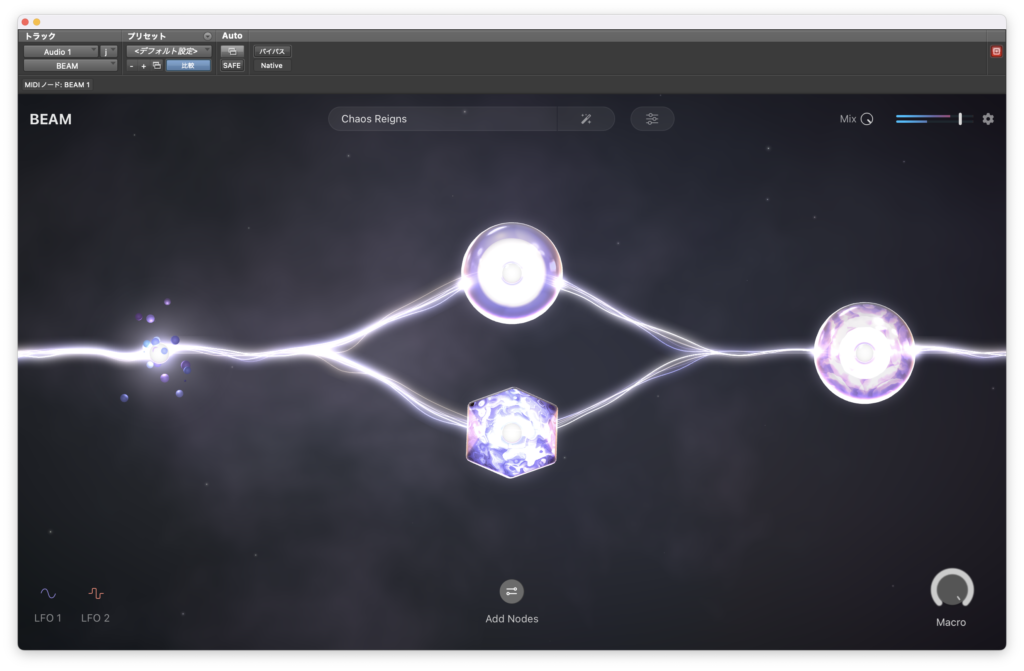

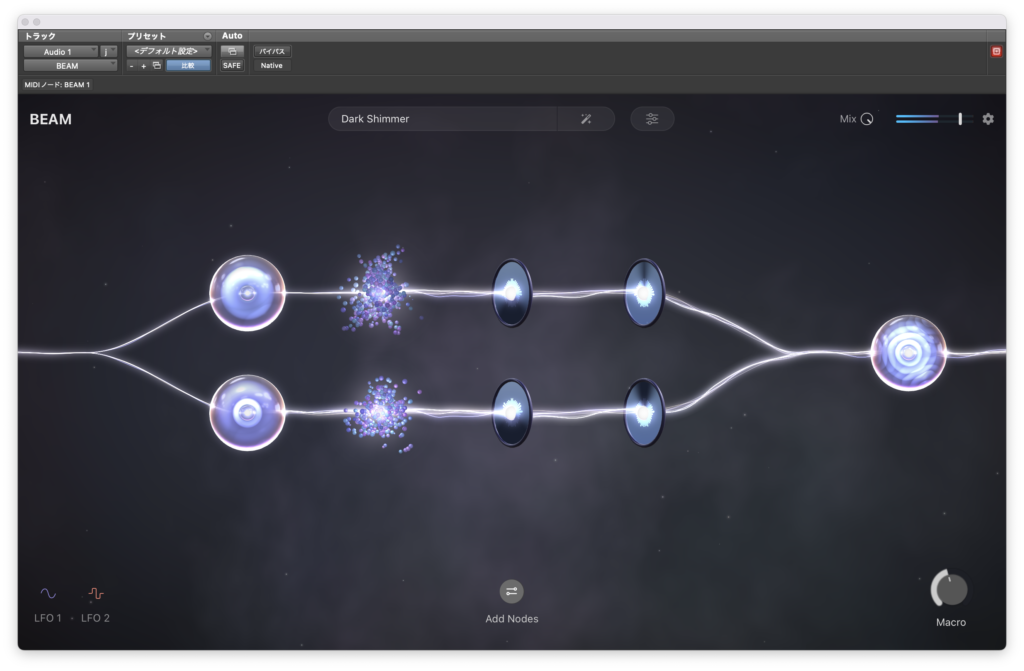

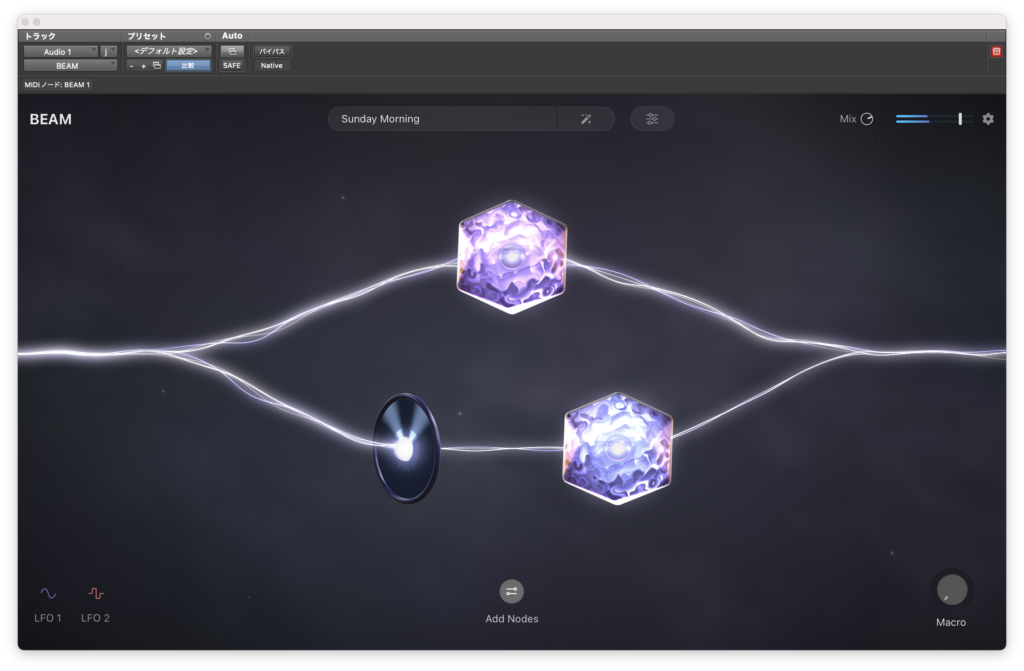

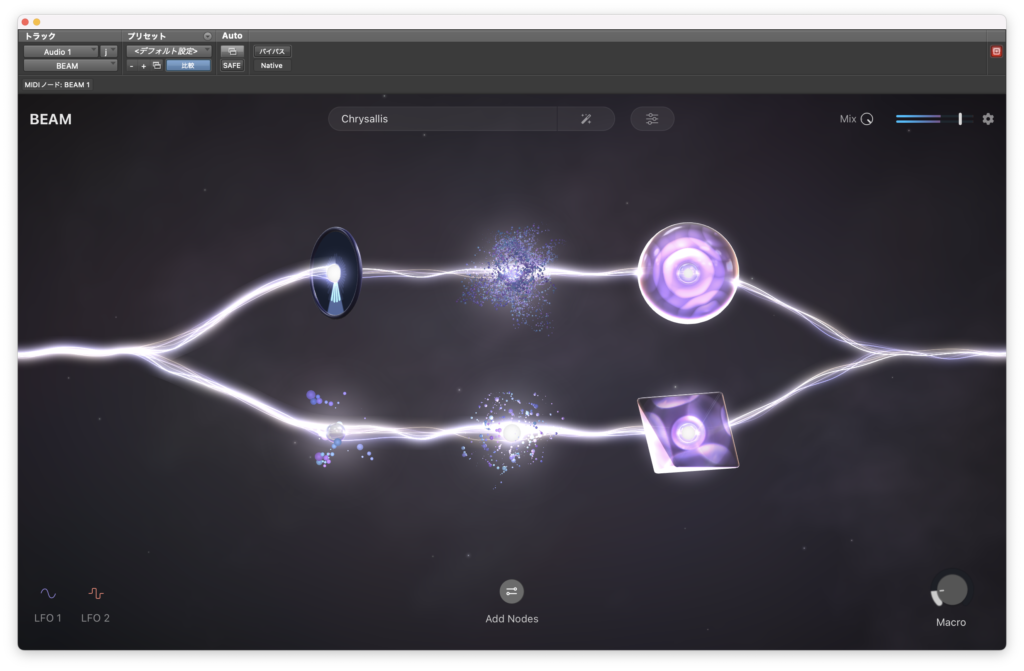

Path

何もないところにはGainとPanを設定することができます。

分岐を作るとPath Aのように文字が割り振られます。

LFO

LFOが二つ用意されており、48種類のカーブが選べるほか、Phase、Random、Smoothによる調整ができるようになっています。

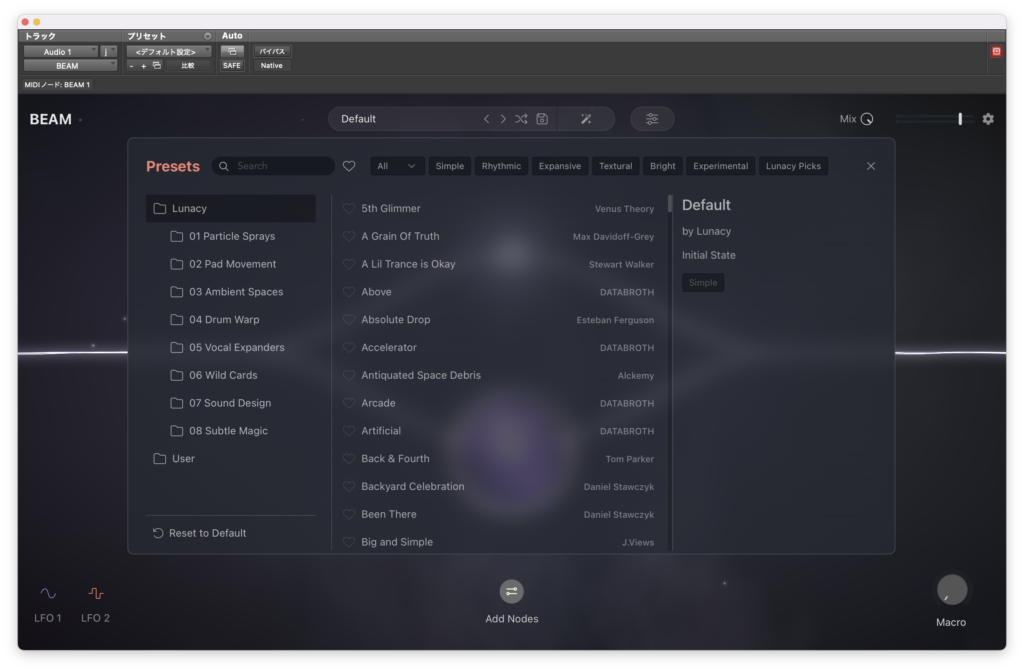

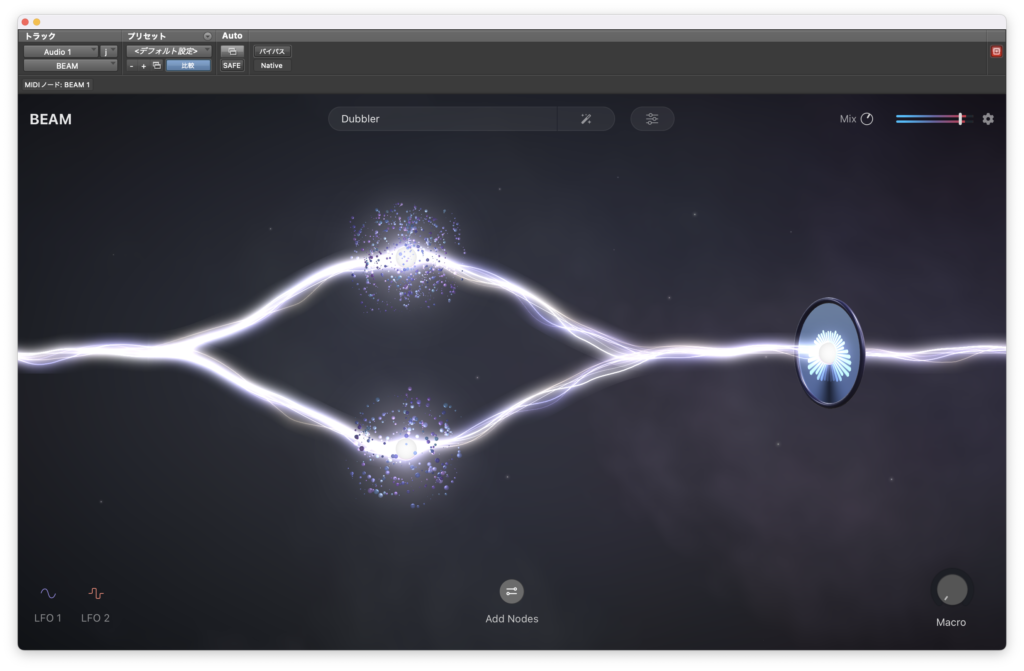

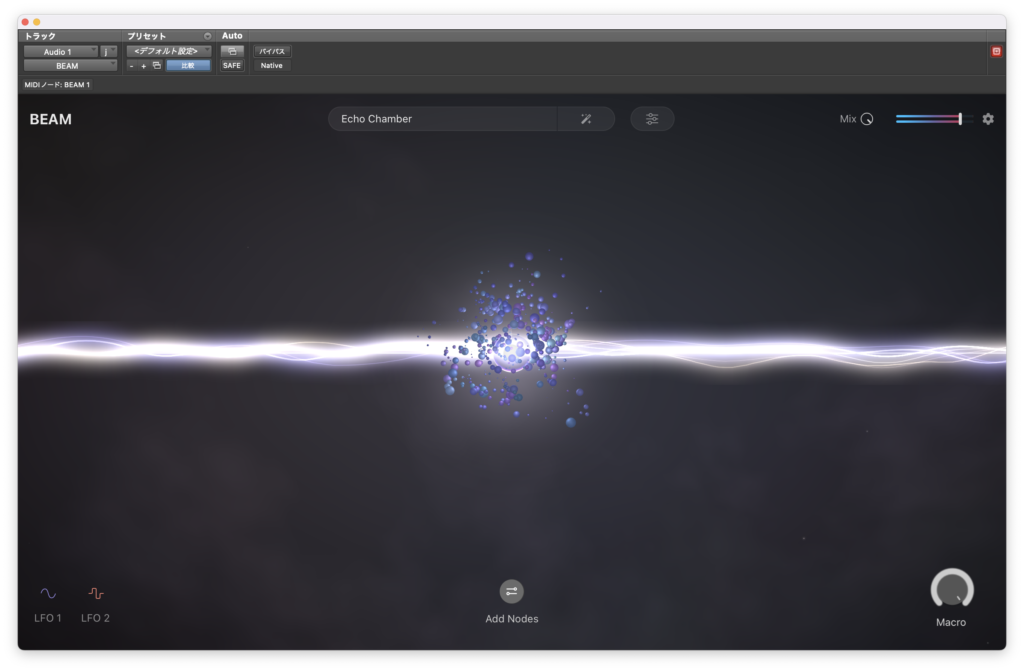

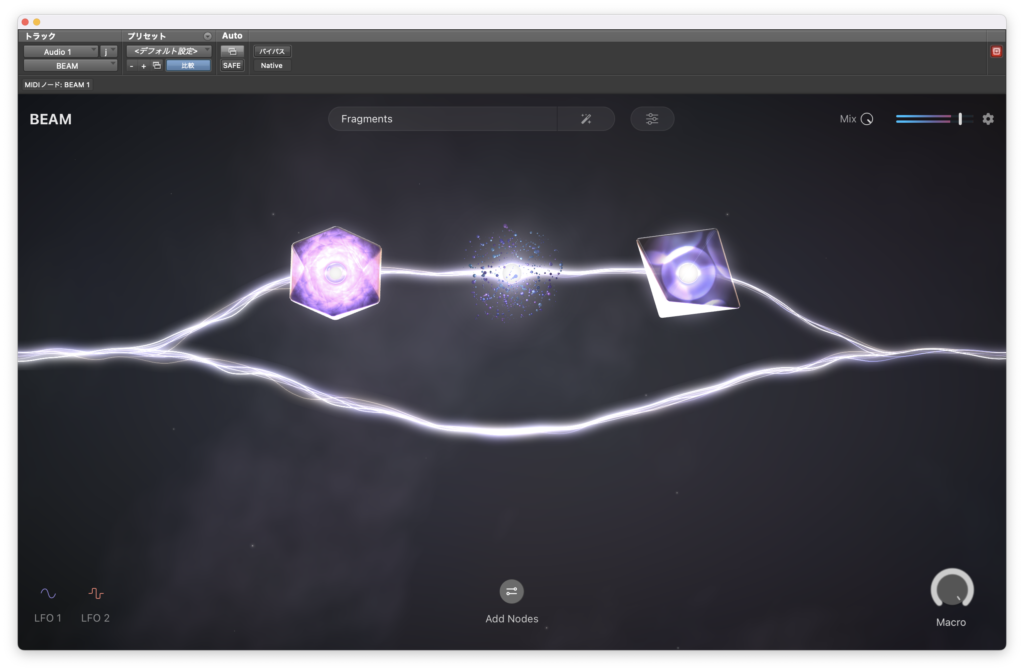

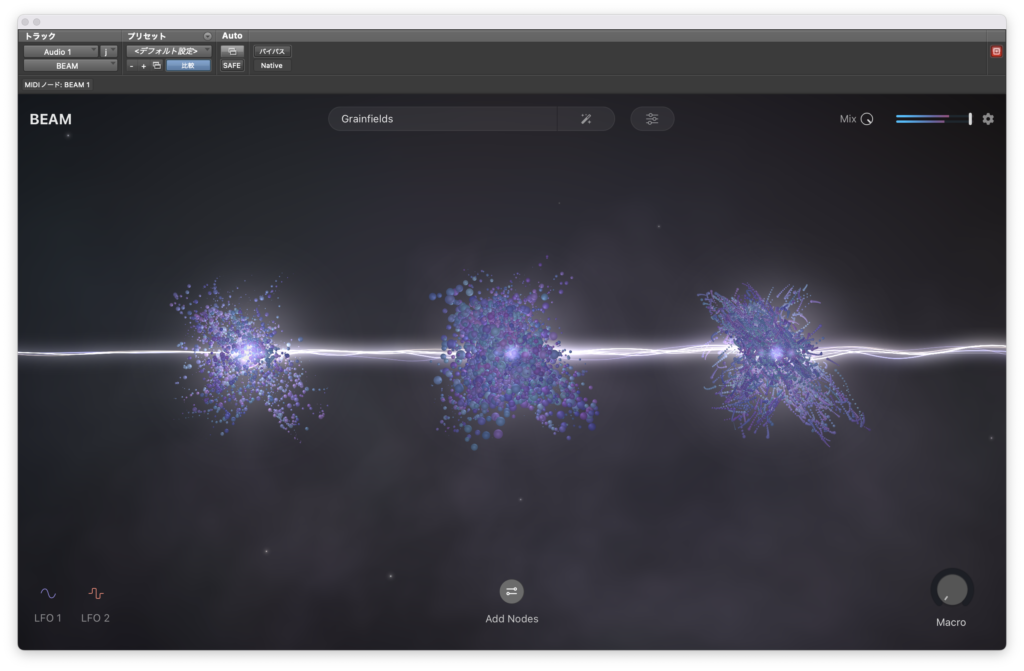

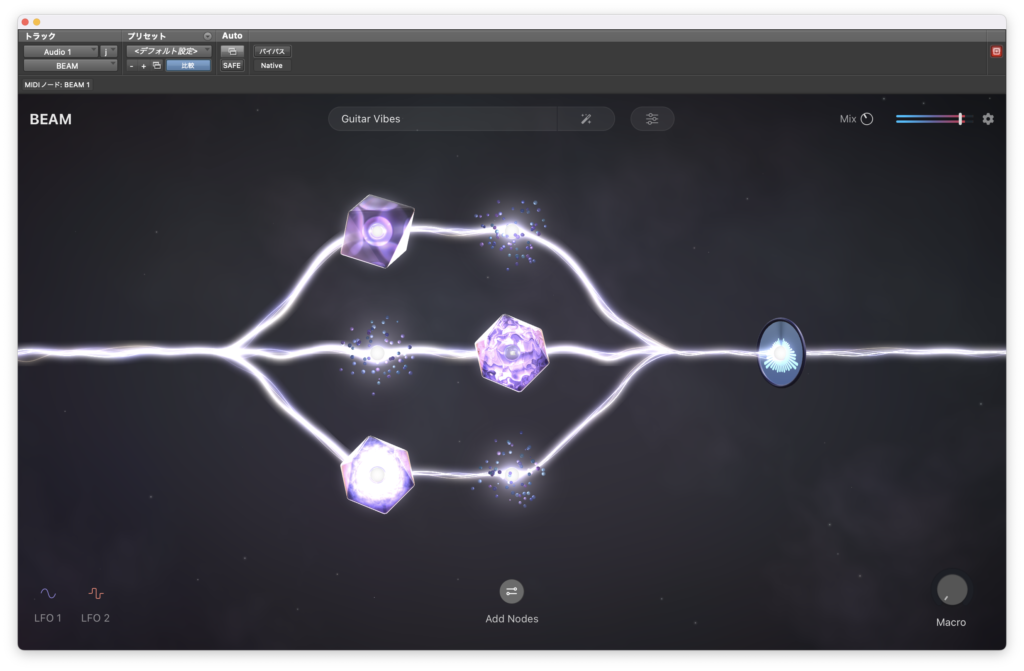

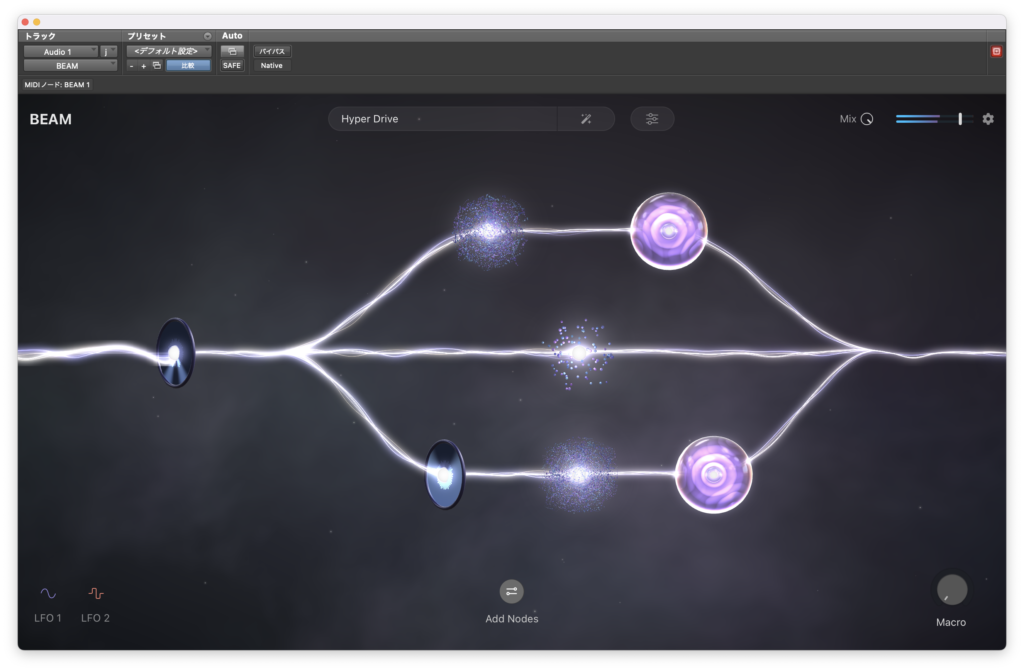

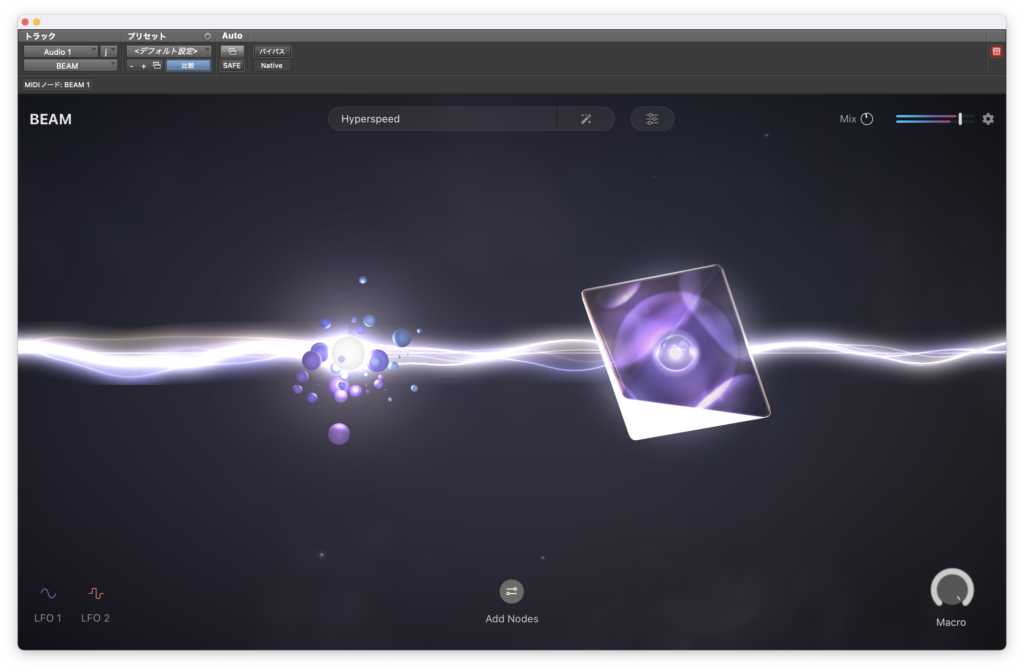

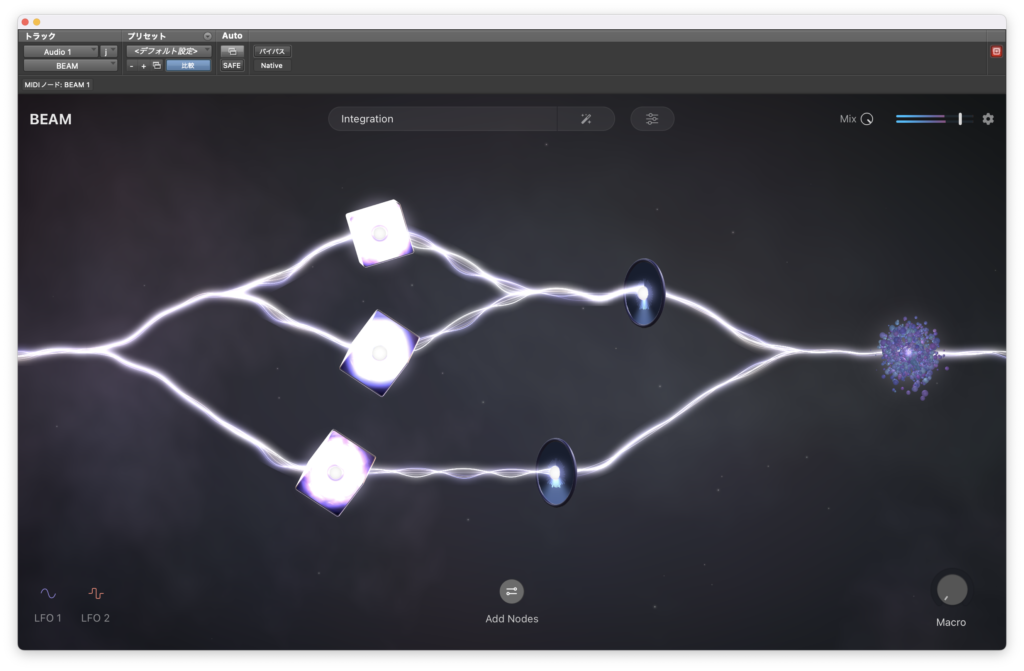

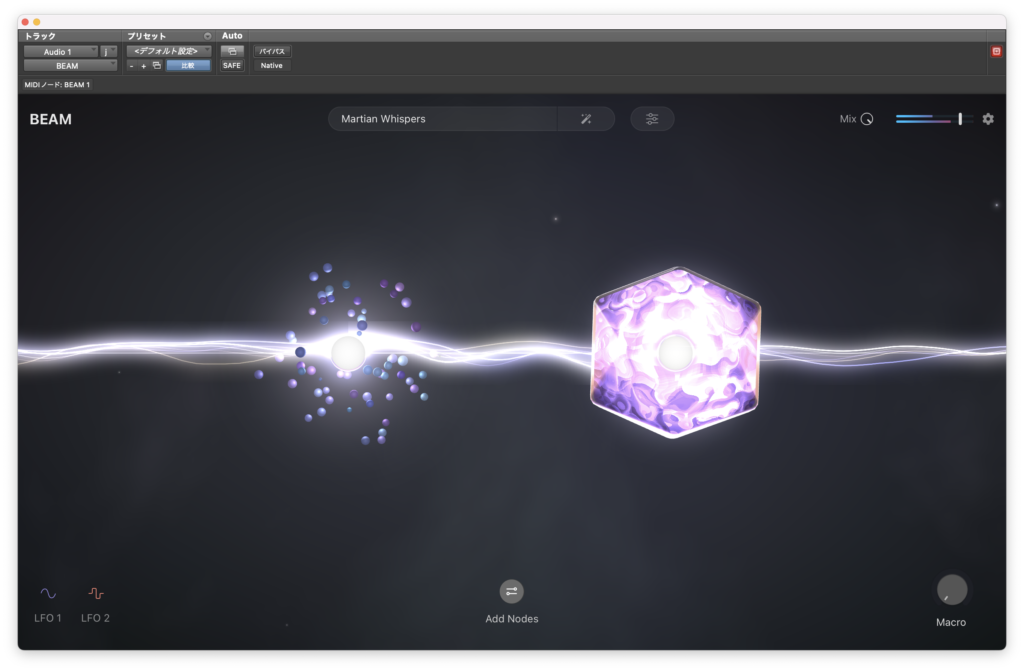

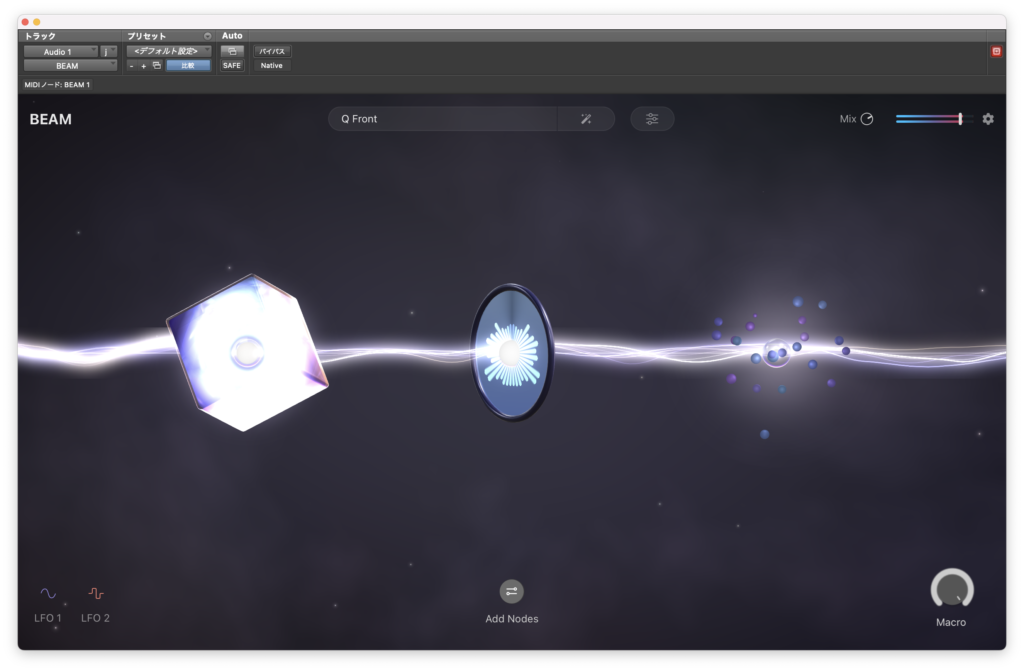

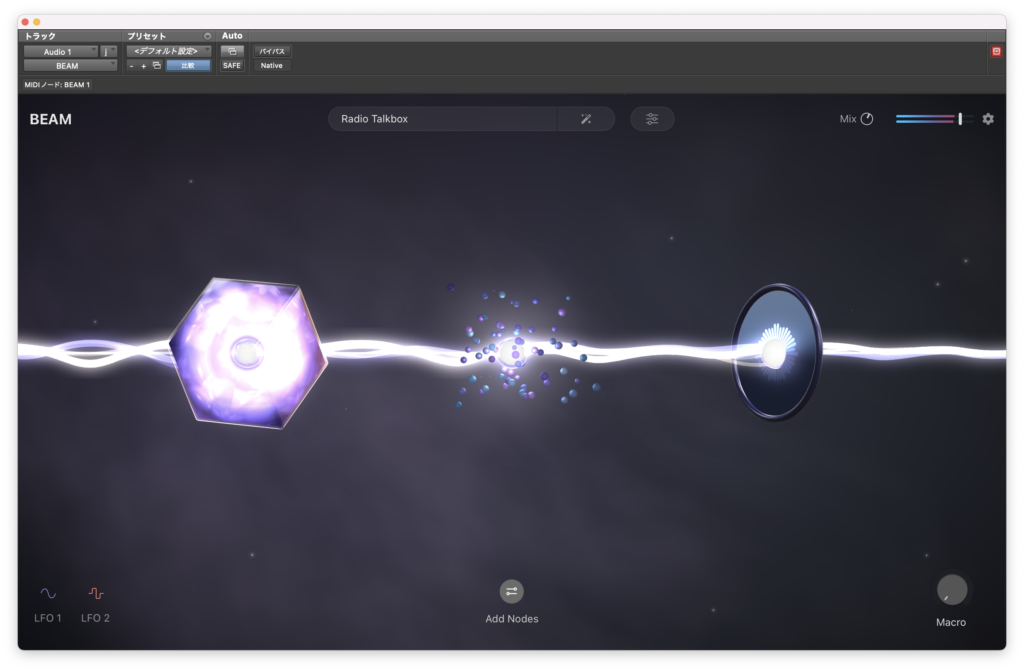

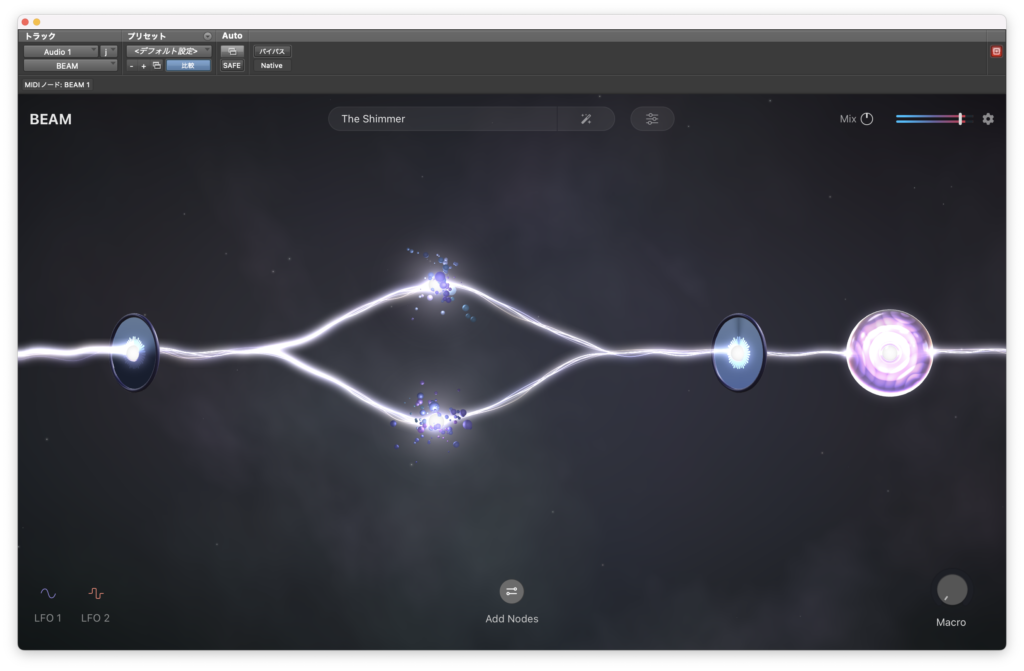

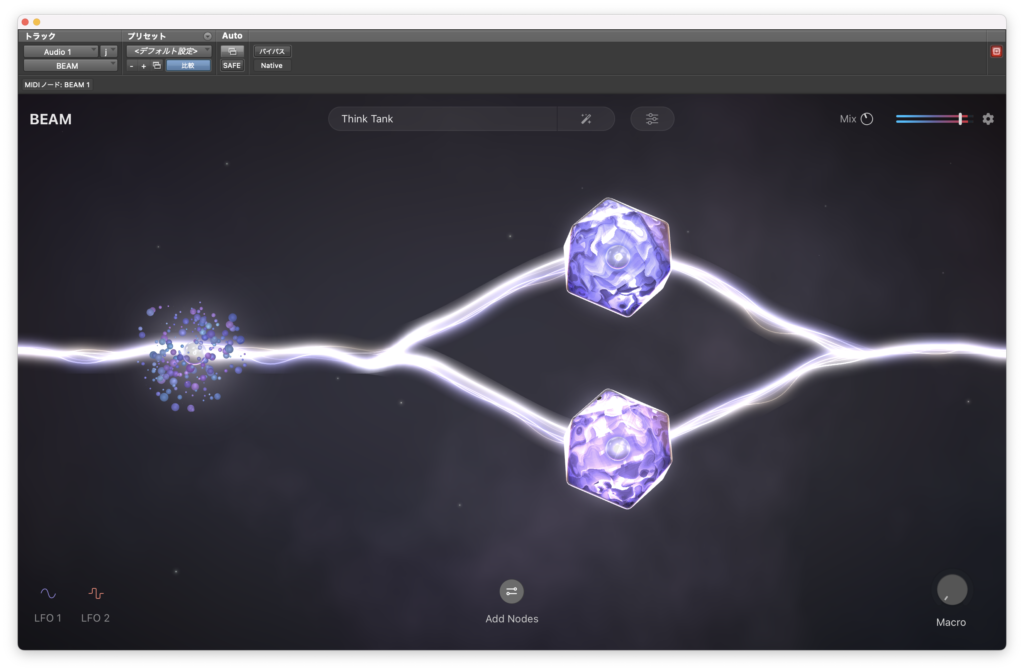

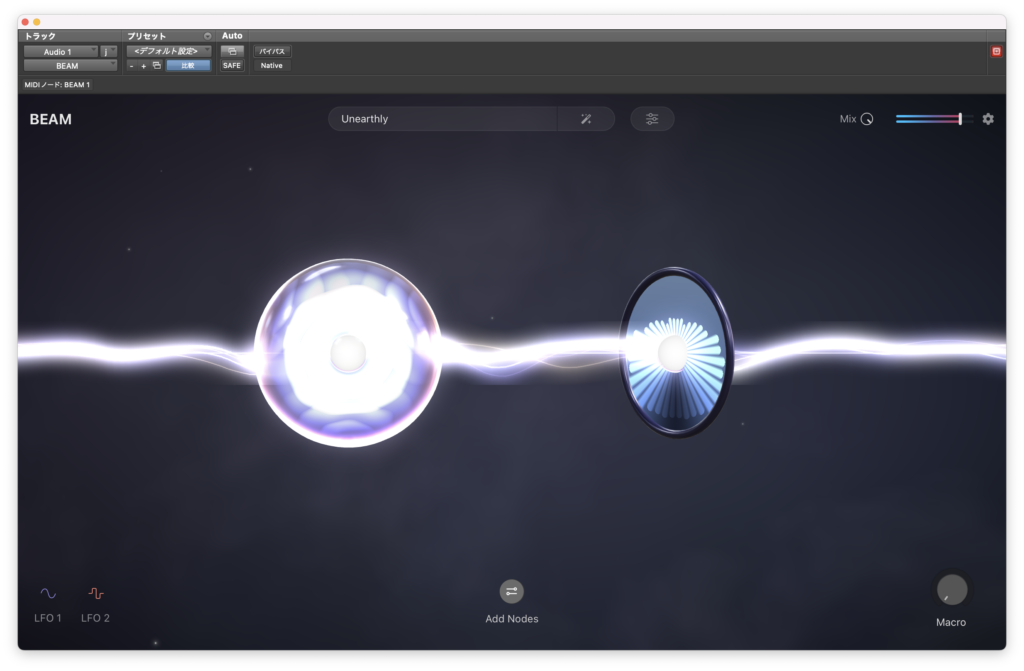

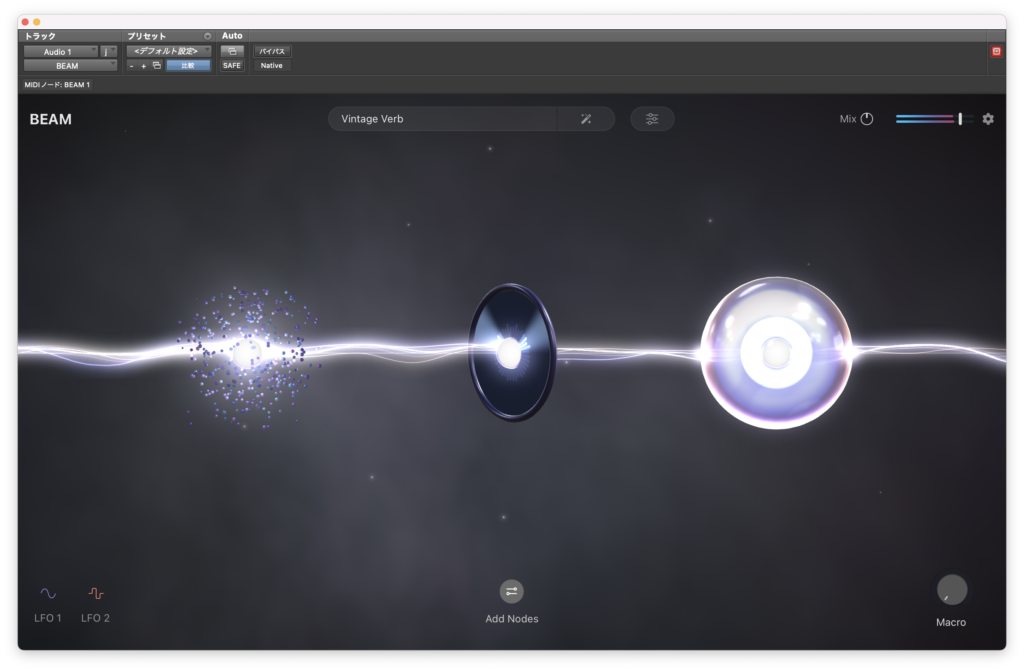

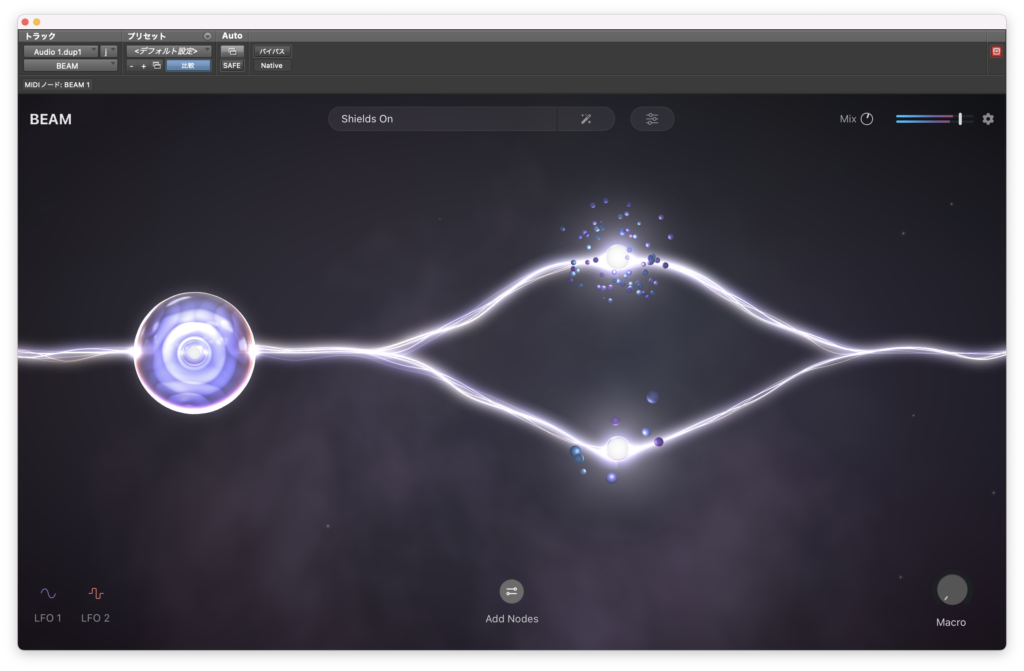

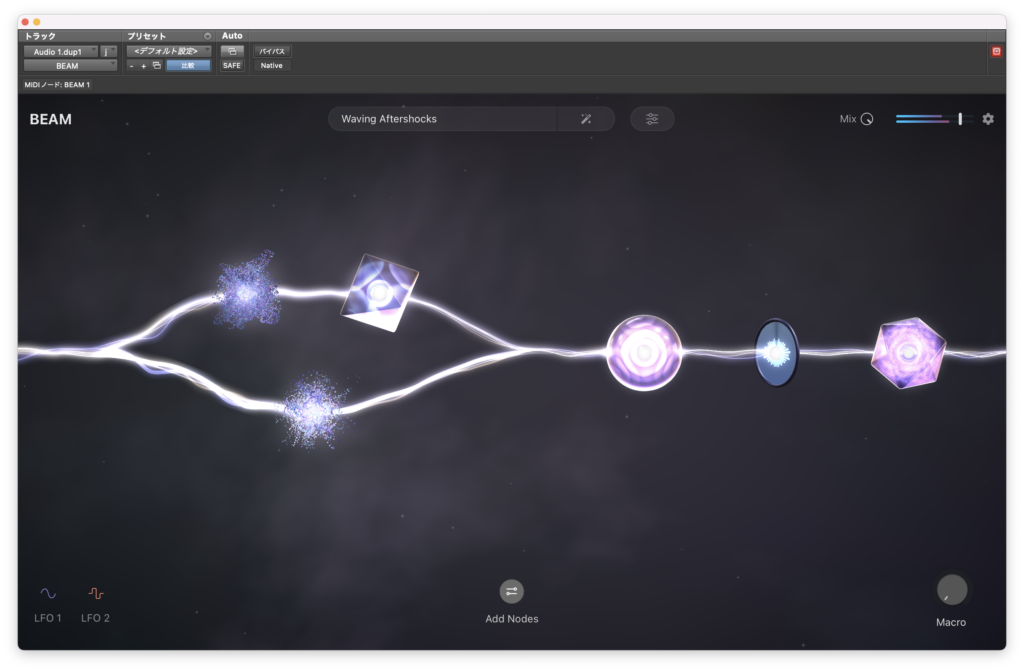

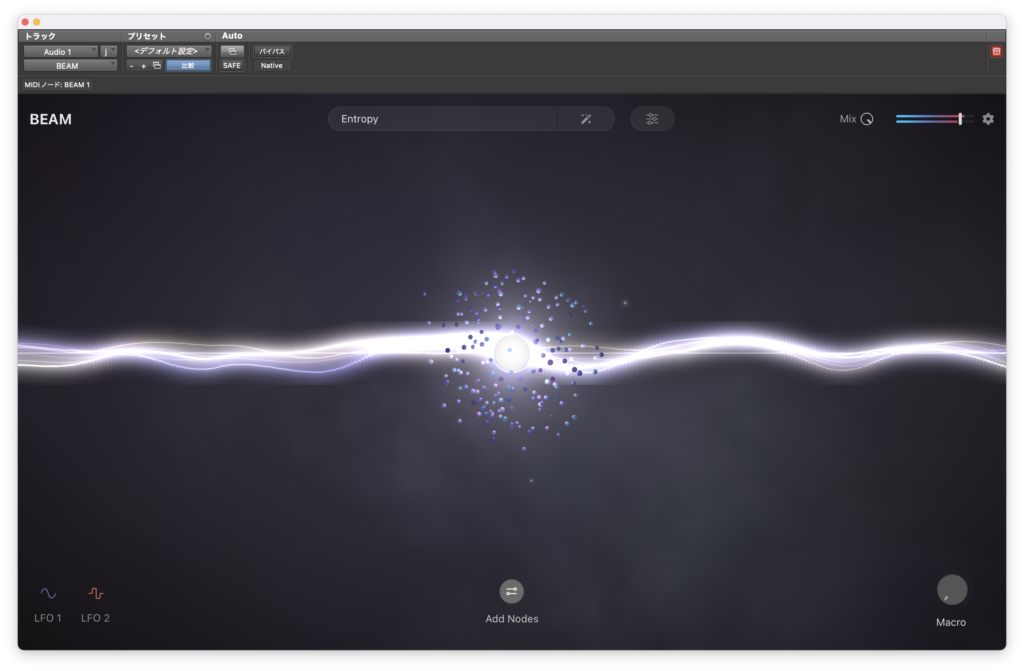

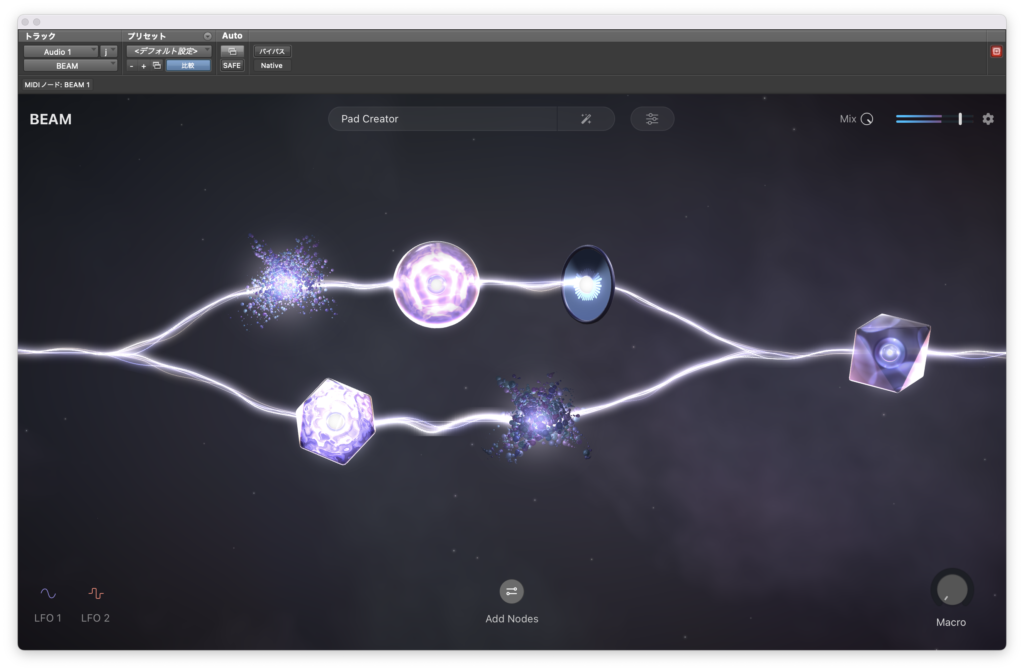

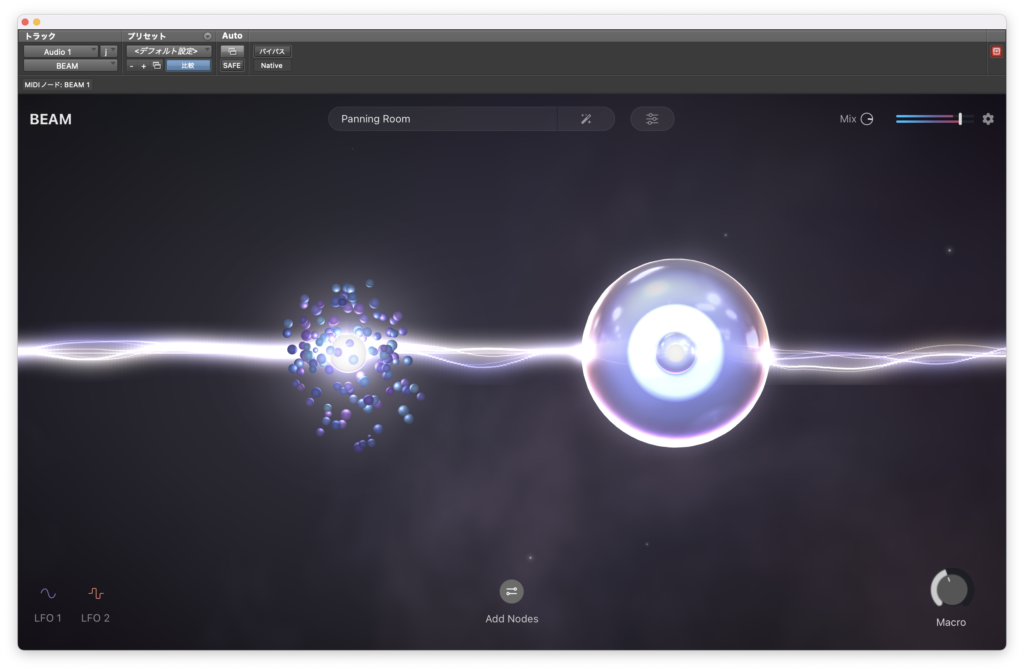

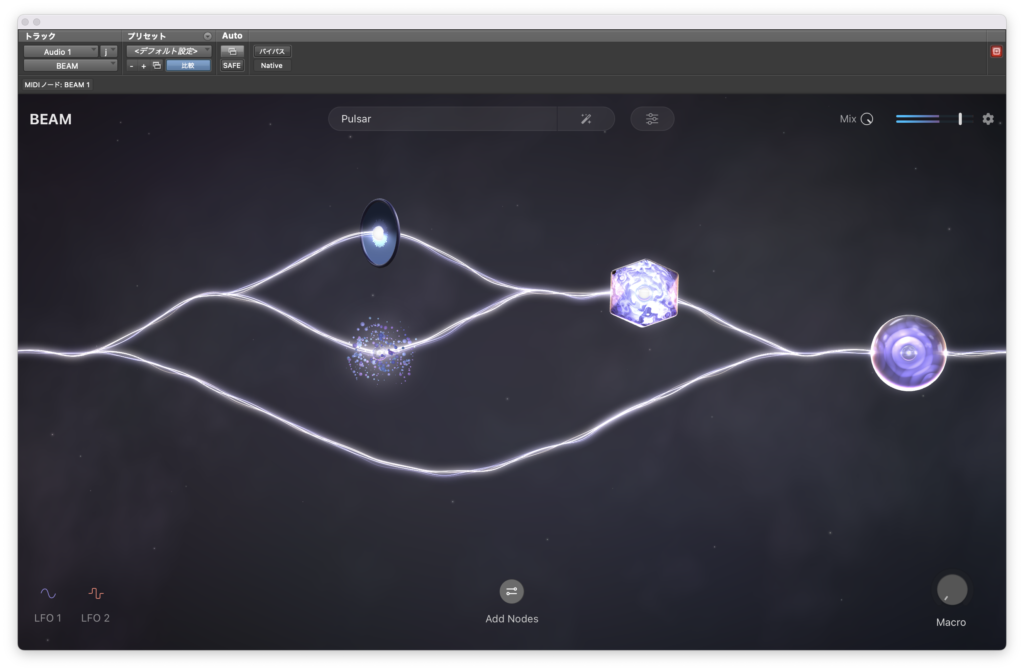

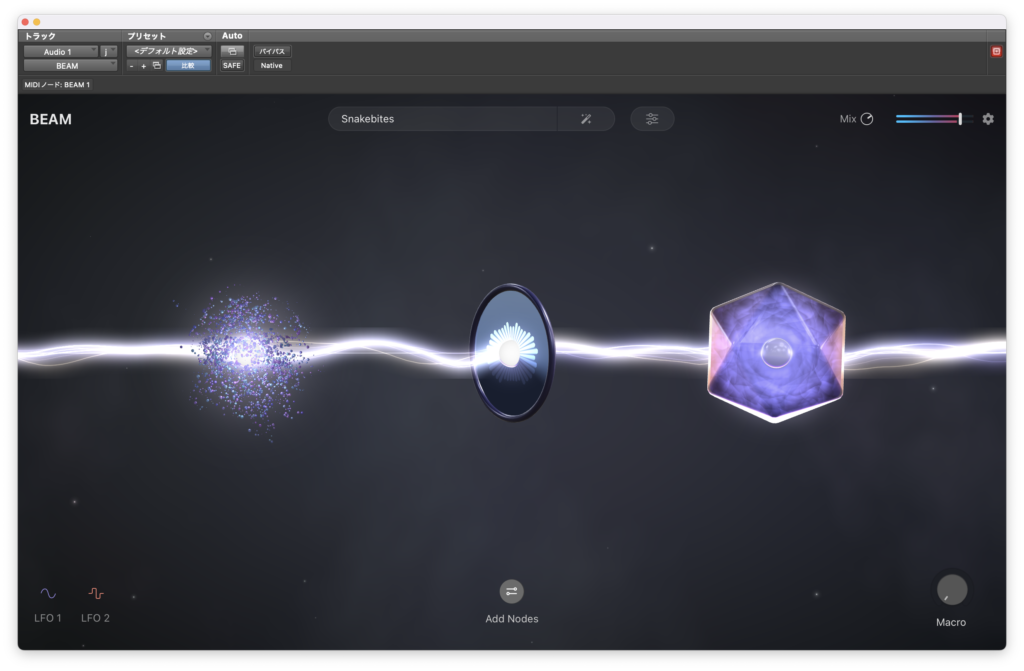

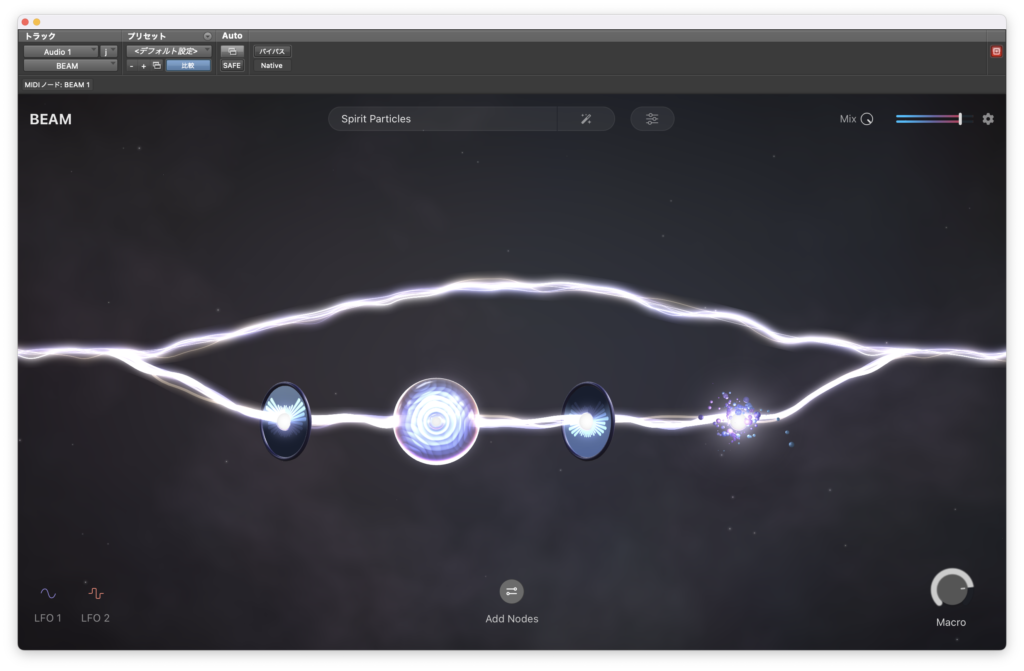

プリセット

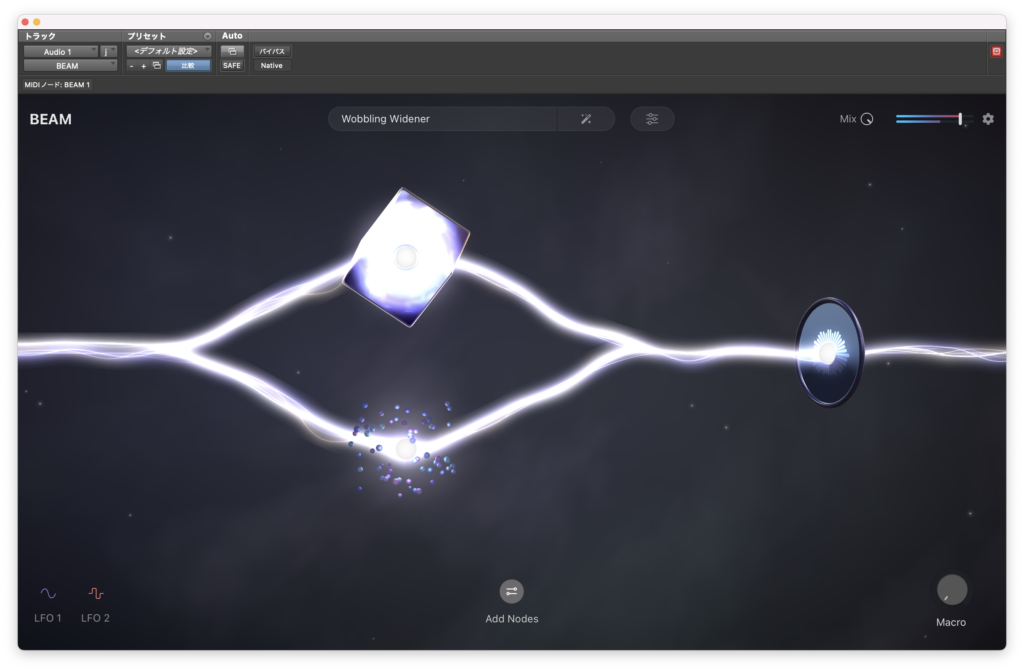

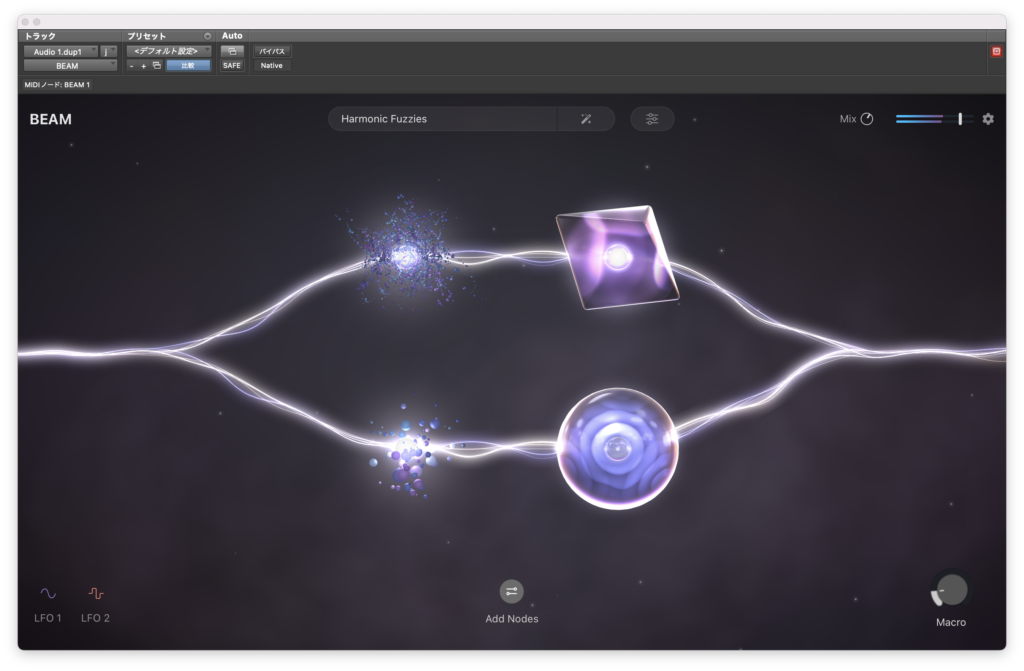

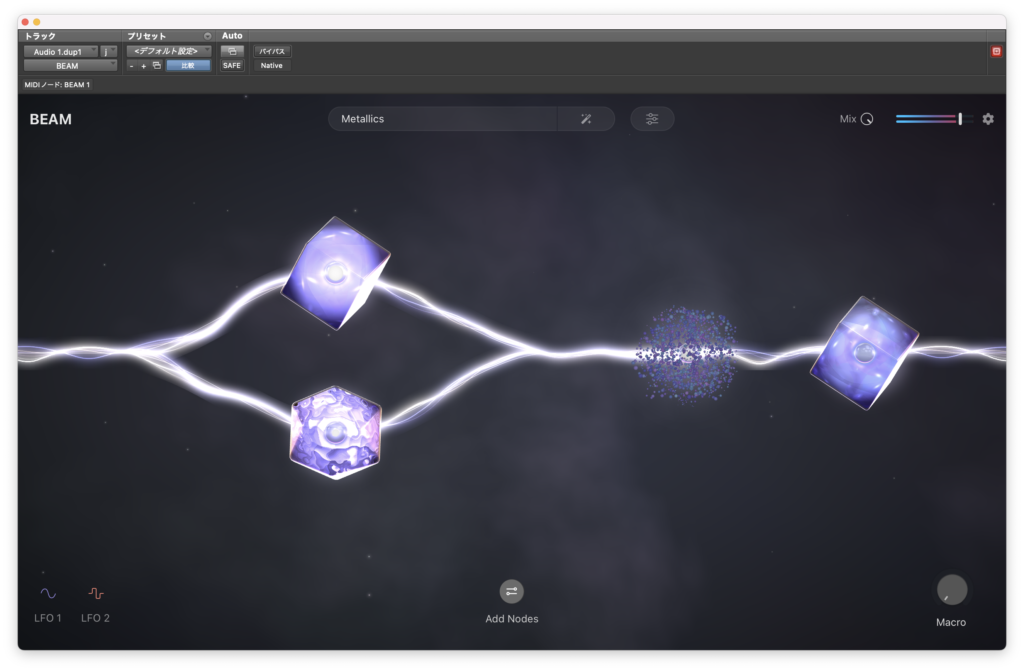

ここからはプリセットを試していこうと思います。

アコギ

アコギでも試してみます。まずバイパス↓

デフォルトだとこんな感じ↓

プリセットから試していきます。

エレキギター

最後にエレキギターでも試してみます。まずバイパス↓

デフォルトだとこんな感じ↓

プリセットから試していきます。

まとめ

かなり音作りの幅が広いプラグインですね。

発想次第で幻想的なディレイ/リバーブから強烈なエフェクト音までカバーできそうです。

ただ、UIの処理にパワーを持っていかれるのかやや負荷は重め。

ショップサイトはこちら↓

今月のプラグインセール情報をまとめてみました。

よかったら見ていってください。

コメント