今回はVengeance Soundの「VPS Avenger 2」について書いていこうと思います。

VPS Avenger 2

有名ソフトシンセサイザーの一角Avengerがアップデートされて2となりました。

UIはかなりパラメーターが多く複雑に見えますね。

VCO部

中央上にVCO部がありますね。

とりあえず基本的な波形を聴いてみましょう。

OSC 1の右にある+をクリックすることでオシレーターの数が最大5つまで増やせます。

VCO部の左にあるDETUNEつまみでデチューンの設定を行います。

MIXのパラメーターでヴォイスの音量比率を決めます。

PANは左右の広がりを調整します。

上のVCSの数値でヴォイス数を設定します。

OCTSでヴォイスをオクターブ上にすることができます。(最大4オクターブ上まで)

下にはヴィブラートの設定があります。

RATEでヴィブラートの速さ、AMOUNTでヴィブラートの幅、FADE INでKeyを押してから実際にヴィブラートがかかり始めるまでの時間を調整します。

FADE INは左下のパラメーターでエンベロープを調整することもできます。

タブをVoicingに切り替えることでオシレーターの複製やサブオシレーター等の設定を行います。

4つまでVCOを複製することができます。

右のパラメーターはCRSがトランスポーズ、TNがピッチ、PANがLRの割り振り、VOLが音量です。

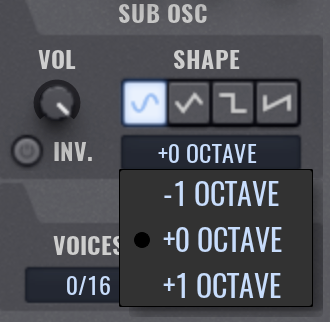

サブオシレーターは波形が4つと±1オクターブの設定ができます。

Quantizeタブでは音階上に音を動かす設定が行えます。

ONにして鍵盤をクリックするとその度数がアクティブになり、

この状態で鍵盤を弾きながらPITCH FULLのつまみを動かすと指定した上でアクティブにした度数を音が動きます。

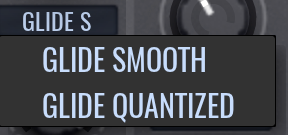

GLIDE QUANTIZEDは音が動く時にアタックがリセットされずに滑らかになる(と思います)

中央左上には音量バランスを調整するLEVEL、移調させるTRANSPOSEやピッチを動かすFINEがあります。

その下はNOISEのレベル調整ですね。

FM変調も12種類の波形(その内3つは作成した波形)から選ぶことができます。

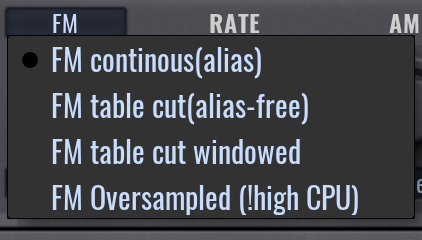

さらに、FMの方式を4通りから選ぶことができます。

AM変調も同様に12波形から選択することができます。

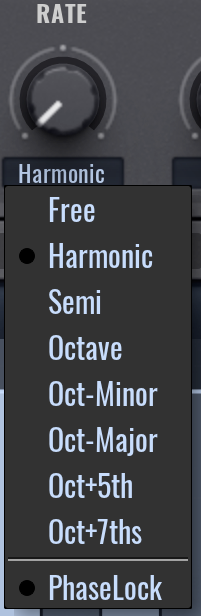

FMとAMにあるRATEで変調の速さを決めます。

右上のX-SIDEで波形に偏りを作ることができるようです。

X-MIDにすると真ん中への偏りになるようです。

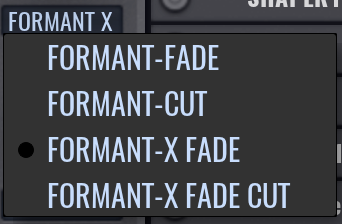

FORMANT Xではフォルマントの設定ができます。

その下のBITSはビットクラッシャーですね。

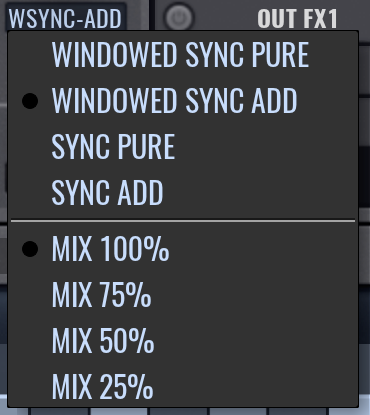

右下のWSYNC-ADDは波形を繰り返すことで音を変えるパラメーターです。

SYNC PUREだとわかりやすいのでそこから試してみます。

波形の周期が短くなったことによりピッチが上がったのと同様の効果となっていますね。

SYNC ADDの場合は波形との足し算となります。

WINDOWED SYNC PUREの場合は波形の両端でSYNC効果が弱くなります。

その他、VCOにはいろいろな波形が含まれています。

ROUTEで音の経路を設定することができます。

DRUMSをクリックするとドラム音源の設定に移ります。

ここで楽器を割り振って鍵盤で鳴らすことができます。

TRIGではクリック音やノイズを出力することができます。

EDITOR

中央下にはVCOにまつわる各種設定画面があります。

EDITORでは加算式シンセサイザーやハモンドオルガンのように各音程の音量を指定することで音を調整します。

LPやHPでフィルターのような設定ができるほか、VSTRENGTHはキーを押すたびにランダムに動かしてくれます。

VSPEEDを上げるとVSTRENGTHが動くようになります。

ARP

ARPでアルペジエーターの設定ができます。

DRM SQ

DRM SQはドラムシーケンサーです。

STEP SQ

STEP SQはステップシーケンサーです。

PITCH

PITCHタブで音程をコントロールします。

RANGEで音程を動かす幅を調整します。

STEPSで音程が動く滑らかさを調整します。

FLIPは途中で音程が上がりきったあと元に戻すパラメーターだそうです。

KEYTRACKは鍵盤と実際に出てくる音程の結びつきを設定します。

具体的には、+100.00 %の時、鍵盤の音と出てくる音は同じとなります。

-100.00 %の時、鍵盤の左右が入れ替わり低い鍵盤は高い音が、高い鍵盤は低い音が出るようになります。

0 %の時、鍵盤の音は全て同じ音となります。

PITCHBENDのUPでピッチベンドの上限を、DOWNで下限を設定します。

PB-LAGは操作してから反応するまでの時間差ですね。

PORTAMENTOでモノ/ポリの設定をします。

POLY LEGATOは同時に押した時はポリで鳴って単音をレガート気味に弾いた場合はモノで鳴るモードです。

TIMEでレガートするときに音が移行する時間を、CURVEでそのエンベロープを設定します。

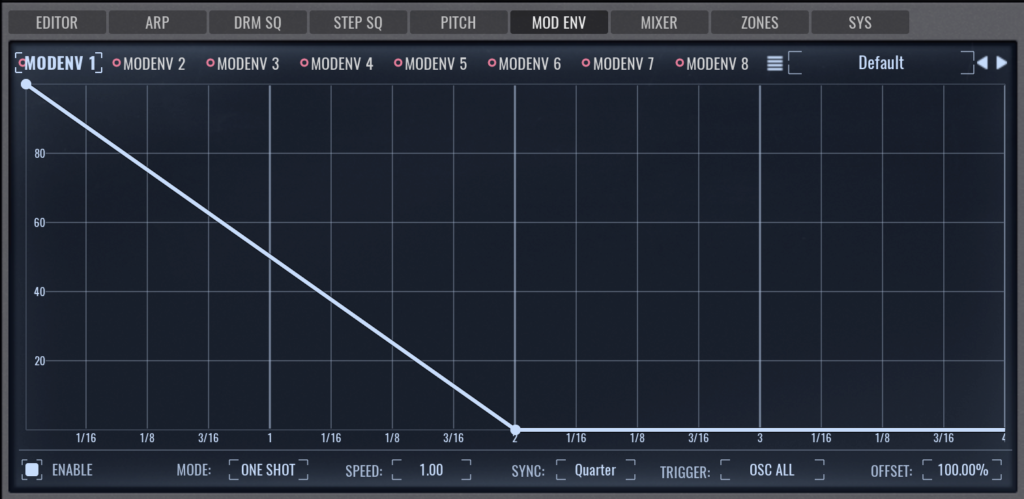

MOD ENV

MOD ENVでエンベロープモジュレーションの設定を行います。

MIXER

MIXERで各音要素の音量とPANを設定します。

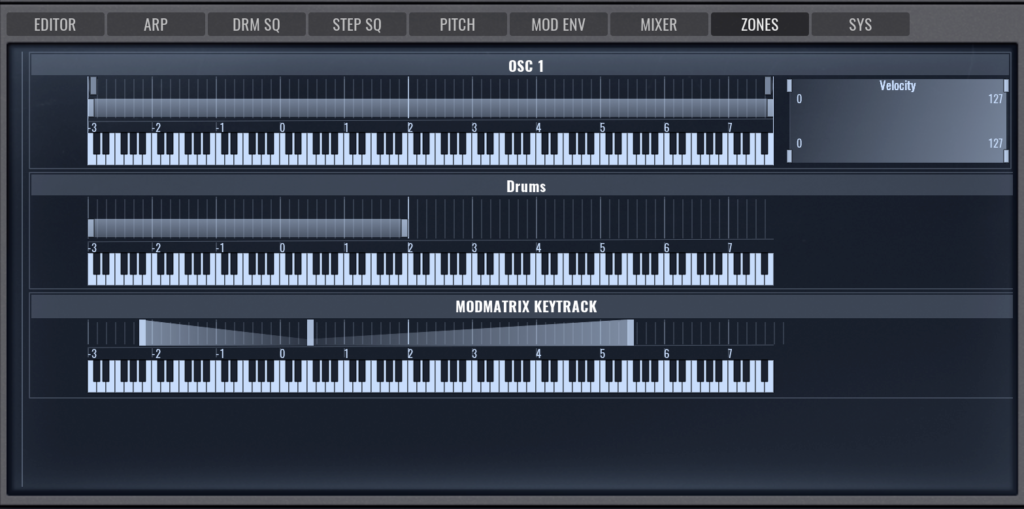

ZONES

ZONESで使用する鍵盤の範囲を設定します。

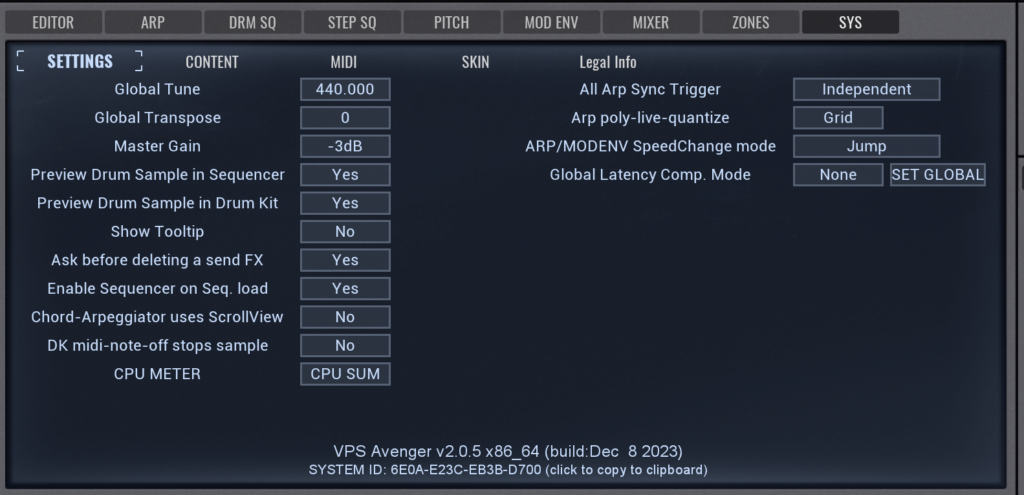

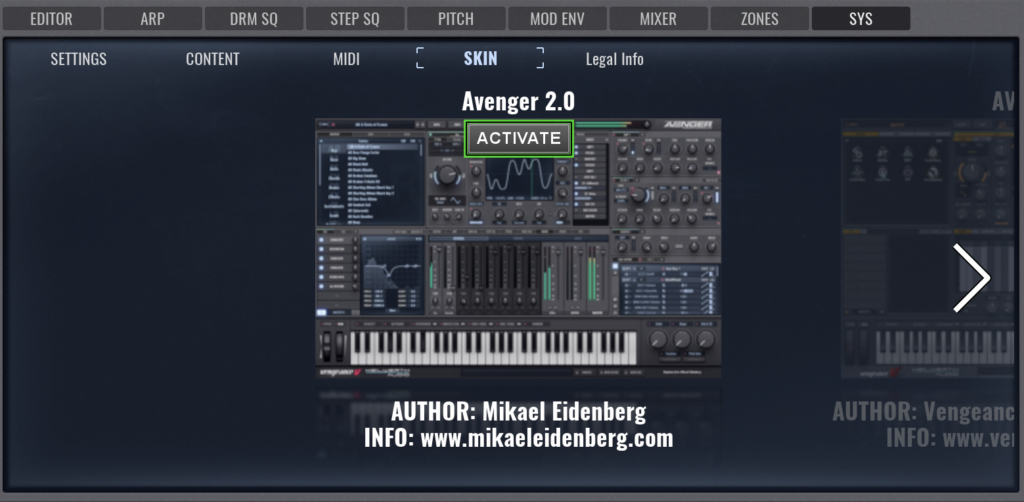

SYS

SYSで基本設定を行います。

VCA部

右上ではAMPとありますがここでVCAの設定を行うようですね。

VOLUMEで音量を決められるほか、右のゲージでベロシティへの反応度合いやそのエンベロープを設定できます。

SPIKEはアタックを強調するパラメーターですね。

Spike Curveでさらに強調することもできます。

PANで左右の割り振りを設定できます。

PAN KTRKはキーの位置が右の音はPANが右になり、左のキーは左のPANに割り振られるパラメーターです。(-に回すと逆になります)

SPLEADは左右の設定ですが、右に回すと右と左がキーを押すたびに交互に鳴るようになり、

左に回すとPANがランダムに割り振られるようになります。

下段は一般的なADRS(とHOLD)の設定ですね。

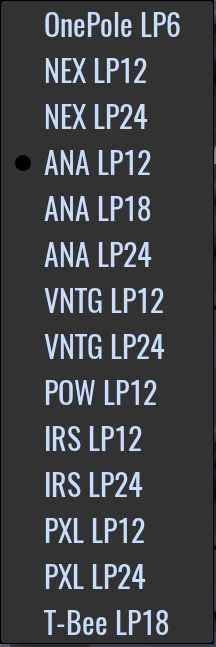

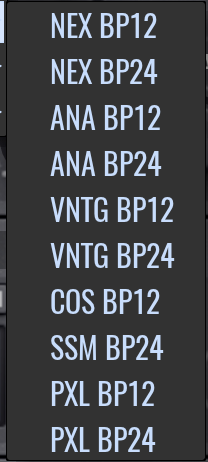

VCF部

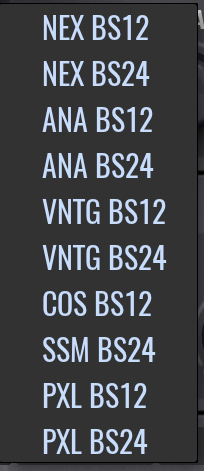

こちらも多種多様なフィルターが用意されています。

いくつか試してみます。

RESOでレゾナンスの設定ですね。

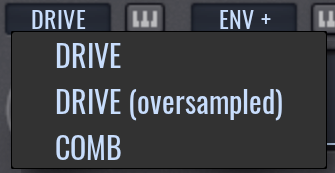

DRIVEは3種類の選択ができます。

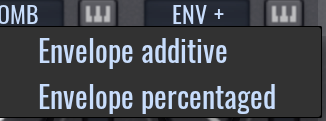

エンベロープの設定も行うことができます。

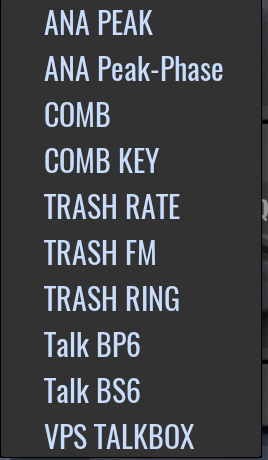

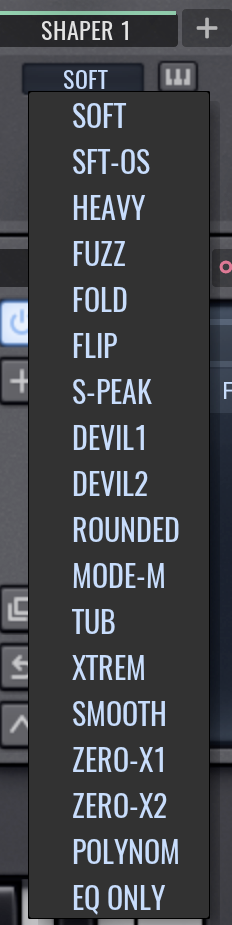

SHAPER部

SHAPERて何かなと思ったのですが、どうやら歪み系のFXのことっぽいです。(多分)

SOFTは緩めの歪み回路(クリッパーかも)だと思います。

GAIN1 FREQ1でSHAPERを適用する強さと帯域を設定します。

他をいくつか試してみます。

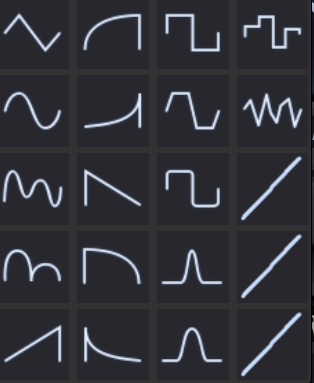

LFO部

デフォルトだとMOD MATRIXの画面でこれはどのLFOが何にかかっているかを見る場所となっています。

LFOの各種設定はLFO 1(など)をクリックした先で行います。

適用の仕方はLFO 1などの左にある赤い丸をクリックして適用したいパラメーターへドラッグするだけです。

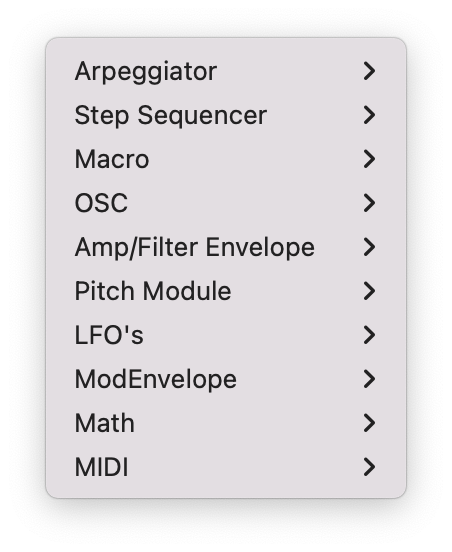

AvengerはLFOやEnvelop以外のソースもモジュレーションとして使えるようです。

FX部

FXの内容は次のようになっています。

例として、ディレイの設定画面はこんな感じ↓

さらに、SEND RACKとMASTER FXもあります。

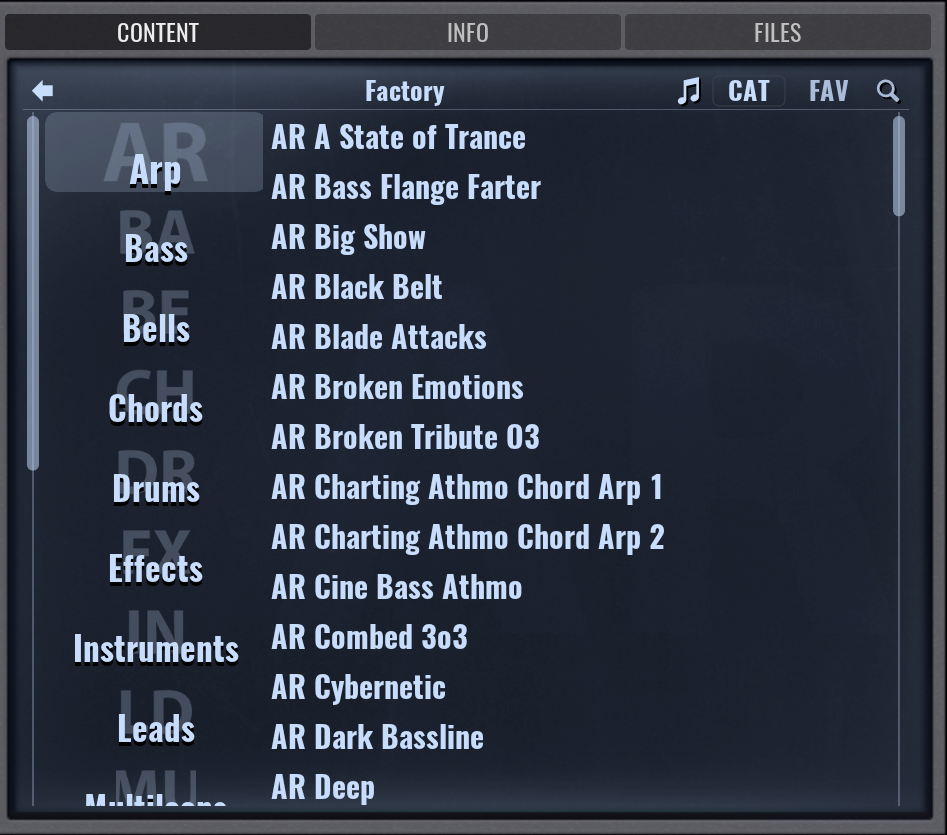

プリセット

機能は全て見たと思うのでプリセットをいくつか試してみようと思います。(申し訳ないですが音量がまちまちです)

まとめ

かなり多機能なシンセですね。

どちらかといえばデジタル系の音をしていてEDMなんかに強いシンセサイザーなのではないでしょうか。

ただ、適度な暖かみも持ち合わせているような気もしますね。

ただ、UIはややわかりづらく自分はモノ/ポリの変更をどこでするのかを探すのに時間をかけてしまいました。

ショップサイトはこちら↓

今月のプラグインセール情報をまとめてみました。

よかったら見ていってください。

コメント